| 建築 と カリグラフイ |

神谷武夫

|

他の建築文化には見られない、イスラーム独自の建築装飾は カリグラフィ(書道)である。文字をもつ言語であれば、必ず 美しい文字の書法が発達するであろうが、それを建築の装飾に用いるということは あまりしない。イスラームでは 形象美術としての絵画よりも『クルアーン』を書き表すための書道が発展したので、それを形象彫刻に代わるものとして、幾何学紋や唐草紋とともに 建築の壁面に大々的に用いた。

文字は 単なる色と形の模様ではなく意味をもつゆえに、アラビア語を解さない日本や欧米の人が イスラーム建築を見たときの印象は、ムスリムたちのそれとは ずいぶん異なっているはずである。ちょうど現代の大都会において、人びとが絶えず看板や表示板、案内板の文字を見ながら行動しているように、ムスリムは 建築の壁面に書かれた文字から意味を読みとっている。しかも、それは単なるサインではなく、クルアーンの1節であったりするのだから、カリグラフィの観点からすれば「イスラーム建築とは、人びとに神のメッセージを伝える媒体である」ということになる。書かれる詩句は、それが位置する場所にふさわしいフレーズが選ばれたが、シーア派の場合には 12イマームの名前が書かれることも多い。

デリーのクトゥブ・ミナールの壁面

書体としては、初期においては 最もオーソドックスなクーフィー体の文字が用いられた。これはアラビア文字の「楷書体」というべき 角ばった剛健な文字で、これを彩陶レンガの配列で書き表したので、大面積を使っても あまり多くの文字を書くことはできなかった。一方、10世紀から手書きの写本制作が盛んになり、それにつれて 新しい書体も開発されていった。とくにアッバース朝の宰相であった イブン・ムクラ(886-940)は能書家として鳴らし、「行書体」や「草書体」にあたる滑らかな続け文字の ナスヒー体や スルシー体など6書体を完成させた。

建築装飾に用いられた アラビア語の主な書体 ペルシアでは タイルによるカリグラフィが発展し、青地に白抜きの文字は とくに読みやすく、優美でカラフルな建築装飾になった。しかし、これらが高度に図案化すると 唐草紋の場合と同じように、ほとんど文字としての判読がむずかしくなり、少数のエキスパートが「解読」する対象ともなった。アラビア語を解しない人にとっては、カリグラフィの文字列は 単なる模様でしかないから、建築の壁面を分割する帯としてしか見えない。セルジューク・トルコの インジェ・ミナーレ学院のファサードを見て、その大部分が 意味のあるカリグラフィであるとは、ムスリム以外の人には ほとんど気づかれないであろう。ちょうど外国の歌曲を、歌詞の意味を捨象して、単なる器楽曲として聴くようなものとなってしまうのである。

コンヤの インジェ・ミナーレ学院 1265年 (『イスラーム建築』2006 より )

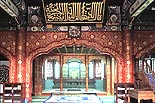

上の文は 『イスラーム建築』の第3章「イスラーム建築の材料、構造、装飾」から、カリグラフィの項の転載ですが、これを書いた当時は まだ中国に行ってなかったので、中国のモスクにおけるカリグラフィの扱いについての記述がありません。この本の執筆が終わってから地域別(西部、南部、北部)に中国全土のイスラーム建築のサーヴェイをして、さすが「書道」の国、中国には イスラーム建築においても、至る所に アラビア語や中国語の文字列が刻まれたり、吊られたり、扁額として掲げられたりしているのを知りました。

「中国のイスラーム建築」の各ページの一番下に掲げているのはその一つで(上図、済南の清真南大寺)、「神は唯一人である」という教義の中国語訳「認主独一」と書かれた扁額です(「真主独一」と訳されることもあります)。現在の中国語は横書きで、英語のように 左から右へ書きますが、扁額では 昔からのように、右から左へ書いたものの方が多いようです。アラビア語に揃えているわけでも ないでしょうが。

安慶の関南清真寺 北京の牛街礼拝寺

ヨーロッパにおける スローガンのような文字列として真っ先に思い出されるのは、建築ではありませんが、フランスのコインです。日本では 紙幣にも硬貨にも、国名と発行年度と金額のほかに 何らかのメッセージが書かれることはありませんが、ヨーロッパ共通の通貨 ユーロになる前のフランスの通貨はフラン(FRANC)で、 コインには あるメッセージが書かれていました。

コインのような小さな物ではなく、大きな建物の表面に文字を書くという点で、その嚆矢となるのは 古代エジプト文明でしょう。上の文で「他の建築文化には見られない」と冒頭に書いたのは 実は誤りで、カルナックやルクソールをはじめとする 古代エジプトの どの神殿も、その壁面には 所せましと 文字列がレリーフ状に刻まれています。その度合いは、後のイスラーム建築など 比較になりません。

古代エジプトの神殿

ピラミッドなど、エジプト建築と似たところのあるマヤ文明の神殿にも、しばしばレリーフ彫刻の装飾がほどこされていて、エジプトと同じように独自の象形文字をもっていたので、壁面にはびっしりと文字が刻まれているかと思うと そうではなく、文字が多く刻まれたのは、石碑、石棺、樹皮などであって、建物ではありませんでした(ただし、コパンには「神聖文字の階段」と呼ばれる屋外大階段があり、62段の蹴上げ面の文字列が コパン王朝史を刻んでいますが)。

マヤ文明の建物と石碑

文字を持たなかった古代日本は 当然のことながら、伊勢神宮にも出雲大社にも 文字を刻みませんでした。そうした伝統のために、大陸から文字が伝えられても、中国のように建物にカリグラフィをほどこすことには なりませんでした。一方、『聖書』の翻訳のために5世紀はじめに独自の文字を作ったアルメニアも、建物には 十字架は刻んでも あまり文字を刻まなかったのは、少々不思議です。 いわゆる「近代建築」は 純粋性を求めたので、絵画や彫刻と分離したのと同様に、カリグラフィも尊重しませんでした。装飾の否定と合理主義を基本とする以上、 建物に文章や格言を刻むということには抵抗があったのでしょう。 建物に書かれた文字は、建物名や住棟番号ぐらいでしょうか。ところが 初期の近代建築家はそれほど教条的にならず、装飾を拒否しなかったばかりか、むしろ文字を刻むことを楽しんだ人もいました。その代表が、オットー・ワグナーとフランク・ロイド・ライトです。

ウィーンのヴィラ・ワグナー 左壁龕上部の銘板

ウィーンの森のなかに、ワグナーの別荘が残っています。その『ヴィラ・ワグナー』のファサードの、ロジアの両側の壁に壁龕(ニッチ)があり、その上部に ラテン語の文字列のある銘板が 取り付けられています。高い位置ですが、左側のものが次のように読めました。

『クロイスター』の住み手の学者夫妻にふさわしい言葉として、デカルトの "COGITO ERGO SUM" にしようと思ったのですが、これを面白がったオーナーは ラテン語の格言集を読み漁って、"CARPE DIEM" という言葉に変更したいと申し入れてきました。

ワグナーの郵便貯金局 ワグナーの有名な ウィーン郵便貯局の玄関ホールには、彼自身の名前が壁面に書かれています。「フランツ・ヨーゼフ1世閣下の帝国政府のもとに、オットー・ワグナーによって1904ー1906年に建てられた」 と書かれています。ワグナーがデザインしたのでしょう、建物と調和した 近代のカリグラフィです。 ライトの作品には、しばしばメッセージとしての文字列が刻まれていて、まず、シカゴのオウク・パークに 今も残る彼の自邸と事務所が思い出されます。自邸に事務所を増築した時に 玄関ロジアの脇に嵌め込んだ表札、というか 看板は メッセージではなく 彼の名前を石に刻んだだけですが、これこそ彼の「カリグラフィ」だと思わせます。

フランク・ロイド・ライト自邸

ライト自邸の暖炉の上には、木の板に 彼のモットーと思われる文が書かれています。

同じオウク・パークにライトが設計したユニティ・テンプルでは、 エントランス上部に  ライトのユニティ・テンプル 前に「世界建築ギャラリー」の中の『ユニティ・テンプル』のところに、

と書いたように、この聖堂とライトが属するユニテリアン派の意図を、入り口の上に表明したのだと思われます。

と『マタイ伝』の句が書かれていますが、これはライトが選んだというよりは、 ラーキン石鹸会社の社長が そう書くように 注文したのかもしれません。

ラーキン・ビルの吹抜けの銘板

日本で思い出されるのは、教条的な近代建築家とは一線を画していた 白井晟一が、自分の設計した建物に ラテン語の文字を刻むことを好みました。ノア・ビルのファサードにとりつけられた NO𐌡 の文字が実に印象的でしたが、建物名の表示は ここでは採りあげません。白井はラテン語がよほど好きだったらしく、時々ラテン語の文を、それも古イタリア文字で 彼の建物に書き込んでいます。手持ちの古雑誌を探したところ、次のふたつを見つけました。ひとつは 戦前の河村邸 (1935)、もうひとつは 親和銀行本店の懐宵館 (1975) です。きっと、この他にもたくさんあることでしょう。

白井晟一の河村邸 親和銀行、懐宵館

「家訓」や「格言」ではない一単語に、彼のどんな深い思いがこめられていたのか解りませんが、その哲学的思考の根幹をなすタームなのでしょう。カリグラフィの場所としては、なかなか効果的です。この梁は道路に面していますが、通りがかりの人でこれを見て 意味の解る人は、まず いないことでしょうが。

( 2018 /11/ 01 ) |

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp