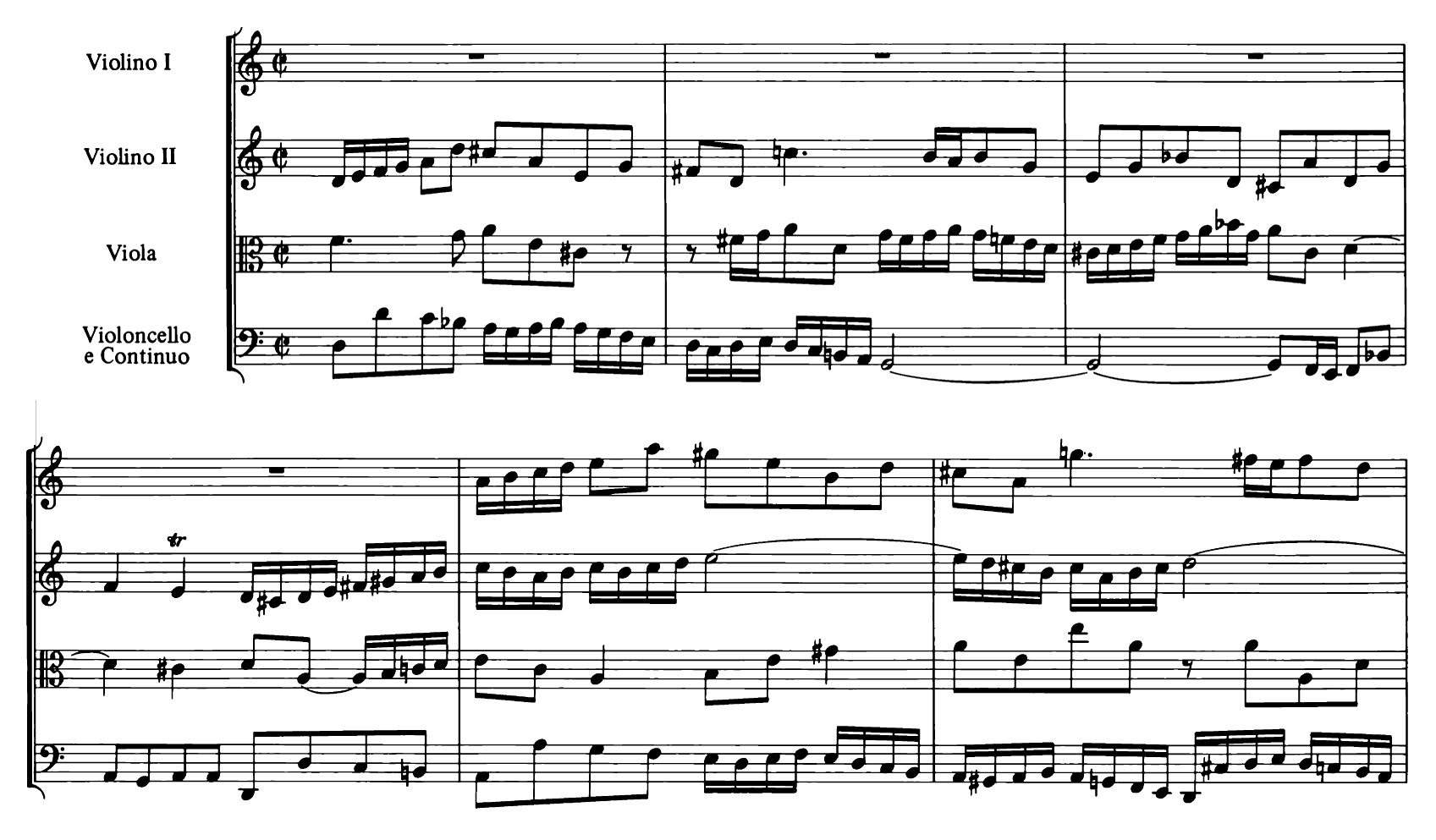

ホモフォニーの例(モーツァルト、フルート四重奏曲 ニ長調) |

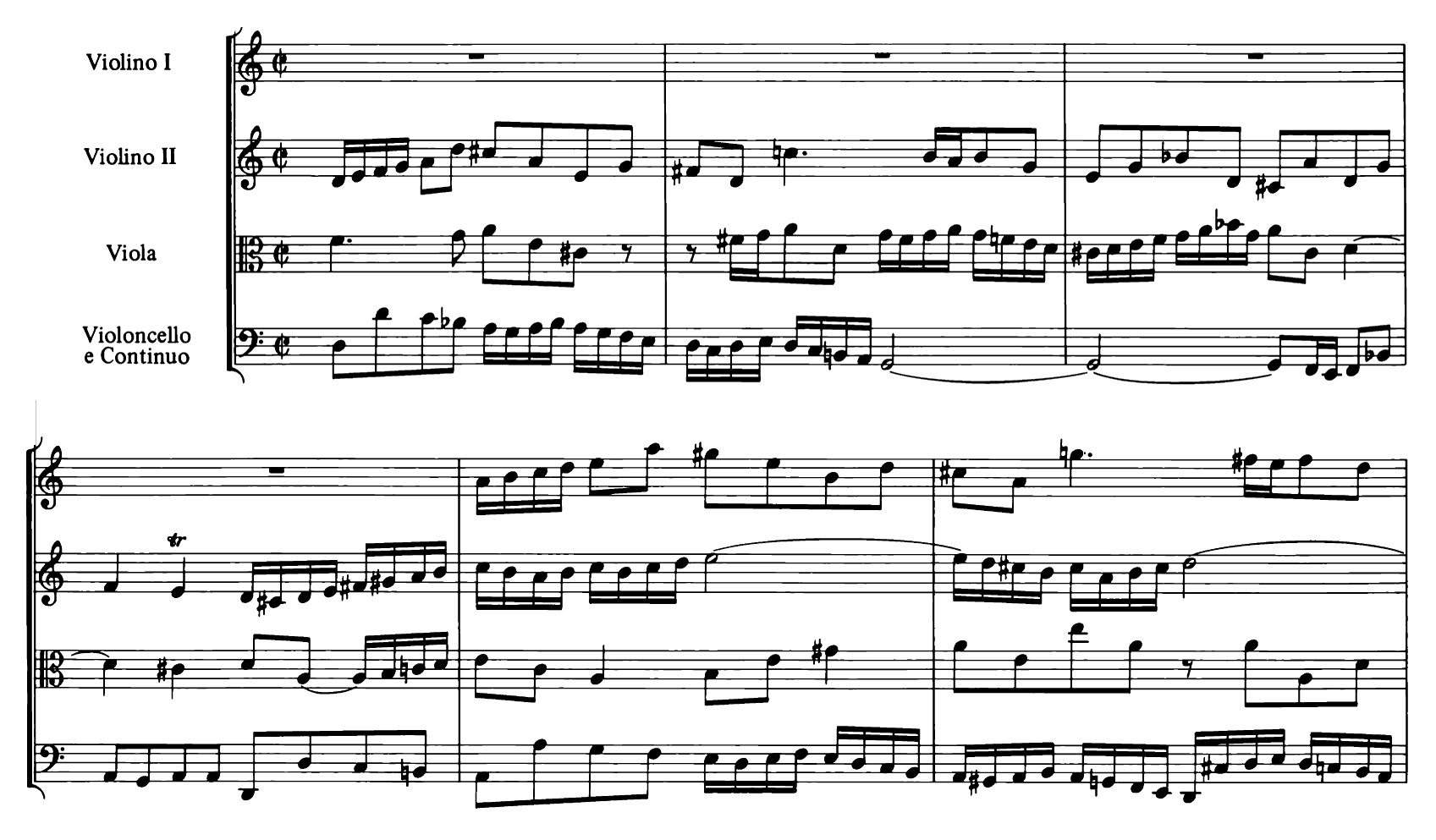

ポリフォニーの例(バッハ、2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調) |

バッハの音楽についてこんな思いを抱いている皆さんのためにこのページを作りました。バッハは単に「偉大な作曲家」というだけでなく、しばしばモーツァルト、ベートーヴェンと並んで「最も偉大な作曲家」の一人といわれます。また、「ドイツ三大B」といえばバッハ、ベートーヴェン、ブラームスのこと。20世紀初めの作曲家たちは、「音楽はバッハに始まりバッハに終わる」といい、新古典主義を先導したストラヴィンスキーは「バッハに帰れ」と唱えました。

きっと皆さんのような疑問を抱いている人が多いから、そういうウェブページや動画がいくつもあるのでしょう。でも、たしかに書籍でもウェブでも、皆さんを十分に満足させるような説明はきわめて少ないように思われます。

そこで、それらの説明の問題点と、バッハの音楽のどんなところにつまずきやすいのかを明らかにしたうえで、バッハが偉大な作曲家とされる理由を、皆さんにも納得していただけるように説明したいと思います。

もし、あなたがバッハの音楽をよく知っている、その偉大さもわかっている、ということでしたら、私の説明に対する忌憚のないご意見やご批判をいただければ幸いです。

まず、皆さんがこれまでに出会ったと思われるさまざまな「わかったようでわからない」説明の典型的な実例を、いくつかのパターンに分類し、それらが皆さんの疑問に答えられない理由を探ってみましょう。

最もよく見かけるのは「後世の作曲家たちに大きな影響を与えた」とか「さまざまな面でその後の音楽の基礎を築いた」、「後に続く古典派以降の音楽の道標となった」などという説明ですが、じつはかなりの過大評価です。よく言われるように「死後は完全に忘れられた」というわけではないけれども、少数の音楽家たちによって「平均律クラヴィーア」などごく一部の作品が伝えられただけです。バッハの晩年には彼の音楽は「時代遅れ」と見なされていて、その後の音楽の歴史はバッハの音楽とは似ても似つかない方向に進みました。19世紀の「バッハ復活」以降、バッハの音楽を高く評価した作曲家は大勢いますが、強く影響を受けた作品をいくつか残した作曲家といえば、18世紀を含めても、晩年のモーツァルトとブラームスくらいです。音楽の基礎や理論(たとえば音律〔平均律の確立や普及〕、和声法、楽曲形式、管弦楽法など)の面でも、バッハはほとんど何も貢献していません。

「バロック時代の最後に位置し、それまでの音楽を集大成した」とか「ドイツの音楽伝統にイタリアとフランスの最新の音楽を取り入れ、それらを融合させた」といった説明は、後世への影響に関するものとは違って、過大評価ではなく、まったく正当な評価です。ただし、それまでの音楽の集大成であることは事実ですが、それが「後に続く古典派以降の音楽の道標となった」わけではないのですから、仮にバッハがそれを成し遂げなかったとしても、その後の音楽の歴史はまったく変わらなかったでしょう。

それはともかく、これらはすべてどうでもよいことではないでしょうか。「偉大な作曲家」とは、なによりも第一級の名曲をたくさん残した人であるはずです。誰もがベートーヴェンを偉大な作曲家と認めるのは、彼の伝記や音楽史の本を読んだからではなく、彼の作品の数々を素晴らしい名曲だと思うからでしょう。でも皆さんは、バッハの作品をいろいろ聴いても、なぜそれらが「名曲」といわれるのかよくわからない、だから「バッハは偉大な作曲家だ」といわれても素直に納得できないのですよね。後世への影響とか歴史的な功績といったことは、このような問題の核心から外れています。

しかしながら、バッハの作品自体についてさえも、核心から外れた説明が多々あります。「あらゆるジャンルにわたって膨大な数の作品を残した」、「ポピュラー音楽も含めてさまざまに編曲されているが、どのように編曲されても本質が失われない」、「映画やドラマ、コマーシャルなどにも広く使われ、世界中で多くの人に親しまれている」、「ある楽器のための曲を他のどんな楽器で演奏しても、まったく違和感がない」、「当時の楽器で演奏しても現代の楽器で演奏しても、美しく自然に響く」。これらはどれも、バッハの作品の多くが「名曲」といわれる理由を具体的に説明せずに、周辺的・派生的な事柄を挙げるだけで、しかも「美しい」「自然な」「違和感がない」といった主観的な評価や抽象的な言葉に頼っているだけなので、説得力がないのです。

では、作品そのものの性格や特徴にもとづく説明は説得力があるでしょうか。問題の核心に迫っているでしょうか。

「神が創造した宇宙の秩序と調和を表現」、「音楽を通しての神との対話で、俗世間を超越している」、「すべてが神に捧げられた祈りの音楽」。これらは神の権威や宇宙の秩序といった観念の威光を借りているだけです。神との対話や神に捧げられた祈りの音楽であれば無条件で名曲になるはずはないので、その先の説明が必要です。それに皆さんは、宗教音楽はもちろん神に捧げられたのだろうけど、たとえば「トッカータとフーガ ニ短調」や「インベンションとシンフォニア」や「ブランデンブルク協奏曲」などがなぜ「神との対話」「神に捧げられた祈り」なのかと、不思議に思うでしょう。

神や宇宙を持ち出さない説明なら、もう少し具体性があるでしょうか。「音楽と情緒の完璧な融合」、「音楽に悲しみを持ち込むことに成功した」、「闘争・友情・絶望・喜びなど、すべてを包み込む音楽」、「深い宗教的感情をはじめ人間のあらゆる感情を表現」。本当にそうなら、それらはさぞかし素晴らしい名曲に違いないでしょう。しかし皆さんは、バッハの音楽に「闘争」のようなドラマや「喜び」「悲しみ」のような感情を、どうやって感じ取ればよいのかわからないからこそ、「どうしてこれが名曲なの?」と問いたくなるのではないでしょうか。

ある声楽家は YouTube の配信動画で、「バッハは人の心の奥深いところを表現した」、「とくに人の弱さが描かれていることが多い」、「それはバッハが神の前で弱さをさらけ出すことができたから」と語っています。すべてこの声楽家の主観にすぎないと思いますが、仮にそうではない(何らかの具体的根拠にもとづいている)としても、「心の奥深いところ」とか「弱さ」などという抽象的な言葉だけでは、問題の核心から遠ざかるばかりです。

最後に技術的な説明です。「高度な作曲技法を駆使し、複数の旋律を巧みに絡み合わせることで、豊かな音楽世界を創り出した」、「精緻な対位法と複雑な和声構造、厳格な形式美が特徴」。ようやく問題の核心に近づいたのでしょうか。でも、おそらく皆さんは、「高度な作曲技法」や「複数の旋律」や「厳格な形式美」でどうやって「豊かな音楽世界」を作り出せるのか、どうやって「神への祈り」や「人間のあらゆる感情」を表現できるのかと、不思議に思うはずです。そして、実際にバッハの音楽がそれに成功しているようには思えないのですよね。

いかがですか、皆さん。わかったようでわからない説明のパターンは他にもあるかもしれませんが、とりあえずはこれくらいにしておきましょう。それにしても、なぜこのようなわかったようでわからない「回答」ばかりなのか。おそらく「回答者」たち(たいていは音楽の専門家)が問題の核心に気づいていないからでしょう。バッハの作品の数々が素晴らしい名曲であることは彼らにとって自明のことなので、皆さんがバッハの音楽の何につまずくのか、つまりバッハの曲をいろいろ聴いてもどれも素直に「名曲」だと思えない理由を、理解するのが難しいのかもしれません。

それでは次に、その「理由」に迫ってみましょう。問題の核心に近づくために。

皆さんはいままでにバッハの曲をいくつか聴いて、おそらく次のような感想や疑問を抱いているのではないでしょうか。

第1に、親しみやすい旋律が少ない。「バッハの名曲」としてよく紹介される曲の中で、「主よ、人の望みの喜びよ」は素直にいいなと思えるけど、「G線上のアリア」はやたら長い音とウネウネした細かい動きが交互に現れるので、まとまった旋律として覚えられないし、すぐに忘れてしまう。オルガン曲の「トッカータとフーガ ニ短調」や「小フーガ ト短調」は、確かに冒頭は思わず引き込まれるけれど、曲が進むと分厚い音の塊の中で目まぐるしく動き回っているようで、訳がわからなくなる。無伴奏チェロ組曲第1番のプレリュードと平均律クラヴィーア曲集第1巻第1番のプレリュードもバッハ入門曲としてよく紹介されるけど、どちらも分散和音が延々と続くだけで旋律らしいものが全然ないのに、どうしてこれが「名曲」なの?

第2に、曲想が単調で、いつまでも同じことを繰り返しているように思える。どの曲も強弱やテンポ、リズムの変化がほとんどなく、少しもドラマチックじゃないから、心に迫ってくるものがなくて、聴いているとすぐに退屈しちゃう。バッハだって生きていれば人生のドラマが何度かあっただろうし、そんなとき喜びとか悲しみとか希望とか怒りとかいろんな感情があったと思うけど、そういうものが表現された曲をどうして紹介してくれないの?

第3に、同時に2つか3つの旋律が鳴っていることが多いので混乱する。どれが重要な旋律なのかわからないことが多い。そもそもどれか1つの旋律しか聴き取れないし、それさえも他の旋律に邪魔されて聴き取りにくいことがある。どうしてこんなややこしくて聴くのがしんどい音楽をわざわざ作ったの?

最後に、「高度な作曲技法、精緻な対位法、厳格な形式美」といった説明を読んだり聞いたりした皆さんは、こんな疑問を抱くかもしれません。いったい何のためにそんなことするの? そんなの聴いていてもわからないし、わかる人だって、「感心」はするかもしれないけど、それだけでは「感動」しないと思う。そんなのがどうして「名曲」なの? むしろ、高度な作曲技法なんか使わなくても人を感動させる音楽こそが、本当の「名曲」だと思うんだけど・・・・・・

いかがですか、皆さん。これらの感想や疑問はたぶん、皆さんが他の大作曲家たちの「名曲」を聴いたときには、ほとんど抱くことがないと思います。だから皆さんは「バッハは偉大な作曲家」といわれると戸惑うのですね。

それでは、これらのつまずきポイントをどうすれば克服、あるいは回避できるのかを考えながら、バッハが偉大だとされる理由の核心に迫ってみましょう。

バッハの作品の中に親しみやすい旋律や美しい魅力的な旋律によって印象に残る曲がきわめて少ないのは事実です。そして、それらの数少ない「親しみやすい旋律の」曲の多くは、じつはバッハの作品の中で最もバッハらしい曲というわけではないのです。

声楽曲では「主よ、人の望みの喜びよ」の他に、「目覚めよと呼ぶ声あり」のコラールや「羊は安らかに草を食み」なども有名です。しかしこれらの曲でも、よく知られているのは器楽による導入部や間奏部で、主役であるはずの歌の旋律を口ずさめる人は少ないでしょう。歌うような美しい旋律ではないし、覚えやすくもないからです。

じつは、親しみやすい旋律や美しい旋律が少ないことは、バッハに限らずバロック時代の作曲家たちにおおむね共通しています。こう言うと皆さんは、ヴィヴァルディの「四季」やパッヘルベルの「カノン」、ヘンデルの「オンブラ・マイフ」「調子のよい鍛冶屋」などを思い浮かべながら、「バロックにも親しみやすい旋律の曲はある」と思うかもしれませんが、こういったごく一部の曲だけが「バロックの名曲」として繰り返し演奏されるから有名になっているだけで、全体的にみるとやはり美しい旋律、親しみやすい旋律の曲はきわめて少ないのです。その理由は後で詳しく説明します。

ですから皆さん、バッハの作品に親しみやすい旋律、美しい旋律を期待しないでください。バッハの魅力はまったく別のところにあるのですから。

音楽は音による芸術ですから、文学、演劇、絵画、彫刻などの他の芸術分野と同様に、音によって何事かを表現するのが音楽だ、と皆さんは考えるでしょう。歌曲やオペラは端的に歌詞の内容を表現しているし、表題(タイトル)や標題(プログラム)のある器楽曲はその内容やそれに対する作曲者の思いなどを表現していると考えられます。もちろん、器楽曲の中には交響曲やソナタのように、曲の形式や編成を表す言葉のみで表題のないものもたくさんあります。しかし、鑑賞する人の多くは、そのような曲でもやはり作曲者はそれによって何か表現したいことがあったのだと考えるでしょうし、実際に聴いているとさまざまな感情や気分が感じられます。

じつは、音楽は音によって音以外の何事かを表現する芸術であるというこの考え方は、西洋音楽の長い歴史からみればやや特殊なある時代の産物、つまり19世紀ロマン主義の音楽観なのです。しかし、クラシック音楽の主要レパートリーのうちかなりの部分が19世紀の作品であるため、このロマン主義的音楽観は今日に至るまできわめて大きな影響力を持ちつづけてきました。では、それ以前はどうだったのでしょうか。

18世紀の末近くまで、音楽は支配階級の専有物でした。職業音楽家は教会(聖職者)や宮廷(王侯貴族)または都市(行政当局)と雇用契約を結んだ俸給生活者で、雇用主が求める音楽を提供することが職務でした。声楽曲の大部分は教会での礼拝、または世俗の儀式や行事の一部を構成する重要な役割を担っていたので、そのときどきの目的にかない、その場にふさわしい雰囲気を演出してくれる音楽が求められました。一方、オペラは王侯貴族の社交の場であるオペラ劇場で上演され、器楽合奏曲の多くも宴会や舞踏会などの社交の場で演奏されましたが、その場に相応しい雰囲気を演出するという役割は教会音楽などと同様です。いずれの場合も、そこに人々が集まった目的は音楽鑑賞ではないのですから、音楽自体が過剰に雄弁になることは避けなければなりません。

歌を伴わない器楽合奏音楽はルネサンス時代の後期(16世紀後半)に芽生え、バロック時代に著しく発展しました。歌詞の内容から解放された音楽家たちは、前述のような制約の下で、新たな作曲技法や音楽語法を開拓し、さまざまな形式とスタイルを生み出しました。器楽独自の表現の可能性を追求することが主眼だったので、ヴィヴァルディの「四季」のような音以外の何事かを表現する試みは、まだ例外的でした。つまり、この時代の器楽曲や合奏曲の多くはかなり抽象度の高い音楽だったのです。そして、王侯貴紳は洗練されたよき趣味の理解者であることを誇示するかのように、細部にまで趣向を凝らした雅趣に富む音楽を競って追い求めました。

このような音楽のスタイルや趣味は18世紀後半(古典派時代)になると急速に影を潜めます。支配階級の権威が揺らぎ、近代市民社会へと向かう大きな変化の中で、音楽は単なる実用品ではなく「鑑賞」の対象と見なされるようになり、よりスケールが大きくダイナミックな(強弱・緩急・高低などの変化に富み、その振幅が大きい)表現、明快で聴き取りやすい旋律、ドラマのようにメリハリがあってわかりやすい展開が好まれました。じっさい、ハイドンやモーツァルトの音楽は、バッハに比べると格段にドラマチックだ(逆にいえばバッハは「曲想が単調」で変化に乏しい)と感じられます。そんな時代の申し子が、第1主題と第2主題の性格的対比を基底として、両者の対立葛藤と統合を表現し、「音によるドラマ」ともいわれるソナタ形式です。ドラマとはいってもあくまで音楽の内部での起承転結であって、具体的な物語を表現しているわけではありませんが、それでもバロック時代に比べると抽象的な性格はだいぶ弱まった印象があります。

そしてつづくロマン派時代は、皆さんもよくご存じのとおり、自由奔放な感情の発露、文学的主題への傾倒、形式にとらわれない斬新で独創的なアイデアや表現などによって、聴き手の心にストレートに訴える音楽、作曲家自身の個性や人生が刻印されたような作品が大量に生み出されました。これは、音楽家が俸給生活者(職人)という身分から解放されてフリーランス(芸術家)になったからこそ、可能だったのです。

ですから皆さん、バッハの音楽にドラマや感情の表現を期待しないでください。バッハの性格や生涯や家庭生活のあれこれをバッハの音楽と結びつけようとしないでください。バッハは古典派やロマン派の作曲家ではないのですから。

私たちが日々の生活の中で接するさまざまな音楽の大部分は、複数の声部のうちの1つが旋律を奏し、他の声部は和音で伴奏するスタイルで、このような音楽をホモフォニー(和声音楽)といいます。これに対して、複数の声部がほぼ対等の関係で、それぞれ独立して旋律を奏する音楽をポリフォニー(多声音楽)といいます。

ホモフォニーの例(モーツァルト、フルート四重奏曲 ニ長調) |

ポリフォニーの例(バッハ、2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調) |

1つの旋律やその一部に対して、リズムや音形や音程関係を変えたり、音を分割したり長さを変えたりして、さまざまに変化・変形させることを「展開」といいます。

バッハの音楽は、主題旋律(テーマ)の展開や変奏を中心に、複数の主題や旋律の組み合わせとその変化、声部間での模倣や対比、掛け合いといった作曲技法を多用したポリフォニーです(形を変えて何度か繰り返される限られた数の主題以外に目立った旋律があまりでてこないことが多いので、「同じことをいつまでも繰り返している」という印象になりやすい)。なぜこんなややこしい曲ばかりなのかというと、それがバロック時代までの作曲スタイルの大きな部分を占めていたからだし、バッハの作品はルネサンス・バロック音楽の集大成だからです。同時代の他の作曲家たちの作品と異なるのは、並外れて高度で複雑な技法が徹底して用いられていること、ポリフォニーがこれ以上は不可能と思えるくらい豊かで充実していること、構成が緻密で論理的で無駄がないことです。

ポリフォニーは古典派時代に(少なくとも表面的には)ほぼ廃れてしまったので、古典派やロマン派の音楽に慣れた耳には、ポリフォニーを聴くのは確かに難しいと思います。テレビのある音楽教養番組で、バッハの4声合唱曲(ミサ曲ロ短調より)を聴いた後、ゲストの作曲家が「すべての声部が対等に旋律を奏でている。すばらしい」と評したところ、司会者が「はぁ、先生は今の曲をそういうふうにお聴きになるのですね」と感心していました。ゲストがそういうふうに聴いたのではなくて、そのように作られた曲なのですが、司会者はおそらく1つの声部(大部分はソプラノ)の旋律しか聴き取れなかったのでしょう。

ポリフォニーに慣れるためには訓練が必要です。もし多少とも楽譜が読めるのでしたら、楽譜(スコア)を見ながら聴くと低音声部や内声部を聴き取りやすいし、何度か繰り返し聴くうちに、同時に2つ以上の声部を聴けるようにもなるでしょう。ただ聴くだけではなかなかわからない主題の展開も、楽譜を見ているといろいろ気づくことがあります。曲を聴きながらリアルタイムで音符を追いかけることができなくても、楽譜の原理(五線の上の方ほど高い音、次の音符との間が狭いほど短い音、など)をおおよそ理解していれば、ただ楽譜を眺めているだけでもバッハの作曲技法の片鱗に触れることはできると思います。

ところで、主題旋律を展開したり複数の旋律を組み合わせたりするときに、美しい旋律、思わず歌いたくなるような旋律や、強く印象に残る旋律は、あまり適していません。そういう旋律はそれ自体で完結しているので、リズムや音形を変化させたり短い要素に分解したりしにくい(そんなことをしたら価値がなくなる)し、主張が強すぎるので他の旋律と組み合わせるのも難しいからです。展開や他との組み合わせに向いているのは、どちらかというと没個性的で、さまざまに形を変えたり分解して並べ替えたり一部を繰り返したりしても不自然ではないような旋律です。だから、バッハに限らずバロック時代の音楽には印象的な美しい旋律、ストレートに心に訴える旋律が少ないのです。

さあ、いよいよ最後のつまずきポイントです。「魅力的な旋律に乏しくて、ドラマも感情も表現していない音楽、複雑な技法を使って緻密に構成されただけの音楽で、人を感動させるなんて無理だと思う。そんな曲がどうして名曲なの?」。もっともな疑問かもしれませんが、ここまでの説明から想像していただけるように、前提が間違っています。

当時の聴衆は音楽に「感動」を期待していませんでした。音楽に求められたのは、人々の社会生活におけるその時々の音楽の目的や役割にかなっていることであって、聴き手の心を揺さぶることではなかったのです。だから、バッハの作品に限らず当時の音楽はどれもロマン派音楽のような「感動」をもたらしてはくれません。

それなら、現代の音楽家や音楽学者たちはなぜ「バッハの音楽は精巧な技術の所産にすぎない」とか、「コンサートよりも宴会の余興向き」などとはいわず、「バッハは偉大な作曲家だ」というのでしょうか。なぜバッハの作品の多くが「名曲」といわれるのでしょうか。

端的にいえば、バッハの音楽が聴く者の心をつかむからです。「それでは堂々めぐりで、答えになっていない」でしょうか。でも、これは確かな事実ですし、しかも、考えてみればとても不思議なことです。音楽以外の何ものの力にも頼らず、美しい旋律や迫力ある響きやドラマチックな変化にも乏しく、そもそも人を感動させることを意図していない、そんな音楽が人の心をつかむというのは、驚くべきことではないでしょうか。バッハが偉大な作曲家といわれる理由の核心は、ここにあります。そして、このような理由で偉大な作曲家といわれるのは、バッハだけです。

もちろん、バッハの音楽といえども万人の心をつかむわけではありません。それは他のすべての音楽と同じです。

ある音楽学者がこんなことを言っています。音大に通うピアノ専攻の学生たちは、バッハが好きかどうかで2つのタイプに分かれる。多くの学生はバッハをどちらかというと敬遠するが、「バッハが一番好き」という学生も少数ながらいて、かれらはバッハの音楽を「好き」というよりも「すごく面白い」という言い方をするイメージ(岡田暁生『クラシック音楽とは何か』、2017、小学館)。

おそらくピアノ専攻以外の音大生たちも、そしてプロの演奏家たちも、同じように2つのタイプに分かれるでしょう。私の周囲のアマチュア音楽愛好家たちもそうです。中間的なタイプとして、「バッハは好きな作曲家たちの中の一人」という人たちもいるかもしれませんが、「敬遠する」タイプとの違いは重要ではありません(バッハを好きな理由が「面白い」からではないと思われるので)。ちなみにこの音楽学者は、バッハの何が「面白い」のかは理解できるが、自分自身はロマン派大好き人間なのでバッハは苦手だと言っています。

本稿の初めのほうで私は、主観的な評価や抽象的な言葉に頼る説明は説得力がないと指摘しました。もしかしたら皆さんは、「"面白い" という言葉は抽象的で、何がどう面白いのかわからない」でしょうか。それは前述のとおり、曲芸のような主題展開の妙と、複数の旋律を同時進行させるポリフォニーの巧みさです。そして、どんなに秘技を尽くした複雑きわまりない曲でも秩序や調和が感じられるのは、考え抜かれた緻密な設計により全体と細部がバランスよく、無駄なく構成されているからです。ある高名なバッハ研究家は、「バッハは、それがどんなに驚異的であるにせよ、一つの必然なのだとわたしには思える。彼の書いたすべての音が必然性の刻印をもっている」と言っていますが、至言だと思います(L-A・マルセル『バッハ』、角倉一朗訳、白水社、1968年、訳者あとがき)。

それでも皆さんは、「そういう音楽を "面白い" というのも、その人の主観にすぎないのでは?」と思うかもしれませんね。確かにそういう面はあります。しかし、少数派ではあるものの、バッハを「面白い」という人(少なくともこの言葉を否定しない人)は確実に一定の割合で存在します。先ほどの音楽学者のように、自分自身はそうではないけれど、バッハ好きがバッハを「面白い」という理由はよくわかる、という人もいます(私の身近にも何人か)。一方、古典派やロマン派の音楽を同じような意味で「面白い」という人は、おそらくほとんどいないでしょう。バッハの音楽を「面白い」というのは少数派に共通する主観ですが、だれでもバッハの音楽をある程度知れば、同じ主観を共有できなくてもその客観的な内容を理解することはできるはずです。

そんなバッハの音楽の「面白さ」が最も純粋な形で凝縮されているのは、バッハが当時の音楽家としては珍しく大量に残したチェンバロ独奏曲です。それらの多くは宴会の余興のため(つまり雇い主の要求に応えたもの)ではなく、若い音楽家たちに作曲技法と演奏技術を学ばせ、よい音楽とはどのようなものかを体得させるための「教科書」であり、「練習曲」でした。つまり、バッハ自身が理想とした音楽がここにあるのです。

もしも皆さんが、「バッハが一番好き」な人たちがバッハのどんな曲を最も「面白い」と思うのか、その「面白い」とは具体的にどんな意味なのかを知りたかったら、ためしに下記の2曲を聴いてみてください(プレリュードのみ)。それほど複雑な構成の曲ではないので、ポリフォニーに慣れるためにも手頃だと思います。主題の展開を示した楽譜も用意しました。音源は「BWV ○○」で検索すれば YouTube などの音楽配信サイトで見つかります。その際にピアノではなくチェンバロでの演奏をお薦めします(検索語に harpsichord を加えてください。それでも検索結果にピアノ演奏がかなり紛れ込みますが)。

さて、前項までは主に器楽曲を念頭において説明してきましたが、オペラの誕生とともに始まったバロック音楽は、歌詞に込められた感情、いや、歌詞の有無にかかわらず感情を表現することが特徴の一つだとよくいわれます。これについては2つの点で注意が必要です。一つは、あくまで前時代のルネサンス音楽(声楽曲でも多くは感情表現と無縁)との比較であること。もう一つは、絶対王政時代の支配階級と19世紀の市民階級とでは、感情の捉え方や表し方が同じではないということで、これは他の芸術を含む文化一般とも共通の傾向です。19世紀に比べるとバロック時代の感情表現はかなり抑制的かつ客観的で、深い悲しみを湛えたアリア(たとえばヘンデルの「私を泣かせてください」)や「嘆き」(plainte)と題された器楽曲がときに長調で書かれていたりするのは、その典型です。

バッハの声楽曲についてはもう一つ重要なことがあります。当時のドイツでは特徴的な音形(音型)や音程によって人間の感情や気分を表現する手法が発達しました。用いられる音形・音程などはパターン化され、それぞれがたとえば「喜び」や「苦悩」「嘆き」のように、これまた類型化された感情や気分に結びつけられていました。そして、1つの曲(アリア、合唱曲など)はたいてい1つの感情や気分を集中的に表現するので、同じ音形や音程を繰り返しながら、器楽曲と同じようにそれを「展開」します。これらはすべて「決まり事」「約束事」であって、ロマン派の自由で個性的な感情表現とはまったく異なるのです。

とはいえ、やはりバッハだけは同時代の他の作曲家たちとは違うと主張する人、とくに「マタイ受難曲」における強く深い感情表現には何か特別なものがあると言う人は、少なくありません。マタイ受難曲に「感動する」という人もきっと多いでしょう。しかしながら、「バッハはマタイ受難曲などの宗教音楽において人間の感情を最も深く表現した、だからこそバッハは最も偉大な作曲家なのだ」といった類いのしばしば遭遇する主張には、大いに疑問を感じます。理由は3つあります。

まず、マタイ受難曲においてさえも、その感情表現は、後のロマン派のように独創的で魅力的な旋律や和声などの訴求力に頼るものではなく、前述した同時代の様式化された一般的な手法の積み重ねにすぎないからです。その手法の具体的な用い方、その巧みさ、多彩さ、執拗さなどが相まって、「これは特別だ」と感じさせるのでしょう。バッハのアリアは多くの声楽家が「歌うような旋律ではなく、音の動きが器楽的なので歌いにくい」と述懐しているように、主題旋律の性格もその展開の仕方も器楽曲との間に明確な違いがありません。

次に、マタイ受難曲の中のアリアと合唱曲、合わせて10曲が、バッハのかつての主君であったアンハルト=ケーテン侯の追悼礼拝のための音楽に転用されているからです。音楽だけをほぼそのまま流用し、別の歌詞が付けられているのです。「パロディ」と呼ばれるこの種の音楽の転用は当時けっして珍しいことではなく、バッハ自身もしばしば行っていました。あのマタイ受難曲の音楽が、世俗の君主の死を悼む音楽、しかもバッハ自身とは宗派の異なるカルヴァン派の礼拝用に使われたという事実は、バッハにとってその音楽の価値がマタイ受難曲の歌詞の内容やルター派としての信仰と密接不可分というわけではなかったことを物語っています。

最後に、感情表現の強さや深さというのは聴き手の主観に大きく左右されるからです。マタイ受難曲とベートーヴェンの第9交響曲「歓喜の歌」とシューベルトの「魔王」とヴェルディのレクイエム「怒りの日」の中でどれが最も感情表現が深いかという議論は、客観的・普遍的基準がないので無意味です。

一方、作曲技法についてはどうでしょうか。優劣をつけるのは無意味だとしても、使われている技法の難易度、数の多さや多彩さ、組み合わせの複雑さなどを評価して比べることは可能だし、そこに主観が入る余地は、あるとしてもわずかでしょう。ポリフォニーが「豊かで充実している」とか、構成が「緻密で論理的」などという私の表現も、言葉自体は抽象的ですが、楽譜上で曲を分析して具体例を示すことができます。そして、バロック時代の後期は他のどの時代と比べても、ポリフォニーの作曲技法が高度に発達した時代であり、その中でもバッハは群を抜いて卓越していたのです。

それでは最後に、ふたりの著名人の言葉をご紹介しましょう。

米国の SF 作家アーサー・C・クラークの『2001 年宇宙の旅』(1968年、邦訳は早川書房)の一節です。極秘の重大使命を帯びた宇宙船ディスカバリー号で人工知能が反乱を起こし、巧妙な手口で乗組員をひとりずつ殺害し、排除していきます。ただひとり生き残った船長デイビッド・ボーマンは、やむをえず人工知能の思考回路を破壊します。人工知能との会話もなくなり完全に孤独になったボーマンは、しばらく思索にふけりますが、やがて静寂に耐えられなくなった彼は、宇宙船のレコード・ライブラリーに目を付けます。最初は人間の声を聞きたい一心で、古典劇や詩の朗読を、次にオペラを片端から聴きますが、ますます寂しさがつのる一方だったので、器楽曲に切り替えます。

まずロマン派からはじめ、彼らの感情のほとばしりにうんざりするまで聞いて、一人一人かたづけていった。シベリウス、チャイコフスキー、ベルリオーズは、数週間続いた。ベートーヴェンはもう少し長かった。そして最後に、彼は今までの多くの人々がそうしたように(中略)、バッハの抽象的な建築のなかに安らぎの場を見出した。こうしてディスカバリー号は、ハープシコードの冷やかな音楽――二百年の昔に塵にかえった一つの頭脳の凍りついた思考――を鳴り響かせながら、土星への道をひた走った。

アフリカでの診療活動によってノーベル平和賞を受賞し、「ジャングルの聖者」と称えられたドイツの医師、アルバート・シュヴァイツァーは、バッハ研究家にしてオルガニストでもありました。大部の評伝『バッハ』(1908年、邦訳は白水社)の中で彼は、とりわけ高度な技法を駆使したきわめて抽象度の高い作品である「フーガの技法」について、次のように評しています。

この主題が開いて見せてくれるのは静かな、厳粛な世界である。それは寂寞と凝結のうちに、色彩も光も動きもなく横たわっている。この世界は喜びも気晴らしも与えない。しかも人を捉えて離さないのである。

件の音楽学者とアーサー・C・クラークの言葉を借りながら、この一節を他の多くのバッハ作品にも当てはまるように言い換えると、こうなります。ごくわずかな素材を可能なかぎり多様に変化させながら組み合わせ、緻密なプランの下に積み上げた、壮麗な音の建築物だ。完全に自立しているが、自らは何も訴えず、人を感動させたり郷愁や希望を抱かせたりすることもない。それでいて、聴く者をして「面白い」と思わせ、夢中にさせ、けっして飽きさせないのだ。

(2025年2月28日)

![]()