-

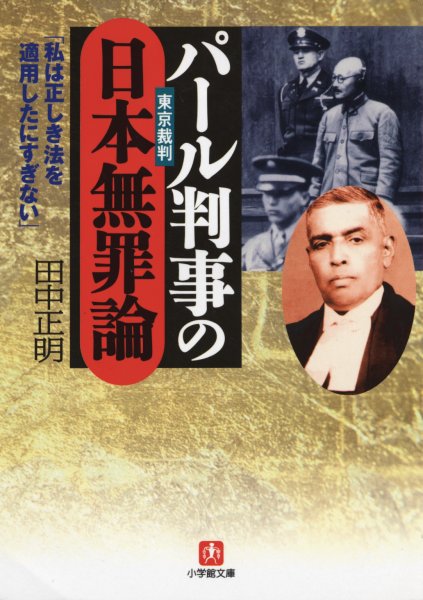

パール判事の日本無罪論

「私は正しき法を適用したにすぎない」平成十三年十一月一日 小学館文庫

ISBN4-09-402506-5 C0195 税別五百三十三円

判事中唯一の国際法学者だった彼は、国際法に拠らず、事後法によって行われた裁判を、戦勝国による「リンチと何ら変わらない復讐」であり、違法裁判であると非難した。後にその主張は世界中で高く評価された。

本書は、パール判決文を中心に、マッカーサーも認めた「東京裁判の不正」を問う。多くの日本人が信じて疑わなかった東京裁判史観と、戦後日本人の歪んだ贖罪意識にメスを入れる不朽の名著を復刊。

靖国神社問題や教科書問題の根はここにある!

また理性が虚偽からその仮面を剥ぎとったあかつきには、

そのときこそ、正義の女神は、

その秤を平衡に保ちながら、

過去の賞罰の多くに、

そのところを変えることを要求するだろう。

(「パール判決文」より)

小林よしのり

本書は、第二次世界大戦終結後に行われた東京裁判(極東国際軍事裁判)の本質と、この裁判においてただ一人「被告人全員無罪」を主張した、インドのラダ・ビノード・パール判事の理念を最も簡潔、適確に伝えた一册である。

極東国際軍事裁判(俗称・東京裁判)で、戦勝国十一人の判事のうちただ一人インド代表判事ラダ・ビノード・パール博士は、この裁判は勝者が敗者を一方的に裁いた国際法にも違反する非法・不法の復讐のプロパガンダにすぎないとして、被告全員の無罪を判決した。

拙歌二首

汝はわれの子とまで宣らせ給ひける

パール小伝

来日中の東京裁判のインド代表判事だったラダ・ビノッド・パール博士(八〇)は、東京や京都で日本の秋を楽しみ、十二日羽田発で帰国の予定であるが、本社記者がたまたま宿舍の京都国際ホテルに博士を訪ねた際「日本の皆さんに」というメッセージを託されました。ここに掲載するのはその抄訳である。

日本の皆さんに

日本の若い女性に

本書は、昭和三十八年に『パール博士の日本無罪論』として刊行されたものだが、すでに廃刊になって久しい。

平成十三年 八月盛夏

田中正明氏は、普通選挙運動発祥の地、長野県伊那谷にて、明治四十四年二月に生まれた。当時、長野県は我が国の主要輸出品である絹製品を生産していた土地柄とあいまって、近代国家として資本家と労働者の問題を先導できる進歩的条件がすべて整っていた。そのような政治風土の中で育った田中正明氏は、幼少の頃から社会への関心を強くはぐくみ、高等小学校卒業後、三人兄弟の長兄として家業を手伝っていた。しかし、向学心を押さえることができず、二年遅れて、旧制飯田中学へ進むのである。

《松井石根大将との出会いと中国》

《言論統制の中での刊行作業》

《パール博士の残したもの》

この書が、ダイヤモンドのごとく真理の光彩を放つとき、手にした人々が、無意識にすり込まれていた東京裁判史観というマインド・コントロールから解かれることを祈り、田中正明氏に感謝して、武蔵野をあとにした。

《東京裁判関係者》

●ダグラス・マッカーサー

(米・連合軍最高司令官)

●C・A・ウィロビー将軍

(米・GHQ参謀第二部長)

●ウエッブ

《政治家ほか》

●ハーバート・フーバー

(米・元大統領)

●エドウィン・O・ライシャワー博士

●毛沢東

(中・中国共産党主席)

●K・R・ナラヤナン

(インド・大統領)

《法律専門家・学者》

●プライス

(米・陸軍法務官)

●ジョージ・フリードマン教授

(米・ディッキンソン大学)

平成十三年十一月二十五日 展転社

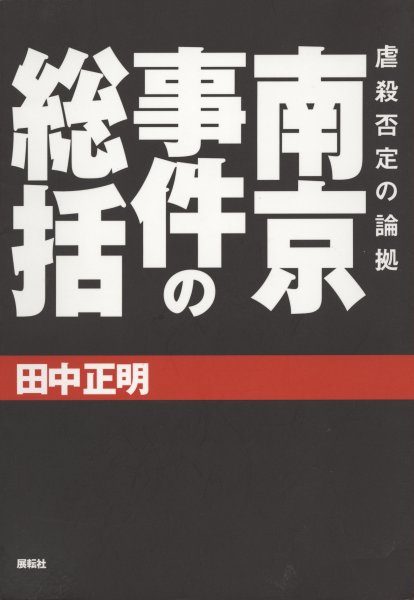

田中正明氏の『南京事件の総括』を校正刷で拝読し、題名に偽りなく、この難問題に就て文字通りの総決算が提出されてゐるのを見た。そして心から敬服し、感謝し、且つ頼もしく思った。

は じ め に

南京事件を考察するにあたって、二つのことを考慮に入れておく必要がある。

大虐殺の定義

「南京大虐殺」ということばが、中学・高校の歴史教科書の中にももちいられている。最近では小学校の教科書にも書かれている。新聞、雑誌、書籍等にも何等の疑問なくこのことばがもちいられている。いったい「大虐殺」とは何か。どういう状況下にあって、どういう意志のもとに大量殺戮されるのを「大虐殺」というのか、「大虐殺」の定義について、筆者は寡聞にしてまだこれを聴いていない。

共産革命と大量殺害

大虐殺事件で最も著名なのは、殺人工場まで作ってユダヤ人約六〇〇万人を毒ガスやガスバーナーで殺戮したアウシュヴィッツの大虐殺である。その他、第二次大戦中、ソ連軍によるポーランド将兵四、四〇〇人をカチンの森に連行しておう殺した事件とか、ベトナム戦争のソンミ事件などがあるが、南京と対比して論ぜられるのは、アウシュヴィッツの大虐殺である。アウシュヴィッツもカチンの森も、生きるか死ぬかの血なまぐさい攻防戦の硝煙うづ巻くなかで起きた事件ではない。国家の最高指導者なり軍司令官が命令者となり、計画的、組織的に、しかも平常時に行った非人道的な大量殺害事件で、南京事件とは全然おもむきを異にする。大量殺害を言うばあい、つぎに頭に来るのは、共産革命にともなうケタはずれの殺害者の数である。

命令し、授権し、許可したか

松井石根中支那方面軍司令官は、南京事件の責を負わされ、国際軍事裁判で絞首刑に処せられた将軍である。同じ絞首刑に処せられた東條元首相ら六人の戦犯はもとより、他の二十四被告全員はいずれも「共同謀議」「侵略戦争」などいくつかの訴因で有罪とされ、処断されているが、松井大将のみは、五十五訴因のうち五十四訴因すべてが無罪で、ただ南京事件のみが有罪とされ処刑されたのである。その罪名は、訴因五十五の

戦時宣伝から政治的思惑へ

南京事件を最初に著書で告発したのはマンチェスター・ガーディアン紙特派員のティンパーリーの『戦争とは何か─中国における日本の暴虐』(Japanese terror)である。東京裁判の判決文(多数意見)に謳われている日本文の「南京暴虐事件」というチャプターは、英文では The rape of Nanking である。レイプは英和辞典によると、強姦、強奪、掠奪である。つまり直訳すると「南京強姦事件」又は「南京強奪事件」であって、「南京大虐殺事件」ではないのである。

著者の田中正明氏は、連合国占領下の言論弾圧が非常に厳しい中、公表を禁止されていたパール判決文の刊行作業を秘密裏に続け、一九五二(昭和二七)年四月二十八日、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本が主権を回復したまさにその日に、本書のもととなる『パール判事述・真理の裁き・日本無罪論』を出版された。そこまでの執念でパール判決を世に問うて来られたのだ。パール判事と東京裁判の真実に関して、田中氏の著書を越えるような本は他にない。だからこそ、本書は長年版を重ねてきたのだろうし、これからも若い人が読み継いでいかねばならない本だとわしは思う。

東京裁判が、国際法の常識から照らして全く野蛮な復讐劇であり、政治的茶番劇にすぎなかったことはもはや世界で認識されているのに、日本では東京裁判を否定すると、いまだに「右翼」とか「戦争を肯定する危険思想」と言われてしまう。こんな風潮は、そろそろはっきり打ち破らねばならない。本書はそのために絶対必要だ。

例えば「A級戦犯」という言葉がある。靖國神社参拝問題では、この言葉の意味も知らずに批判する者がじつに多かったが、これも東京裁判で作られたものだ。

ところがこの二十八人は思想も信条もバラバラで、お互い会ったこともない人までいた。「A級戦犯」の一人、荒木貞夫陸軍大将は「軍部は突っ走ると言い、政治家は困ると言い、北だ南だと国内はガタガタで、おかげでろくに計画もできずに戦争になってしまった。それを共同謀議などとは、お恥ずかしいくらいのものだ」と言った。実際、その間に政権は十八回も交代しており、ドイツが、延々と続いたヒトラーの独裁政権下で謀議を重ねたのとは全く違う。東条英機内閣ですら、議会の反発を受けて総辞職に追い込まれている。当時の日本は国会が機能しており、あくまで憲法に基づいてリーダーが選ばれていたのであり、「共同謀議」など皆無だった。

ところが東京裁判法廷はこんなに明かな証拠を無視し、被告を強引に「有罪」として七人を絞首刑、十六人を終身禁固刑、二人を有期禁固刑に処した。また、前後して七人が獄死、刑死者と獄死者の十四名が靖國神社に合祀された。

死んだ後まで「戦争責任」を問われ、靖國神社から外せとまで言われる「A級戦犯」と、外務大臣として国際舞台に復帰して、握手攻めにあった「A級戦犯」の差は一体、何だったというのか? これこそ、「A級戦犯」という概念がいかにいいかげんなものだったかという証明であり、ひいては「東京裁判」なるものの本質を如実に表していると言える。死んだ十四人は「裁判」の名を騙った報復に斃れた戦死者であり、他の戦死者と同様に、靖國神社に祀られるのは当然のことなのだ。

パール判事はただ一人、日本が戦争に至った経緯を調べ上げ、「共同謀議」など一切なかったことを証明して「全員無罪」の判決を下した。これは決して日本に対する同情心からではない。裁判官の中で唯一の国際法学者として、この東京裁判を認定し、許容すること自体が「法の真理」を破壊する行為だと判断し、こんな「裁判」が容認されれば、法律的な外貌をまといながら、戦勝国が敗戦国を一方的に裁く、野蛮な弱肉強食の世界を肯定することになるという、強い危惧を抱いたためである。

例えば、「日本はサンフランシスコ講和条約第十一条で裁判を受諾したのだから、東京裁判を尊重する義務がある」と主張するものがいる。だが実際の「サンフランシスコ講和条約第十一条」の条文は「Japan accepts the judgements」・・・・・・「日本は諸判決を受け入れる」とあるだけで、「裁判」そのものを受け入れたわけではない。ところがそれをねじ曲げ、東京裁判を受け入れるのが平和主義者だという異常な解釈を強引に広めようというマスコミ、知識人がいるのだ。

本書で田中正明氏も書かれているように、戦後、日本人はどんどん異様に、卑屈になっていってしまったとしか思えない。一体、これらの「歪み」はどこからきたのか。軍部が全部悪かった、自分たちは騙されたのだと、まるで戦前の人間は違う民族であるかのごとくに裁き、戦後の自分たちの拠点を神の視座まで押し上げ、同じ民族を自ら精神的に分断していく。しかも終戦直後よりも、むしろ年が経つごとにその風潮はどんどん加速し、ますます根深いものになってしまったようにわしには思える。

彼らは自らを「平和主義者」だと思っている。

だが、軍事力でねじ伏せた相手に、一方的な戦勝国の論理を押しつける「裁判」のどこが平和主義なのだろうか? それは、野蛮な弱肉強食の国際社会を肯定する「軍国主義」に他ならないではないか。

パール判事は、「真の国際法秩序」を確立したいと願っていた。国際社会を普遍的な法の下に秩序づけなければ、戦勝国の復讐やリンチがまかり通る弱肉強食の世界を超えられない。そう考えていたのだ。パール判事こそが、本物の理想主義者、平和主義者だったのである。

真の理想主義者、平和主義者の目に映った東京裁判は、野蛮な復讐のための見せしめでしかなかった。それを認めない限り、とても日本は平和主義国とは言えまい。

東京裁判の論証を試みようとするだけで右翼と決めつけられてしまう戦後日本の風潮・・・・・・。一体、本当の意味での平和主義とは何なのか、戦勝国の裁判を受け入れることが平和主義につながるのか。本書を読んで、それをもう一度考えてみてほしい。

この本には、戦後世代を覚醒させる力がある。

当時、新興国であったインドが、二百余年のイギリスの桎梏から解放されて、真っ先に取り上げた問題が、インドネシアの独立援助と、東京裁判への対処であった。ネール首相はそのために、もっとも尊敬するパール博士を、インド代表判事として東京に送ったのである。このとき博士は六十七歳、カルカッタ大学総長の職を辞して、一九四六年五月十七日に着任した。着任してわずか二ヵ月、他の判事が共に談ずるに足りないと悟や、彼らと一切の交渉を断って、帝国ホテルの自室に閉じこもった。彼らが観光旅行や宴席にあるとき、博士は部屋にこもったまま、調査と著述に専念した。ことに資料の収集には力をそそいだ。カルカッタの自宅から何度も著書を取り寄せ、アメリカやイギリスの友人からも、資料を送ってもらった。博士が二年半に読破した資料は四万五千部、參考書籍は三千冊に及んだということである。まさに超人的な努力である。

博士が他の判事たちと全く意見を異にするという噂が伝わるや、博士の身辺危うしという風説が高まった。この風説を心配して、博士の身を憂える人々に対し、博士はきわめて冷静に、むしろそれらの人びとをたしなめながら、生活態度は少しも変わることはなかった。

裁判もいよいよ結審に近づいた一九四八年八月、博士は夫人危篤の急電を受けて、急遽インドに帰った。病床に駆けつけたとき、夫人は博士の顔を見るなり、喜ぶどころか、うらめしそうな面持で「娘が勝手に電報をさしあげたそうで、すみません。あなたがせっかくお帰りくださったことは嬉しうございますが、しかし、あなたはいま、日本の運命を裁こうという大切なお体です、聞けばその判決文の執筆に寸暇もないそうですが、あなたがこの大切な使命を果たされるまでは、私は決して死にません。どうぞご安心くださって、すぐ日本にお帰りください」と厳然といい放ったという。博士はこの夫人の一言に感激して、そのまま東京へ引き返した。夫人は約束どおり、気息奄々ながらも、裁判が終わるまで生き延びていたが、大任を果して帰った博士に手をとられて、いくばくもなく瞑目されたのである。

この様な悲壮なエピソードまであって、全員無罪の世紀の大判決文は完成したのである。あるいは、同じ東洋人だから、日本に味方したのだろう、といった、安易な見方をする人がいるかもしれない。しかしこれは、博士の精神を冒?するものであり、見当違いもはなはだしい。博士が再度訪日されたとき、朝野の有志が帝国ホテルで歓迎会を開いた。その席上ある人が「同情ある判決をいただいて感謝にたえない」と挨拶したところ、博士はただちに発言を求め、起ってつぎのとおり所信を明らかにした。

日本に感謝される理由はどこにもない。真理に忠実であった、法の尊厳を守った、という理由で感謝されるならば、それは喜んでお受けしたい、というのである。

その後博士は、国連の国際法委員会の委員長として活躍され、日本にもたびたび来日されて、日本国民が東京裁判史観にまどわされて、自虐・卑屈にならぬよう日本全国を遊説された。博士はインドにおいては最高勳章を、日本からは勲一等瑞宝章を授けられた。

平成九年十一月、インド独立五十周年を記念して、パール博士のご遺志に沿い、京都・東山の霊山護国神社境内に博士の顕彰碑が建立された。この場所は明治維新の志士たちの眠る聖地であり、大東亜戦争の英霊鎮まる聖域である。

晴れてこの日を迎ふうれしさ

慈眼の博士京に眠りぬ

ラダ・ビノード・パールは、一八八六年一月二十七日インド・ベンガル州の小村にビビン・ベハリ・パールの長男として生まれた。彼は三歳にして父を失ったために、家は非常に貧しく、村の学校においてすら給費児童として勉強しなければならなかった。爾来、彼は大学を終えるまで、その修学の全過程を通じて、経済的な苦難の道を歩んだ。あるときは同情者の慈悲にすがって勉学し、あるときは苦学して、辛うじて苦難を乗り切ってきた。

一九〇五年、彼が一九歳のとき、アジアの小国日本が、ロシア帝国と戦って勝利を博したという報道が全インドに伝わった。彼はこのときの感動をつぎのように囘顧している。

「同じ有色人種である日本が、北方の強大なる白人帝国主義ロシアと戦って遂に勝利を得たという報道は、われわれの心をゆさぶった。私たちは、白人の目の前をわざと胸を張って歩いた。先生や同僚と共に、毎日のように旗行列や提灯行列に参加したことを記憶している。私は日本に対する憧憬と、祖国に対する自信を同時に獲得し、わななくような思いに胸がいっぱいであった。私はインドの独立について思いをいたすようになった」

彼は中学校でもズバ抜けた成績であった。苦学を重ね、カルカッタ大学の入学試験に合格し、第一部に入った。入学と同時に奨学金を得て、卒業まで首席を通し、カルカッタ大学を終えると、さらに州政府の大学に入った。そこでも月二十ルピーの奨学金を得た。しかしこの額では、州立大学の授業料を支払えば、ほとんど残るところはなかった。

彼はその翌年、チャンドラ・パール氏の十一歳になる娘と結婚した。そのとき彼は十九歳であった。日露戦争における日本の勝利の報道は、このとき彼の心をとらえて放さなかったのである。

一九〇七年に彼は理学士の試験に合格し、数学賞を受けた。その翌年、数学の理学修士の学位を受けた。彼の最初の専門は数学だったのである。彼の倦むことを知らない向学心は、数学で満足しなかった。彼はさらに法科に進んだ。一九〇九年、リスボン大学で法科の課程を終えた。ついで翌一〇年にはインド連合州会計院に就職し、初めて月収七〇ルピーの書記生となった。これが彼の最初の就職である。

会計院に勤めるかたわら法律を勉強し、同年末に予備法科試験に合格した。その翌年、法学士の最終法律試験を受けたが、その結果が発表になる前に、月収百二十五ルピーでベンガル州のアンナダモハン大学から数学教授として招聘された。彼は迷った末これを承諾した。もちろん法学士の最終試験は合格していた。しかし彼はアンナダモハン大学で教鞭をとり、しかも快適な教員生活を続けることができた。というのは、彼はたちまち学生の人気をよび、どの学生からも慕われると同時に、大学側の信頼も厚かった。

「お母さん、僕はあのような立派な裁判長になれるでしょうか」

「なれますとも。それ、お前の背丈は人なみすぐれて高いでしょう。そのようにお前の精神も高いのですよ。お前のことは、このお母さんがいちばんよく知ってるんですから・・・・・・」

これがいつもかわされる母と子の会話であった。

彼女の念願がかなって、パール青年は法学士の試験にパスした。そこで彼女は彼を高等法院に入れようとした。しかしそうするためには、経済的な問題を解決しなければならなかった。彼女はこういった。

「私は家族を連れて田舎へ戻りましょう。月四十ルピーもあれば暮らせるでしょうから・・・・・・。そうすればお前は収入の残りを全部使って、必要な法律書を買うなりして存分に勉強出来るでしょう」

困難は再び加わった。しかし彼の妻は姑がやったと同じように、家事万端を引き受け、多くの家族の面倒をみながら、経費を切りつめて夫の研究を助けた。彼は一九二〇年に法学修士の試験を一番でパスした。そして四年後には、法学博士の学位を得た。同じ年に、彼は母校のカルカッタ大学タゴール教授職という名誉ある地位に任命された。彼の講義は「古代および近代におけるインドの長子相続法」であった。タゴール教授職というのは、インドにおける最高の名誉と権威ある職責で、全インドの各大学から特に推薦を受けた者の中から、年々少数が選ばれる仕組みになっている。

わずか三十八歳の年少で、この栄誉に浴したということは稀有のことに属する。彼は一九二五年と三〇年と三八年の三回にわたってこの栄職に指名されたのである。三回も指名されたということは、カルカッタ大学創立以来のことといわれる。

一九二三年の九月、彼はカルカッタ大学の法学部教授に任命され、三六年までこの職にあった。その間、二七年には所得税庁の法律顧問となり、三六年には英国枢密院の有名なユール事件の弁護士としてインド政府から派遣された。さらに翌三七年にはハーグで開かれた国際法学会の総会に招聘され、その会議の議長団の一人に選ばれた。インド人としては最初の議長であり、彼の国際法学界における名声は高まった。

一九四四年には選ばれてカルカッタ大学総長に就任。早々から名総長の名をうたわれたが、四六年三月には総長を辞任した。なぜなら、ネール首相が彼を、日本のA級戦犯を裁くための極東国際軍事裁判のインド代表判事に任命したからである。パール博士の判事就任は、親友であるネール首相の懇請と期待に応えたものである。

東京裁判において、ひとり敢然と全員の無罪を判決し、世界の注目を浴びた。彼の堂々たる正論と該博なる知識は、国際法学界にその名声を高めた。その後、彼は郷里のカルカッタにおいて弁護士を開業した。一九五二年には故下中弥三郎の招聘によりふたたび日本を訪れ、世界連邦アジア会議に出席し、各大学、法曹界で講演するとともに、戦犯ならびに戦犯の遺家族をねぎらった。さらに五五年には三たび来日して大倉山の精神文化研究所で「古代インドの法哲学」の講義を行った。

一九六〇年、インドの最高栄誉であるPADHMA・PRI勲章を授与された。その後ジュネーブにある国連司法委員会の議長の要職につき、世界連邦カルカッタ協会会長に就任し、同時に国際法学会の中心メンバーとして活躍を続け、一九六七年一月十日、カルカッタの自宅において多彩な生涯を終えられた。

パール博士は清瀬一郎、岸信介両氏の招きに応じて昭和四十一年十月一日、四たび来日され、日本国民に非常な感動を呼んだ。博士はすでに齢八十歳の高齡で、そのうえ前年に胆石の手術を受けられたばかりである。羽田空港に降り立った博士は、よろめくように筆者の肩を抱きしめ、しばらく離そうともされなかった。握りしめたその手は、痛々しいほど痩せ細っていた。

博士は筆者のことを「マサアキちゃん」と呼ぶ。手紙にも Masaaki-Chan と書いてくる。日本では名前のあとに「ちゃん」をつけるのは、親が子供を呼ぶときの愛称であるということを、昭和二十七年の来日の時に覚えたのである。博士の覚えたただ一つの日本語であるといってもいいかもしれない。こんどの来日中も、博士は私が一日でも顔を出さないとご機嫌が悪かった。「お前は永久に私の子供だ」ともいわれた。十月三日の尾崎記念会館におけるあの感動的な講演会では、私の肩によりかかって聴衆に合掌したまま、ついに一言も発せずして会場を去った。

その翌日、博士は電話で私を呼び、カバンから二つのコピーを取り出して私に手渡した。

「これをお前に渡す。どのように利用してもかまわぬ。私はインドを発つとき、日本の国民に訴えるつもりでこれを用意してきた。しかし私の健康は、壇上からこれを発表するにはあまりにも衰弱しきっている。どうか日本語に訳して、日本の人々に伝えてくれ」

このスピーチにおいても、博士はことば鋭く東京裁判の欺瞞性を突き、平和が権力の行使や闘争によって得られるものではなく、正義のみが平和を勝ち得るのだと強調された。いまやあなた方を裁いた国ぐにも、あなた方を注目している。私は日本を愛す、日本の美しい伝統をますます発揚し、その上に揺るぎない《独立》を確立してほしい。そのためにはイデオロギーや利害を超え、民族として団結することが必要である、と説かれた。

世上、私の『日本無罪論』という題名が博士の真意をあやまり伝えるものであるかのごとき言説をなす者もいたが、さやならパーティーにおける博士の日本国民に与えた最後の講演を聞き、私は本著に対してますます自信を得た。同時に、この博士の《真理の声》を一人でも多くの日本人が味読、心読されんことを重ねてお願いしたい。

(昭和四十一年十月十一日朝日夕刊所載)

パール博士は東京裁判の判決にあたって「この裁判の目的が正義の実現にあるのではなく、復讐心の満足と勝利者の権力の誇示にある」「原爆投下は最大の戦争犯罪である」と主張し、敗戦下の日本人に深い感銘を与えた人として忘れることはできない。またその後の二十年間は国連の国際法委員会の委員として活動するとともに世界連邦建設同盟の熱心な推進者としてもよく知られている。

私がこの老齡、この健康で今度日本へまいりましたのは、日本の皆さんに対する私の敬愛の念を親しくお伝えするとともに、皆さんに東洋精神の尊厳さを再び確立していただくようにお願いしたいからでありました。東洋は今、大きな政治的ルネッサンスを迎えようとしており、東洋の諸国は日本に注目し、日本の奮起を期待しているのです。

現在、世界中で西洋化が進行しています。この西洋化は進歩に必ず付随する現象でしょうか。それとも、古代文明の例が示すように、崩壊の徴候にすぎないものでしょうか。

われわれの聖者マハトマ・ガンジーは、この西洋文明の宿命を予見しました。そして、インドがみずからを救おうとすれば、現代の西洋の技術と西洋の精神を排斥しなければならない、という結論に達したのでした。この精神のシンボルが糸紡ぎ車(カダール)です。彼は、インドのすべての男女に自国産の綿を手で紡ぎ、その糸を手織りにした綿布を身につけるように説きました。この手紡ぎこそ、インド国民の熱意とエネルギーを、物質的行動面から精神的行動面へと切り替える必要性の象徴だったのです。

大英科学振興協会会長サー・アルフレッド・ユーイングが一九三二年の総会で、次のような発言をしています。「科学は確かに人類に物質的な幸福をもたらした。だが、倫理の進歩は機械的進歩に伴わず、あまりにも豊富な物質的恵みを処理できずに人類はとまどい、自信を失い、不安になっている。引き返すことはできない。どう進むべきであろうか」と。われわれすべてが当面しているのと同じ悩みを表現した感動的なことばです。産業化と民主主義という新しい推進力は、全人類の利益のために新興勢力が自由に活動できるような、全世界を打って一丸とした社会を建設するのに用いられるでしょうか。それとも、われわれはこれから、史上に比を見ないこの強力な新しい力を、大昔から存在している戦争、部族主義、奴隷制度などに悪用して、全人類自殺の方向に向かって行くのでしょうか。

自由の国、日本の青年の皆さん。あなた方もこの質問に答えなければなりません。いや、貴重な伝統という財産を持つあなた方こそ、この世界的問題に答える最大の義務があるのです。貴重な伝統という財産といっても、輝かしい過去を想起するだけでなく、現在のあなた方の持つ潜在能力をも強く意識してほしいのです。

西洋の観察者の中には、すすで曇らせたメガネをかけて世界を見渡し、西洋化された表面だけを見、その下に燃えているその土地独特の火を無視して、自己満足しているものが多くいます。つまり、わざと東洋の長所に目をつぶっているわけです。その連中の思い上がった意見を受け入れてはいけません。人種的劣等感は捨ててください。日本人は世界文明に創造的な寄与をしてきたのですから。

また、西洋の「分割して統治せよ」という政策を警戒してください。どんなに大切なイデオロギーのためであっても、分裂してはいけないのです。分裂していると、その場かぎりのことでも絶対的なことに見え、肝心の重要問題から注意がそらされます。現在、全世界にわたってイデオロギーの戦争が進行中です。この戦争に勝つためには、建設的理念を持ち、相反する国際的、文化的イデオロギーを調和させなければなりません。イデオロギーの相違を固執してはいけないのです。

現代は過渡期であり、未来は現代にかかっています。現代は、伝統的に相いれない東洋文化と西洋文化が接触している時代です。お互いの文明の価値を破壊し合うのではなく、相互に補い合うようにすることこそ、次の時代のおもな仕事であるべきです。

新しい環境に順応するには、社会は新しい生命力を必要とします。そのために社会が最も期待をかけるのは、若い人たちの中でも女性、つまりあなた方です。

現在のあなた方は、知的にも道徳的にも最も感受性に富み、最も受容力の大きい時期にあります。学校教育から、本物とにせ物を見分ける能力、お国の将来を形成していく力についての知識を得てください。特に、宣伝にまどわされない判断力を得てください。

わざわざこういうのは、宣伝が大衆を支配するために案出された実に警戒すべき手段だからです。ほとんどの大国が宣伝省を持ち、有能な人を宣伝大臣に任命していることでも、その強力さがわかります。宣伝の恐ろしさは、絶えず感情に働きかけ、知らず知らずのうちに、自分の本性と矛盾することを信じこまされる点にあります。

皆さん一人残らず、どんなことに出会っても、勇気とやさしさと美しい魂とで、処理してください。皆さんひとり残らず「世界を歩む美女は何万といるが/どんなに飾り見せびらかしても/彼女の完全な美しさとは比べものにならない」と、尊敬の念をもっていわれるように行動されることを願っています。

この度、より多くの読者諸賢に熟思再考の機会が必要であるとして、文庫本として再刊することになりました。

この計画立案には、若き同志水間政憲氏、並びに小学館文庫の佐藤幸一副編集長、真田晴美氏が労を厭わず、事に当たって下さった。いま刊行に当たってこれらの方々の熱意と御尽力に深く感謝する次第である。

田中正明

一九二九(昭和四)年、ニューヨーク株式市場の大暴落による世界大恐慌の影響は、養蚕を主産業としていた長野県に、甚大な被害をもたらした。そのような社会情勢から、赤旗を振って長野県の伊那谷を日本のモスクワにしようとする共産化運動が燎原の火のごとく燃え広がっていた。

それに対抗する講演会が、昭和五年、飯田市で開催された。当時旧制中学五年生の田中正明氏は聴衆の中にあった。講師の平凡社の創立者下中弥三郎と法政大学教授中谷武世による「我が国の伝統にも基づいて、錦の御旗を振って改革をしよう」のことばは、田中正明氏のその後の人生に決定的な影響を与え、また、その講演会が縁で、田中氏は両氏の知遇を得ることとなる。旧制中学を卒業後、大学進学は家庭の事情からあきらめざるを得ない状況であったが、下中、中谷の両氏が教授をしていた興亜学塾に推薦で進むことになった。

昭和八年、当時参謀本部第二部長であった松井石根陸軍少将のせつなる願いで、孫文の大アジア主義を基調として、日中両国民の堅い協力を柱に全アジアの団結と解放を志すことを目的とした「大アジア協会」が発足。松井少将は、自他ともに認める親中国派の代表であった。その大アジア協会の機関誌『大アジア主義』の編集長に、田中氏が抜擢された。大アジア協会の会長には松井石根、理事長下中弥三郎、常任理事兼事務局長中谷武世、発起人として、公爵近衛文麿、広田弘毅などの陣容であった。

大アジア協会はインドのラス・ビハリー・ボース、ベトナムのクオン・デ候、インドネシアのハッタ博士(のち副大統領)、フィリピンのリカルテ将軍とラモス氏(ラモス大統領の父)、ビルマのアンサン将軍(アンサン・スーチー女史の父)、トルコのクルバンガリーなど、アジア各国の亡命者や、独立運動の志士たちを支援していた。

パール博士と田中正明氏を語る時、東京裁判でA級戦犯として処刑された松井石根大将との関係なくして、理解することができない。

田中正明氏は、大アジア協会に昭和八年から昭和十七年まで在籍、そして、昭和十二年に松井石根会長が南京攻略戦の中支派遣軍司令官になるまでは、松井会長の秘書兼会報の編集長として働いた。

昭和十一年二月十一日、松井石根大将は、田中正明氏を祕書として下関より西南へ出航する。現地にて、松井大将は双方に向かって、「孫文先生は『日本なくして、中国なし、中国なくして、日本なし。日中の関係は唇歯補佐(くちびると歯の関係)、切っても切れない関係だ』と言われた。孫文先生が唱えた『大アジア主義』の精神にたち還れ」と説得し、その具体的な方法を私案として提出した。それらの会談で日中和平の道は「望みなきにあらず」との感触を得て、当時の広田首相に報告し、なおかつ日本軍部の突出を牽制することを申し出たのであった。

しかし、この年の十二月十二日に勃発した、中国共産党の陰謀による西安事件によって、蒋介石は逮捕され、状況は一変した。その後、共産党の謀略による盧溝橋事件、通州事件(日本人慰留民が、中国人に二百数十名虐殺された)、上海事件(大山大尉虐殺事件)、南京攻略戦へと進行した。

松井石根大将は陸軍大学校を首席で卒業した後、エリートが行く欧米ではなく、自ら愛する中国を希望して、北京、上海など、中国に十六年間、駐在武官として赴任した。南京攻略当時、終生熱愛してやまない中国との戦いの総司令官に任命されたことは運命のいたづらである。

南京において日本軍は、残虐行為を行い、非戦闘民を大虐殺したかのように言われている。しかし実際には、南京攻略戦の途中、松井大将は焼け跡から赤子の泣き声が聞こえると、祕書の岡田尚に「捜してこい」と命じたというエピソードも残っている。救助した女の赤子を湯泉に入れ、毛布にくるむと、松井大将は眼を細めて抱き上げた。松井の一字を取って松子と命名してかわいがり、ミルクを飲ませて育てた。

田中正明氏は、昭和十七年十二月出征、昭和二十年に復員後、長野県に戻り、南信時事新聞編集長として活躍していたが、昭和二十一年にGHQ公職追放令(G項)により職を解かれた。その後、松井大将がA級戦犯として起訴されたことを知り、急遽上京したのである。松井大将が起訴されてから、田中氏は松井大将の無罪を信じ、巣鴨プリズンを訪ねたり、東京裁判を傍聴したりして、暗澹たる時代を過ごした。

昭和二十四年一月十日、松井大将の密葬の席で、田中氏は、東京裁判弁護団副団長清瀬一郎(のち衆議院議長)と松井大将の弁護人伊藤清の二人から、東京裁判十一名の判事の中でインド代表パール判事が、この裁判は国際法に違反するのみか法治社会の鉄則である法の不遡及まで犯し、罪刑法定主義を踏みにじった復讐裁判のリンチに過ぎない、よって全員無罪であると堂々たる法理論を展開されたことを初めて聞いた。

その日を境に、田中氏は、松井大将の名誉の回復と罪悪感に打ちひしがれている国民に警鐘を鳴らしたいとの信念から、清瀬、伊藤氏に秘密保持の念書を入れてパール判決書を借り入れ、学生アルバイトを雇って百万語に及ぶ長文を原稿用紙に筆写させた。しかも、主権が回復するその日に出版するために、心血を注いでいたのである。

そのような状況下での出版準備は、生命の危険さえも伴っていたのである。その逆境の中で堪え忍び、強靭な意志をもって、田中氏は、昭和二十七年四月二十八日、日本が主権を回復したその日に『真理の裁き・パール日本無罪論』を発刊した。

昭和二十七年五月十日の朝日新聞一面の広告によると、発売後十三日で三版、六月二十四日には六版と版を重ねていることから、当時二百三十円は決して安い本ではなかったにもかかわらず、大ベストセラーになったのである。

そしてその後の昭和三十八年に出版された本書『パール博士の日本無罪論』は、現在でも、我が国の近・現代史を研究する者にとって必読書になっている。

パール博士は、東京裁判の判事の中で唯一の国際法の専門家であり、第二次大戦前の一九三七(昭和十二)年、すでに国際法学会の総会で議長団の一人に就任していた。

昭和二十七年十月、平凡社の社長下中弥三郎が、『真理の裁き・パール日本無罪論』の出版記念会を開き、パール博士を日本に招待した。各大学や全国各地での約一ヵ月間のパール博士の講演会に下中、田中両氏が随行した。そのときパール博士は、田中氏に「東京裁判で何もかも日本が悪かったとする戦時宣伝のデマゴーグが、これほどまでに日本人の魂を奪ってしまったとは思わなかった」と嘆かれ、「東京裁判の影響は原子爆弾の被害よりも甚大だ」と慨嘆された。(田中正明著「パール博士のことば」)

法哲学者でもあるパール博士は、昭和二十八年に三回目の来日を果たした。インド哲学者中村元博士とともに、約一ヵ月間「インド哲学」と「古代インドの法哲学」の講義をする為であった。法哲学とインド哲学において、パール博士と中村元博士亡き後いまだ並び立つもののないほど、両博士は世界の巨星なのである。

昭和四十四年七月四日に、田中氏は「世界連邦建設同盟」の事務局長として、大阪で開催される世界連邦都市協議会の総会の為に、世界連邦世界協会会長湯川秀樹博士のメッセージを持参した。その後、東大阪の司馬遼太郎宅を訪ねた。

パール博士は、昭和二十七年の来日の際、日本全国を巡回して講演をした。その途中パール博士が何度となく立ち寄った京都は、古代インドを起源とする仏教の東方の聖地として、脈々と息づいていた。萌ゆるような、紅葉に染まる京の秋を堪能して、「できることであれば、老後は京都に住みたい」との真情を吐露していたことが、その後も深く田中氏の心に染み入っていたのであった。

平成七年一月には、パール博士の長男プロサント・パール氏の談話で「父は生前、京都に骨を埋めたい」との思いをしばしば語っていたことが、我が国の新聞で報道された(東京新聞・中日新聞)。その時、すでに田中氏はパール博士が逝去した時の年齢を超えていた。パール博士のこの言葉がこだまのように響き渡り、次第に、パール博士顕彰碑の建立計画に対して、政財界の中からも賛同者が現れた。そして、パール博士の逝去三十年目の一九九七(平成九)年十一月二十日、京都霊山護国神社『昭和の杜』の正面の丘に『パール博士顕彰碑』が完成したのである。

除幕式には、インド大統領K・R・ナラヤナン閣下からも祝辞が寄せられた。

この年のこの日にもまた靖国の

みやしろのことにうれひはふかし

昭和天皇がこのような和歌を詠まれなくてはならない状況を、内閣総理大臣およびマス・メディアはいかに受けとめているのであろうか。

平成十三年七月、小泉内閣総理大臣の靖国神社参拝や歴史教科書の問題を、我が国の反日メディアは大々的に報道した。また、中国の唐家旋外相の「やめなさいとゲンメイ(嚴命・言明)しました」との発言など、内政干渉が頂点に達していた。

それと時を同じくして、武蔵野の蝉時雨をあびながら、田中正明氏宅を訪ねた。それは、小学館文庫より再出版されるこの書の準備の為であった。計画の概略を聞き終えると、田中氏は、満面笑みを浮かべて、おもむろに筆を手にした。

汝は我の子と

まで宣らせ給ひける

博士の温顏

京にしづまる

平成十三年盛夏

日本は、絹産業以外には、国有の産物はほとんど何も無いのです。彼らは綿が無い、羊毛が無い、石油の産出が無い、錫が無い、ゴムが無い。その他実に多くの原料が欠如している。そしてそれら一切のものがアジアの海域には存在していたのです。

もしこれらの原料の供給が断ち切られたら、一千万から一千二百万の失業者が発生するであろうことを彼らは恐れていました。したがって彼らが戦争に飛び込んでいった動機は、大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのです。(一九五一年五月三日、米国議会上院の軍事外交合同委員会の答弁にて『東京裁判 日本の弁明』より)

この裁判は歴史上最悪の偽善だった。こんな裁判が行われたので、自分の息子には軍人になることを禁じるつもりだ。・・・・・・〔なぜ東京裁判に不信感を持ったかと言えば〕日本が置かれていた状況と同じ状況に置かれたならば、アメリカも日本と同様戦争に訴えていたに違いないと思うからである。(東京裁判終結後、離日の挨拶に訪れたレーリング判事に対する言葉・ベルト・ファン・A・レーリング 『The Tokyo Trial and Beyond』)

(蘭・東京裁判オランダ代表判事)

国際裁判所が、正義に基づいて処罰を求められているにもかかわらず、自ら正義の法理を適用しているか否かを審査する機能や義務さえ与えられないで、単に戦勝国の最高司令官の定めた法規を適用しなければならない。かようなことを本裁判所が認めるとすれば、それは国際法のためにこのうえなく有害なことをしたことになるだろう。(『勝者の裁き』)

(オーストラリア・東京裁判裁判長)

私は日本が九千万人の住む小さな土地で耕作出来る面積はそのうち十五パーセントにすぎず、外部から激しい貿易制限や規制を受けていたとの弁護士の論述に多くの正論と酌量の余地を認めた。私は米国なり英国なりが同じ様な状況におかれたらどのように反応したか、それどころか国民がどのような反応をすることを望んだかを考えてみた。米国も英国も日本が一九四一年におかれたような状況におかれれば、戦争に訴えていたかも知れないのである。(『天皇の陰謀』)

もしわれわれが日本人を挑発しなかったならば決して日本人から攻撃を受ける様なことはなかったであろう。(『東京裁判 日本の弁明』)

ドイツ人がヨーロッパでユダヤ人になしたと同じようなことを、われわれは太平洋でも日本人に行ってきたのである。・・・・・・地球の片側で行われた蛮行はその反対側で行われても、蛮行であることには変わりが無い。『汝ら人を裁くな、裁かれざらん為なり』。この戦争はドイツ人や日本人ばかりではない、あらゆる諸国民に恥辱と荒廃とをもたらしたのだ。(『リンドバーグ第二次大戦日記(下)』)

(米・元駐日アメリカ大使、ハーバード大学教授)

軍事法廷はかく裁いた。だが歴史はそれとは異なる裁きを下すだろうことは明らかである。(『将軍の裁判 マッカーサーの復讐』日本版裏表紙に寄せた文章より)

〔昭和三十九年、社会党の佐々木更三委員長が、毛沢東主席に「中国国民に多大の損害をもたらして申し訳ない」と挨拶したところ〕

何も申し訳なく思うことはありませんよ、日本軍国主義は中国に大きな利益をもたらしました。中国国民に権利を奪取させてくれたではないですか。皆さん、皇軍の力なしには我々が権利を奪うことは不可能だったでしょう。(毛沢東思想万歳」(下))

日本は中国を助けたことになっている。・・・・・・日本が蒋介石を重慶まで押し下げてくれたので、我我は日本軍の占領地域の後方に広がった。・・・・・・皆さんだけを責めるのは不公平だと思う。(「中国との友好交流二十年の感想」三岡健次郎 平成七年六月三十日 中国政経懇談会)

博士の有名な反対判決は、勝者側の偏狭なナショナリズムと政治的復讐とを退け、それよりも平和そして国家間の和解と親善のために努力すべきことを説いた、感銘深い呼びかけでありました。博士はまた、そのように行動されたことにより、インドと日本との友好と理解のシンボルとなったのであります。(一九九七年十月十六日 京都のパール博士顕彰碑建立の際に寄せたメッセージ)

東京裁判は、日本が侵略戦争をやったことを懲罰する裁判だが、無意味に帰すからやめたらよかろう。なぜならそれを訴追する原告アメリカが、明らかに責任があるからである。ソ連は日ソ中立条約を破って参戦したが、これはスターリンだけの責任でなく、戦後に千島、樺太を譲ることを条件として、日本攻撃を依頼し、これを共同謀議したもので、これはやはり侵略者であるから、日本を侵略者呼ばわりして懲罰しても精神的效果はない。(一九四五年十二月のニューヨーク・タイムズ紙にて『東京裁判の正体』)

私はどう考えても、一つの民族だけが、戦争の責罪を負わなければならない義務はないと思う。《自分には罪はない》などというのは、薄っぺらで、ごまかしの道徳意識だ。これこそひとりよがりというものだ。その証拠には、彼らはすでに、次の戦争の準備をし、これを促進しているだけではないか。

・・・・・・いっそ明白なる暴力の方がましである。その方が正直で我慢しやすい。そこに存在したものは戦勝国の強権ばかりであった。それは人類の将来の平和のために、無益なばかりか、きわめて有害な存在となった。(『戦争の責罪』)

まともで教育のある人びとがなぜパールハーバーを攻撃する道を選んだのか。こういうことを理解せずに、ただそれを非難する人びとがいる。彼らこそがもっとも戦争を起こしやすい人びとなのだ。当時の日本の指導者たちをモンスターにしたり、日本の置かれた悲劇的な立場を考えもせずに発言する人びとを英雄視したりしても、何の解決にもならない。解決どころか、このような態度そのものが問題なのだ。(「パールハーバーを忘れるな」『VOICE』一九九一年十二月号)

虐殺否定の論拠

ISBN4-88656-204-3 C0021 税別千八百円

田中氏は耿介たる義の人にして又烈々たる情熱の人である。

氏は戦後四十年の後半生をひたすら大東亜戦争史の真実を究明することに、就中南京事件をめぐる歴史記述の虚妄を打破し、義の在処を闡明する事業にその情熱を傾けて来られた。而して本書では、世に横行する、禍心を蔵して偽りをなす者や殊更に世人を謬る者達への激しい怒りを極力抑へて、事実をして、批判に堪へた史料をして、そして冷徹な論理をして語らしめてゐる。そこに氏の情熱の醇篤な昇華がある。

およそ同時代史に関心を有するほどの人は、先づ本書を繙いて後に各自の考察に取りかかる様にして頂きたいと切に願ふものである。

* *

右のような簡単な推薦の辞を田中正明先生の著書『南京事件の総括』のために草し、弱輩の身にとつて忝いことに該書の卷頭に載せて頂いたのを、つい数年前のことの様に記憶してゐた。此度幸ひにして本書再刊の企画が実現することとなり、この機会に改めてふり返つてみれば、それはもう数へて十四年も前のことになる、昭和六十二年の早春の刊行だつた。

それ以来もう十四年も経過したのか、との是も亦一つの感慨であるが、幸ひにして田中氏は本年九十歳の賀年を迎へてなほ矍鑠としてをられる。ただそれだけに又その間本書がその歴史研究成果としての価値にふさはしいほどの普及を見ぬままに、夙に書店の店頭から姿を消し、名のみ伝へられて実体が誰の手にも入らぬ存在となつてしまつてゐたことが如何にも残念だつた。

この十年余の歳月の間に、所謂「南京事件」に向けての「歴史の審判」には、明らかにそれまでの半世紀とは一線を画すような深化が見られた。それは中国系アメリカ人アイリス・チャンの『ザ・レイプ・オブ・ナンキン』といふ「とんでもない」反日宣伝本が出現して、しかも米国内で大変な売行きを示すといふ忌まはしい事件が起り、そのことがさすがに温厚な、といふかむしろ己が名誉への侮辱に対して鈍感になつてゐた現代の日本人を心底から怒らせた。日本人は「南京大虐殺」といふ世紀の誣告に対してついに国際的な反撃を開始した。

これまでにも『南京事件』についての真摯にして厳密な学術的研究は国内に於ては既に十分の蓄積に達してゐた。

そこで我々日本人が知的成果として豊富に蓄積してゐる「南京についての真相」を、伝達能力の高い英語・英文による情報として世界に向けて発信するといふ行為がどうしても必要になつてくる。その第一弾ともいふべき試みが、竹本忠雄・大原康男両氏の編になる『再審「南京大虐殺」─世界に訴える日本の冤罪』"The Alleged 'Nanking Massacre'" と題する日英バイリンガル版(平成十二年十一月、明成社刊)であつた。これは体裁から言へば日本語の国内出版物と同じ外見を有してゐたので、海外の英語文化圏に向けての反撃の試みとしては今一歩の衝撃力の不足を憾みとした。

而してすぐそれに続いた日本からの反撃の第二弾は "What Really Happened in Nanking - The Refutaion of a Common Myth" と題する純然たる英文の出版物で、同じ平成十二年の十二月、世界出版の茂木弘道社長の肝煎りになる一四〇頁ほどの冊子である。

そして、謂はば初めての国際的手応へを得た、英文による「南京事件」誣告への反駁の書の内容が、即ち田中氏の『南京事件の総括』の中でも、実証的・論理的に最も迫力を具へてゐた第六章「虐殺否定十五の論拠」を翻訳したものなのである。

世界出版の茂木氏の壮挙が収めた成功は、我々田中氏の応援団を以て自認する者達にとつても快いものだつた。これに続いては又、東中野修道氏の『「南京虐殺」の徹底検証』が漢訳され『徹底検證南京大屠殺』として台湾の出版社から刊行されるといふ画期的事態も生じた。

田中氏はかつて昭和六十年に『松井石根大将の陣中日記』の若干の校訂不備について、それが恰も意図的な改竄であるかの如くに邪推されて朝日新聞から全紙をあげての誹謗を浴びたことがあつた。所謂「大虐殺」肯定派の反日学者達は又その勢に乗つて田中氏の研究への否定的攻撃を逞しうした。田中氏の受難とその隠忍ぶりは傍の見る眼も痛ましい限りだつた。だが「時」が遂に田中氏の味方に立つた。朝日新聞の方が次々と史料・写真・証言の、改竄・偽造・誤用を暴露され、「大虐殺」肯定派は次第に世の信用を失つて行つた。世間は漸く田中氏の多年の真摯な文献調査と論証の成果に耳を傾ける様になつた。英文版 "What Really Happened in Nanking" が海外でかち得た反響は、多年の隠忍の果てに達成した「勝利」の一つの顕著な微表であらう。

その一つは、《大虐殺》とは何かという《虐殺》の定義である。一人を殺しても虐殺は虐殺だといういい分もあろう。だが、「南京大虐殺」といった場合、一体、どのくらいの規模で、どのくらいの人間が、どのようにして殺害されたか、それは、組織的、計画的になされたものか、それとも戦場という特殊な、生きるか死ぬかの修羅場での、攻防血鬪の血みどろの戦場心理の中のできごとであったのか。この辺をじゅうぶん考察する必要がある。

いまひとつは、「南京アトロシティ」と称される事件、すなわち、南京において日本軍による殺戮、掠奪、放火、暴行、強姦等非人道的な所業が六週間にわたって行われたといわれているが、しかしこの事件が世間一般に初めて知らされたのは、南京占領から九年後の、日本が敗戦して、連合国によって裁かれた極東国際軍事裁判=いわゆる東京裁判においてである。それまでは、南京戦を戦った当の相手国である国民党軍(蒋介石軍)も、中国共産党も、南京に大虐殺があったなどとは言っていない。諸外国の新聞、雑誌等にも、このようなことは二、三のレポートと著述─それも南京での日本軍の「暴行」が問題になっていたのみで、それ以外何十万人もの大虐殺があったなどという記述はなかった。まして当時の国際連盟でも、南京事件は議題にさえなっていない。

いわば「南京大虐殺事件」─中国側のいう「南京大虐殺」なるものは、東京裁判からはじまった事件であると言っても過言ではない。それ以前には、国際的にも、国内的にも、中国自身においてさえも存在しなかった事件なのである。

従って巷間伝えられる「南京大虐殺」なるものの実体を把握するためには、まず東京裁判とは何であったかをみることが肝要である。

昭和五十九年の歳末に雜誌「諸君!」が、南京事件を研究している《虐殺派》《中間派》《虐殺否定派》の四人を集めて座談会を開いたことがある(同紙六〇年四月号所載)。集まったのは元早稲田大学教授洞富雄、拓殖大学教授秦郁彦、ノンフィクション作家鈴木明の三氏と私の四人であり、この四人はそれぞれ『決定版南京大虐殺』『日中戦争史』『《南京大虐殺》のまぼろし』『《南京虐殺》の虚構』の著者である。司会は「文芸春秋」編集委員長の半藤一利氏であった。

〈田中 《大虐殺》とは何かという定義からはじめましょう。私はやはり、当時の日本軍が計画的、組織的に虐殺をやったかどうか・・・・・・発令者がいて、命令を伝達する者がいて、かつ実行者がいたのかどうか。そういう計画性の有無を論じたいと思うんですよ。〉

(これに対して洞氏)〈贊成ですね。ぼくは、大虐殺という言葉は好きじゃないんです。〉

贊成というのが、定義からはじめることに贊成なのか、それとも私の定義に贊成したのかわからないが、すぐその口の下から洞氏は「もっとも、大虐殺にはちがいありませんがね、あれ、一体、いつ頃から言いだされたんですか」といっている。この「大虐殺にはちがいありませんがね」の一句は校正の時氏が追記したものである。だから論理が目茶苦茶である。大虐殺の定義をしようというのに、「贊成ですね」と贊成しておきながら、「もっとも、大虐殺にはちがいありませんがね」と言うのであるから、話は噛み合ってこない。

活字にはならなかったが、洞氏は「あれ、一体、いつ頃から言いだされたんですか」との自分の設問に自分でこう答えている。「本多勝一氏が『中国の旅』の中で、中国で云われている《大屠殺》を《大虐殺》と翻訳して書いたのがはじめてではなかろうか」と。そして次に続く。

〈─一般には《南京事件》だったですね。

洞 ええ、私も前に書いた本は『南京事件』としました。ただ、のちに版元の要請で「大虐殺」になっちゃった。(笑)ことに今度の本なんか『決定版・南京大虐殺』となった。

結局、この座談会では、最後まで「大虐殺の定義」はなされずに終わってしまった。しかし、「南京大虐殺」という言葉が本多勝一氏の『中国の旅』(昭和四十六年)あたりが最初だろうという洞氏の言葉は興味がふかい。

中国は「南京大屠殺」といって、決して「大虐殺」とは言わない。その理由については別項で詳論しているので参照していただきたい(第七章『なぜ中国は「大屠殺」か』)。

ギネスブックに、「人類史上最大の大量殺人」として、一九四九年から六五年五月の間における「毛沢東の支配する中国で行われた大量殺害」が筆頭にあがっている。いわゆる共産革命による階級闘争の犠牲者である。

さらに「読売新聞」によると、中国側の見解によってさえ、「文革期十年間の死者は二千万人にものぼり、何らかの被害を蒙った者は六億にも達した」という(五六・一〇・一六)。

ことしは文革から二十年目に当たるが、この文革でさえ死者八〇〇万、身障者になった者三〇〇万、直接被害を受けた者一億二、〇〇〇万といわれている(「言論春秋」九九号四五ページ)。

またカンボジアのポルポト政権下の大量殺害は二百万とも三百万ともいわれる。本家本元のソ連ではスターリンによる肅正だけで千万単位の大量殺害が行われている[注一]。ナチスによるアウシュヴィッツの虐殺が責められるならば、もちろんこれらの集団殺害も責められなくてはならない。それが、「革命」や「解放」の名によるとしても、殺害は殺害である。人間の生命には階級ないし思想の差異や民族的境界はないはずである。しかもこのような戦慄すべき共産革命にともなうケタはずれの大量殺害こそ、最も典型的な計画的、組織的な大虐殺であるといえよう。

〈集団虐殺罪とは、国民的、人種的、民族的、宗教的集団の全部または一部を破壊する意図をもって次の行為を行うものをいう。(一)集団の構成員を殺害すること。(二)集団殺害の共同謀議。(三)集団殺害の直接かつ公然の教唆、(四)集団殺害の未遂、(五)同共犯、〉となっている(効力発生は一九五一年一月)。

この定義こそ私のいう計画的・組織的な大量殺戮を意味するもので、具体的にはアウシュヴィッツの大虐殺は「民族的、宗教的集団の全部又は一部の破壊」を意図したものであり、ソ連、中国、カンボジア等の共産革命にともなう大量殺戮は「国民的集団の全部又は一部の破壊」を意図した計画的・組織的な集団殺戮といえよう。

もちろん「法はさかのぼらず」で、この条約が発効したからといって、さかのぼって論義することは許されない。が、それにしても、南京事件は、この条約のカテゴリーの中には全然入らない別個の事件であることを銘記すべきである。

なぜなら、それは戦場における戦闘間の「殺害」であり、しかもそれは、計画的・組織的なジェノサイドでは全くないからである。

「俘虜及ビ一般人二対スル条約・保障遵守ノ責任無視ニヨル戦争法規違反」

である。つまり明らかに戦時国際法の違反である。俘虜や一般人の殺害を軍司令官たる者が見すごしたことは死刑にあたいするというのである。つまり「不作為」の犯罪である。「不作為とは〔法〕行為の一種で、敢えて積極的に行為しないこと」と広辞苑にある。松井大将は、その不作為の罪に問われて処刑されたのである。

これはどういうことかというと、「南京暴虐事件」(東京裁判ではこの言葉を用いている。英文では The rape of Nanking である)は、松井軍司令官が命令し、授権し、許可したものではない、ということである。

戦勝国が勝手に法律を作って敗戦国を一方的に裁いた東京裁判においてすら、しかも南京事件は東京裁判の目玉商品として、検察側は中国はもとよりアメリカ、イギリスからも多数の証人を喚問し、尨大な数の宣誓口述書や証拠書類を提出せしめて、この南京事件がナチスのアウシュビッツの虐殺同様、計画的、組織的なものであることを立証しようとしたのであるが、ついにこれを果たすことができなかったのである。

第一線歩兵隊長として南京戦に参加した森英生氏(明星学園大学勤務)は次のごとく証言する。

「大虐殺といえば一中隊長や大隊長などが恣意で実行できるものではない。必ず計画者、発令者、命令の伝達者、実行者があるはずだ。たとえ極祕裡にやったとしても必ず漏れて噂になるはずだ。そのような組織的・計画的な残虐行為がおこなわれたという噂は、四十余日にわたる南京駐留間も、その後一年間の中隊長在任中も一度も聞いていない」(『南京戦史』)

虐殺派が好んで用いる「アトロシティ atorocity」は凶暴とか残虐とかいう意味であるが、虐殺と同意義ではない。虐殺には、より適切な英語がある。slaughter は虐殺、屠殺、大量殺人と訳されているし、さらに massacre がある。これは「ボストンの虐殺」(Boston massacre) が著名だが殺されたのはわずか数名とのこと、リーダース英語辞典には罪もない幼児をヘロード王が大量殺戮した「イノセントの虐殺」(massacre of the Innocents) の例も出ている。第二次世界大戦では、前述の「アウシュヴィッツの虐殺」と「カチンの森の虐殺」が有名であるが、これらにはいずれも massacre がもちいられている。

ところが、南京事件は極東軍事裁判でも、また西欧のこの事件に対する受けとめ方においても、レイプ(rape)であり、テロ(terror)であって、決してスラウター(slaughter)でも、マサッカー(massacre)でもないことは注目すべきである。

洞氏によると本多勝一氏が中国側の「南京大屠殺」を「南京大虐殺」という日本語に翻訳したのがはじまりであるというが、残念なことに今やその「大虐殺」なる語が定着して教科書にまで登場するようになったのである。

この点は秦郁彦氏も筆者と見解を同じくする。氏は、「わが国の『大虐殺派』は『西のアウシュヴィッツ、東の南京」と好んで並べるが、この二つは本質的に別物と考えるべきだろう」(『南京事件』一八六ページ)、と述べている。

私は南京で、戦場心理の支配する血なまぐさい混乱の中に起きた一部の暴行、掠奪、強姦、あるいは戦時国際法に違反する便衣兵を処刑したり、敗残兵や不良捕虜の殺害等があったことを否定するものではない。しかしこれらは、通常の戦闘、軍事行動のカテゴリーで論ぜられるべきもので、虐殺ではない。これらの事件を、日本が戦争に敗れたことによって、戦勝国がこれを東京裁判において、政治的プロパガンダに利用し、「殺人罪」として俎上にあげ、アウシュヴィッツに対比する大事件として誇大に宣伝した。これが今日いうところの南京事件である。

パール博士は、「南京暴虐事件に関するこのような戦時宣伝を是認するか、拒否するか、本裁判は充分考慮すべきである」と警告している。南京事件の考察にあたって注目すべき発言であると思う。

今年(昭和六十二年)は南京事件五十年の節目の年にあたる。五十年といえば半世紀である。たいがいの歴史的事件も半世紀たてば真相は明らかにされ、白黒のけじめはつくものである。その意味で私はこの事件の《総括》を書いた。だが南京事件は依然としてヤブの中の観を呈している。なぜか、それはこの事件があまりにも政治的な生臭い思惑に左右されているからであり、加えて日本の一部マスコミや歴史学者が自虐的、イデオロギー的にこの中共政府の政治的思惑や政治宣伝に迎合し、呼応しているからである。

私がくり返し申しあげていることは、当時の日中の参戦者を中心に公正なる第三国人を交えて、真相究明のための国際委員会を設け、一刻も速やかにこのいまわしい事件の真実を明らかにすることである。