mT管5球スーパーを、出来るだけ秋葉原などで販売されている部品を使用して、組み立てることにしました。

真空管は、当初 6BE6 6BA6 6AV6 6AR5(or6AQ5) 5M-K9を使用し、IFTはラジオ少年製のものを利用する予定でした。

結果的には、IFTはスター(富士製作所)A4 B4を、IF増幅管は6BD6に変更しました。

シャーシは、ミズホ通信製の5球スーパーシャーシーが販売されているので、利用しました。

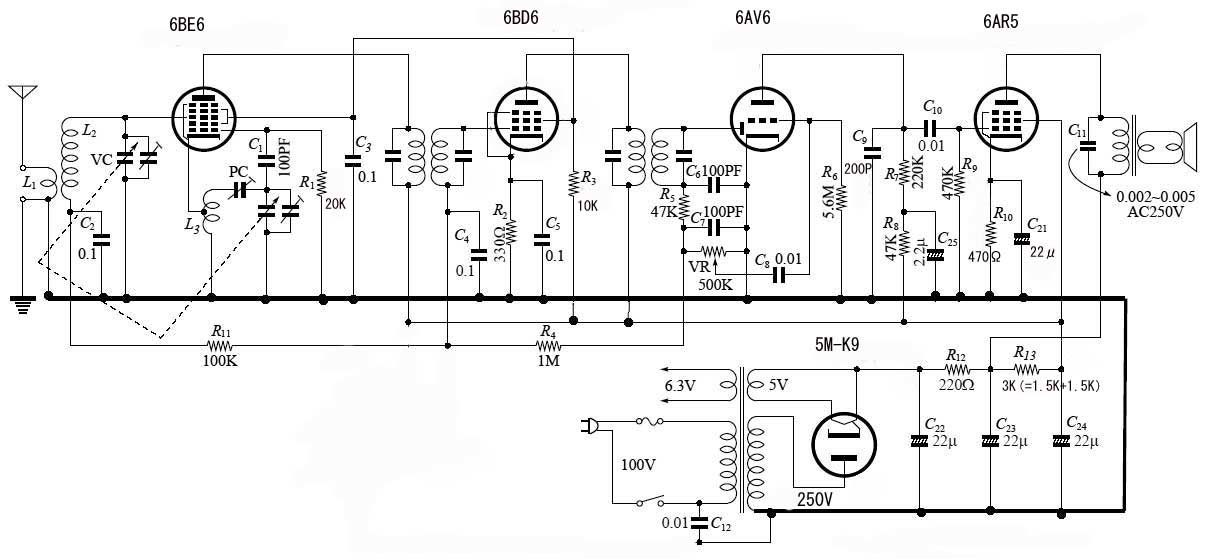

1)回路図

6-1章 ST管5球スーパーは、少し簡略化しましたが、こちらは標準的な5球スーパーの回路としました。

| 抵抗値 | W数 | 備考 | |

| R1 | 20KΩ | 1/4W~ | 発振グリッドのバイアス用、電流は0.5mA程度流れる、一般的には20KΩが使われている。 |

| R2 | 330Ω | 1/4W~ | IF増幅管のカソードバイアス R2=Eg/(Ip+Isg) 3V/(8.2mA+2mA)=300Ω、入手できなければ330Ω。 |

| R3 | 10KΩ | 3W | G2の電圧が70~100V程度になるよう抵抗値を決める、電流が多いのでW数注意。 |

| R4 | 1MΩ | 1/6W~ | C4とあわせAVCのフイルター用 普通はCRの時定数を0.1秒程度に選ぶ(0.1μF×1MΩ)、メーカー製では0.05と2MΩの組み合わせも多い。 短波主体の通信型受信機では短い周期のフェージング対応に時定数を更に短くした物もある。 |

| R5 | 47KΩ | 1/6W~ | |

| R6 | 5.6MΩ | 1/4W~ | 6AV6のグリッドバイアス用、2~10MΩ。 |

| R7 | 220KΩ | 1/4W~ | 6AV6のプレート負荷、100~250KΩを使う。 ≒Rpか その2~3倍程度に選ぶ。 ハムを嫌う場合、6AV6にもシールドケースを使い、プレート回路にも47KΩ+程度のデカップリング回路を追加すると良い。 |

| R8 | 47KΩ | 1/4W~ | 6AV6のプレート回路デカップリング抵抗 |

| R9 | 470KΩ | 1/6W~ | R7の2~3倍 |

| VR | 500KΩ | A型またはD型 | 滑らかな音量調整の為にはAまたはD型のカーブを持ったものを使う。 感度重視の場合1MΩを、音質重視の場合100KΩを使うこともある。 |

| R10 | 470Ω | 2W | 6AR5のカソードバイアス用、470~560Ωでも可。 |

| R11 | 100KΩ | 1/6W~ | AVC回路のデカップッリング用 |

| R12 | 220Ω | 2W | 平滑抵抗 |

| R13 | 3K | 3W | 今回は2W 1.5Kを2個直列で使用した。 |

| C1 | 100PF | 50V耐圧で可 | 発振回路との結合用 50~100PF 。 |

| C2 | 0.1μF | 耐圧50V | AVC回路のデカップッリング用 |

| C3 | 0.1μF | 耐圧DC250V以上 | RFのバイパス用 。 整流管に12Fを使う時は400V耐圧が望ましい。 |

| C4 | 0.1μF | 耐圧50V | IFのバイパス用 |

| C5 | 0.1μF | 耐圧12V | IFのバイパス用 |

| C6 | 100PF | 耐圧50V | IFのフイルター |

| C7 | 100PF | 耐圧50V | IFのフイルター |

| C8 | 0.01μF | 耐圧50V | 希望音声周波数を通過させる値 0.005~0.01を通常使用。 |

| C9 | 200PF | 耐圧DC250V以上 | 音声周波数では減衰が少なく、IFでは減衰する値、100~250PF。 IF信号のバイパス用です、これを入れないと出力管で漏れたIF信号が増幅されてトラブルの元になる。 |

| C10 | 0.01μF | 耐圧DC250V以上 | 高い絶縁抵抗が要求されます、フイルムコンデンサーかセラミックコンデンサーが無難。 ペーパーコンデンサーは未使用品でも使わない方がよい。 |

| C11 | 0.005μF | 耐圧AC250V以上 | 高周波バイパスや音質調整用に挿入。 音質調整を別につけた時でも高周波バイパス用に0.002μF程度は入れたほうが良い。 出力トランスにパラに入れるので、思わぬ高電圧が加わるので耐圧の高い物を選ぶこと。 |

| C12 | 0.01μF | 安全規格認定品 | 安全規格に合格した品質の物を選ぶ。 |

| C21 | 22μF | 耐圧100V | 6AR5のカソードバイアス用 10~100μF、手持ちの関係で100Vを使用したが、50Vでも勿論大丈夫。 |

| C22 | 22μF | 耐圧315V以上 | 容量が大きいと整流管に無理がかかる、22μFが適当、大きくても33μF以下に。 |

| C23 | 22μF | 耐圧315V以上 | 容量が大きくとも問題ないが、この程度で充分。 |

| C24 | 22μF | 耐圧315V以上 | 容量が大きくとも問題ないが、この程度で充分。 |

| C25 | 2.2μF | 耐圧315V以上 |

2)使用部品

まず部品を集めてみました、結果的に変更したものもありますが、ものが集まると具体的構想が湧いてきます。

①真空管

②電源トランス

東栄のTYPE P-60を使うことにしました。

③コイルとバリコン

現在でも入手できる部品を使用して組み立てるという趣旨から、バリコンはポリバリコンを使うことにしました。

最大容量340PFのポリバリコンと組み合わせられるコイルということで、アサヒ通信製の5球スーパーコイルを使用します。

紙ボビンに巻いてあり、多少安っぽい感じはしますが、値段も他社の物に比べ数分の1です。

調べてみると

同調コイル:280μH

アンテナコイル(1次):1.3mH

1次側のインダクタンスが少ないことを発見、ナチュラルが放送波帯に入り込みそうです。

標準アンテナを使う前提で作られているようなので、短いアンテナを使う時は要注意。

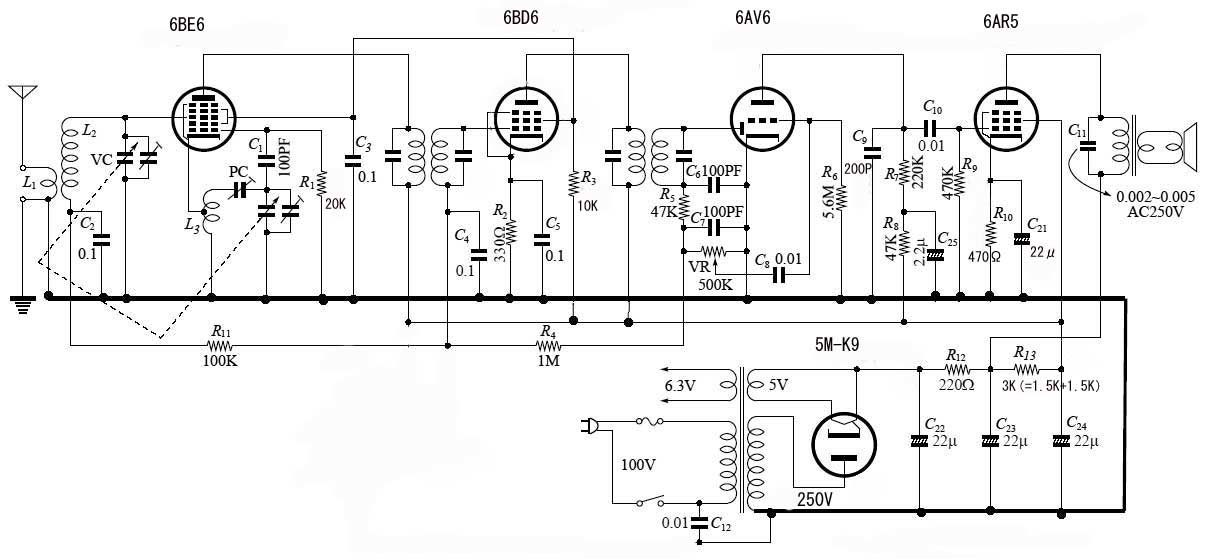

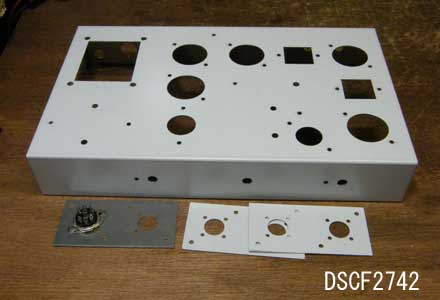

④シャーシ

穴あけが大変なので、ミズホの復刻版5球スーパー・シャーシを使うことにします。

元々はST管用ですが、アダプターが付属しているのでmT管用として使えます。

アダプターは半分に切断して使います。

東栄トランスのP-60タイプを組み込む時は取り付け穴の位置を2~3mmずらす必要があります。

このアダプターの真空管取り付け穴は15mmφです。

RF用のソケットは、組み込めましたが、センターピンの無いAF用ソケットは、大きくて組み込めません。

ヤスリで穴を広げる方法もありますが、今回はソケットは、同じRF用で統一しました。

なお別メーカーのRF用ソケットも、写真のように組み込めませんでした。

出来れば、改良して欲しいです。

このシャーシはビニールの保護膜があります。折角ですから残すことにしました。

ただmT管アダプターの部分は残すと接触不良になるので、この部分は取り外しました。

mT管アダプターを組み込んだところ。

⑤IFT

ラジオ少年製のIFTを使用する予定でしたが、ミズホの復刻シャーシと相性が悪く、使用できませんでした。

このIFTはmT管用のシャーシに合う様に作られているようで、ST管用の復刻シャーシとは寸法的に異なるのは当然かもしれません。

スターのA4 B4タイプを使うことにしました。

3)組立作業

IFT、バリコン ケミコンなど比較的軽い物から組み込んで行き、最後に重いトランスなどを組み込みます。

スターのIFTを使うことにしましたが、ミズホのシャーシで、IFTのビス穴が横位置のみなのが多少不満です。

縦方向にもあけてあれば、更に良かったと思います。

なお アンテナコイルはある程度配線が終わってから組み込みます。

コイル自体はひ弱な構造なので、最初から組み込んでおくと壊れやすくなります。

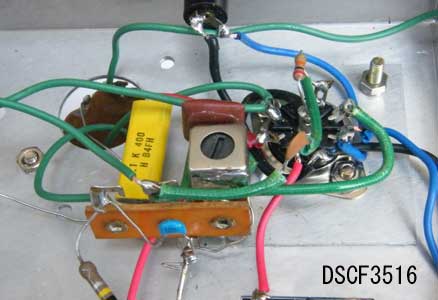

真上から見たところ。

シャーシ内部の様子。

まずこのようにソケットを取り付けて、配線してゆきながら、

真空管ソケットの方向などは、必要に応じ変更します。

本来は組み立てる前に、図上で良く検討して組み込むべきですが、

試行錯誤して、組み立ててゆく方が楽しくて実用的です。

組み立て完了写真と比較すると、変更箇所がわかります。

バーニアダイアルは、カプラーを途中に入れて組み込みます。

これを入れると、軸の偏芯を多少補ってくれます。

カプラーをいれずに直結すると、不具合が起きやすくなります。

カプラーとバーニアの間の延長軸は、

市販されている6mmφのアルミ丸棒を、適当な長さに切断して利用します。

カプラーはいろいろな形があります。

寸法が許せば、S字型の構造の物が柔軟性があってよいでしょう。

4)配線

部品をシャーシに取り付けてから、配線を始めます。

昔 JIS規格で使用する場所ごとに、ビニール線やエンパイア・チューブの色分けが決められていました。

しかし、これを守って作ったラジオは殆ど見かけません。そんなわけで、自分の好みで決めてよいでしょう。

筆者は、B電圧の加わる部分は、赤や橙を、ヒーターには青、アースは黒を良く使います。

感電の恐れのある部分は、危険表示の意味もあって、赤のような目立つ色にしています。

順序として、まずアース母線を張ります。次にヒーターの配線をします。

特にヒーター配線は、大きな電流が流れます。それに耐えられる太さの電線を選びます。

今回は標準的な方法で配線しましたが、普段はヒーターは片線をアース共通とし、6.3V側のみビニール線で配線しています。

なお、高周波部分のソケットのセンターピンのアースは、忘れないようにしましょう。

①発振コイルの組み込み

アサヒ通信製の5球スーパーコイルと、組になっている発振コイルは、10mm角のTR用IFTのケース入りです。

このままでは組み込めません。

ラグ端子にケースを半田付けして、シャーシに組み込むことにしました。

事前に、パデイング・コンデンサーやリード線を、半田付けしておく必要があります。

コイルに同梱されている資料に、容量の指定はありませんが、330PFを使います。

最終的に組み込んだ様子です。

写真 右側のソケットは6BE6用です。

発振コイルのコアが調整できる位置や、方向に取り付けてください。

②平滑用の抵抗の取り付け方

最近の抵抗は、小型化されてるので、昔の大型の物に比べ、放熱面積が狭く、高熱になります。

ラグ端子に取り付けてください。

合理的と思って、ブロックケミコンの端子を利用すると、熱でケミコンを暖めます。

今回は、3KΩ 3Wの抵抗の手持ちが無かったので、2W 1.5KΩの抵抗2本を直列に接続して利用しています。

これで4W 3KΩ相当になります。抵抗値やW数不足の時に、応用してください。

出力トランスの二次側に、回路図に無い100Ωの抵抗が入れてありますが、これはスピーカーとの接続が外れた時、無負荷にならぬように配慮した為です。

これを入れると出力は損をしますが、微々たる値です。

③ラグ端子利用上の注意事項

ラグ端子で、B電圧が加わる端子とG回路のような、ハイ・インピーダンス回路が隣接する場合、写真のように中間の端子をアースします。

べーク板は長い間に絶縁不良になることがあり、グリッド回路にB電圧の一部が回り込むことがあります。

中間をアースしておくと、これを防止できます。

5)組み立て後の確認と動作試験

全ての配線が終わったら、間違いが無いか再度確認してください。

配線の間違は、必ずあると思って、見直す態度が肝心です。

再確認が済めば、整流管のみ抜いた状態で通電し、ヒーターが正常に点灯しているか確認します。

ここまで大丈夫であれば、整流管を挿して通電します。この時、煙や臭いにも充分注意してください。

怪しいと思ったら、即 通電中止です。

スピーカーの配線を忘れやすいので、注意しましょう。

音がでれば完成ですが、経験上そう簡単にはいきません。

正常に動作するまで、原因を追究してください。

不具合が残る場合、各部分の電圧を測定して、下記の例と比較してみると、部品不良や間違った配線の発見に役立ちます。

カラーコード部品は、違う値の物を組み込むことがあります。抵抗値も測定してみるのも一つの方法です。

B電圧は強力な放送を受信している時と、そうでない場合では、電圧が違います。

これは、受信することで、AVCが働き、B電流が減少するためです。

ローカル局受信時の電圧は、調整済みの場合です。

組み立て直後の場合は、無信号時の電圧に近いと考えてよいでしょう。

| 測定場所 | 無信号時の電圧 | ローカル局受信時の電圧 | 参考 |

| 5M-K9のプレート電圧(AC) | 227V | 228V | トランスの表示値より低いです、この方が好都合。 |

| 5M-K9のカソード電圧 | 242V | 247V | AC入力電圧より、多少高い直流電圧が出る。 |

| 平滑回路220Ωの出力側 | 233V | 238V | |

| 平滑回路3KΩの出力 | 175V | 195V | |

| 6AR5のプレート電圧 | 227V | 232V | P電圧が0Vの場合、G2のみに電圧が加わると、出力管が劣化。 |

| 6AR5のG2電圧 | 175V | 195V | =B電圧 |

| 6AR5のカソード電圧 | 10.6V | 12V | |

| 6AV6のプレート電圧 | 80V | 85V | テスターで測定する時クリック音がする、音が出ない時は低周波段の不良。 |

| 6AV6デカップリング回路出力側 | 158V | 175V | |

| 6BD6のプレート電圧 | 175V | 195V | ≒B電圧 |

| 6BD6のスクリーングリッド電圧 | 90V | 98V | |

| 6BD6のカソード電圧 | 3.2V | 0.8V | |

| 6BE6のプレート電圧 | 175V | 195V | ≒B電圧 |

| 6BE6のスクリーングリッド電圧 | 90V | 98V |

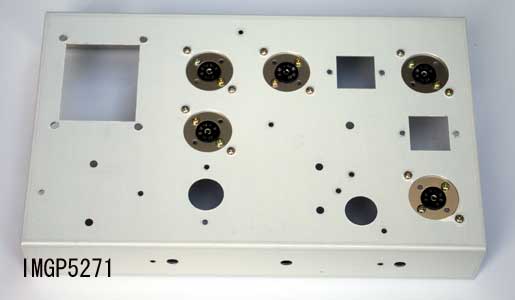

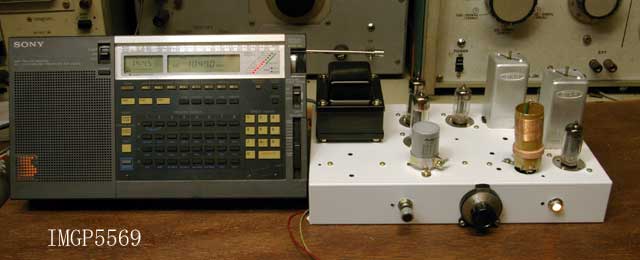

完成し 通電試験中の5球スーパー。

| IFT スターA4 B4について この製品は、高感度のスーパーが出来ることをコイルメーカーが競い合っていた、比較的初期の製品のようです。 元々6D6用に作られているので、gmの高い6BA6に使用すると発振しました。 その為、IF増幅管は急遽6BD6に変更しました。これで正常に動作するようになりました。 同じ型名で長期間製造されていたので、構造が異なる物が有ります。 これは改良されている可能性はありますが、IFTによっては発振することがあると、記憶しておいた方が良いでしょう。 |

6)調整方法

標準的な調整方法は8章に記載してありますので、参考にしてください。

ここでは、周波数直読ラジオを使った変わった”5球スーパーの調整方法”を紹介します。

この方法は、慣れると簡単ですが、手順が多少煩雑ですから、経験を積んでから試してみると良いでしょう。

まず、受信周波数が直読できるラジオを準備します。

ピークの確認方法は、IF増幅管のカソード電圧を、テスターで測定しながら行うのが、簡単で便利です。

AVC電圧が高くなると、IF増幅管のカソード電流が減少する原理を応用した方法で、電圧が最も低い時がピーク(同調した時)です。

①IFTの調整

局発の周波数は、常に受信周波数+455KHzを発振しています。

なお局発の信号は、キャリアー(搬送波)だけですから、信号は強いが、受信しても無音です。

判別はSメーターの振れか、受信した時、雑音が消える現象を利用して確認します。

最初は戸惑いますが、慣れると簡単です。

*IFTの同調周波数を揃える。

まず、ローカル局を受信します。IFTのネジを調整して、ピークを確認しながら調整します。

この時点では、コイルを全て455KHz付近の”ある周波数”に揃えた段階です。

これで、ある程度感度がよくなったはずです。

ネジは無闇に回すと、元に戻せなくなります。戻せる範囲に限定してください。

出来るだけ、アンテナは短くして、AVC電圧が高くならないようにした方が、判りやすいです。

*IFTを455KHzに追い込んでゆく。

ローカル局の周波数を、例えば594KHzとします。

直読ラジオの受信周波数を、1049KHz(=594+455KHz)に設定します。

この時、Sメーターが強く振れる(S表示LEDが沢山点灯する)と、IFTは455KHzにほぼ合っていると考えます。

もしSメーターが振れなければ、1049KHz付近の電波を捜してみます。付近に必ず強く振れるところがあります。

例えば、1064KHzで局発信号が受信できれば、IFTは15KHzずれた470KHzに同調していることになります。

再度、直読ラジオの受信周波数を1049KHzに戻します。

5球スーパーでは、ローカル局(594)が受信でき、直読ラジオでは、1049KHzの局発信号が受信できるよう、IFTと局発コイルを相互に調整して、追い込んでゆきます。

これで、IFTが455KHzに調整できたことになります。

なおローカル局の周波数が612KHzの場合は、1067KHz(=612KHz+455KHz)というように換算して応用します。

②受信周波数範囲の調整

530~1605KHzを受信する為に、局発は985~2060KHzの範囲を、可変できなければいけません。

直読ラジオを隣において受信してみると、カバー範囲が容易に判明します。

多少の余裕を見込んで、970~2135KHzでキャリアーが確認できれば良いでしょう。

バリコンの容量最大の部分で、970KHzを発振するように発振コイルのコアを調整します。

バリコンの羽根が抜けきった位置で、2135KHzを発振するようにトリマを調整します。

なお使用した部品や配線方法で、受信範囲が狭くなることは原理的にあります。

この場合は、地域の放送が全て受信できる範囲に、割り切ることも大事です。

③トラッキング調整

周波数の低い方は、コイルを調整。高い方はトリマで調整します。

地域の放送局で一番低い方でコイルを、高い方でトリマを調整すればよいでしょう。

ちなみに首都圏では、JOAK(594KHz)とJORF(1422)を利用すると便利です。

コイルの巻数が不足した時は、コアの破片を中に入れる。多すぎる時は、巻数をほどくなど、カットアンドトライで調整します。

とは言うものの、ソレノイドコイルの調整は面倒です。

感度がある程度有れば、低い方の調整は、省略しても良いでしょう。

高い電圧を扱います、感電には充分注意してください。