この時代の日本製スーパーは非常に珍しい。

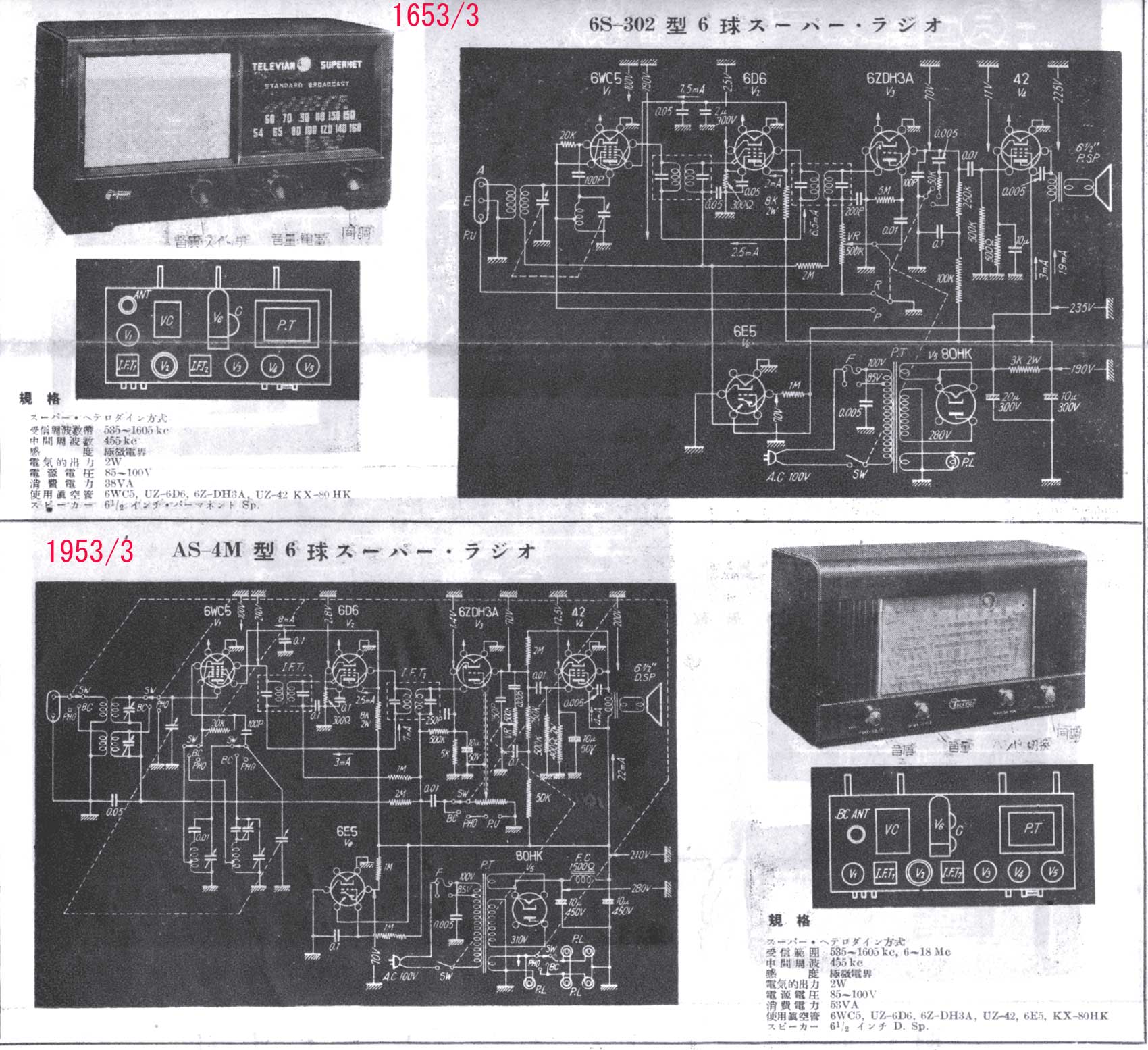

昭和初期に販売されたテレビアン 山中電機のスーパー

この時代の日本製スーパーは非常に珍しい。

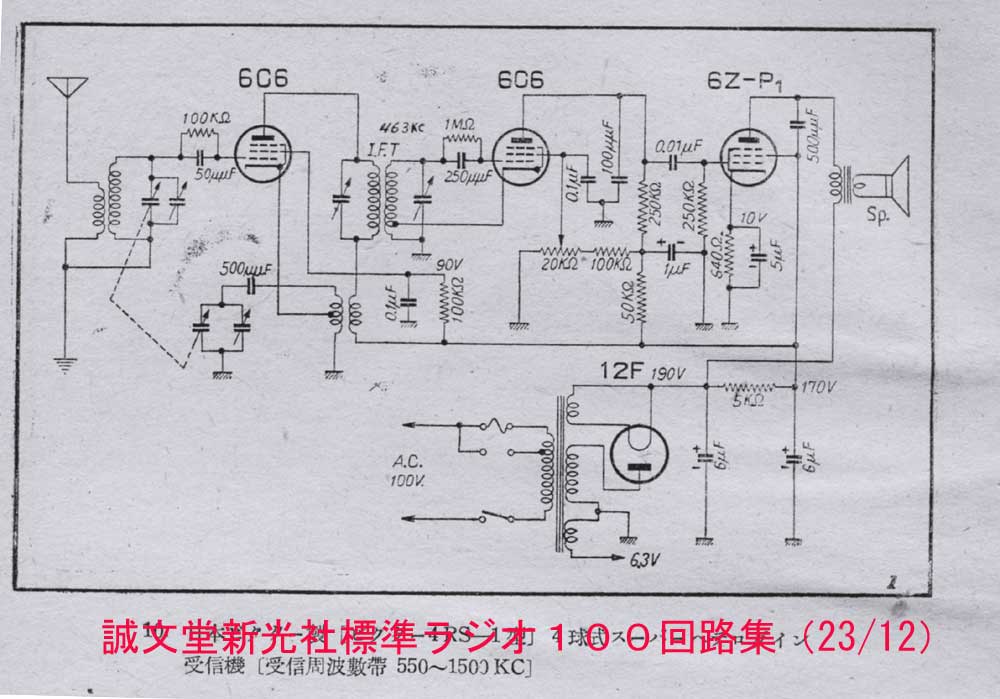

終戦後に一時流行したありあわせの真空管を使ったスーパー

名前はスーパーでも高1より感度が悪かった可能性があります、骨董市で同じ言うな物を偶然1台買ったことがあります。

高1を改造した物は時々見かけますが、一流メーカーの製品としては珍品の部類。

仇花に終わりました。

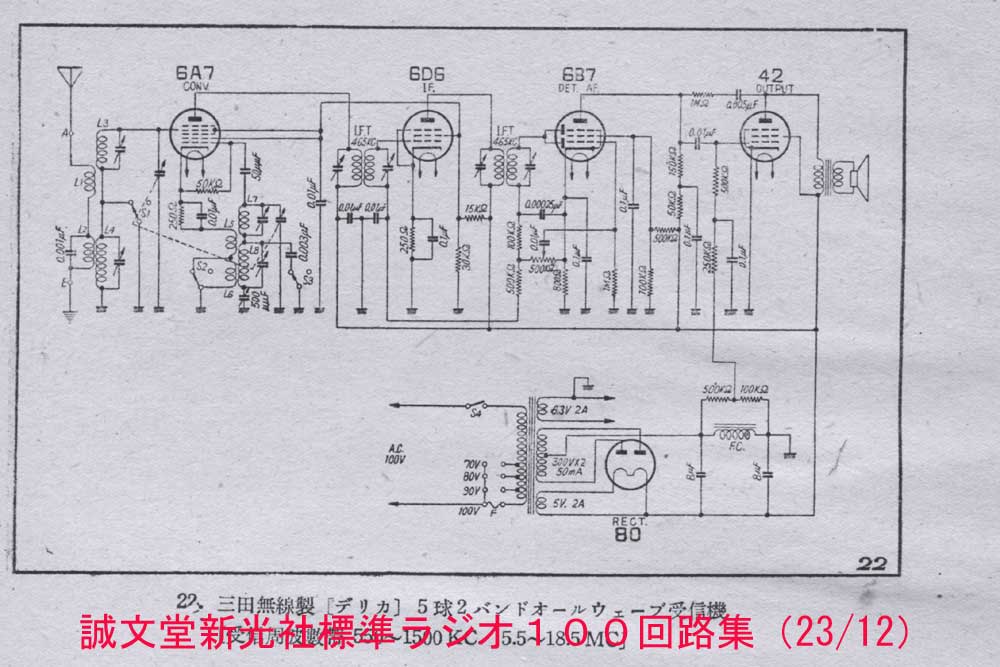

三田無線の2バンドスーパー

戦前からスーパーの製造経験あり、終戦直後といえども本格的です。

回路は標準的ですが、スピーカーのフィールドコイルがB電源のマイナス側に入れられています。

最近は殆ど見かけませんが、当時は比較的使われた方法です。

フィールドコイルに発生するマイナス電圧を、100Kと500KΩの抵抗で分割して出力管のバイアスに利用しています。

これは半固定バイアスと呼ばれる方法です。

B電圧の利用効率がよい、カソードのパスコンが不要など当時としてメリットがありました。

ただ抵抗が断線した時、出力管が過負荷になるなどの副作用もあります。

このような半固定バイアスの回路は戦前の4ペン(高1)ラジオにもよく見かけます。

動作の原理を理解しておくと良いでしょう。

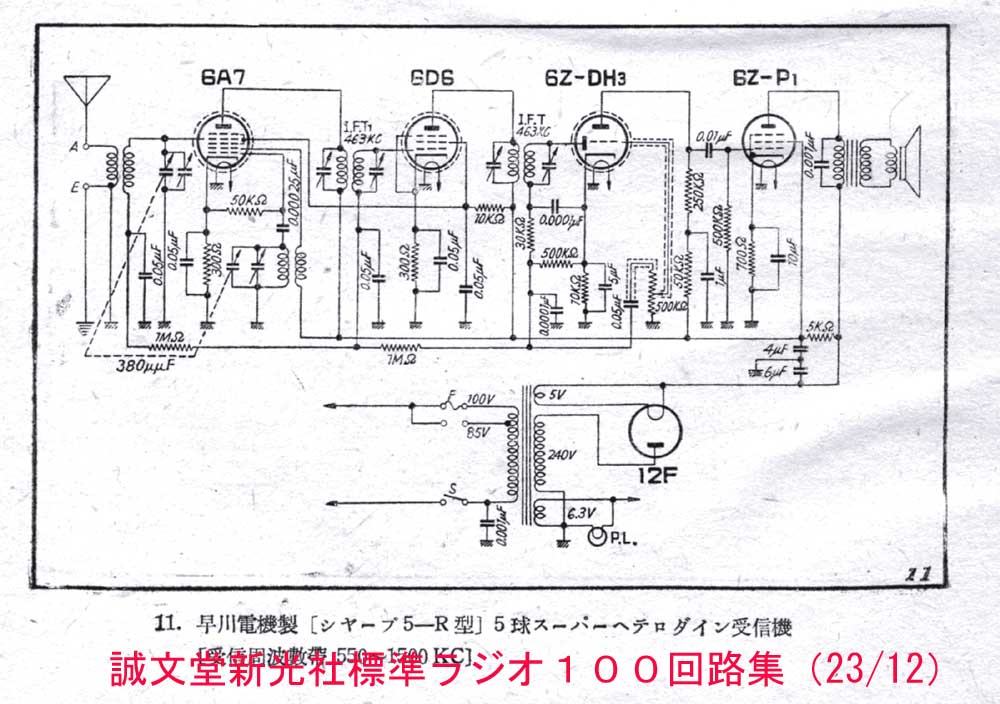

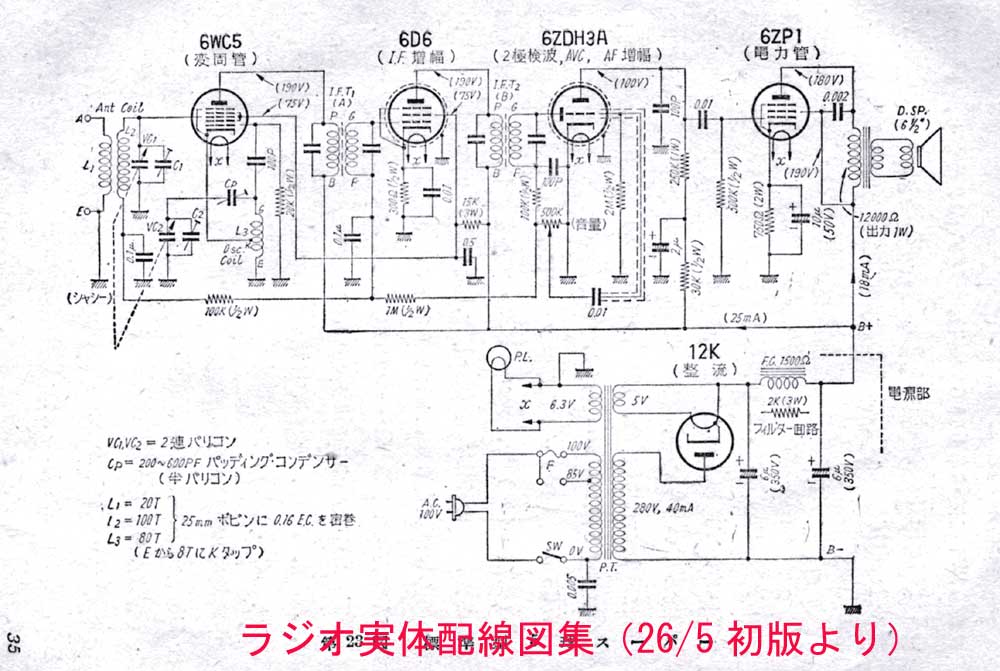

昭和20年代初めに市販されていたシャープ製ラジオの回路。

23年に6W-C5や6Z-DH3が販売されています、6Z-DH3Aは同じく23年発売ですが、6Z-DH3より少し遅れています。

このラジオはスーパー用真空管開発過渡期の製品といえます。

なお6Z-DH3AはNECが最初に発売し、マツダも追随したそうです。

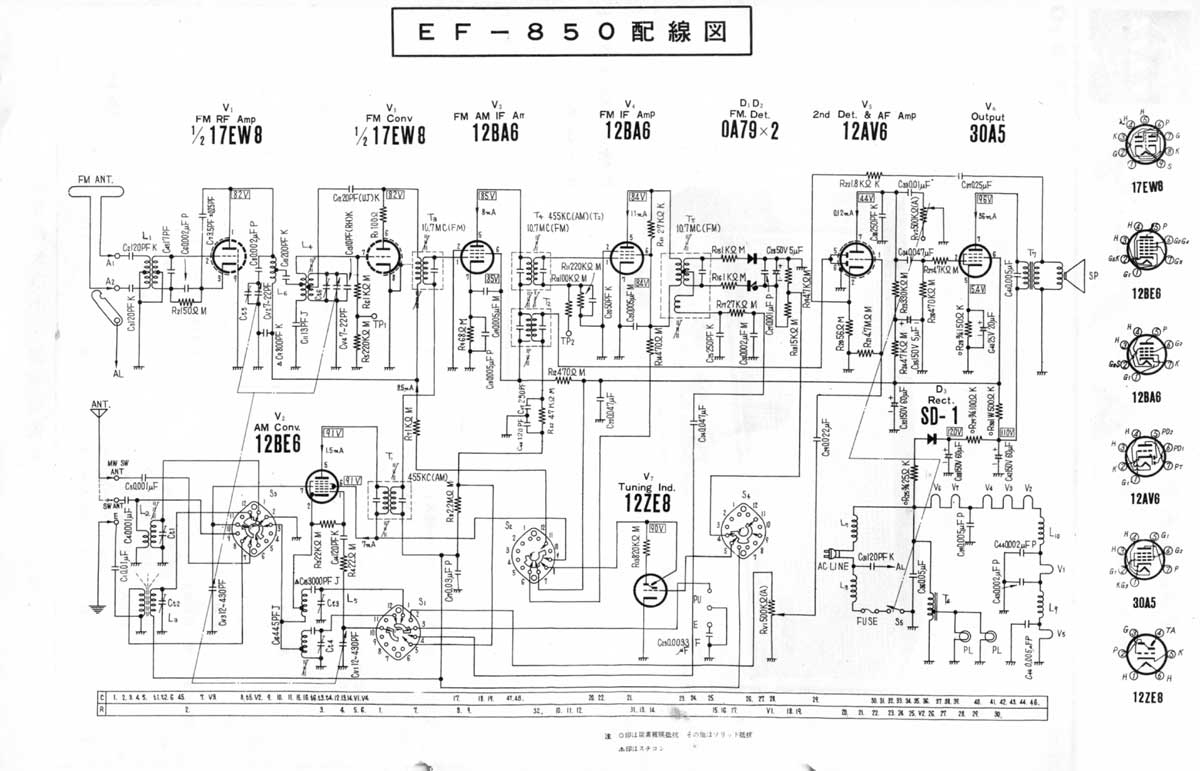

民間放送が開局した時代の標準的な5球スーパーの回路図。

回路も教科書的で、原理を勉強するには非常に良いと思われます。

初歩のラジオと無線と実験の共同編集で、ラジオ実体配線図集 スーパーと電蓄の巻より

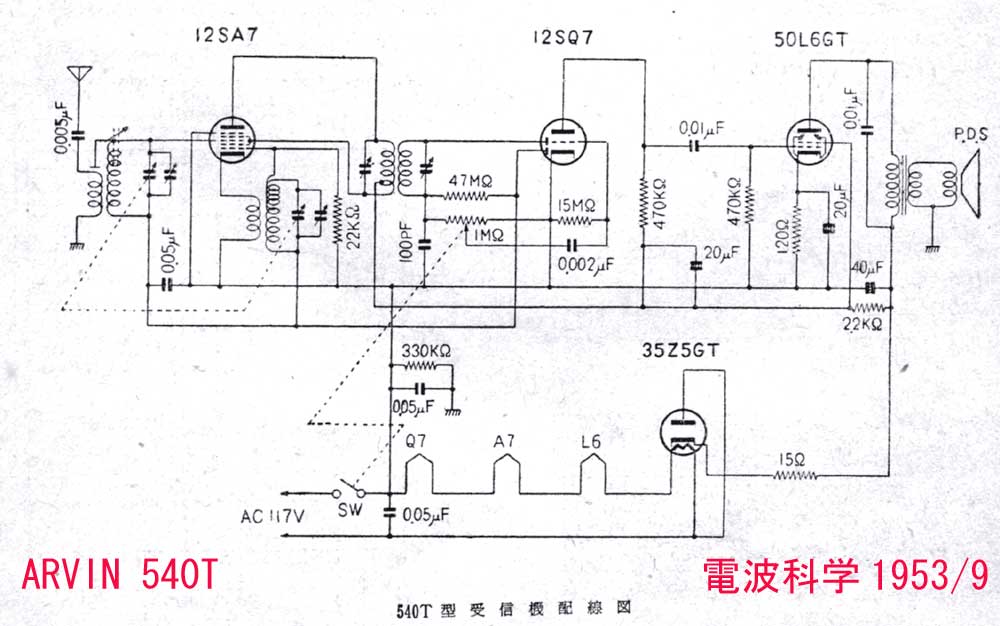

アメリカ製 ARVIN 540T型

子供のプレゼント用のラジオといわれる。

アメリカではおもちゃに近いラジオなのでしょう、ただ感度は馬鹿に出来ません。

IF増幅がありませんが、IFTの1次側にタップがあり、これで12SA7に再生をかけ、感度不足を補っています。

金属ケースに入れられているので、フローティング・アース方式です。

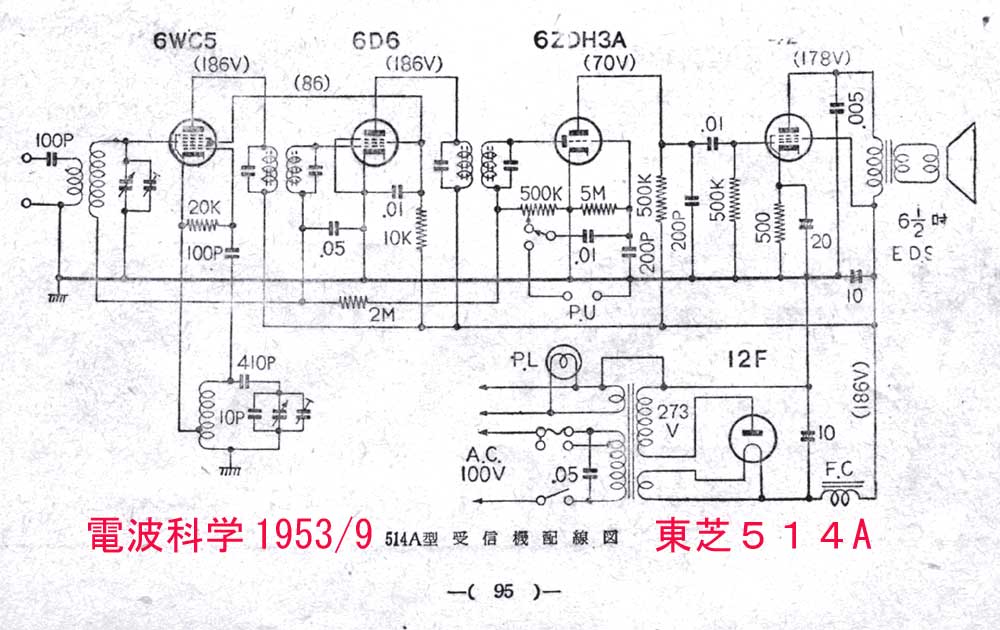

東芝 514A

6W-C5 6D6 6Z-DH3A 42 12F

このラジオは、ここまで省略するのかと思われるほど部品が節約されています。

どこまで省いても大丈夫かという例として取り上げました。

回路で、特に目立つのが、中間集波増幅管6D6のカソードバイアス回路の省略です。

6D5のバイアスはAVCによる電圧のみです。

原理的に利得が落ちますが、実用的には問題ないと割り切ったのでしょう。

PU端子の切替もついているだけで、実際使うと、レコード演奏にラジオが混信します。

アンテナを外す、同調をずらすなどの工夫が必要です。

514Aそのものには、フィールド型のスピーカーが使われています。

パーマネントスピーカーを使った513A型も、ほぼ同じ回路が使われています。

42 12Fの組み合わせは、アンバランスに見えますが、B電圧を下げ、消費電流を少なくして有ります。

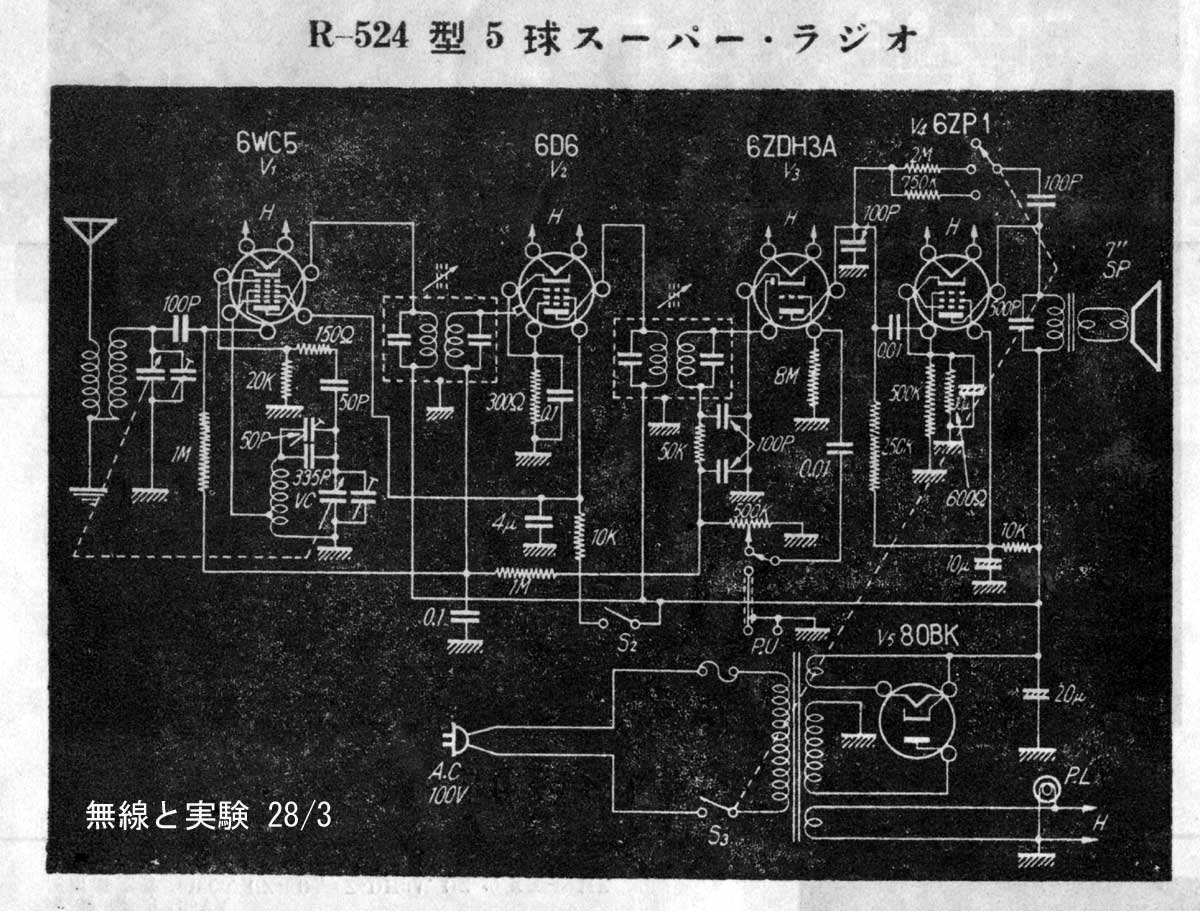

日本コロムビア製 R-524型

標準的な回路図

特にPU入力は入力を切り替えるだけでなく、PUに切り替えた時6W-C5と6D6への10KΩを切断し、ラジオの混入を防ぐ仕組みがしてある。

これは2回路2接点のスイッチつきVRを使っている。

現在ではこのようなスイッチ付VRは入手できないのが悩ましいところ。

日本コロムビア GT ST混合のスーパー

アメリカではmT GT メタル管と混合使用したものは多いが、日本のメーカーでこのように混合使用は非常に珍しい。

コロンビアとビクターの両社に存在するのは、ある意味で面白い。

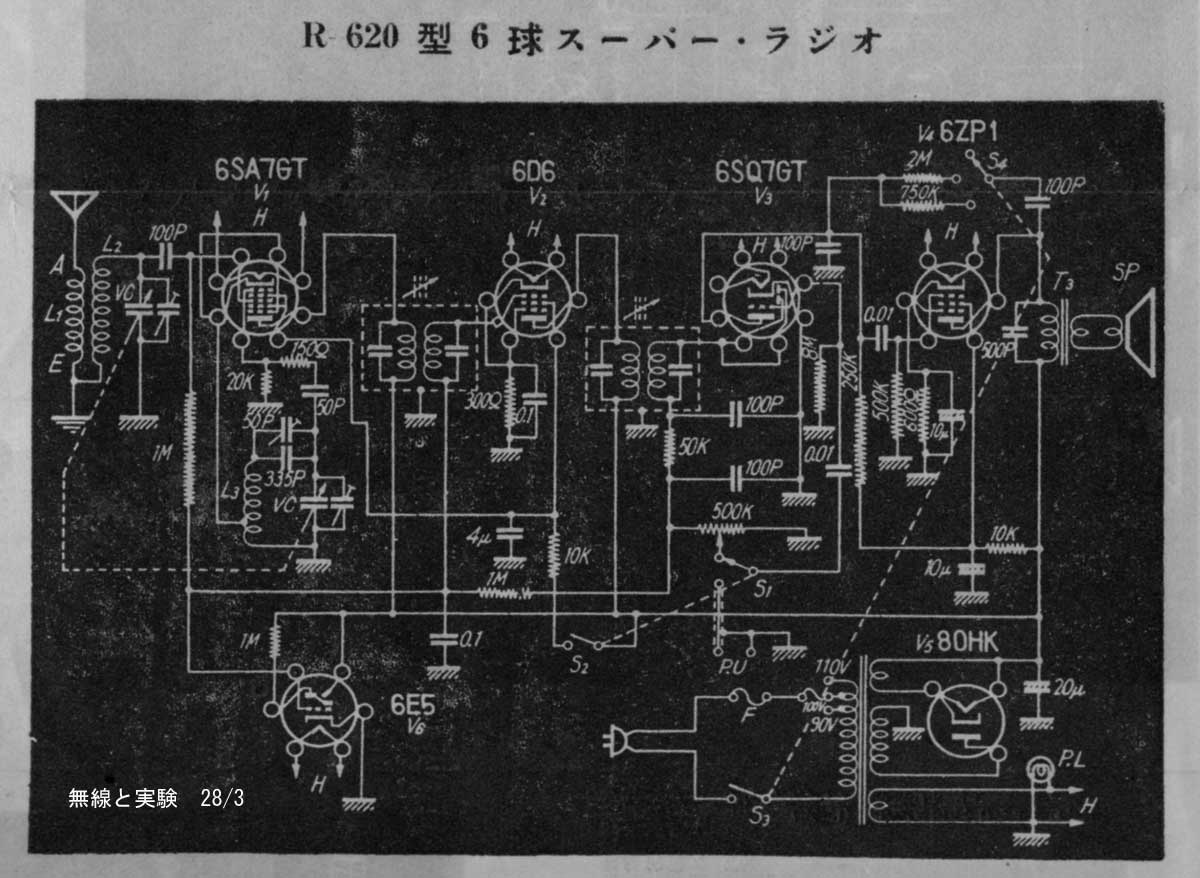

テレビアンで有名な山中電機製のスーパー

PUの切替回路が珍しい、PUに切り替えると発振回路のカソードタップがアースされる仕組み。

発振を止めると、6W-C5の電流が多少増加する恐れがあるが、普通の切替式スイッチ付VRが使えるのが魅力。

回路をまねて応用する時は配線の引き回しで、他の動作に悪影響が無いことを確認する必要がある。

電源トランスのB巻線の電圧が280Vと表示されているが、誤植の可能性が高い、B電圧から推定して230Vくらいか。

AS-4M型はST管ラジオとしては珍しい2バンドタイプ。

当時はラジオ短波(現在のラジオ日経)の開局前で、6~18mcが受信範囲の物が標準的。

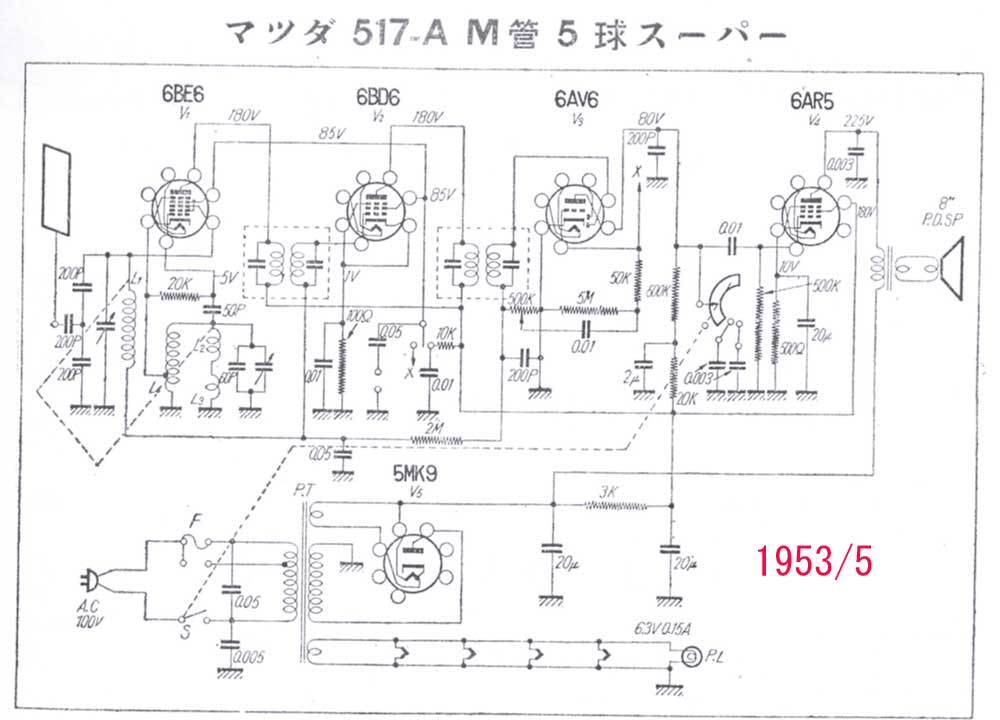

マツダのmT管スーパー 517A型

ミュー同調を使ったスーパーで、日本の家庭用ラジオとしては非常に珍しい。

PU端子の切替も特殊スイッチ付のVRが必要、なお回路図には誤植があります、このままでは不具合です。

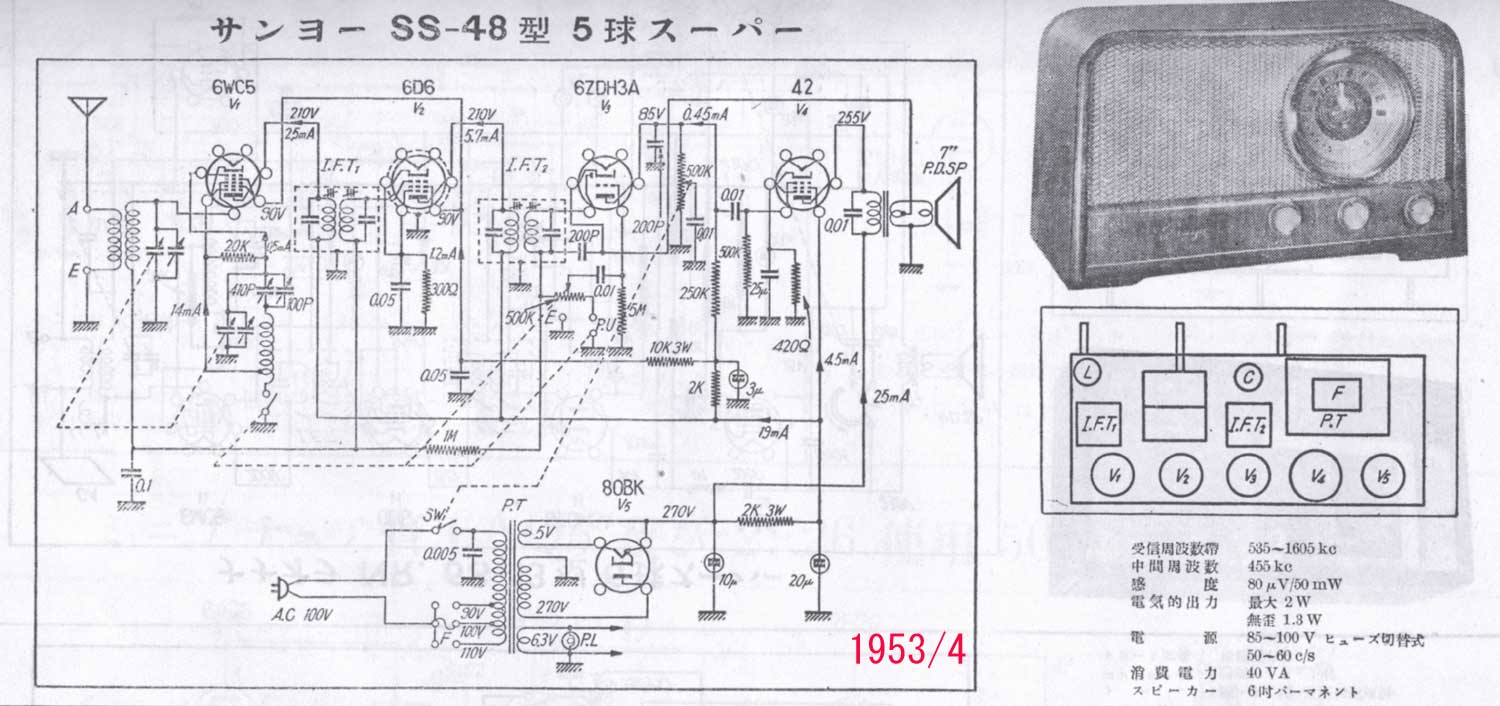

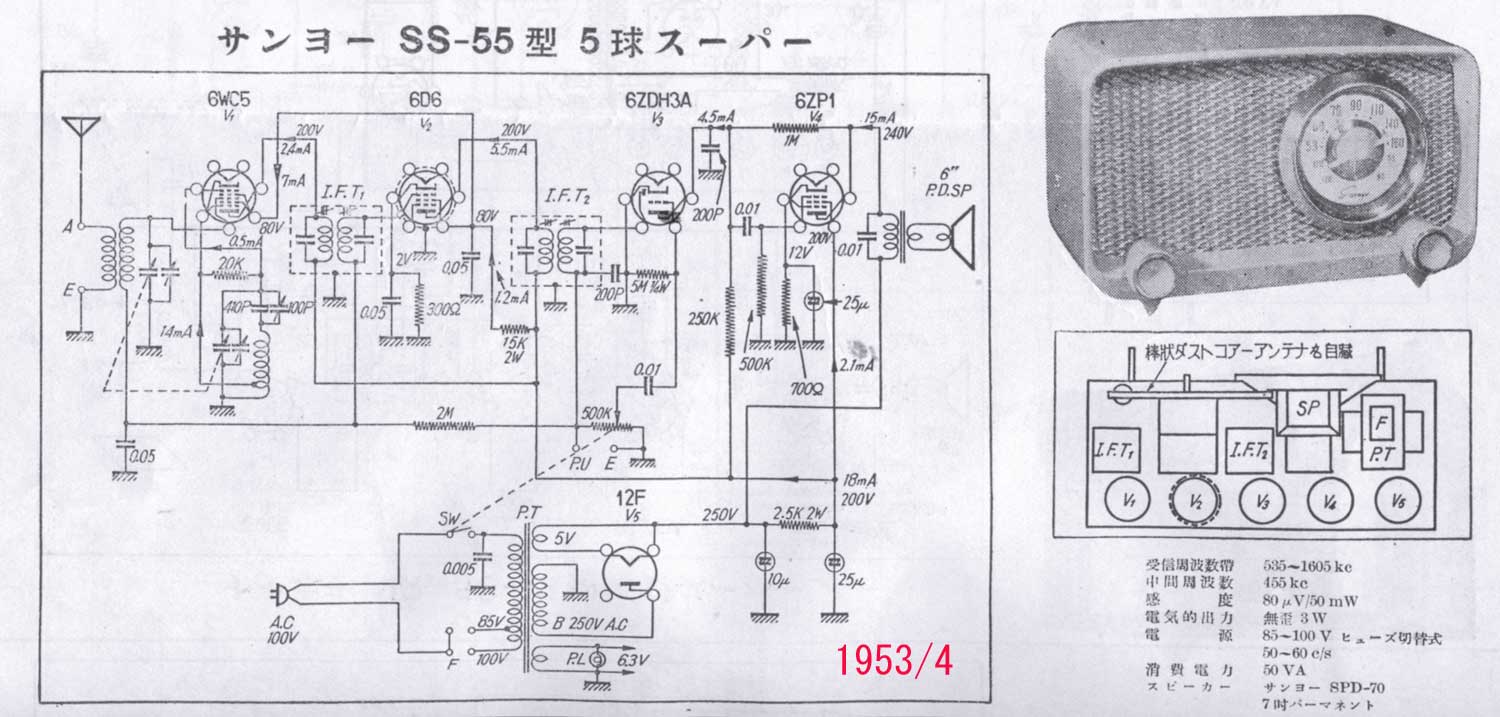

サンヨーのラジオ

ごく標準的な回路構成です、電圧 電流も回路図に記載されているので、参考にするには良いでしょう。

V1 V2 G2電流の値が1.2mAと読めるが、これは6D6 G2回路のみの電流値です。

PU切替もよく出来ていますが2回路双投のスイッチつきVRが必要で、現在では入手が難しい。

サンヨー SS-55

普及価格のラジオ、PU接続回路も簡略化されている。

V1 V2 G2電流の値が1.2mAと読めるが、これは6D6 G2回路のみの電流値です。

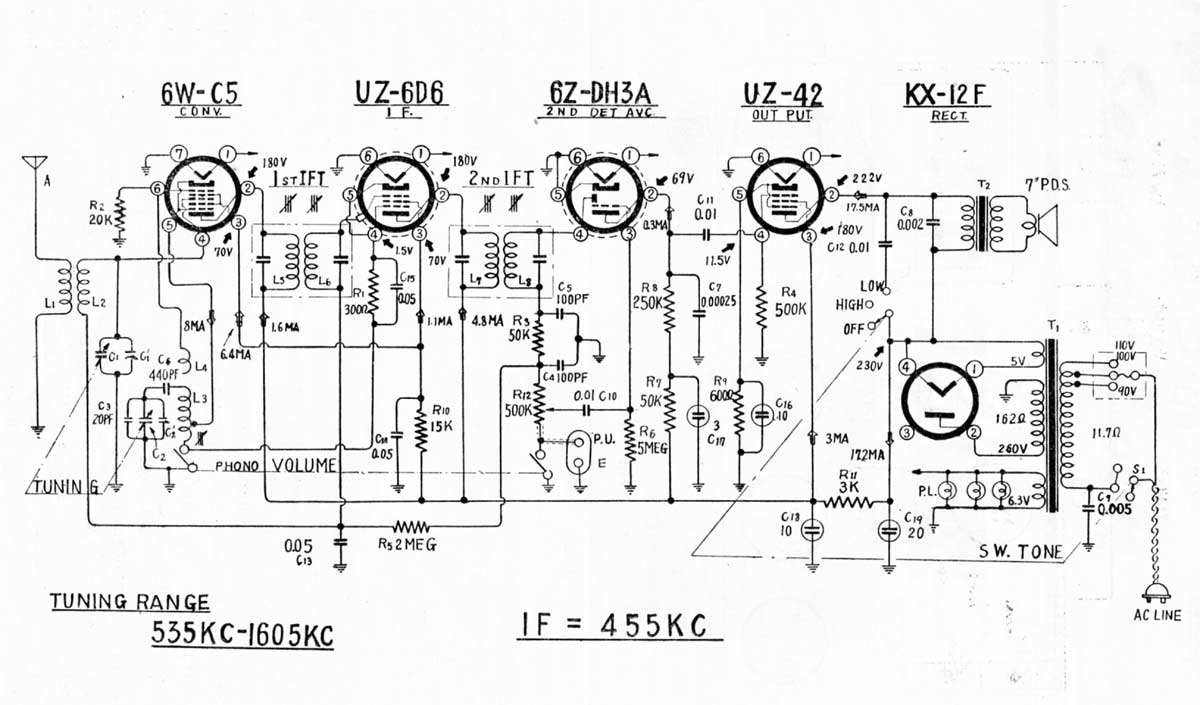

シャープ・サービス・ブックより

シャープの高周波増幅付7球スーパーで当時の高級品です。

電界強度の弱い地域向けに作られたのでしょう。

フィードバックをかけて、音質完全をしています。

発振コイルとコンバーター管発振グリッド(G1)との結合はコンデンサーでは無く、L6と表示した巻き線を使っています。

これはコンデンサーを省いて、安く作るための工夫です。

③PUとラジオの切替は2回路双投スイッチ付のVRが使われています、PUに切替時発振回路を停止させ、ラジオの混入を防ぎます。

AR-330 5R-730の場合、IF回路もOFFにしていましたが、この機種の場合その回路は有りません。

高周波増幅がついていて、6D6×2 6W-C5の3本構成のため、6WーC5をOFFにしてもG2の電圧が異常に上昇しない為と推定されます。

定価 18,000円(昭和28年発売)

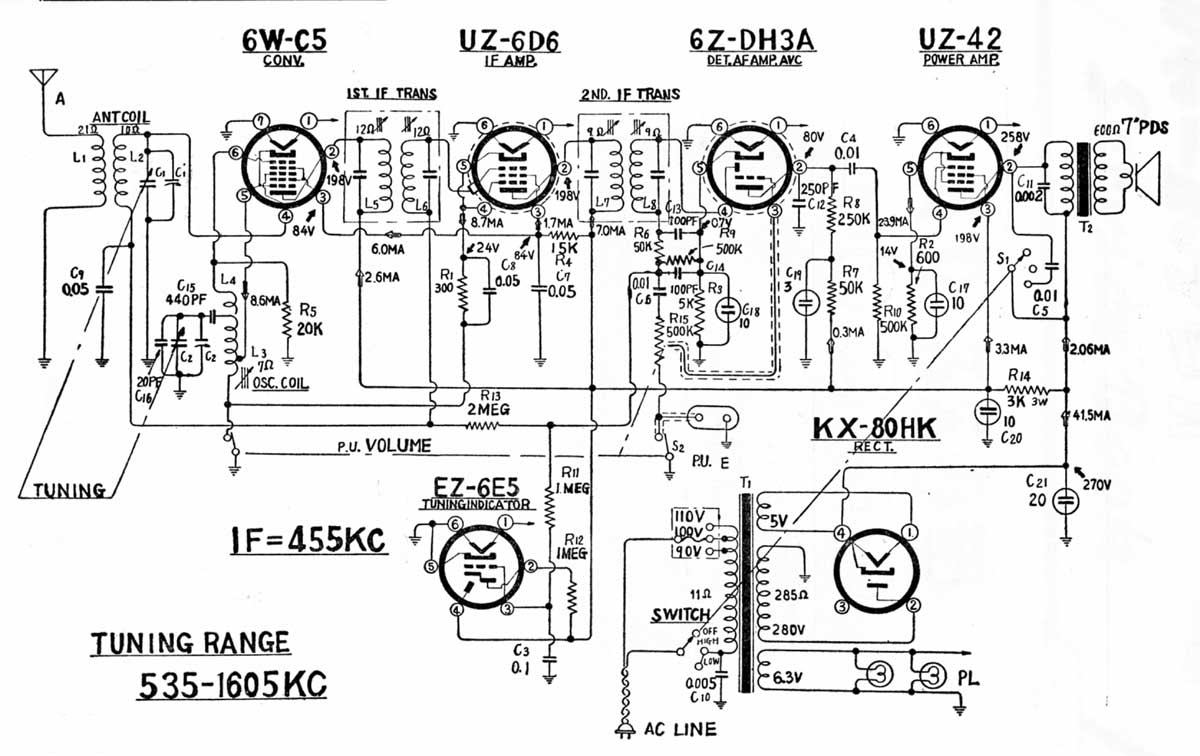

シャープ・サービス・ブックより

高級機種です、電気的出力はRS-350と同じ2W。

発振コイルとコンバーター管発振グリッド(G1)との結合はコンデンサーでは無く、L4と表示した巻き線を使っています。

これはコンデンサーを省いて、安く作るための工夫です。

③PUとラジオの切替は2回路双投スイッチ付のVRが使われています、PUに切替時発振回路を停止させ、

さらにIF回路をOFFにすることにより、ラジオの混入を防ぎます。

定価15,900円

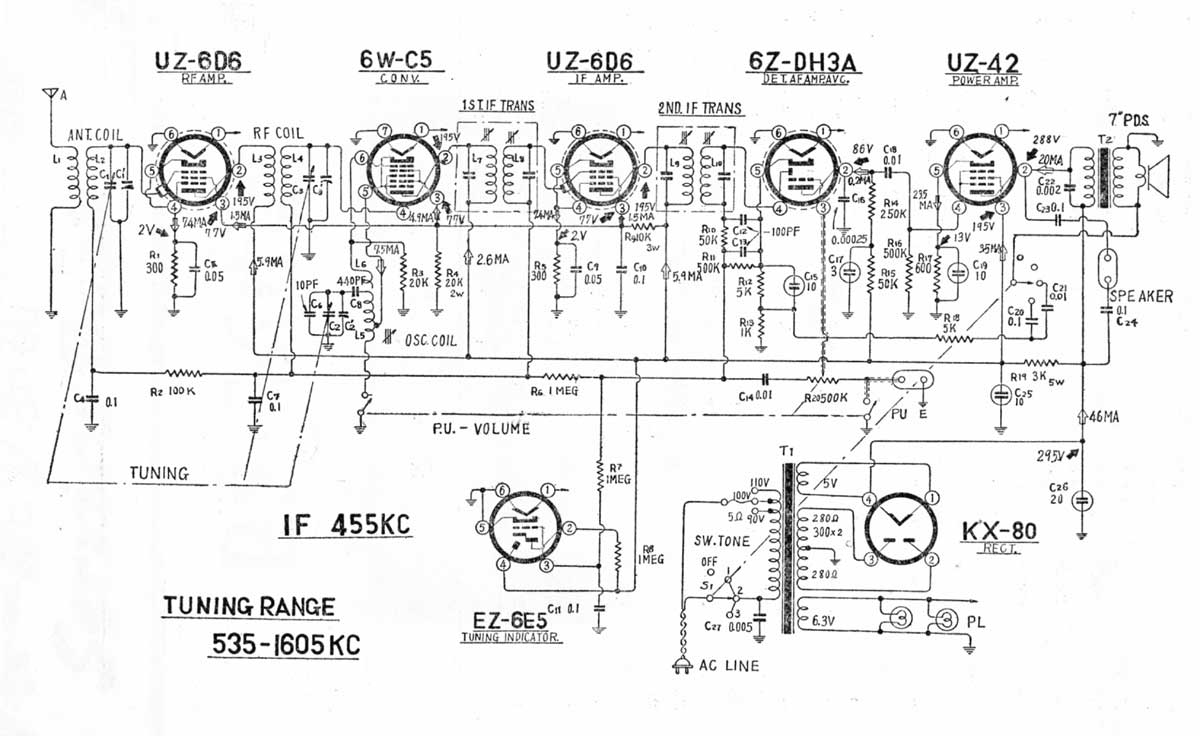

シャープ・サービス・ブックより

標準型スーパーと広告しているが、実際は普及型。

それまでは6Z-P1出力だった物を42出力に変更、その為1.2Wの出力。

定価12,700円。

①12Fの最大整流電流は定格では40mA、出力管42では荷が重いが、G2電圧を下げてB電流を下げる工夫がしてあります。

同じ回路を使う場合は要注意。

②発振コイルとコンバーター管発振グリッド(G1)との結合はコンデンサーでは無く、L4と表示した巻き線を使っています。

これはコンデンサーを省いて、安く作るための工夫です。

③PUとラジオの切替は2回路双投スイッチ付のVRが使われています、PUに切替時発振回路を停止させ、

さらにIF回路をOFFにすることにより、ラジオの混入を防ぎます。

ナショナル・サービス・データより