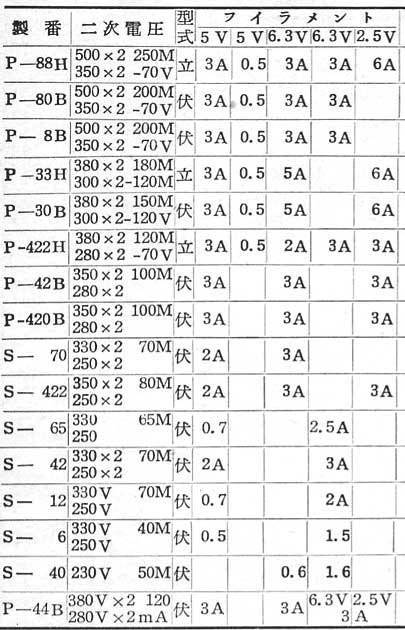

�S-�P�@�^���

�^��ǃ��W�I�����킯�ł����瓖�R�K�v�ł��B

���D�݂ɍ��킹�ǂ̂悤�Ȑ^��ǂ��g�������߂܂��B

��\�I�ȑg�ݍ��킹�͉��L�̂Ƃ���ł����A�����ɋL�ڂ����^��ǂɌ���K�v�͑S������܂���B

ST�ǁ@�@�UW-C5�@�U�c�U�@�U�y�|�c�g�R�`�@�S�Q�@�W�OBK�@

GT�ǁ@�@�USA7GT�@�USK7GT�@�USQ7GT�@�UF6GT�@�TY3GT

��T�� �@�U�a�d�U�@�U�a�`�U�@�U�`�u�U�@�U�`�q�T�@�T�l�[�j�X�@

�@�@�@�@�@�P�Q�a�d�U�@�P�Q�a�`�U�@�P�Q�`�u�U�@�R�O�`�T�@�R�T�v�S

�\�P�b�g��z����ύX���邾���ŁA����Ɏg�p�ł���^��ǂ͖����ɂ���܂��B

�^��ǂ̖��O��\�ɋL�ڂ��܂���������ȊO�ɂ���R����܂��B

���{�œ���݂̖����^��ǂ͈ӊO�ƈ����ł��A��T���̊y���݂�����܂��A�^��NjK�i�\�Ȃǂő{���Ă݂Ă��������B

�Ȃ�GT�ǂƌ݊����̂��郁�^���ǂ�G�ǁi�_���}�j�͕\�ւ̋L�ڂ��ȗ����Ă��܂��B

���̑����N�^���ǂł��قړ����K�i�̐^��ǂ�����܂��A�����͔̂�r�I�������ł����A�\�P�b�g�������ȂƂ��낪��_�ł��B

| ���g���ϊ� | ���Ԏ��g���� | ���g�{����g���� | �d�͑��� | ���� | �}�W�b�N�A�C | |

| �g�����X�� | �UW-C5 �USA7-GT �U�r�`�V �UB�d�U �T�V�T�O�i�UB�d�U�j |

�U�c�U �USK7-GT �UBD6 �UB�`�U �T�V�S�X�i�UB�`�U�j �V�W �UU�V-G |

�UZ-DH3A �USQ7-GT �UA�u�U �U�`�s�U |

�S�Q �S�P �UZ-P1 �UF�U-GT �UK�U-GT �U�f�U-�f �U�u�U-GT �UA�q�T �U�`�p�T �U�O�O�T�i�UAQ5�j �U�`�j�U �UM-P17 �U�l-�o�P�W �U�l-�o�Q�O |

�P�Q�e �P�Q�e�j �W�OBK �W�OHK �P�Q�j �W�O �W�OK �T�x�R-�f�s �U�w�T-�f�s �PV �U�b�`�S �T�q�|�j�P�U �T�l�|�j�X �U�w�S �TZ�S-GT �T�f�|�j�R �T�u�S�|�f 6106�i5Y3�T�M�j |

�U�d�T �U�t�T�^�U�f�T �U�y�|�d�P �U�d�T�l �U�l�|�d�T �U�c�`�T �U�q�|�d�P�R |

| �g�����X���X | �P�QSA7-GT �P�Q�r�`�V �P�Q�a�d�U |

�P�QSK7G-T �P�Q�r�f�V-�f�s �P�Q�a�`�U �P�Q�a�c�U |

�P�Q�r�p�V-�f�s �P�Q�`�u�U �P�Q�`�s�U |

�R�TL6-GT �R�O�`�T �R�TEH5 �R�T�b�T �R�TM-P14 �R�TB�T �T�OC�T |

�R�T�y�T-GT �R�T�v�S �Q�TM-K�P�T �P�X�`�R �T�O�c�b�S |

�U�l�|�d�P�O �P�Q�y�|�d�W |

| �d�r�� | �P�q�T �P�q�T�r�e �P�`�a�U |

�PT4 �P�s�S�r�e �P�k�S �P�t�S �P�`�i�S |

�P�r�T �P�r�T�r�e �P�t�T �P�`�g�T |

�R�r�S �P�r�S �R�p�S �R�u�S �R�r�S�r�e �R�x�S |

�P�g�R �P�m�R |

|

| �P�`�U �P�b�U �P�c�V�f |

�R�S �P�c�TG |

�P�g�U�f | �P�e�S �P�e�TG �R�R |

���[�J�[�����W�I���݂�Ɠ��{�ł�ST�@GT�̍��ݎg�p�A�A�����J�ł͂�T�@GT�@���^���Ǔ��̍��ݎg�p�̂��̂�����܂��B

�^��ǂ̋K�i���傫����`�͈Ⴂ�܂����A�K�i�ł͗ǂ�����������R����܂��B

�莝���̐^��ǂ���肵�₷���^��ǂ�I��ŃX�[�p�[��g�ݗ��Ă�Ɨǂ��ł��傤�B

�^��ǂ̎�ނ͖����ɂ���悤�Ɏv���܂����A���W�I�Ɏg���Ă�����̂́A�r�s�@GT�@��T�ƌ`������Ă��d�C�I�K�i�͎����悤�ȕ��������ł��B

����̓��W�I���Y�̌p�����Ɛ^��ǂ̔��B�o�߂��l����Ɠ��R�̂��Ƃł��A���݂ɉe���������Ȃ��甭�W���Ă��܂����B

�܂��i�X�ǁiS�ǁj������A�قړ����K�i�ł���܌^�̂r�s�ǂ�����܂����B

���Ƀ��^���ǁiMT�ǁj������܂��A�Ⴆ�S�Q�̃��^���ǂ͂U�e�U�ł��A�������^���ǂ͗��z�̐^��ǂƂ܂Ō���ꂽ�̂ł������Y�ݔ�����ςł����B

�]���̐^��ǃ��[�J�ł͂U�e�U-�f�i����܌^�̃K���X�ǂŃI�N�^���x�[�X�j���J�����đR���܂����B

���̌�X�ɉ��ǂ��U�e�U-�f�s�Ɣ��W���܂����B

�����p�ɂ�GT�ǂ̕����l�C���������悤�ŁA���^���NJJ������GE�܂łf�s�ǂ����悤�ɂȂ�܂����B

��T�ǂ����鎞��GT�ǂ���̈ڍs���l���ĊJ�����ꂽ�̂ŁA�`��傫���͈Ⴂ�܂����A�d�C�I�K�i�͗ǂ��������ɂȂ�܂����B

�ڍׂȂ������͐������V���Д��s�́u�^��ǂV�O�N�̂���݁v���������������B

��T�ǎ���ɂȂ��āA�U�e�U�]�f�s�͂قړ����K�i�����q�[�^�[����d�͂̏��Ȃ��U�`�q�T�֑���܂��B

�Ȃ������ɂ͂U�`�q�T�͂S�Q�Ɨǂ����������̂S�P�̔��W�^�ł��i�S�P���U�j�U-GT���U�`�q�T�j�B

�U�y�|�o�P�͓��{�Ǝ��K�i�̋��ł����A���X�̓g�����X���X�p�̂P�Q�y�|�o�P�����c�ŁA�q�[�^�d�����U�D�R�u�ɂ������̂ł��B

�X�ɂP�Q�y�|�o�P�̊J�����ɂ����̂ڂ�ƁA�A�����J�̂U�f�U�|G������{�ɂ����\���������ł��B

�U�f�U�|G�̓q�[�^�[�U�D�R�u�@�O�D�P�TA�ŁA���̑��͂U�y�|�o�P�̋K�i�Ɨǂ����Ă��܂��B

�����@���{�̐^��Ǎޗ��ł͓����q�[�^�[�d�͂ł̓G�~�b�V�������o�����Ƃ�����ŁA�q�[�^�[�d�͂��������悤�ł��B

���肵��U�y�|�o�P���\�P�b�g����������U�f�U�|�f���g���܂��B

�U�y�|�o�P�͓��{�Ǝ��̐^��ǂŁA���ɕ��y�������ł����A���{�ł�������Ă��Ȃ������̂Ō��݂ł͍����ł��B

�A�����J���̂U�f�U�f�̓I�N�^���x�[�X�ł����A�d�C�I�K�i��O�`���قړ����ł��A����ɗ��p����Ɨǂ��ł��傤�B

��T�ǂł͂U�`�j�U���������܂��B

�U�`�j�U�͓��{�ł͐_�ˍH�Ƃ����Y���܂������A���ł����Ȃ������̂ŁA�����ɋ߂����݂ł��B

�A�����J�ł͂U�`�j�U��U�f�U�f�͑�ʂɍ��ꂽ�悤�ŁA��r�I�����ɍw���ł��܂��B

�PV�͌��X�����ԃ��W�I�̐����ǂƂ��č��ꂽ���̂ł��B

���ׂ̈U�D�R�u�q�[�^�[�ŁA�J�\�[�h�Ƃ͐≏����Ă��܂��B

�����o�͍ő�S�T���`�Ȃ̂łW�OBK���A�P�Q�e�ɋ߂��K�i�̐����ǂł��B

�a�d�������Ȃ��Ȃ�悤�ɐv����ƂT���X�[�p�[�̐����ǂƂ��Ė𗧂��܂��B

�U�v�|�b�T�@�U�c�U�@�U�y�|�c�g�R�`�@�U�f�U�f�@�PV�̍\�����K���ł��傤�B

�Ȃ��PV�͐�O�̃}�c�_�̃J�^���O�ɋL�ڂ���Ă��܂��A

���{�Ŕ̔����ꂽ���Ƃ�����悤�ł����������������Ƃ͂���܂���B

���Ӂj

�P�QF��W�OBK�Ȃǂ��g�������W�I�̏ꍇ�A�V�т̂R�ԃs���͒��p�[�q�ɗ��p����Ă��邱�Ƃ������ł��B

���ׂ̈P�QF��W�OBK�̕ς��ɂP�u���Ԉ���đ}���Ɗ댯�ł��B

���݁@�^��ǂ̒l�i�͎��v�Ƌ����̊W�Ō��܂��Ă��܂��A���O���m���Ă��Ȃ��S���i���o�[�̍��M���ǁi�Ⴆ�T�V�T�O�j�̕����A���ʂ̋��i�U�a�d�U�j�������Ƃ����t�]���ۂ�����܂��B

�̔��X�ł��l�i���܂��܂��ł��A���ɑI��ł��������B

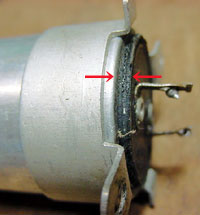

�S-�Q�@�^��Ǘp�V�[���h�P�[�X

�UD�U�ȂǍ����g�����p�̐^��ǂ͕K���V�[���h�P�[�X���g���Ă��������B

�g��Ȃ��ƃv���[�g�ƃg�b�v�O���b�h�Ԃ̐Ód�e�ʂŋA�҂��������A���ʓI�ɔ��U���܂��B

�V�[���h�P�[�X���㕔�V�[���h�ƊO���̃V�[���h�P�[�X�ԂɌ��Ԃ��o���Ȃ��悤�ȕ���I��ł��������B

���̕����Ɍ��Ԃ�����ƁA�v���[�g�ƃO���b�h�Ԃ̗e�ʂ��������āA���U���₷���Ȃ�܂��B

�������ꍇ�@���̕������A���~���Ō��Ԃ߂�Ɨǂ��ł��傤�B

�V�i�̓���͍���ŁA�W�����N���W�I���甲���o�������Õi���w�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�{�̂Ǝ��t������̐��@�̓��[�J�[�ɂ������ɈႢ�܂��A�K���g�ɂȂ������̂�I��ł��������B

������̒��ӎ����͂U�c�U��U�b�U�͐��������ɂ���Ĕw�̍������قȂ�܂��B

���X�̓A�����J���Ɠ����������̂ł����A���a20�N��O���@���{�Ŕw�̒Ⴂ���̂�����悤�ɂȂ�܂����B

���̂��߁A�w�̒Ⴂ�U�c�U�p�̃V�[���h�P�[�X�ɁA�A�����J���Ȃǂ̔w�̍����U�c�U���g���ƁA�P�[�X�������オ���Ďg�p�ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B

�܂��@���̋t������܂��A���̏ꍇ�͉������l�߂�Ɖ����ł��܂��B

��p�i�����ɂ́A�펞�����y������1���V�[���h�P�[�X�i�L���b�v�^�j���Q�l�ɂ���Ɨǂ��ł��傤�B

���̕������҂�����̋����P�[�X�����p�ł��܂��A���c�t�����K�v�Ȃ̂ŁA

�A���~�̏ꍇ�͔��ڂ��g���ā@���̕����ɔ��c�t�����܂��B

�O�ς͕]�����������ł��傤���A�A�V�[���h�P�[�X�Ƃ��Ă̌��ʂ͏[���ł��B

�@�@�@

�@�@�@

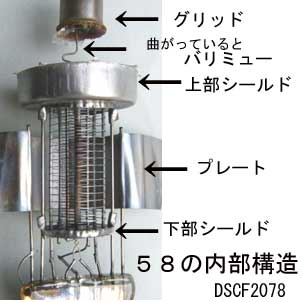

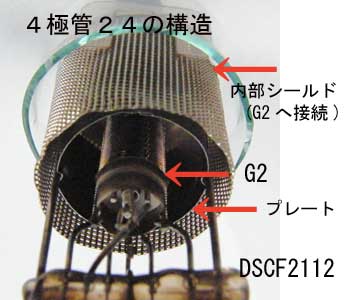

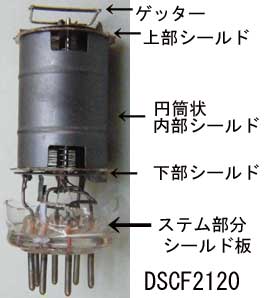

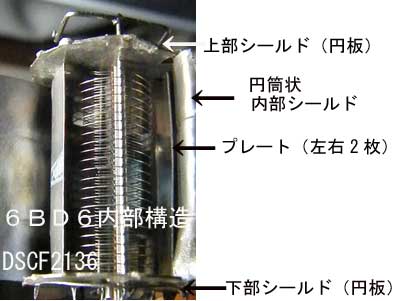

| �R���� ���Ԏ��g�����p�i�UD6��T�W�jST�ǂ̍\��  �@ �@ �r�s�ǂł������V�[���h�t������܂��A���̃V�[���h��G2�i�X�N���[���O���b�h�j�ɐڑ�����Ă��܂��B ���a10�N���̖����Ǝ�����ǂނƐ^��ǂ̋L���ŁA�v���[�g��G�Q�����͂ނ悤�ɏ����Ă���܂��B �܂��ɂ��̍\���������Ă���̂ł��B  ��T�ǂ͐^��ǂ̃K���X�����ɉ~����̃V�[���h�A������͂���ŏ㉺�̉~��V�[���h�A ����ɃX�e�������ɂ��V�[���h���g�ݍ��܂�Ă��܂��B ���̂��ߊO���ɔ��U�h�~�p�ɃV�[���h�P�[�X���g��Ȃ��Ă����v�ł��B ���ӂ��邱�Ƃ̓\�P�b�g�̃Z���^�[�s����K���A�[�X���邱�Ƃł��B �X�e�������̃V�[���h�Ƃ��̃Z���^�[�s���̓����Ńv���[�g�@�O���b�h�Ԃ̌��������������Ă��܂��B �Ȃ��U�`�u�U�Ȃǒ���g�����ǂɃV�[���h�P�[�X���g���Ă��邱�Ƃ�����܂����A ���̋��̓v���[�g���ނ��o���Ȃ̂ŁA�n���Ȃǂ̗U���h�~�p�ł��B �@�@    �@ �@  �@ �@�@  �@ �@ �f�s�ǂ�^���ǂ̏ꍇ�@�����P�s�����A�[�X���܂��B ���̃s���Ƀ��^���ǂ̋����������ڑ�����Ă��邩��ł��B �f�s�ǂ̂U�r�j�V�|GT�ȂNj����̌т��͂���GT�����V�[���h�͂P�s���ɐڑ�����Ă��܂��B |

�S�|�R�@�T���X�[�p�[�R�C��

�����g���������̃R�C����ʏ킱�̂悤�ɌĂт܂��B

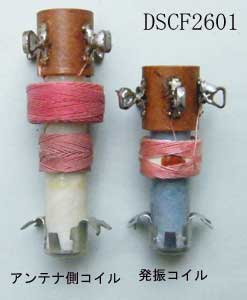

�A���e�i�i���j�R�C���Ɣ��U�R�C���őg�ɂȂ��Ă��܂��B

�ő�e�ʂS�R�OPF�̕W���^�o���R���ɓK������悤�ɁA�A���e�i���R�C���͂Q�P�O��H�A���U�R�C���͂P�O�T�`�P�P�O��H���x�ł��B

���U�R�C���ɒ���ɓ����p�f�B���O�R���f���T�[�̓��[�J�[���̃��W�I�ł͌Œ�R���f���T�[�A����̏ꍇ�͔��Œ�̏����p�f�B���O�R���f���T�[���g���܂��B

�g���I�̂T���X�[�p�[�R�C

�X�^�[��5���X�[�p�[�R�C��

�T�����[����5���X�[�p�[�R�C���B

�Z�b�g���[�J�[�����i��̔����Ă��܂����B

�P�j���[�v�A���e�i

5���X�[�p�[�R�C���̃A���e�i�R�C���ɑ������镔�i�ł��A���O�̂��Ƃ��A���e�i�̋@�\�����˂Ă��܂��B

�A���e�i���[�h���s�v�ł���ȒP�Ƀ��W�I����������̂ŁA�ŏ��͌g�ь^���W�I�p�Ɏg���܂����B

| ���[�v�A���e�i |  |

�@���[�v�A���e�i�͓d�g�̂������͐��Ɋ�����A���e�i�ŁA�w����������܂��B ���ꂾ���ŃA���e�i�ƁA�����R�C���̓��������܂��B �A�A���e�i�Ƃ��Ă̎������͔��ɒႭ�����̃I�[�_�[�ł��B ���������������Q�{�̓d�������o���܂��B �o���R����Q�̓R�C�����i�i�ɍ����̂ŁA���o����d���̓R�C����Q�ō��E����܂��B �Ⴆ�Γ�����H�̂p�i���R�C���̂p�j���P�O�O�Ƃ��@���s���R�����@�d�E���x�P�O���u�^���Ƃ���� �R�O���u�i���O�D�O�R���~�P�O���u�^���~�P�O�O�j�����[�v�A���e�i������o����B �B���{�ł͓d�r�ǃ|�[�^�u�����W�I�ɑ��p����܂����A�A�����J�����W�I�ł�AC�d���̃��W�I�ɂ��U������܂��B �����ɋ߂Â����Q���}���ɗ����錇�_������܂��B �C�O���A���e�i��ڑ����鎞�͐���R�C���������āA��������O���A���e�i�ɐڑ����܂��B �D�g���b�L���O�����̓R�C���̊������������čs���܂��A���ۂ��Ɣ��ɕs�ւł��B |

| �o�[�E�A���e�i |  |

�@���[�v�A���e�i����c�������̂ɑ��A���C�R�A�̖_�ɃR�C�������������̂ŁA �����悤�ȓ���������܂��A�����ɋ߂Â���Q�������錇�_�͑����y������Ă��܂��B �AQ�͍����A�R�O�O���炢�ȕ�������܂��B �B���{�ł��d�r�ǃ|�[�^�u�����W�I�Ɏg���A���[�v�ɑ����ď��a�Q�V�N������g����悤�ɂȂ�܂����B ���̂܂܃g�����W�X�^�[���W�I�Ɉ����p����܂����A���݂̃��W�I�ł��g���Ă��܂��B �C�O���A���e�i��ڑ����鎞�͐���R�C���������āA��������O���A���e�i�ɐڑ����܂��B �D�����R�C���̈ʒu���ړ������邱�ƂŃC���_�N�^���X���ł��A�g���b�L���O�����ɔ��ɕ֗��ł��B |

�Q�j���ݓ���ł���5���X�[�p�[�R�C��

�@�~�Y�z�ʐM�̕����łT���X�[�p�[�R�C��

�H�t���ł��̔�����Ă���̂œ���͗e�Ղł��A�g�ݍ��킹��o���R���͍ő�e�ʂS�R�O�o�e�̕W���̕��ł��B

�o���R���͒��Õi�𗘗p����Ɨǂ��ł��傤�B

�A�A�T�q�ʐM�̂T���X�[�p�[�R�C��

�ő�e�ʂR�S�OPF�̃o���R���p�ł��B

���{�r���Ɋ����Ă���A�������͈����ۂ����������܂��A�l�i�������ł��B

��T�ǂT���X�[�p�[�̐���̍��ɋL�ڂ����̂ŎQ�Ƃ��������B

�B�A�����J����{�ōw���ł���R�C���@��C�����p�R�C��

��C�����p�̃��j�o�[�T���^�Ə̂�����̂ł��B

���C�R�A����ŃC���_�N�^���X���ςł���̂ŕ֗��B

���̃R�C���͋K�i�̋L�ڂ�����܂���B

�����𑪒肵�Ă݂�ƁA�A���e�i�R�C���͂Q�O�O�`�R�V�O��H�A���U�R�C���͂P�R�O����Q�U�O��H�ł����B

���l�͂P�����̑���ł��A�C���_�N�^���X�̒l�ɂ�������邩������܂���B

�ǂ��炩�ƌ����Ɣ�r�I���e�ʂ̃o���R���p�ŁA�R�S�OPF�̃o���R���ɂ͏[���g�p�ł��܂��B

�S�R�OPF�̃o���R���Ƒg�ݍ��킹��͔̂����������ǂ��ł��傤�B

���U�R�C���ɂ�2��������������d�r�ǂɎg���܂��B

�U�a�d�U���ɂ����p�ł���Ǝv���܂������m�F�ł��B

�R�j5���X�[�p�[�E�R�C���̎����g�����W�X�^�[�p��^��ǃ��W�I�p�ɉ���������@

�@�A���e�i�R�C���┭�U�R�C���͎����Ŋ��������o���܂��A��r�I�ȒP�ł��B

�ޗ����̔�����Ă��܂��B

��̗�͂T�͂̂��s�ǃg�����X���X�T���X�[�p�[��M�@�̐���ŏڍא������܂��B

�A�o�[�A���e�i�̗��p

�s�q���W�I�p�̃o�[�A���e�i�𗘗p���邱�Ƃ��o���܂��B

�w���������������ς��邱�Ƃō��M��h�����ʂ�����܂��B

�i�V���i���̐^��ǃ��W�I�ŃL���r�l�b�g�̒��ɑg�ݍ��܂ꂽ�o�[�A���e�i���O�������]����o������̂�����܂����B

���̔��W�^��BCL���W�I�@�N�[�K�Q�Q�O�O�ȂǂɎg���Ă���W���C���A���e�i�ł��B

|

����̓g�����W�X�^�[���W�I�p�o�[�A���e�i�ł��B �ő�e�ʂR�S�O�o�e�̃o���R���Ƒg�ݍ��킹�ė��p���ꂽ���̂ł��B �x�[�X�R�C���������A�����R�C�������ɂ��邱�ƂŎg�p�ł��܂��B �g���b�L���O�����̓R�C���̈ʒu���������ŊȒP�ɏo���܂��B |

|

��L�̃o�[�A���e�i��^��Ǘp�ɉ����������̂ł��B �R�C���̈ʒu�ɂ��C���_�N�^���X���Q�O�O�ʂg�`�R�O�O�ʂg�ɉςł��A�R�S�OPF�p�ɍœK�ł��B �ő�e�ʂS�R�O�o�e�̃o���R���Ɏg�p����ꍇ�A�������X�Ɍ����������������ʓI�ł��B �O���A���e�i�p�ɐ����N�R�C���������Ă���܂��B �x�[�X�������������̐��𗘗p����ƕ֗��ł��B |

�B�n�r�b�R�C��

��̗�͂T�͂̂��s�ǃg�����X���X�T���X�[�p�[��M�@�̐���ŏڍא������܂��B

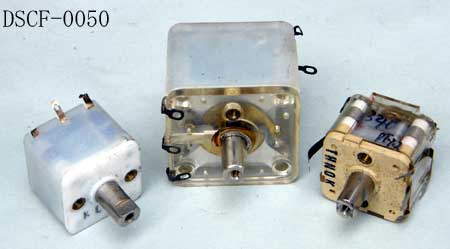

�S�|�S�@�p�f�B���O�E�R���f���T�[

���Œ�^�C�v�̕��̓A�}�`���A�[�⒬�̃��W�I������̎���i�ɑ����A���[�J�[���̃X�[�p�[�ł͌Œ�R���f���T�[���g�����Ƃ��w�ǂł��B

�����̃l�W���V���[�V�̌��ɒʂ��A�i�b�g�ŌŒ肷��d�|���ł����A�l�W�̕����̓V���[�V�Ɛ≏����悤�ɑg�ݍ���ł��������B

�ʐ^��i

���Œ莮�̃p�f�B���O�R���f���T�[�̗e�ʂ͍ő�U�O�O�o�e���x�ł��B

���ۂ̎g�p���ɂ͂����悻�S�R�OPF���x�ł��B

���Õi���g�p���鎞�́A�e�ʂ����O�ɑ��肵�Ă����������ǂ��ł��傤�B

�d�ɂ𐔖����˂��\���ŁA���c�t���ɂ����ӂ��܂��傤�B

���c�t���s�ǂŕs�v�c�Ȍ��ۂ��������Y�܂���邱�Ƃ�����܂��B

�ʐ^�@���i�Ɏ����X�`���[���E�R���f���T�[�͓��ł̂��Ȃ��V���[�Y�Ɏg���Ă������ŁA�H�ɗe�ʔ���������܂��B

�}�C�J�R���f���T�[�ɂ��e�ʔ���������܂��B

�~����̃`�^�R���ł̓V���[�g���Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�������ė��p����Ƃ��́A�e�ʂ��m�F���Ă���g�����������S�ł��B

�p�f�B���O�R���f���T�[�̑�p

�Œ�^�C�v

���x�W���O�̃Z���~�b�N�R���f���T�[���Q�`�R�g�ݍ��킹�āA��]���l�����A����𗘗p������@�����S�ł��B

���Œ�^�C�v

�U�O�o�e���x�̃Z���~�b�N�g���}���Œ�R���f���T�[�i���v�S�O�O�o�e�j�ƃp���ɐڑ����ė��p���������B

�������\�ł����A�ő�e�ʂS�R�OPF�̃o���R���Ƒg�ݍ��킹��ꍇ�A

�Q�Q�OPF�̃R���f���T�[�Q�����ɐڑ����ĂS�S�OPF�̃R���f���T�[�Ƃ��ė��p���܂��B

����ŏ[�����p�I�Ɏg���܂��B

�i���x�W���O�̃R���f���T�[���g�p�j

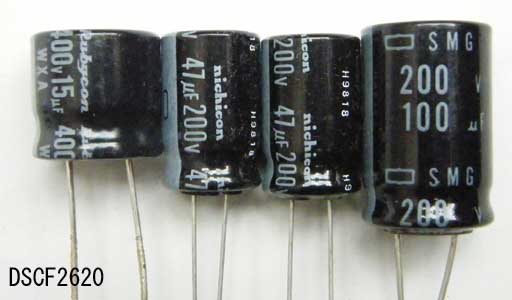

�S�|�T�@�o���R��

�ʐ^�̃o���R���ɂ́u�g���}�v�����Ă��܂����A

�ʐ^�̃o���R���ɂ́u�g���}�v�����Ă��܂����A

�Q�o���h�ȏ�̃��W�I�̏ꍇ�@�R�C�����ɂ��ꂼ��g���}�����܂��B

���������ā@�I�[���E�G�[�u�p�̃o���R���ɂ̓g���}������܂���B

�e�ʂ͍ő�S�R�OPF�@���e�ʂł��B

�������A�^��Ǘp�ł��e�q�o���R���ⓙ�e�ʂ̃o���R���ł��ő�e�ʂ��R�S�O���x�̂��̂��L��܂��B

�R�C���ƃo���R���͑g�ݍ��킹���m�F���čw�����܂��B

�Ȃ����a�Q�U�N�܂łɍ��ꂽ�o���R���͍ő�e�ʂ�e�ʕω��Ȑ������[�J�[���ƂɈقȂ邱�Ƃ�����܂��B

�����̓o���R���@�R�C���@�_�C�A���̂R�_�͓����K�i�O���[�v�ɎQ��������Ђ̕����g���̂��펯�ł����B

���a�Q�V�N�S���ɓ���K�i�����߂��܂����B

���������Đ�O���疯�ԕ������J�n���ꂽ����̕��i�𗬗p���鎞�A�K�i�������قȂ�Ɗo���Ēu���Ă��������B

���삵�Ȃ����Ƃ͂���܂��A�_�C�A���̖ڐ��肪����Ȃ�������A�ō����x�ɒ����ł��Ȃ����Ƃ����肦�܂��B

�ŋߓ���ł��镨�̓g���}���������\�����̂ŁA�O�t���̃g���}�imax�P�TPF���x�j��K���������Ă��������B

���̑����͓��{���̏ꍇ�@�w�ǂ͂U�����ӂł����A�ŋ߃A�����J���Ȃǂ̃C���`�T�C�Y�̕����o����Ă��܂��A

�ق�̏����ł��������̂ŁA���{���̃c�}�~���g���Ȃ����Ƃ�����܂��B

�^��ǃ��W�I����̓��{���o���R���̃l�W�͋�JIS�l�W�ł��A�h�r�n�l�W�͎g���܂���̂ŁA�����ӂ��������B

�ʐ^�Ɏ����悤�Ȑ̂�AC�v���O�Ɏg���Ă���l�W�𗘗p����ƍœK�ł��B

�o���R����舵����̒���

�H���ɖ��łɐG��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��傤�B

�H�����ό`���ĐڐG���Ă��邱�Ƃ�����܂��A����͉H����O�O�ɏC������ƏC���ł��܂��B

�H���̊Ԃ𖾂邢�����Ɍ����A�������Ă݂�ƐڐG�����������e�Ղɔ������܂��B

�r�s�ǃX�[�p�[�Ɏg���Ă�����{���̃o���R���͍ő�e�ʂS�R�O�o�e�̕������|�I�ɑ����ł��B

�H���ɐړ_�����܂�b�q�b�Ȃǂ̉��w���i�˂��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�U�d������C��荂���A�e�ʂ��ς��g���Ȃ��Ȃ�܂��B

�����g�����t�X�[�p�[�p�R�A�o���R��

�ʐ^���̓X�[�p�[�p�R�A�o���R���A�ʐ^�E�͍����g�����Q�i�p�R�A�o���R���ł��B

���Q�p�o���R���̓Z�N�V�����Ԃ̎d�����܂ŐL�тāA���������h�~����悤�ɍ���Ă��܂��B

���Q�i���P�j�p�̓X�[�p�[�Ɏg���܂����A�t�͌����Ŕ��U���邱�Ƃ�����܂��B

|

�Q�l��

|

�Ȃ��^��ǃ��W�I�̐����I�����ɂ͍ő�e�ʂR�S�O�o�e���x�̃o���R��������܂��B

����͂e�l�Ƃl�v�̂Q�o���h�ɂȂ�A���ꂼ�ꂪ�Ɨ�������H�Ȃ̂ŁA�o���h�ؑփX�C�b�`��z���Ȃǂɂ�镂�V�e�ʂ������A

�ő�e�ʂ��������Ă��T�R�T�`�P�U�O�T�j�g�����J�o�[�ł���ׂł��B

�e�l�t�o���R���𗘗p���鎞�͔O�̂��ߗe�ʂ��m�F�����ق����ǂ��ł��傤�B

�ő�R�S�O�o�e�̃��R���ł��z�u���H�v���āA�z���Ȃǂ̕��V�e�ʂ����Ȃ�����Ώ[���g���܂��B

�T�R�T�`�P�U�O�T�̎�M�͈͂��Ǝ��g���͂R�{�ɂȂ�A�o���R���̉ϔ͈͂͂X�{�K�v�ɂȂ�v�Z�ł��B

�t�Z���Ĕz���̕��V�e�ʂ��܂߂��e�ʂ͂R�T�o�e���x�ɗ}���Ă��������B

�|���o���R���ɂ��ő�e�ʂR�S�O�o�e�̂��̂�����܂��A��������R�^��ǃ��W�I�Ɏg���܂��B

������̕�������͗e�Ղ����m��܂���B

�����l�v�@�r�v�̂Q�o���h�X�[�p�[�̂��Ƃ����V�e�ʂ��傫���Ȃ镨�Ɏg���Ǝ�M�͈͂������Ȃ�ł��傤�B

�ő�e�ʂR�S�O�o�e�̃o���R���̗�i�e�l�p���g�ݍ��܂�Ă���j�B

�R�S�O�o�e�̃|���o���R���̓}���`�o���h�̃g�����W�X�^�[���W�I�Ŏg���Ă��܂��B

���݂ł����Y����Ă���悤�ŁA�������@�V�i���H�t���Ŕ̔�����Ă��܂��B

�G�A�[�o���R�����A������̕������肵�₷���ł��傤�B

�ŋ߂̐��i�͊�g�ݍ��ݗp�Ȃ̂Ŏ��t�����ɍH�v���K�v�ȏꍇ������܂��B

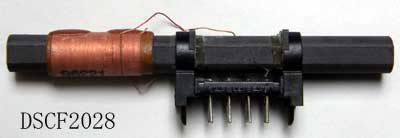

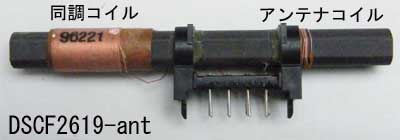

�S�|�U�@���Ԏ��g�g�����X

���Ԏ��g�g�����X�͂S�T�T�j�g���ȂǓ���̎��g�����A�I��x���ǂ��A����������ш敝�ő������邽�߂Ɏg���܂��A���ׂ̈Q�̃R�C����g�ݍ��킹����������H�ɂȂ��Ă��܂��B

�P�i�����̏ꍇ�Q�̂h�e�s���A�Q�i�����̏ꍇ�R�̂h�e�s���g���܂��B

�Q�̃R�C���͂��ꂼ�ꒆ�Ԏ��g���̂S�T�T�j�g���ɋ��U����悤�ɍ���Ă��܂��A�R�C�����݂̊Ԋu�͗p�r�ɉ����čœK�Ȓl�ɐv����Ă��܂��B

�h�e�����i�̗����͋��U�C���s�[�_���X�Ɛ^��ǂ̂����̐ςɔ�Ⴕ�܂��A���̂��߃R�C���̃C���_�N�^���X�𑽂�����Ƒ傫�ȑ����x�������܂����A

�R���f���T�[�̒l���������Ȃ�A�^��ǂ̓��͗e�ʂ̕ω��œ����������Ă��܂��B

���͗e�ʂ�AVC�d���ł��ω�����̂ŁA�����e�ʂ͑傫����������ł��B

���ׁ̈@���x�ƈ���x�̃o�����X�Ō��߂��Ă��܂��B

���̈דd�r�Ǘp���U�a�`�U�ȂǂɎg�p����Ƒ����x���オ�肷���ā@�s����ɂȂ�A�t�ɂU�a�`�U�p�̂��̂��P�s�S�Ɏg���Ɗ��x�̈�����M�@�ɂȂ�܂��B

�����i�̂h�e�s�̓��b�c���ŁA�R�������ăR�C���������ȂǍH�v����Ă��܂��A������y�i�̂h�e�s�͒P�����g����������Ă��ȃR�C���ŏo���Ă��܂��B

�ō����̎�M�@�����킯�ł͂���܂���̂ŁA����ł����h�e�s�����܂��������ā@���W�I��g�ݗ��Ă邱�Ƃɘr�݂̂��ǂ��낪����܂��B

���ݐV�i�̂h�e�s�̓���͍���ł����璆�Õi���g�����Ƃ������ł��A�����̑f���͓����̍L�����璲�ׂ邱�Ƃ��o���܂��B

�h�e�s�ɂ͗p�r�ɂ��A�ʐM�^��M�@�p�ɑI��x���d���������́A�g���@�e�����W�I�p�ɒʉߑш���ςɂ������́A�d�r�ǃ|�[�^�u���p�ɑ����x�d���̂��̂ȂǁA����Ȃ��̂�����܂��B

�ʉߑш���ςɂ������̂Ȃǂ͒����ɑ����Ƃ���Ȃ�̃m�E�n�E���K�v�ł��A�o����ς�ł��璧�킵�������ǂ��ł��傤�B

������ݓ���ł��钆�Õi�͗��Ă��镨���������炢����悤�ł��A���̑����̓R���f���T�[�̕s�ǂŌ��������IFT�͉��邱�Ƃ������ł��B

���a�Q�O�N��O���̃��W�I�Ɏg��ꂽ�S�U�RKH���̂h�e�s���A�S�T�TKH���ɍĒ������Ďg�p���Ă����p�I�ɖ�肠��܂���B

���g�p�̂h�e�s�͂Q�Ɋǂ����ׂɂȂ�܂��̂ŁA�R�C���̎����p�������܂��B

�p���Ⴍ�Ȃ�Ɠ����Ԋu�ł͌����x���a�ɂȂ�̂ŁA�R�C���ƃR�C���̊Ԋu���i�̕��ɔ�����������Ă���܂��B

���̂悤�ɊO�ς͓����悤�ł��Ⴂ�܂��̂ŁA�P�g�̂h�e�s�͂��ꂼ�ꌈ�߂�ꂽ���@�Ŏg�p���Ă��������B

�܂��������g���̒������g���}�R���f���T�[�ł��邩�A�R�A�̈ړ��ōs�����ɂ��A�b�����@�~���[�i�ʁj�����̂Q��ނ�����܂��A

���W�I���[�J�[�̂h�e�s�͖w�ǂ��~���[�����ŁA���i�Ƃ��Ĕ���ꂽ�����h�e�s���~���[�����������ł��B

�b�����̂h�e�s�̓A�}�`���A�[�̎��색�W�I�Ɏg���A���g���̒����͈͂��L���̂ŁA�H�ɂƂ�ł��Ȃ����g���ɓ������Ă��邱�Ƃ�����܂��B

���Õi���ė��p���鎞�͒��ӂ��Ă��������B

�@�@�@

�P�j���ݔ̔�����Ă���h�e�s�Ƃ��̓����\��

�����@���W�I���N���@RB-2�^

�E���@�������@�U�R�R�^�i�S�V�TKHz�j

���̍\�����Ⴂ�A�������͑��ʂ��璲������悤�ɍ���Ă���B

�@�@

�@�@

�@

�@

�Q�j���Õi�œ���ł���\���̍���IFT�̏Љ�

�X�^�[��g���I�ő�ʂɔ̔����Ă��܂����̂ŁA���݂ł����Õi����肷�邱�Ƃ͉\�ł��B

�^������@�h�e�s�̑f�����m�F���čw�����ׂ��ł��B

�ł��s���̏ꍇ�A���\�ȋ敪���ł����O�`�̑傫�ȕ���ST�Ǘp�A��r�I���^�̂��̂͂�T�Ǘp�Ƌ敪������Ɨǂ��ł��傤�B

ST�Ǘp�̓O���b�h�ւ̃��[�h����������悤�ɏ㕔�Ɍ����J�����Ă���̂��ڈ��ɂȂ�܂��B

|

|

|

| ���W�I����̎��O���i | �g���I��T-25�^ |

�g���I T-30 |

|

�R���� ���h�e�s�̎��g���͐�O�͂P�V�T�j�g���@��シ���͂S�U�R�j�g���@���a�Q�T�N���납��S�T�T�j�g���������ł��B

�����x��ς��邱�Ƃɂ��ʉߑш��ς���d�|���ł��B �����e�ʂ͂P�T�OPF�@N�P�O�O�i���x�W���|�P�O�O�j�̃`�^�R�����g���Ă��܂��B |

�S�|�V�@�u�q�i���ʒ����p�{�����[���j

���ʒ����p��VR�͂T�O�OK���@A�^���g���܂��B

�XR-59�Ȃǂ̎�M�@�Ɏg���Ă���J�\�[�h�o�C�A�X��ς��Ċ��x�����pVR��C�^���g���܂��B

���������p�ɂ�A�܂���B�^���g���܂��B

�X�C�b�`�t�̏ꍇ�A�ŋ߂͒P�ɒP���̒P���ȃI���@�I�t�̕���������ł��܂���B

�̂̃X�C�b�`�ɂ͒P�ɑo���A�R�_�ڑ��A�o�ɒP���Ȃǂ�����܂����B

���ɂR�_�ڑ��̕��͌��������P�ɑo���Ɠ����Ȃ̂ŁA�C�����鎞�͒��ӂ��܂��傤�B

|

�d���X�C�b�`�Ɏg����^�C�v |

| �ؑւr�v��PU�ƃ��W�I�̐ؑւɑ��p�����B �z���}�Ō���Ƒ��v�Ɏv���邪�A���ۂ�PU�g�p�����W�I���������鎖�������B |

|

| PU�ƃ��W�I�̐ؑւɑ��p���ꂽ���̂ŁA�O�ς͒P���o�Ƀ^�C�v�Ɠ���3�[�q�Ȃ̂Œ��ӂ��K�v�B ��H�����G�ɂȂ邪�APU�g�p�����W�I�̍����������A�ǂ��̂�������s�\�B |

|

| �d�r�ǃ|�[�^�u���Ȃǂ�A�d�r��B�d�r��ON�@OFF���o����̂ŕ֗��B �P�ɒP������A�d�r����ON�@OFF�ł��Ȃ��AB�͒ʓd�����܂܂ƂȂ�B ��肭������A�R�_�ڑ��ɂ��g����B |

�P�j�s�ǂu�q�̏C��������̃A�C�f�A

�������Ďʐ^�Ɏ����X���C�_�[���������ɏ������炷�Ɖ��邱�Ƃ�����܂��B

����̓X���C�_�[�ŎC��Ē�R�̂����Ղ������Ɍ��ʂ�����܂��B

�������^��ǃ��W�I����̂u�q�͏C�����Ă��Ĕ��̉\���������ł��A�o����ΐV�������Ɍ������邱�Ƃ������߂��܂��B

�Â����W�I�̏C���ŁA���̌`�A�������قȂ�ƌ����ł������邱�Ƃ�����܂��B

���̂悤�Ȏ��͌Â��u�q�̎���ؒf���A�V�����u�q�ɐڑ�������@�����p�I�ł��B

�ڑ��ɂ͓��a�U�����@�����O�D�T�����̃A���~�p�C�v���g�p���܂��B

�ؒf�������ɂ��̃p�C�v��킹�A�G�|�L�V�ڒ��܂ŌŒ肷��Ώo���オ��ł��B

�����̉�����������܂����A�����̒������ł��܂���B

�S�|�W�@�X�s�[�J�[

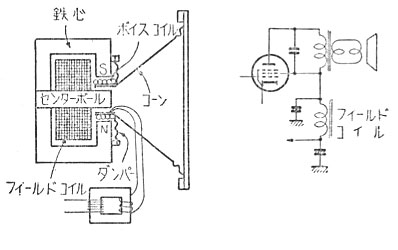

�P�j�t�B�[���h�^�i�d���^�@�㎥�^�j�_�C�i�~�b�N�X�s�[�J�[�B

���ݎg���Ă���X�s�[�J�[�̌��c�ł��B

�ŋ߂ł͉i�v�����g�����X�s�[�J�[�����������܂��A�����̓t�B�[���h�^�_�C�i�~�b�N�X�s�[�J�[�A�p�[�}�l���g�E�_�C�i�~�b�N�X�s�[�J�[�Ƌ�ʂ��Ă��܂����B

�}�O�l�`�b�N�X�s�[�J�[���A�傫�ȉ����o���A���ቹ���o��̂ō������W�I�Ɏg���܂����B

�t�B�[���h�R�C���ɒ����𗬂��A�Z���^�[�|�[����d���ɂ��܂��B

��^�̂��̂͐�p�d�������������̂�����܂����A���W�I�p�ł͂a�d���̕����p�`���[�N�R�C���̑���Ɏg���Ⴊ�w�ǂł��B

���̈דd���g�����X�̂a�����́A�t�B�[���h�R�C���ł̓d���~����������łW�O�`�P�O�O�u�������Ă���܂��B

���^�̂��̂̓t�B�[���h�R�C���̊�����R�͂Q�T�O�O�I�[�����x�ŁA�d���͂R�O�`�S�O���`�����܂��B

5���X�[�p�[�Ɏg���Ă���U�D�T�C���`��V�C���`�̕��͂P�T�O�O�I�[���̂��̂������ł��B

�X�s�[�J�[�̌��a��o�͂��傫���Ȃ�Ɗ����������Ȃ��R���Ⴍ�A�P�T�O�O�I�[����P�O�O�O�I�[���̂��̂�����܂��B

��苭�͂ɗ㎥���邽�߁A�d���͂U�O�`�P�R�O���`�Ƒ傫���Ȃ�܂��B

���^�̂��͓̂��{�ł͏��a�Q�O�N��㔼�A�d���ɑ���i�v�����g�����p�[�}�l���g�X�s�[�J�[�Ɉڍs���܂��B

�}�j�A�̊Ԃł͐l�C������̂ł����A����Ƒ����������̂ɋ�J���܂��B

���ʂ̃X�s�[�J�[�Ł@���̂܂ܑ�p���鎞�̓t�B�[���h�R�C���̓d���~�������R�ŕ₤�K�v������܂��B

����d�͂��傫���̂ŁA��^�̒�R�i�����d���ɑς�������́j���������Ă��������A���M�ɂ��v���ӁB

�_�C�i�~�b�N�X�s�[�J�[�̓}�O�l�`�b�N�X�s�[�J�[�ƈႢ�A�{�C�X�R�C���̊����͏��Ȃ��A�C���s�[�_���X�������`���\���ł��B

�o�͊ǂ̕��ׂƂ��Ē��ڐڑ�����͓̂���̂Ŗw�ǂ̏ꍇ�@�o�̓g�����X�ŃC���s�[�_���X�ϊ������Ďg���܂��B

�d���̑���ɉi�v�����g�������̂ŁA�����̓p�[�}�l���g�E�_�C�i�~�b�N�X�s�[�J�[�Ƃ��ċ�ʂ��ČĂ�ł��܂����B

�Z�b�g���[�J�[�����W�I�ő�R�g����悤�ɂȂ����̂͏��a�Q�T�N������ł��A����܂ł͗㎥�^�̕��������ł��B

�ŏ��͂P�U�������a���x�ł������A�i�X����a�̕������Y�����悤�ɂȂ�܂����B

�{�C�X�R�C���͍ŋ߂ł͂W���̕��������ł��A�������Â����̂͂P�D�U���Ƃ��R�D�Q���Ȃǔ��[�Ȃ��̂��L��܂��B

�o�̓g�����X���f�����Č������鎞�A�������l�̕��͓���o���Ȃ����Ƃ������ł��B

���ݓ���ł���o�̓g�����X�̂Q�����C���s�[�_���X�͂S�����W���ł��B

�{�C�X�R�C���̃C���s�[�_���X���P�D�U���̏ꍇ�A�o�̓g�����X�̂S���[�q�ɐڑ������ꍇ�A�P�����̃C���s�[�_���X�͕\���l�̔����ȉ��ɂȂ�܂��B

�C���s�[�_���X�̔�͊�����̓��ł�����A�g�����X�̊�������l��������A���p���������B

�i�v���Ό^�̃_�C�i�~�b�N�X�s�[�J�[�ł͗�O�I�ɃC���s�[�_���X�����S���̂n�s�k�i�o�̓g�����X���X�j�p�̃X�s�[�J�[������܂��B

�Â��^��ǃ��W�I�p�ɑg�ݍ��܂�Ă���X�s�[�J�[�͂W�O���ȏ�ė��p�\�ł��B

�����o�̓g�����X�͒f�����Ă��邱�Ƃ������ł��B

�����̐����Z�p���������̂��A�r�s�ǃ��W�I�ɕt���̏o�̓g�����X�͔����͒f�����Ă��܂��B

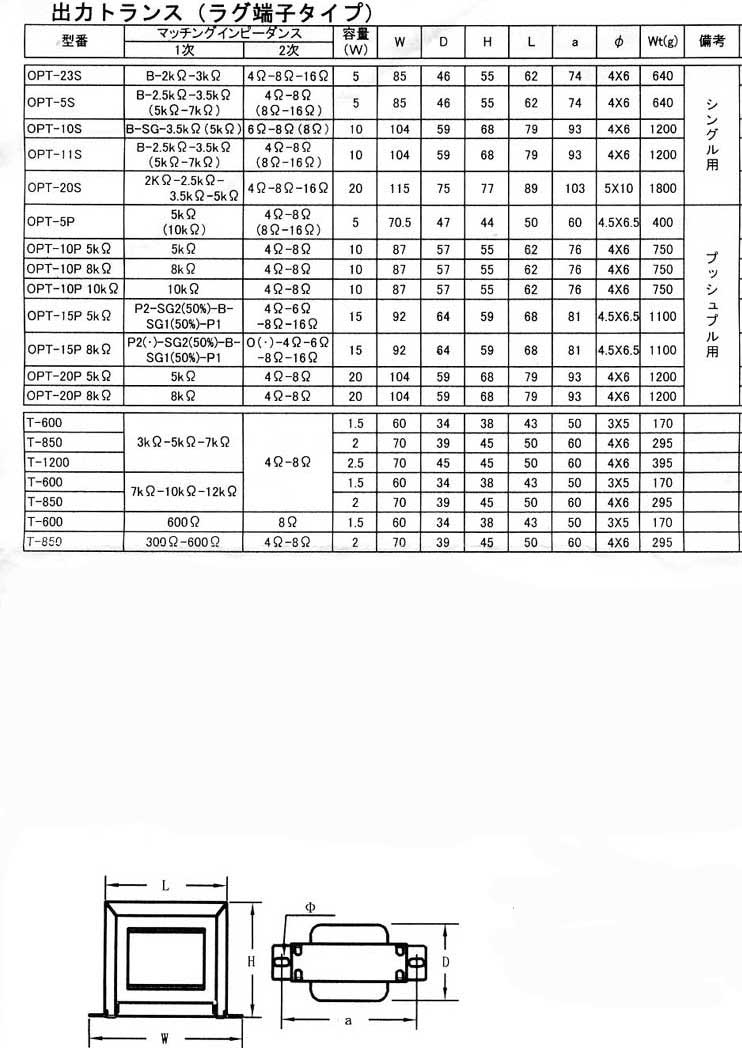

�S�|�X�@�o�̓g�����X

�_�C�i�~�b�N�X�s�[�J�[�͂��̍\����@�{�C�X�R�C���̊����ɂ͐���������܂��B

�r�s�ǎ���̕��͂P�D�U���@�R�D�Q���Ȃǂ̂��̂�����܂����A�S����W���@�P�U������\�I�Ȓl�ł��B

����ł͏o�͊ǂ̕��ׂɃ}�b�`���O���܂���̂ŁA�g�����X���g���ăC���s�[�_���X���������܂��B

�o�̓g�����X�͎ʐ^�̂悤�ȃ��j�o�[�T���^�C�v�̕������݂ł������Ă��܂��B

�g�h�@�e���A���v�Ɏg���ꍇ�͒������i�̏o�̓g�����X���̔�����Ă��܂����A���W�I�p�̏ꍇ�A

�P�C�O�O�O�~���x�Ŕ����Ă��镨���g���܂��B

�o�͂̂v���ő�̂̑傫�������߂��Ă��܂��B

�ʐ^�̕��͂S�Q��U�`�q�T�N���X�Ɏg���镨�ł��B

��͏������˂܂����A�����ȃg�����X���o�͂Ŏg���̂͑ʖڂł��B

�g�����X�̃C���s�[�_���X��͊�����̓��ł��B

���������ĂT�j�ƂV�j�̊Ԃ͂Q�j�����Ȃǂƌv�Z���Ă͂����܂���A�傫�ȊԈႢ�ł��B

�����Ȃ��Ƃ�����A�{�C�X�R�C���P�D�U�����O���[�S���̒[�q�ɐڑ�����V�O�O�O���[�q�ł͂Q�W�O�O���A

�P�Q�C�O�O�O���ł͂S�W�O�O���ɂȂ�܂��B

�^��ǂ̕��׃C���s�[�_���X�̓A�o�E�g�ł�����A�������Ė����ł��鉹���Ȃ�ǂ��Ƃ�����@������܂��B

�V���O���p�̏o�̓g�����X�ł͒���������h�~���邽�߁A�R�A�ɃM���b�v�������Ă���܂��B

�������@���ɖ߂����͋C�����Ă��������B

�Ȃ��v�b�V���v���p�̏o�̓g�����X�́A���������̉e�����w�ǖ����̂ŁA�M���b�v�͂���܂���B

�����������悭�f�����Ă����炵���A�ʐ^�̂悤�ȁu�փR�C���v���̔�����Ă��܂����B

���݂ł͂��̃R�C���͓���ł��܂���̂ŁA�o�̓g�����X���Ǝ��ւ���K�v������܂��B

���s�ǃg�����X���X���W�I�ł͒f�����Ă���m���͔�r�I�Ⴂ�ł��B

�w�������Q�l�ɔ̔�����Ă��铌�h�g�����X�̎d�l���J�^���O����]�ڂ��܂��B

���ۍw������鎞�͓��Ђɍēx�m�F���������B

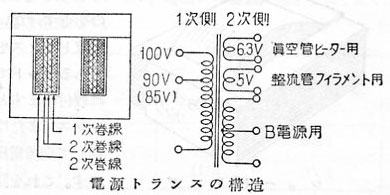

�S�|�P�O�@�d���g�����X

�`�b�P�O�OV��^��ǂ̓���ɕK�v�ȓd���ɕϊ����铭�������܂��B

���݂ł���������Ă��܂��̂ŁA����͗e�Ղł��B

���W�I������O�������Ẫg�����X���g���邱�Ƃ������ł��A���K�[���Ő≏���������Ďg�p����ƍX�Ɉ��S�ł��B

�܂��f�������g�����X�̃R�C���������Ȃ����Ă�����Ђ�����܂��B

���ʂ͍ŏ��Ɉꎟ�������������A���Ƀq�[�^�[�p�������܂��B

���̊O���������Ǘp�̃q�[�^�[��B�����ł��B

��������ƃq�[�^�[��H�͕��ʃA�[�X����܂�����A�ꎟ���Ɠ����Օ���������������܂��B

�g�����X�̗���J�^���O����Љ�܂��B

���a�R�O�N���̔�����Ă����R���̃g�����X�A���݂ł͐V�i�͔̔�����Ă��܂���B

�g�����X�ŗL���Ȃ̂ŁA���݂ł����Õi�Ƃ��ē���ł��邱�Ƃ������ł��B

�S�|�P�P�@�d���R���f���T�[�@�i�P�~�R���j

�^��ǃX�[�p�[�ł͎��B�d����J�\�[�h�o�C�A�X��H�Ɏg���܂��B

�g�p�ł���ψ����\������Ă��܂��̂ŁA�����]�T���݂ė��p���Ă��������B

���ɒ��M�����ǂƖT�M�d�͑����ǂ̑g�ݍ��킹�̏ꍇ�A���M�ǂ͗����オ�肪�����̂ŁA�d�͑����ǂ����삷��܂ł̊ԁA�����ׂɋ߂��d�����P�~�R���ɉ����܂��B

�����ǂ̂`�b���͂̂P�D�T�{�ȏ�ϓd��������P�~�R����I��ł��������B

�T�M�ǂ̏ꍇ���Œ�łP�D�Q�{���炢�̑ϓd���͌�����ł��������B

�ϓd�����s�����鎞�͓����e�ʂŁA�����ϓd���̕����Q����ɐڑ����܂��B

�e�ʂ͔����ɂȂ�܂����A�ϓd���͂قڂQ�{�ɂȂ�܂��B

�P�~�R���͗e�ʂ�R�k�d���ɂ��������܂��̂ŁA���ꂼ��ɒ�R�����ɐڑ����A�u���[�_�[�d���𗬂��Ă��ꂼ��̃P�~�R���ɉ����d���ω������Ă��������B

�O�D�T��A���P��A���x�����Ɨǂ��ł��傤�B

�P�~�R���̗e�ʂ͌덷��������Ă��āA�d���̕肪�������₷���̂ŁA�ϓd���͈��S��������Ŏg���悤�ɒ��ӂ��������B

�����ɂ́@����ڑ��̒��ӓ_�Ȃǁ@���[�J�[�̃z�[���y�[�W�Ō��\����Ă���̂ł������������B

�P�~�R���̗e�ʂ��s���̏ꍇ�A����ɐڑ����܂��A�e�ʂ͒P���ɍ��v�l�ɂȂ�܂��A�ϓd���͕ς��܂���B

�u���b�N�E�R���f���T�[

���{���̃u���b�N�^�P�~�R���͐^��ǎ���ɍ��ꂽ�����w�ǂł��B

�V�i�ł������㎞�Ԃ��o�߂��Ă��܂��̂ŁA�P�~�R���e�X�^�[�ōĉ������Ďg�����Ƃ������߂��܂��B

���݂ł͒������̐V�i���w���ł��܂����A�u���b�N�R���f���T�[�ɂ������K�v�͂���܂���B

�P�̂̃R���f���T�[�����O�ɑg�ݍ���ŗ��p���������ǂ��ł��傤�B

�g�p��̒���

�����ǂ�o�͊ǂȂǍ��M�ɂȂ���̂̋߂��ɔz�u����₷���ł��B

���ڒg�߂��Ȃ��悤�ɔz�u���l�������������S�ł��B

�܂����M�ɂȂ镽���p�̒�R���P�~�R���̒[�q�ɒ��ڔ��c�t������̂���������������ł��B

���ݓ���ł���P�~�R��

�^��ǃ��W�I�̑S�����A�e�ʂP�O�O��F�ȏ�̃P�~�R���͍����łƂĂ��g���܂���ł����B

�t�ɍŋ߂ł͂Q�O�Ƃ��S�O��F���x�̓K�x�ȗe�ʂ̕������Ȃ��悤�ł��B

��肭�I������Ɣ�r�I�����ɓ���ł��܂��B

�u���b�N�^�P�~�R���̔��� �X�[�p�[�Ɏg���Ă��钆�ẪP�~�R���͔������炢�g���镨������܂��B �X�[�p�[�Ɏg���Ă��钆�ẪP�~�R���͔������炢�g���镨������܂��B�������@���̂܂g���Ɣ�������댯�ȕ�������܂��A�悭�m�F���čė��p���������B �P�~�R���s�ǂ̌����͗e�ʌ����Ɛ≏�s�ǂł��A��҂����Ɋ댯�ł��B �@�O�`�̖c����A����͒ʓd����Ɣ����̋��ꂠ��܂��B�@ �A�h���ق�≏�S������d���t���R��Ă��镨 �����͓d�C�I�Ȏ���������O�ɕs���i�ł��A�g��Ȃ���������ł��B �[�q�ł͂Ȃ��āA���[�h���^�C�v�̃u���b�N�P�~�R���͖w�ǂ��s�ǂł��B �d���t�̊����������ŗe�ʔ����������悤�ł��B �i�I���W�i���摜��640X480�j 24-DSC00215  �����c����́@�����̊댯������܂��B �����̕����ł͑��������܂��A�����ӂ��������B  �����͖��m�ł͂���܂��� ���a�R�O�N��Ǝv���鍠����h���ior���S�j�ق��g�ݍ��܂��悤�ɂȂ�܂����B ���̕���������e�������o�������͎g�p���Ȃ���������ł��B �O�ςɈُ킪�Ȃ���ΐ≏�����ł��A�ŏ�����K��d����������̂ł͂Ȃ��A �T�O�@�P�O�O�@�P�T�O�E�E�E�K��d���̂P�Q�O���Ə����d���������čs���A�R�k�d�������ꂼ��P���`�ȉ��ɂȂ�قڎg����Ǝv���Ă悢�ł��傤�i�P��A�ȉ��ɂȂ�ΐ�Έ��S�ƕۏ���킯�ł͂���܂���j�B �����d���������邱�ƂŁA�P�~�R���̓d�ɂ��ĉ�������A�R���f���T�[�Ƃ��Ă̋@�\�����邱�Ƃ������ł��B ����ŗe�ʂ��c���Ă��邩�ǂ����̎����͏o���܂��A�o����ς߂A�R�k�d���̌����X���ł����悻�̗ǔۂ�����ł���悤�ɂȂ�܂��B �e�ʂ̑��肪�K�v�ȏꍇ�A�e�ʌv�ő��肷�邱�ƂɂȂ�܂��B �g�ݍ���Ńn����������Ό���������@���ǂ��ł��傤�B �P�~�R���̍ĉ����Ǝ����ɂ�9�͋L�ڂ̃P�~�R���e�X�^�[���֗��ł��B |

�S�|�P�Q�@��R��R���f���T�[

�R���f���T�[���R�̓��W�I�̉�H�ł͉��̉��̗͎����I�d�v�ȓ��������Ă��܂����A

�K���Ȃ��ƂɌ��݂ł���ԓ��肵�₷�����i�Ȃ̂ŁA�ȒP�ɐ�������ɂƂǂ߂܂��B

| ���̕����ɏH�t���̕��i������̒�R�R���f���T�[�����̎ʐ^��lj� ��R�ƃR���f���T�[�e�P���@���v�Q�� |

�R���f���T�[�łP�O�O�OPF�`�O�D�P��F�̗e�ʂ̕��̓t�C�����R���f���T�[��Z���~�b�N�R���f���T�[���g���܂��B

�T�OV�ψ��̕��͗e�ՂɁA����r�I�����œ���ł��܂��̂ŁA���ɗ��p����Ɨǂ��ł��傤�B

�v���[�g��H�ȂǍ����ϓd����K�v�Ƃ��镔���ł̓t�C�����R���f���T�[�����肵�₷���ł��B

���W�I��M�@�N���X�ł͈������̂ŏ[���ł��B

�̂̃`���[�u���^�̃y�[�p�E�R���f���T�[��I�C���E�R���f���T�[�̖��g�p�i����X����ł��邱�Ƃ�����܂����A

�≏�������Ă��镨�������ł��A�ł��邾���������������S�ł��B

���ɏo�͊ǂƑO�i�̃J�b�v�����O�E�R���f���T�[�͐≏��R���T�OM���ł����e��������܂��B

���̕��������ł��t�C�������Z���~�b�N�ɂ����������S�ł��B

�o�̓g�����X�Ƀp���ɓ����R���f���T�[�͎v��ʍ��d���������܂��B

���Ȃ��Ƃ��ψ�AC�Q�T�OV�ȏ�̂��̂��g���܂��傤�B

�̂̃��W�I�ł͂����Ɏ����d��DC�P�O�O�OV�̃y�[�p�[�R���f���T�[���g���܂������A���X�p���N���Ă��܂����B

AC���͉�H�ɐڑ������R���f���T�[�͈��S�K�i�}�[�N�t�̐��i���g���܂��傤�B

���SPF�ȉ��̃R���f���T�[�̓Z���~�b�N���}�C�J�E�R���f���T�[���g���܂��B

�T�OV�ψ��̕��͓��肪�e�Ղł����A�T�O�OV�ψ��̕��͑{���K�v������ł��傤�B

�e�ʂ͍ŋ߂ł͂d�U�n��Ƃ��d�P�Q�Ƃ��Ő��Y����Ă��܂��A�̂̉�H�}��̐��l�Ƒ�������Ă��w�ǂ̏ꍇ�@��肠��܂���B

������H�̏ꍇ�����͒��ӂ��K�v�ł��B

|

|

| ���̉摜�͏�L�̂��X�̎ʐ^�Ɠ���ւ��� | |

�S�|�P�R�@�^��ǃ\�P�b�g

�r�s�Ǘp�̂��̂͐V�i�̓���͍���ł��A���O���i�𗘗p����̂������I�ł��B

���W�I������O�������܂Ő���Ă悭���������g���Ă��������B

�t�w�i�S�{���j�@�t�x�i�T�j�@�t�y�i�U�j�@�t���i�V�j�@�����ł����������Ȃ̂́A�ʂɂt�s�����邩��ł��B

���s�Ǘp�̂V�s���@�X�s���\�P�b�g�A�f�s�p�̂t�r�\�P�b�g�͐V�i���w�����������ǂ��ł��傤�B

���[���h�^�C�v�ƃE�G�n�[�^�C�v������A�O�҂̕����M�����͍����悤�ł��B

�����g�i���Ԏ��g���j�p�̓Z���^�[�s����������̂��K�v�ł��A������K���A�[�X���Ďg���܂��B

�f�s�Ǘp�̃\�P�b�g�̓����[�ɂ��g���Ă���̂ŁA����͗e�Ղł��B

���s�ǃ��W�I�ł͕��ʃV�[���h�P�[�X�͕s�v�ł��B

�����U�`�u�U�Ȃǒ���g�����i�Ńn�����E��Ȃ��悤�ɃV�[���h�������̂��������܂��B

�ǂ����Ă��K�v�Ȏ���

�����̔��~����ɂ��āA�^��ǂɊ������r�j�[�����ŃA�[�X����Ηǂ��ł��傤�B

��T�ǂ̃\�P�b�g�ɂ͒[�q�Ԃ��V�[���h����ׂ̃Z���^�[�s��������܂��B

�H�ɐ����ǂ�d�͑����Ǘp�Ɂ@���̃Z���^�[�s�����ȗ�������������܂��B

�w�����鎞��g�ݗ��Ă鎞�͊m�F������������ł��B

���i�ɂ��@���@�ɔ����ȈႢ������܂��B

�ʐ^�̂`�e�p�̓~�Y�z�̕�����5���X�[�p�[�V���[�V�ɑg�ݍ��߂܂���ł����B

�S�|�P�S�@�_�C�A��

�^��ǃ��W�I�̑S�����ɂ͕S��㇗��̂��Ƃ���R�̃_�C�A�����̔�����Ă��܂����B

���݂ł̓o�[�j�A�_�C�A�������s�̂���Ă��Ȃ��悤�ł��B

�o�[�j�A�_�C�A��

�o�[�j�A�ڐ��肪���������_�C�A���ł��B

���O�̂Ƃ���A�o�[�j�A�ڐ���i���ځj���������̂łP�O�O�O���̂P�܂œǂݎ��܂����B

�̖̂����@�⑪���ɗǂ��g���Ă��܂����B

���^�̕��͕��ڂ�����܂�������o�[�j�A�_�C�A���ƌĂ�ł��܂��B

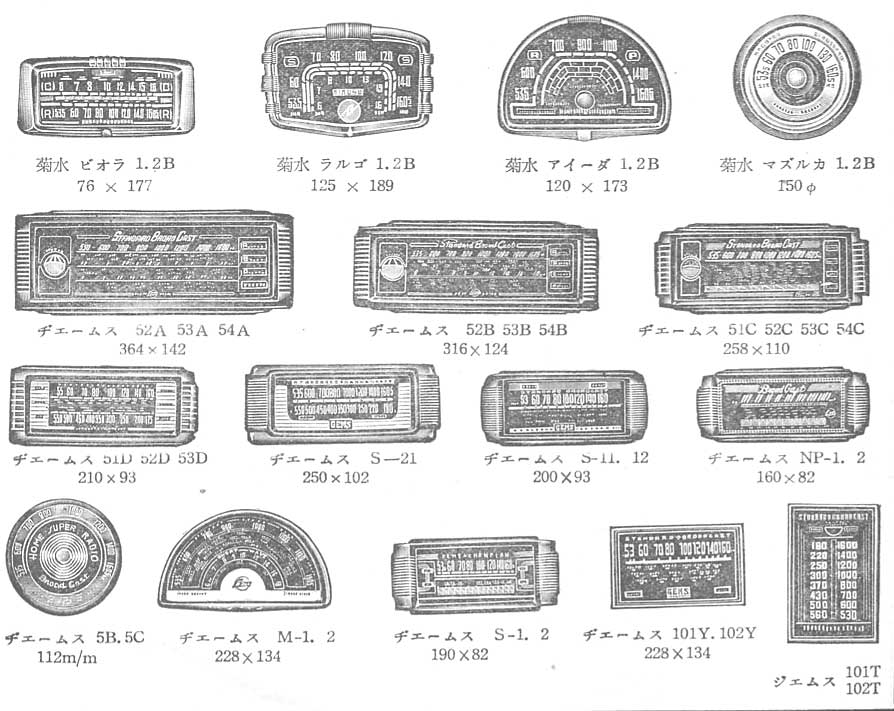

���Õi�̃_�C�A�����J�̗�

�A�}�`���A�[�����W�I��g�ݗ��Ă鎞�ɂ悭���p�����_�C�A�����J�̈��ł��B

| ���a�Q�O�N��㔼���̔�����Ă����_�C�A���̗� |

|