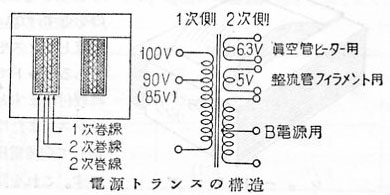

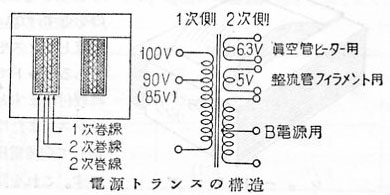

電灯線のAC 100VからA電源 B電源を得るために、それぞれの電圧に変換するトランスです。

使われる真空管の種類や数によって大きさや電圧が異なります。

電源トランスは製品には時代やメーカーによって大きなばらつきがあります。

昭和10年中頃から、20年代中頃の物資不足時代に作られたトランスはいかにもお粗末です。

細いエナメル線を使ったトランスも多く、レギュレーション(電圧変動率)も悪いです。

軽負荷と全負荷時の電圧の変動は20%以上のものがあります、中古品を流用するときは注意しましょう。

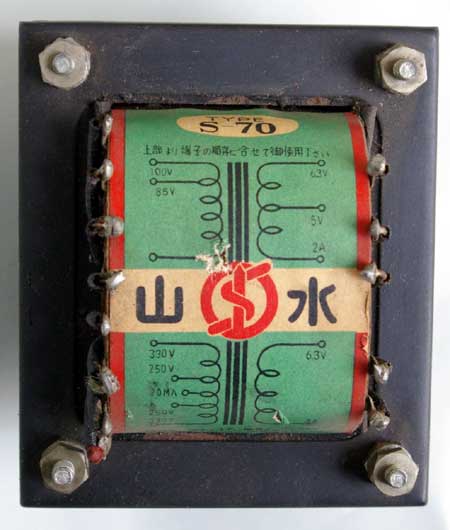

一次側には85Vないし90Vのタップがあります。

終戦後の電力事情の悪い時代の名残です、現在のように電源が安定した時代にタップは不要です。

巻き線は最初に1次側を巻き、次にヒーター用の巻き線を巻きます。

その外側にB巻き線を巻きます。

ヒーター用の巻き線はアースされますので、結果的に1次と2次のB巻き線間がシールドされることになり、

雑音防止に役立ちます。

ただ古い時代のものでは、このようなノウハウを知らずに製造されたものがあるようです。

ヒーター巻線の電流容量は真空管の合計分だけでなく、パイロットランプの消費分も忘れずに加えてください。

5球スーパークラスでB電流が50mA程度までは、半波整流のトランスが使われます、

それ以上の時は全波整流用の巻き線(中点タップつき)を持ったものが使われる事が多いです。

昭和20年代前半は真空管の性能を発揮させようとするのか、比較的B電圧の高いものが多いです。

なお古い時代のラジオで使われるダイナミックスピーカー(昭和20年代前半)はフィールド型のスピーカーが殆どです。

電磁石にするためフィールドコイルに電流を流します、多くは この駆動用にB電流を使います。

この為80〜100V程度B電圧を高くする必要があります。

普通 マグネチックスピーカーや永久磁石を使ったダイナミックスピーカー用のトランスのB電圧はAC200〜250Vが一般的ですが、

電磁型のスピーカー用のトランスは280〜350Vくらい必要です。

昔のラジオから抜き取ったトランスを再利用する時は、十分注意が必要です。

「大は小を兼ねる」と言われますが、トランスの場合、釣り合いの取れる範囲で利用したほうが無難で、むやみに余裕のあるものは要注意です。

トランスの選び方

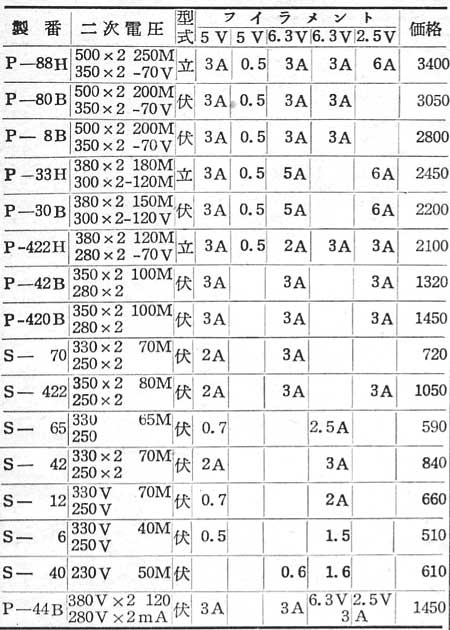

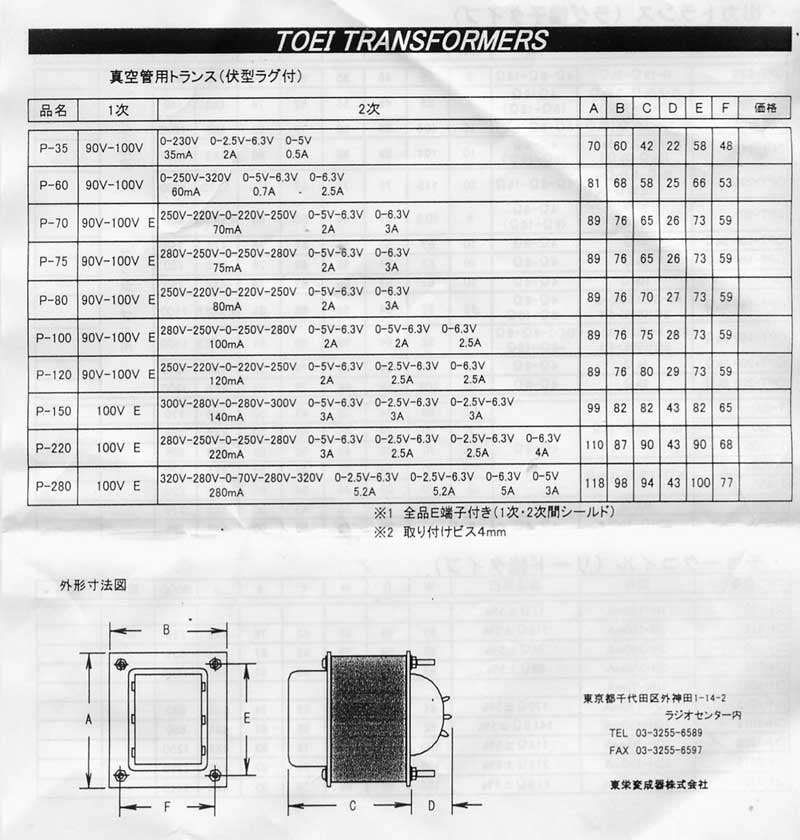

作ろうとするラジオの真空管により、トランスは決まってきます。

電源回路の項を参考にして トランスを選定してください。

昔はトランスメーカーも製品の種類も無数にありました、高級品から、安価なものまで、選択は自由自在でした。

しかし最近では製品の数が限られています、また高価です。

逆説的に トランスが入手できたので、この真空管を使おうかと考えたほうが良いことすらあります。

自分の手持ちの部品をどう組み合わせるか、工夫するのも楽しいでしょう。

一般的にはA巻線は容量に少し余裕を、B電圧は低いほうが使いやすいでしょう。

5V系の半波整流管は入手が難しくなったので、整流管用に5Vと6.3Vどちらでも使えるトランスがお勧めです。

これだと6X4のプレートを並列に接続 半波整流管として使えます。

昭和29年頃 売られていた「山水の電源トランス」の例、価格は卸値段。

製造時期によるトランスの外観の変遷

昭和7年ころの電源部

電源トランスと低周波チョークが同じ鉄のケースに同封されている。

この写真のトランスは比較的後期のもので、

さらに古いものは横長のケースに入れられていました。

内部はピッチ詰めで、分解修理は大変です。

昭和10年ころの電源トランスと低周波チョーク。

この頃になると電源トランスとチョークが別のケースに収納されるようになる。

ケース内はピッチ詰めなので分解修理は大変。

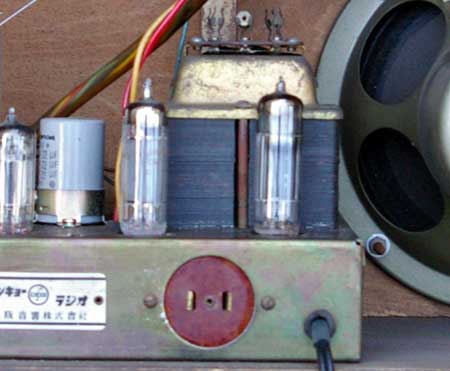

昭和14年年ころからこの形が多くなる。

ラジオの量産 物資不足の影響でしょう。

昭和16〜24年頃の物不足時代に作られたトランスはお粗末な製品が殆どです。

特に終戦の昭和20年前後に製造された物を再使用する時は充分注意してください。

なおこの時代のラジオについているトランスは交換されたか、巻きなおされたものもあります。

保守用の真空管が入手できず、入手容易な6.3V球に変更する為です。

写真のラジオそのものもオリジナルは12A出力から6ZーP1出力に変更されています。

昭和30年代の電源トランス。

現在入手できるトランスの例

http://www.radioboy.org/trance/index.htm

SEL