「指針止め」は機種により多種多様です。

ネジで固定されているものや突起で固定されているものがあります。

さらに外れないようペンキで固定されている場合もあります。

元に戻すために、よく観察しておいて下さい。

mT管トランスレス5球スーパーは昭和30年頃から盛んに製造されました。

真空管ラジオとしては比較的新しいと言えます、したがって通電すると、そのままで動作するものも沢山あります。

ただ鳴るといっても、そのまま使うのは危険です、必ず確認して使いましょう。

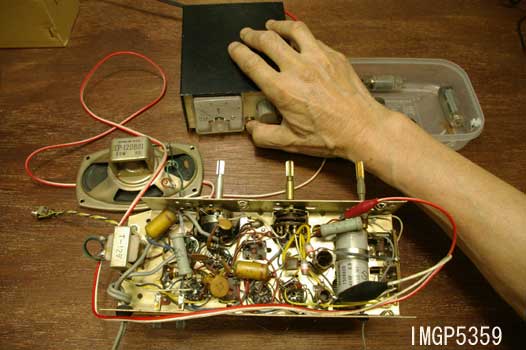

まずキャビネットからシャーシを外す必要が有ります。

この種のラジオでは殆どの場合ダイアルの指針はキャビネットに、ダイアルの糸はシャーシに組み込まれています。

「指針止め」からダイアルの糸を外す必要が有ります。

真空管を取り外して中を覗くと「指針止め」が有りますから、糸を外してください。

「指針止め」は機種により多種多様です。

ネジで固定されているものや突起で固定されているものがあります。

さらに外れないようペンキで固定されている場合もあります。

元に戻すために、よく観察しておいて下さい。

|

注意 ダイアルの糸を切らぬよう注意してください、元通りに糸かけするのは大変です。 初心者はシャーシを取り出したら、糸賭けの状態を写真に撮影しておいた方が良いでしょう。 |

スピーカーやイヤホーンジャックも外したほうが便利です。

スピーカーを外す時は、コーン紙を傷つけぬよう注意してください(穴の開いた厚紙でカバーするなど)。

| コラム ダイアルの糸が切れると復元に苦労します。 普通はキャビネットに糸かけ図が貼り付けられていることが多いです。 無い場合は、糸かけの様子をデジカメで撮影しておくと便利です。 |

シャーシを取り出したら、掃除機でゴミを吸い取り、汚れを落とします。

バリコンの羽根を変形させないように注意してください。

シャーシ内部の清掃時 部品を接触させないように。

①電源コードやプラグの確認、この部分意外と不具合が多いです。

②ヒューズが正しく装着されているか、時には針金で代用されていることすらあります。

③ブロック型ケミコンに変形は無いか、電解液が漏洩していないか確認。

④PLが切れていないか確認。

⑤出力管のグリッドと前段の結合コンデンサーの絶縁確認。

⑥平滑用のケミコンは大丈夫か→漏洩電流を測定する。

|

|

上記手順を踏んで通電するのが理想ですが、ラジオを入手したらとにかく通電したくなる方が多いです。

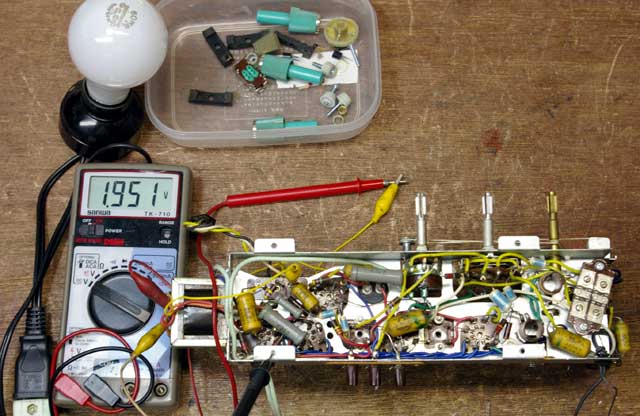

④と⑤を省略する場合 写真のようにAC入力に直列に電球を入れる仕掛けをお勧めします。

慣れると電球の点灯具合で不具合がわかるようになります。

|

|

|

|

原理は単純 AC回路に電球を直列に入れるだけです。 60Wか100W型を使ってください。 100W型の場合1V、60W型の場合10V程度の電圧降下があります。 電圧降下10Vが多少いやらしいですが、この電圧でもラジオが正常に動作する試験にもなります。 |

通電直後は光ります。 |

通電した時 60Wでは多少暖かくなりますが、暗くとも光ってはいけません。 電球は冷たい時は抵抗が極端に低いですが、光るようになると抵抗値が急激に高くなり、過電流を防止します。 これを使うとヒューズが切れる前に電球が明るくなうので直ぐ分かります。 60W電球は5球レスラジオでは点灯しません、電源投入時一瞬光って、その後光りません。 |

原理は単純 AC回路に電球を直列に入れるだけです。

60Wか100W型を使ってください。

100W型の場合1V、60W型の場合10V程度の電圧降下があります。

電圧降下10Vが多少いやらしいですが、この電圧でもラジオが正常に動作する試験にもなります。

通電した時 60Wでは多少暖かくなりますが、暗くとも光ってはいけません。

電球は冷たい時は抵抗が極端に低いですが、光るようになると抵抗値が急激に高くなり、過電流を防止します。

これを使うとヒューズが切れる前に電球が明るくなうので直ぐ分かります。

60W電球は5球レスラジオでは点灯しません、電源投入時一瞬光って、その後光りません。

通電1分後、暗くとも光る時はケミコンの不良やカップリングコンデンサーの不良の可能性が高いです、すぐ通電を中止してください。

電球は日立の物を使いました、光らせない使い方ですから、メーカーによって多少特性が異なることがあるかもしれません。

通電した時 PLを注目してください、一瞬 光り段々暗くなって音が出るようになると再度明るくなります。

真空管が点灯しているのにPLが光らない時は通電はすぐ中止してください、PLの断線です、このまま続けると真空管も断線します。

臭いにも注意してください、焦げたような臭いは危険信号です、通電はすぐ中止します。

ACコードが大丈夫でも通電出来ない時は、真空管の断線か、ソケットとの接触不良の可能性があります。

真空管のヒーターが全て直列に接続されています、1箇所でも断線か、接触不良があれば点灯しません。

真空管を軽くゆすって見ると、接触不良は回復することがあります。

最初の通電で電球が光らなかった場合、次回以降はこの仕組みは使わなくても大丈夫です。

100W型電球のばあい、ケミコンや結合コンデンサーの不良によるB電流の増加は判別し難いですが、電圧降下は無視できる範囲になり、ヒューズ代用も兼ねて便利です。

切り替えて使うとより便利でしょう。

なお昔のラジオ修理参考書を持っている人もいると思いますが、電源投入時だけは是非注意して下さい。

なぜなら、昔はラジオは毎日使うもので、故障したらすぐ修理するのが普通でした。

故障個所も普通は1つの原因でしたが、最近入手するラジオは数十年放置された物が多いので、

故障個所も複数で、昔のラジオ修理テキスト通りにしたら、貴重な部品をさらに壊す可能性があります。

充分注意して、電源を投入ください。

バリコン固定のゴムブッシュが溶けて変形しています。

これは交換部品の入手が難しいので、ホットボンドなどで修復します。

ゴムと異なるので、ハウリング防止効果は減少しますが、実用的には使えます。

動作試験

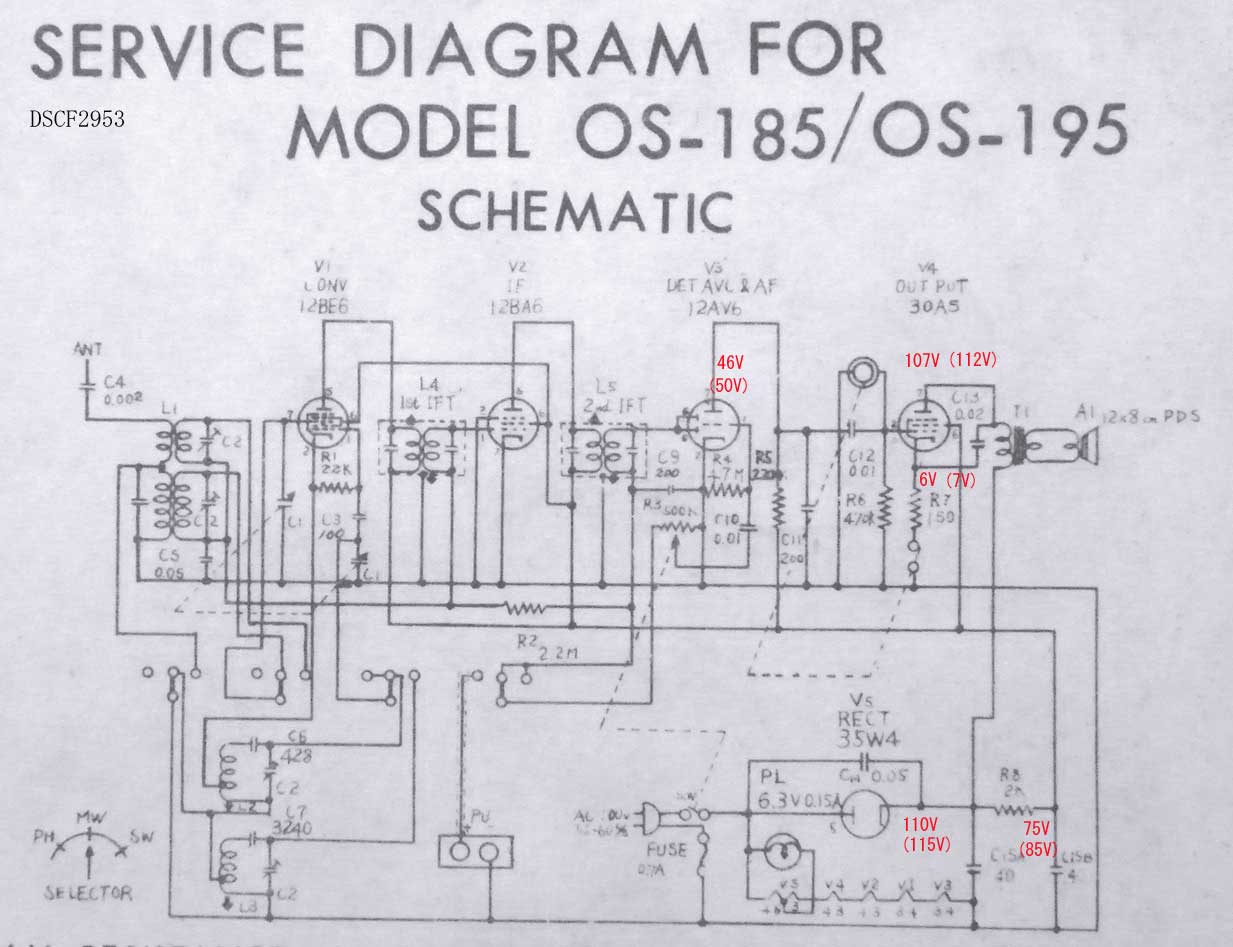

通電後、まずB電圧を測定します、100V前後あることを確認してください。

異常に低い時は整流管の劣化かケミコンの漏洩電流が過大になっている可能性があります。

次に出力管30A5(35C5)のG1の電圧を測定してください、内部抵抗の高い、デジタルテスターが良いでしょう。

ここに+電圧が出ると結合コンデンサーの不良です。

チューブラ型のペーパーコンデンサーが使われている場合、90%以上の割合でリークが酷く使えません。

漏洩試験をする代わりに無条件にフイルムコンデンサーに交換するほう効率的です。

出力管のG1の電圧を確認しているところ。

1.95V有ります、この分バイアスが浅くなりますので、

プレート電流が増加します。

放置すると真空管(出力管と整流管)が劣化します。

なお非常に稀ですが、出力管の不良でG1に+電圧が出ることがあります。

一般に真空管を抜いた時も+電圧が出るのがリーク、

抜いたら+電圧が消えるのが真空管不良です。

しかしレスラジオは真空管を抜くと、B電圧もでなくなります、

ケミコンにB電圧が残っている一瞬のうちに測定する必要があります。

矢印の物が結合コンデンサー。

C10 0.01μF。

通電すると20秒程度で何らかの音が聞こえます、完全に無音だった場合も含め、表のような原因が推定できます。

順次確認解消してください。

なお長期間保管されている間に、複数個所が壊れていることが多いです。

故障箇所は1つだけと思い込まないように注意しましょう。

| 現象 | 故障原因 | 備考 |

| 通電できず | ①ACコード断線やプラグの破損破損 ②ヒューズ断線 ③真空管の断線 ④真空管とソケットの接触不良 ⑤電源スイッチの不良 ⑥真空管ソケットの不良 |

①コード類で外見上危険と思われたときは交換する。 ③真空管は1本でも断線していると、全体が点灯しません。 個別に3番ピンと4番ピン間の導通を試験してください。 35W4などの整流管は6番ピンにPL用タップが出ています、 この為4番ピンと6番ピン間が良く断線しています、確認してください。 ④真空管を軽くゆすってみると回復することがあります。 基本的にはソケットの接触面を清掃することと真空管ピンの清掃が必要。 |

| 完全に無音の場合 | ①B電圧が出ていない、整流管の不良 抵抗(R10 R11)の断線。 ②出力トランスの断線、スピーカーのボイスコイル断線、 C11 0.01μFのショート。 ③出力管の不良、カソード抵抗の断線。 ④真空管ソケットの不良。 ⑤スピーカー配線のはずれ |

④出力管のPやG2に電圧が加わっていない事があります。 ソケットの金属片が破断している事が稀に有ります、 真空管のピンそのものの電圧を測定してみてください。 |

| ブーンと言う音が大きい | ①平滑コンデンサーの容量不足 ②部品同士の接触や真空管の不良 |

①真空管ラジオに小さなブーンと言うハム音は基本的にはつき物です、 電池動作のトランジスターラジオと比較してはいけません。 小さくブーンと音は出ます。 このクラスのラジオではスピーカーへのB電源で3V程度のリップルは普通です。 平滑回路を出た部分のリップルは0.3V程度。 |

| 音が小さい | ①出力管の劣化、スピーカーや出力トランスの不良、コンデンサーの絶縁不良(C11) ②特にスピーカー不良の場合、音が歪むことが多い。 ③イヤホーンジャックの不具合 |

①カソードバイアス電圧を測定してみて、3V以下だと劣化を疑うこと。 スピーカーを交換してみる。 PU端子から入力を入れてみて、AF部分(12AV6 30A5)が動作しているか確認 |

| 音が歪む | ①スピーカー不良 ②30A5バイアスの不良 ③カップリングコンデンサーの絶縁不良(C10とC8) ④AVC回路の不良(R3 R14 C3) ⑤グリットバイアス回路の抵抗断線(R5 R7 R8) |

①楕円型スピーカーは経験上、湿気などでコーンが変形し不具合になっていることがある。 ④ローカルの強力な放送局で歪む時はAVC回路を確認すると良い。 |

| 感度が悪い | ①アンテナが接続されていない ②鉄筋の建物で、元々電波状態が悪い ③真空管の劣化 ④IFTの不良(IFTのコイルの焼損やコンデンサーの劣化)や調整の狂い。 ⑤バンド切替スイッチの接触不良 ⑥アンテナコイルの断線 ⑦バイパスコンデンサー(C2 C3など)の容量抜け。 |

④IFT調整時 ピークが確認できない場合はコンデンサーの劣化の確率が高い、 これは交換すると回復する。 この故障は確認に経験が必要、交換してみるのも良い方法。 断線はテスターで測定すれば簡単に区別できる。 |

| PU入力はOKだが、 受信できない |

①バンド切替スイッチの接触不良 ②真空管の劣化 ③CR(コンデンサー 抵抗)の不良。 ④IFTを含むコイル類の断線、バリコンやトリマのショート。 |

①何度がまわしてみると回復する、接点復活剤の使用は避けたほうが無難。 ②良品と交換してみる ④アンテナコイル、発振コイルやIFTの断線はテスターで確認。 更に発振回路のC4のオープン R1の断線を確認。 |

| 一部の周波数で受信できない | ①バリコンの羽根がショートしている ②局部発振回路の劣化(コイル C4)。 ③パディングコンデンサー(C5 C6)の容量抜け→受信周波数が上側にずれる。 |

①配線を外して、テスターで導通を確認。 ③トランジスターラジオを横において、局発信号をモニターしてみる。 正常なら「受信周波数+455KHz」の信号が確認できる。 パディングコンデンサーの容量抜けは意外と多い。 |

| 発振する (ピー音がする) |

①真空管の不良 ②部品不良 配線のはずれ ③コンデンサーのオープン(C9 C11) ④外部の妨害電波(温水便座など)の混信 |

メーカー製受信機で発振する場合は少ないです、 それでも発振したら真空管の不良や半田付け不良を疑ってください。 (注意) 温水便座のごとく、455KHz付近の電波を出す機器が出回っています。 同調するとラジオから、IFの発振と間違えるようなピー音が出ます。 妨害を出す機器の電源を切ってみると区別できます。 |

| 雑音がでる | ①「かりかり、がりがり」雑音はコイルの切れ掛かりや コンデンサーの不良でおきやすい。 ②接触不良 ③外部雑音 |

①遠雷のような雑音は本物の雷さんのほかに コイル類の切れ掛かり、コンデンサーの不良でも発生します。 アメリカ製ラジオに組み込まれているIFTで「がりがり雑音」に苦しんだ経験あり。 ②接触不良は「揺する、軽く叩く」で見つけます。 ③外部雑音かどうかは別のラジオで聞き比べます。 |

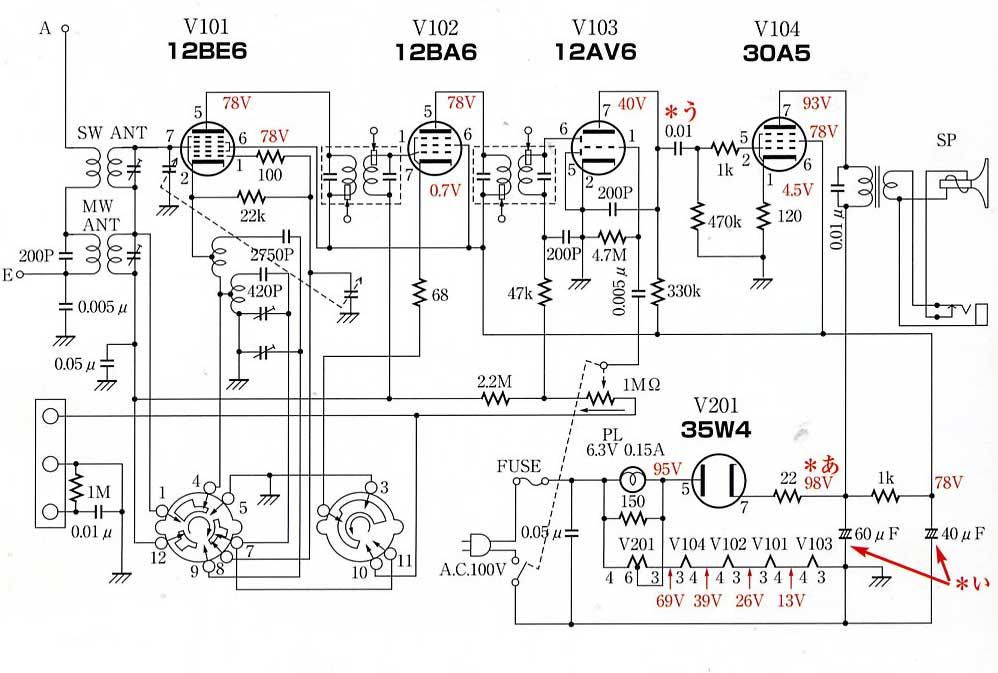

上記で解決できない場合、各部分の電圧を測定、標準値と比較して見てください。

下記は三菱のラジオの例です。

テスターはDCの場合 20KΩ/1Vの内部抵抗のテスターで測定しました。

電圧は放送を受信している時の物です。

電波が弱い時はAVC電圧の関係でB電流が増加、

平滑抵抗1KΩで電圧が降下し、この部分の電圧は数V下がります。

| 1 | 35W4のプレート | 95V | この場所はAC電圧です、ヒーターやPLの抵抗経由ですから100Vから数V低下しています。 |

| 2 | 35W4のK | 98V(DC) | プレートに加えたAC電圧より、少し高い電圧になります。 測定誤差もあるので、多少の上下は有ります、自分のテスターで目処をつけておくと良いでしょう。 ☆電圧が90V程度以下 ①整流管が劣化している。 ②B電流がが大幅に増加している。 ③ケミコンの容量不足(ブーンと言うハムが出ること多い)。 |

| 3 | 平滑後 | 78V | ☆大幅に高い時はB電流が減少しています。 特に平滑抵抗の両端で電圧降下が少ない時はB電流の減少を示します。 ①出力トランスや30A5のカソード抵抗の断線、G2へ電圧が加わっているか。 ②30A5の劣化 ③IFTの断線、12BE6 12BA6の不動作。 ☆電圧が異常に低い時(平滑抵抗の両端で電圧降下が多い) ①出力管への結合コンデンサー(※う)の絶縁不良 ②平滑抵抗の変化(熱による抵抗値の増加や断線) ③平滑コンデンサーの絶縁不良 |

| 30A5のプレート | 93V | 出力トランスの巻線抵抗で、98Vから93Vへ電圧降下する(ただしトランスの巻線抵抗は製品により異なる)。 電圧降下が少ない時はB電流が減少している→原因追求 |

|

| 30A5のカソード | 4.5V | 3Vくらい以下だと真空管の劣化、6Vくらいだとコンデンサーのリークでグリッドに+電圧が加わっている可能性あり カソード抵抗も念のため確認すると良い、稀に断線していることがある。 0V近くの場合 出力管が働いていない(真空管不良、ソケット不良 配線はずれ ソケット不良など) |

|

| 30A5のG1 | 0V | 出来るだけ入力抵抗の高いテスターで測定すること(デジタルテスターの方が高いことが多い)、0Vであることを確認。 0.1Vでも出れば結合コンデンサーの不良か、真空管の不良。 |

|

| 30A5のG2 | 78V | 真空管ソケットの端子が断線していることあり、真空管のピンで測定すると。 ※1) |

|

| 12AV(T)6のプレート | 40V | 負荷抵抗が高いので、測定するテスターで電圧の表示は大幅に変わります。 30~70V位にばらつついても可。 電圧測定時スピーカーからクリック音が出ます。 |

|

| 12BA(D)6のプレート | 78V | 電圧が出ない時はIFTの断線、電圧測定時スピーカーからクリック音が出ます。 ※1) |

|

| 12BA(D)6のG2 | 78V | 真空管ソケットの端子が断線していることあり、真空管のピンで測定すると。 ※1) |

|

| 12BA(D)6のカソード | 0.7V | この電圧はローカル局を受信している時です。 受信していない時は3V近くまで上昇します。 これは12BA6のB電流がAVC電圧で変動する為です。 |

|

| 12BE6のプレート | 78V | 真空管ソケットの端子が断線していることあり、真空管のピンで測定すると。 ※1) |

|

| 12BE6のG2・4 | 78V | 真空管ソケットの端子が断線していることあり、真空管のピンで測定すると。 ※1) |

|

| 12BE6のG1 |

※1)AVC電圧の変動により12BE6と12BA6のB電流が増減します、この為B電圧は数V程度これにつれて変動します。

ローカルの強い局を受信するとAVC電圧が高くなり(マイナス電圧)、これにつれてB電流が減少し、結果的にB電圧が上昇します。

さらに現象が解決しない場合、念のため真空管を交換してみてください。

| コラム 結合コンデンサーの絶縁抵抗が30MΩ有るとすると、グリッドリークを500KΩとして、 12AV6のプレート電圧を分割して、計算上1V近い電圧がG1に加わることになります。 この分バイアスが浅くなりプレート電流が増加します、出力管や整流管に無理が加わり、劣化を早めます。 チューブラ型のペーパーコンデンサーの絶縁抵抗は、現時点 ほとんどの物がこれ以下の絶縁抵抗しかありません。 乱暴ですが、出力管の結合コンデンサーは無条件にフイルムコンデンサーに交換したほうが無難です。 結合コンデンサーの絶縁が大丈夫でも、30A5の不良で+電圧が出る事はあります、確率は非常に低いです。 |

| コラム 100V 0.15Aのヒーター電流ですから666Ω有るはずですが、真空管が冷たい時は数分の1程度しか抵抗はありません。 またメーカーによって抵抗値(冷たい時の)は多少違う可能性があります。 あまり神経質に測定する必要は有りません、目安です。 |

| ペーパーコンデンサーについて 一般に全数交換した方が良いことすらあります。 ①電灯線に直結されている回路に使われているコンデンサーは安全規格の認定品に交換することをお勧めします。 ②その他のコンデンサーも絶縁不良になっていることが多いので、できればフイルムコンデンサーに交換した方が良いでしょう。 (テスターで測定して、絶縁は大丈夫と思っても、100Vを加えると、漏洩電流の多さに驚くことがあります) 容量計によっては漏洩電流があると、容量が増加したように表示するものが有ります、間違わないように。 抵抗について mT管のレスラジオの場合、抵抗は殆どそのまま使えることが多いです。 稀に断線や焼損があります、外見で焼けたようなものは抵抗値を確認ください、できれば交換した方が良いでしょう。 |

まずIFの調整です。

経験が浅く、メーカー製受信機の場合、無理に調整しない方が良いことがあります。

製造後数十年経過しているので、ネジが簡単にまわせない事が多いです。

特にナショナルの1部の機種で使われている写真のタイプの物はネジと一緒にコイルボビンが回転します。

結果的にコイルを断線させます、調整する時はボビンが回らぬよう注意してください。

東芝のかなりやQのごとく 磁気コアそのものをまわす場合、溝を破損させることがあります。

少し力を入れても回らぬ時はそれ以上回すのはやめた方が無難です。

調整にはSSG(標準信号発生器)かTO(テスト オシレーター)を使います。

SSG(あるいはTO)とラジオの接続は

ラジオのアースとSSGのアースを、アンテナ端子とSSGの出力端子を接続します。

でも普通は直結しません。

数百Ωの抵抗か250PFくらいのコンデンサーを経由して接続します。

これはアンテナのダミーとなるもので、トラッキング調整の時には必要となるものです。

(IF調整だけであれば、ダミーは不要です)

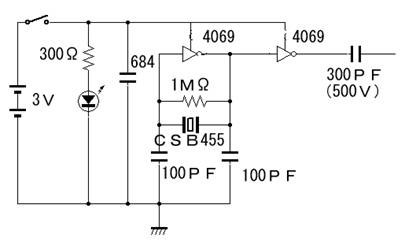

SSGやTOが無い場合、どうしてもIFTの調整をしたい方は、

セラミック発振子(秋葉原の秋月電子で@50円)とIC(4069)で図のような455KHzの発振器を作って利用してください。

変調をかけるとさらに便利です。

変調のかからぬ発振器を使う場合や放送電波を利用する時は12BA6のカソード電圧(DC)を測ります。

この68Ωの抵抗の両端の電圧が信号が強くなった時に、低くなる事を利用して調整します(電圧が最も低くなるところにあわせる)。

IFTのコアを調整して、12BA6のカソード電圧が最も低くなるようにします。

こうするとIFTの各コイルは455KHzに調整されます。

変調のかかった信号の場合

出力電圧を測るために、出力管のプレートにに0.1μF(耐圧注意)経由でテスターを接続します。

テスターの反対側はアース。

テスターは交流電圧計(10か25V)レンジにします。

放送波で調整する時は変調がかかっていますが、測定器と違って、レベルが変動しますので、上記のカソード電圧測定法が良いでしょう。

またマジックアイが付いている場合、これで合わせるとかんたんです。

|

パイロットランプ

|

スーパーの受信周波数は局発の周波数で決ります。

スーパーの受信周波数は局発の周波数で決ります。

一般に低い方の周波数はコイルを調整します。

コアがついていれば、これで調整出来ます。

写真の如くコア無しの場合、コイルの巻線を増減する事になります。

これは非常に不便です。

割り溝はこの中の巻線を移動してインダクタンスを多少調整出来ます。

中の線を他の巻線と同じ方向にずらすとインダクタンスが増加、

逆方向に寄せると減少します。

ST管5球スーパーの場合、自作機はパディングコンデンサーで調整するのが殆どでした。

この時代にはコアが高価だった為でしょう。

高い方の周波数はトリマコンデンサーで調整します。

発振コイルでコア入りのものの例。

(ゼネラル5A301のコイル)

これだと簡単に調整できる。

ダイアル目盛り合わせは、まず指針を0点(スタート位置)に合わせます。

スタート位置が不明な場合、両端がバランスする位置で決めてください。

600KHzの目盛りのところで、600KHzが受信できるよう、コイル(のコア)を調整します。

1400KHzの目盛りで1400KHzが受信できるようトリマで調整します。

1度やれば普通はほぼ大丈夫ですが、念のため、再度600KHz、次に1400KHzの確認をして下さい。

これで普通は目盛りに合致するのですが、1000KHz辺りで確認した方が良いでしょう。

なお自作のST管ラジオの場合は低い周波数はパディングコンデンサーで合わせる事が殆どでした。

さらに昭和20年代前半の部品を組み合わせた場合、規格が各社バラバラの為、目盛りが合わぬ事が多いです、念のため。

短波帯も同じ様に調整します。

中波帯だけのラジオはバリコンにトリマコンデンサーがついていますが、2バンド以上の場合、

トリマはバリコンから独立してコイルと組になっています。

トラッキング調整

低い方はアンテナコイルの同調コイルのLを、高い方はトリマ コンデンサーで最高感度になるように調整します。

コイルにコアが無い場合、調整はノウハウが必要です。

調整は省略した方が無難かもしれません。

調整が済めば、念のためエージングを兼ねて、動作試験をします。

なおトランジスターラジオに親しんだ人は、真空管ラジオにアンテナが必要とは思わない人もいるようです。

是非アンテナをつけてきいて下さい。

出来れば、アースも欲しいです。

昔のラジオの感度階級は高さ8m 水平部12mの標準アンテナを接続する前提で、計算されています。

トランスレスのシャーシには電灯線の片側が接続されている事が多いので、

アース線を直接シャーシに接続するのは止めましょう。

修理が完了すれば、キャビネットに入れるわけですが、ここで注意。

修理時

裸のスピーカーで確認した場合、意外とハムに気づかぬ事が有ります。

プラスチックキャビの場合は少ないですが、木箱入りの場合、

箱に取り付けると低音が出るようになり、ハムが気になってしかたが無いと言う事がよくあります。

大部分は電源のケミコン容量の不足ですが、箱に入れる前に確認した方が楽です。

|

シャーシ直接アースとフローティング・アース |

| ヒューズについて 普通は1Aか0.7A程度の物が使われています。 一部のラジオでヒューズが無い場合があります。 整流管35W4を断線させることでヒューズ代用にしています。 当時は35W4が安かったので、合理的な考え方ですが、 最近は高価な真空管なので、断線させないように注意しましょう。 心配な方は ヒューズを別に準備した方が安心です。 |