パディングコンデンサーの容量は最大600PF程度です。

実際の使用時には430PFのバリコンと組み合わせた場合、

おおよそ430PF程度です。

中古品を使用する時は、おおよその容量を測定しておいた方が良いでしょう。

電極がそれぞれ数枚の金属で出来ています、半田付けに注意しましょう。

半田付け不良で 5枚中3枚しか接続されていず、不可思議な現象が発生、

原因不明で悩まされることを防止するためにも役立ちます。

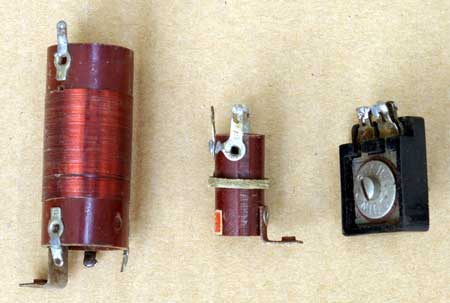

5球スーパーコイル

高周波増幅無しのコイルを通常このように呼びます。

アンテナ(側)コイルと発振コイルで組になっています。

最大容量430PFの標準型バリコンに適合するように、アンテナ側コイルは210μH、発振コイルは105~110μH程度です。

発振コイルに直列に入れるパディングコンデンサーはメーカー製のラジオでは固定コンデンサー、自作の場合は半固定の所謂パディングコンデンサーを使います。

パディングコンデンサーの容量は最大600PF程度です。

実際の使用時には430PFのバリコンと組み合わせた場合、

おおよそ430PF程度です。

中古品を使用する時は、おおよその容量を測定しておいた方が良いでしょう。

電極がそれぞれ数枚の金属で出来ています、半田付けに注意しましょう。

半田付け不良で 5枚中3枚しか接続されていず、不可思議な現象が発生、

原因不明で悩まされることを防止するためにも役立ちます。

| ループアンテナ |  |

①ループアンテナは電波のうち磁力線に感じるアンテナで、指向性があります。 これだけでアンテナと、同調コイルの働きをします。 ②アンテナとしての実効高は非常に低くcmのオーダーです。 しかし同調するとQ倍の電圧が取り出せます。 バリコンのQはコイルより格段に高いので、取り出せる電圧はコイルのQで左右されます。 例えば同調回路のQ(≒コイルのQ)を100とし 実行高3cm 電界強度10mV/mとすると 30mV(=0.03m×10mV/m×100)がループアンテナから取り出せる。 ③日本では電池管ポータブルラジオに多用されました、アメリカ製ラジオではAC電源のラジオにも散見されます。 金属に近づけるとQが急激に落ちる欠点があります。 ④外部アンテナを接続する時は数回コイルを巻いて、ここから外部アンテナに接続します。 |

| バー・アンテナ |  |

①ループアンテナが空芯だったのに対し、磁気コアの棒にコイルを巻いたもので、 同じような特徴があります、金属に近づくとQが落ちる欠点は多少軽減されています。 ②Qは空芯のループより高く、300くらいな物もあります。 ③日本でも電池管ポータブルラジオに使われ、ループに代わって昭和27年頃から使われるようになりました。 そのままトランジスターラジオに引き継がれました、現在のラジオでも使われています。 ④外部アンテナを接続する時は数回コイルを巻いて、ここから外部アンテナに接続します。 |

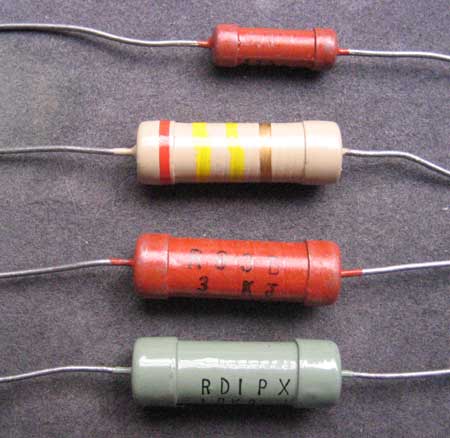

メーカー製ラジオに使われている固定コンデンサー。

写真は東芝のかなりやシリーズに使用。

チタコンやマイカを利用した例も多い。

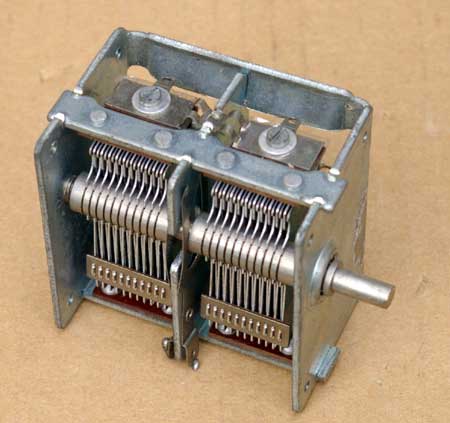

VC

写真のバリコンには「トリマ」がついていますが、

2バンド以上のラジオの場合 コイル側にそれぞれトリマをつけます。

したがって オールウエーブ用のバリコンにはトリマがありません。

容量は最大430PF 等容量です。

しかし、真空管用でも親子バリコンや等容量のバリコンでも最大容量が340や380程度のものが有ります。

購入する時は組み合わせるコイルが入手可能かを確認したほうが良いでしょう。

なお昭和26年頃までに作られたバリコンは最大容量や容量変化曲線がメーカーごとに異なることがあります。

当時はバリコン コイル ダイアルの3点は同じ規格で作られたグループの物を使うのが常識でした。

したがって戦前から民間放送が開始された時代の部品を流用する時、規格が多少異なると覚えて置いてください。

動作しないことはありませんが、ダイアルの目盛りが合わなかったり、最高感度に調整できないことがありえます。

最近入手できる物はトリマ無しが結構多いので、外付けのトリマ(max15PF程度)を必ず準備してください。

軸の太さは日本製の場合 殆どは6mmφですが、最近アメリカ製などのインチサイズの物が出回っています、

ほんの少しですが太いので、日本製のツマミが使えないことがあります。

羽根に無闇に触らないように注意しましょう。

接触すると特定の周波数で 受信出来なくなったり、雑音の原因となります。

羽根に接点復活剤やCRCなどの化学製品を噴射しないようにしましょう。

誘電率が空気より高くなり、容量が変わります。

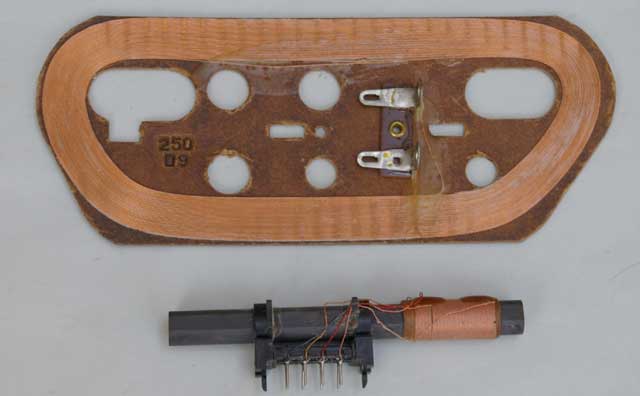

高周波増幅付スーパー用3連バリコン

高周波増幅付スーパーの場合、3連バリコンを使用します。

左が高周波増幅付スーパー用

右側が高周波2段のストレートラジオ用です。

ストレートラジオの場合、各セクションとも同じ周波数を扱いますので、

結合を防ぐための仕切りの板がついています。

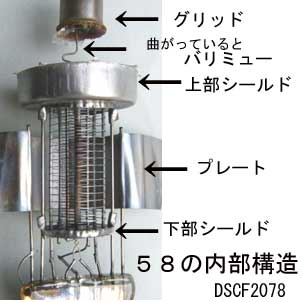

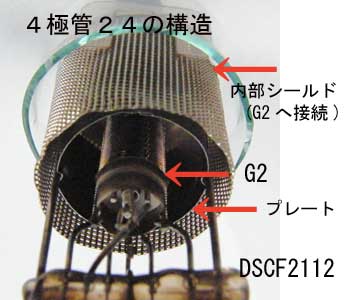

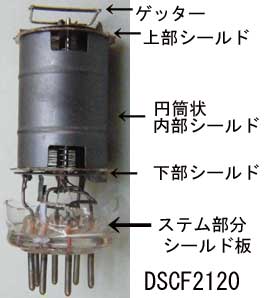

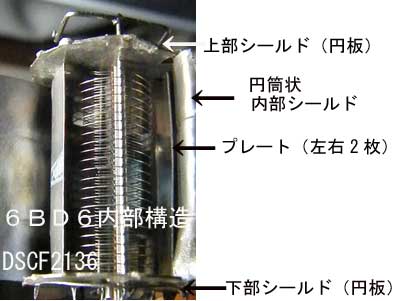

| 真空管のシールドケースについて 6D6など高周波増幅用の真空管は必ずシールドケースを使ってください。 使わないとプレートとトップグリッド間の微少容量で帰還が発生し、結果的に発振します。 シールドケースも上部シールドと外部のシールドケース間に隙間が出来ないような物を選んでください。 肩の部分に隙間があると、プレートとグリッド間の容量が増加して、発振しやすくなります。 困った場合 肩の部分をアルミ箔で隙間を埋めると良いでしょう。 6D6や6C6は製造時期によって背の高さが異なります。 元々はアメリカ製と同じだったのですが、昭和20年代前半 日本で背の低いものを製造するようになりました。 このため、背の低い6D6用のシールドケースに、 アメリカ製などの背の高い6D6を使うと、ケースが浮き上がって使用できないことがあります。 また この逆もあります、この場合は下側を切り詰めると解決できます。 代用品を作るには、戦時中普及した統1号シールドケース(キャップ型)を参考にすると良いでしょう。 肩の部分がぴったりの金属ケースが利用できます、半田付けが必要なので、 アルミの場合は鳩目を使って その部分に半田付けします。 外観は評価が分かれるでしょうが、、シールドケースとしての効果は充分です。    中間周波増幅用(6D6や58)ST管の構造   ST管でも内部シールド付があります、このシールドはG2(スクリーングリッド)に接続されています。 昭和10年頃の無線と実験を読むと真空管の記号で、プレートをG2が取り囲むように書いてあります。 まさにこの構造を示しているのです。  mT管は真空管のガラス内部に円筒状のシールド、それをはさんで上下の円板状シールド、 さらにステム部分にもシールド板が組み込まれています。 このため外部に発振防止用にシールドケースを使わなくても大丈夫です。 注意することはソケットのセンターピンを必ずアースすることです。 ステム部分のシールド板とこのセンターピンの働きでプレート グリッド間の結合を減少させています。 なお6AV6など低周波増幅管にシールドケースを使っていることがありますが、 この球はプレートがむき出しなので、ハムなどの誘導防止用です。     GT管やメタル管の場合 原則1ピンをアースします。 このピンにメタル管の金属部分が接続されているからです。 GT管の6SK7-GTなど金属の袴をはいたG球もシールドは1ピンに接続されています。 |

コラム

中間周波トランスの今昔

日本の中間周波数は製造メーカーでまちまちでした、例えば昭和11年頃のテレビアンM-60では225KHzを採用しています。

なお一般に175KHzのものも見かけます。

昭和16年頃463KHzを推奨するようになり、昭和26年に455KHzに変更になりました。

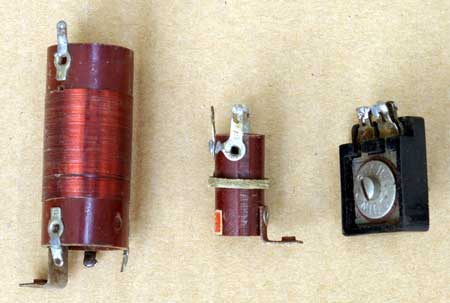

写真はナショナルの高周波増幅付スーパーのIFTの内部写真で、木製の棒にコイルが巻かれています。

周波数の調整方法はC同調です。

普通に使われているIFT

現在販売されているIFTとその内部構造

左側 ラジオ少年製 RB-2型

右側 中国製 633型(475KHz)

中の構造が違い、中国製は側面から調整するように作られている。

余談

①IFTの周波数は戦前は175KHz 戦後すぐは463KHz 昭和25年ころから455KHzが多いです。

(ダブルスーパー用の50KHzのIFTも売られていました)

特に戦前はスーパーの生産も少なく、IFの周波数もまちまちですから個別に確認する必要があります。

②昭和25年ころ 「高い利得が得られるIFTが良い」と各社競作した時代があるようで、

これらのIFTにたまたまめぐり合うと発振しやすくて、手に負えなくなることがあります。

コイル専業メーカーのものにはこの傾向があるようです。

セットメーカー製のラジオから抜き出したIFTは安定度を重視したものが多いと感じます。

ナショナルのIFTは合理的生産の為、シャーシの切り込みに はめ込む固定方法を採用したものがあります、

この再利用には工夫が必要です、できれば避けたほうが良いでしょう。

③IFTを分解すると、内部のコイルには型名が書いてないので、どちらがA(前段)かB(後段 検波段)か混乱することがあります。

Bのほうがコイルの間隔がAに比べ ほんの少し狭いので切り分けることが出来ます。

これは検波段のIFTは2極管検波の為、コイルのQが落ちるので、結合度を少し蜜にしてある為です。

④HiFi用のIFTでは広帯域や可変帯域のものがあります、この調整にはゼネスコープなどの測定器(IFの帯域をブラウン管に映し出す)が必要です。

無線と実験 昭和29年5月号のトリオの広告による可変帯域のIFT。

バーニアダイアル

ダイアルメカ

アマチュアーがラジオを組み立てる時によく利用したダイアルメカの一例です。

IFT

VR

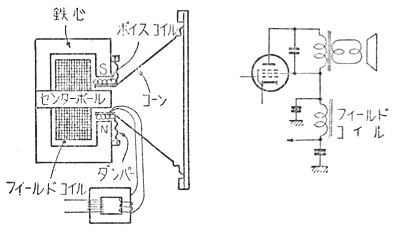

フィールド型(電磁型 励磁型)ダイナミックスピーカー。

現在使われているスピーカーの御先祖とも言えるものです。

最近では永久磁石を使ったスピーカーしか見かけませんが、当時はフィールド型ダイナミックスピーカー、パーマネント・ダイナミックスピーカーと区別していました。

マグネチックスピーカーより、大きな音が出せ、かつ低音が出るので高級ラジオに使われました。

フィールドコイルに直流を流し、センターポールを電磁石にします。

大型のものは専用電源を持ったものもありますが、ラジオ用ではB電源の平滑用チョークコイルの代わりに使う例が殆どです。

この為電源トランスのB巻線は、フィールドコイルでの電圧降下を見込んで80~100V高くしてあります。

6インチ半(16cm)のものはフィールドコイルの巻線抵抗は2500オーム程度で、電流は30~40mA流します。

スピーカーの口径や出力が大きくなると巻線が太くなると抵抗も低くなり、1500オームや1000オームのものがあります。

より強力に励磁するため、電流は60~130mAと大きくなります。

小型のものは日本では昭和20年代後半、電磁石に代わり永久磁石を使ったパーマネントスピーカーに移行します。

マニアの間では人気があるのですが、壊れると代わりを見つけるのに苦労します。

普通のスピーカーで そのまま代用する時はフィールドコイルの電圧降下分を抵抗で補う必要があります。

消費電力が大きいので、大型の抵抗(流す電流に耐えられるもの)を準備してください、発熱にも要注意。

ダイナミックスピーカーはマグネチックスピーカーと違い、ボイスコイルの巻数は少なく、インピーダンスが数Ω~数十Ωです。

出力管の負荷として直接接続するのは難しいので殆どの場合 出力トランスでインピーダンス変換をして使います。

電磁石の代わりに永久磁石を使ったもので、当時はパーマネント・ダイナミックスピーカーとして区別して呼んでいました。

セットメーカー製ラジオで沢山使われるようになったのは昭和25年頃からです、それまでは励磁型の物が多いです。

最初は16cm口径の物がほとんどでしたが、段々大口径の物も生産されるようになりました。

ボイスコイルは最近では8Ωの物が多いですが、古いものでは1.6Ωとか3.2Ωなど半端なものが有ります。

出力トランスが断線して交換する時、同じ数値の物は入手でき無いことが多いです。

現在入手できる出力トランスの2次側インピーダンスは4Ωか8Ωです。

ボイスコイルのインピーダンスが1.6Ωの場合、出力トランスの4Ω端子に接続した場合、1次側のインピーダンスは表示値の半分以下になります。

インピーダンスの比は巻線比の二乗ですから、トランスの巻線比を考慮した上、応用ください。

永久磁石型のダイナミックスピーカーでは例外的にインピーダンスが数百ΩのOTL(出力トランスレス)用のスピーカーがあります。

パーマネント・ダイナミックスピーカー

フィールド型(電磁型 励磁型)ダイナミックスピーカーを永久磁石に置き換えた物で、

フィールド型(電磁型 励磁型)ダイナミックスピーカーを永久磁石に置き換えた物で、

昭和20年代後半から、こちらが主力になりました。

何時からとはなく、パーマネントを省いて単に「ダイナミックスピーカー」と呼ぶようになりました。

古い真空管ラジオ用に組み込まれているスピーカーは80%以上再利用可能です。

ただ出力トランスは断線していることが多いです。

当時の製造技術が劣悪だったのか、ST管ラジオに付属の出力トランスは半数は断線しています。

製造当時もよく断線していたらしく、写真のような「替コイル」が販売されていました。

現在ではこのコイルは入手できませんので、出力トランスごと取り替える必要があります。

mT管トランスレスラジオでは断線している確率は比較的低いです。

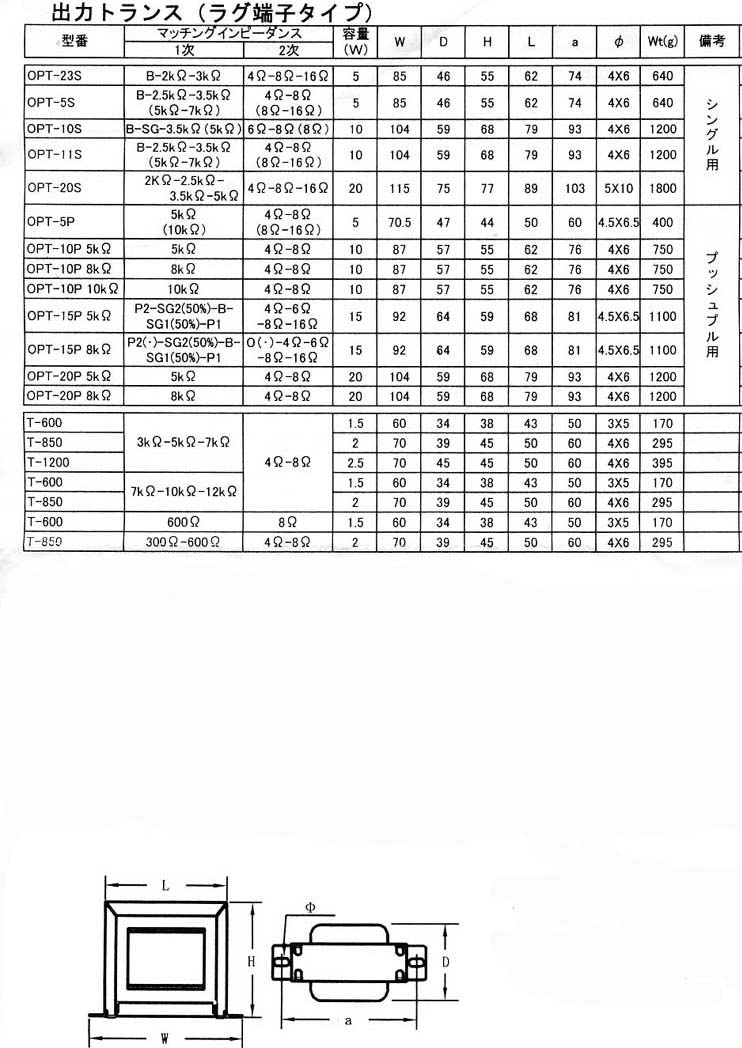

出力トランス。

ダイナミックスピーカーはその構造上 ボイスコイルの巻数には制限があります。

ST管時代の物は1.6Ω 3.2Ωなどのものもありますが、4Ωや8Ω 16Ωが代表的な値です。

これでは出力管の負荷にマッチングしませんので、トランスを使ってインピーダンス整合をします。

出力トランスは写真のようなユニバーサルタイプの物が現在でも売られています。

HI Fiアンプに使う場合は超高級品の出力トランスが販売されていますが、ラジオ用の場合、

1,000円程度で売られている物を使います。

出力のW数で大体の大きさが決められています。

写真の物は42や6AR5クラスに使われる物です。

大は小を兼ねますが、小さなトランスを大出力で使うのは駄目です。

トランスのインピーダンス比は巻数比の二乗です。

したがって5Kと7Kの間は2KΩだなどと計算してはいけません、大きな間違いです。

厳密なことを無視すれば、ボイスコイル1.6Ωを0Ωー4Ωの端子に接続すれば7000Ω端子では2800Ω、

12,000Ωでは4800Ωになります。

真空管の負荷インピーダンスはアバウトですから、実験して満足できる音質なら良しとする方法もあります。

シングル用の出力トランスでは直流磁化を防止するため、コアにギャップをあけてあります。

分解し 元に戻す時は気をつけてください。

なおプッシュプル用の出力トランスは、直流磁化の影響が殆ど無いので、ギャップはありません。

現在販売されているトランスの例を示す。

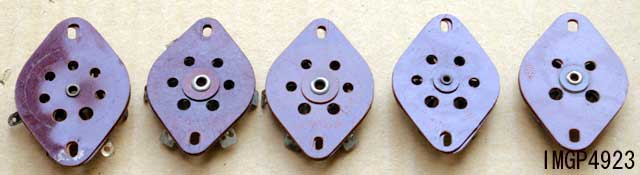

ST管用シールドケース

真空管をシールドする為の容器で、アルミの薄い板で作られています。

トップグリッドの真空管6D6や6C6などに良く使われますが、上部のくびれた部分が真空管に密着する必要があります。

この部分に隙間があるとグリッドとプレート間の静電容量が増加し、増幅が満足に出来なくなることがあります。

また6ZーDH3Aなどの低周波増幅用真空管にも使われます、これはハムなどの誘導を防止する為です。

ST管用シールドケースは色々な形があり、また寸法もまちまちです。

下側の取り付け金具と必ず組になったものを選んでください。

泣き別れになったシールドケースが売られていることがあります、

寸法が微妙に違いますので、片側だけ入手しても上手く使える割合は10個に1つ無いでしょう。

なおST管の寸法が昭和20年代中頃短くなりました、この為シールドケースを選ぶ時は高さも重要です。

寸法が合わないと真空管のグリッド プレート間の静電容量が増え、発振する可能性があります。

昭和15年ころから、キャップ式のシールドケースが使われたことがあります。

見かけは貧弱ですが、シールドケースとしての効果は大丈夫です。

2008年4月20日

日本でラジオに使われたのは昭和初期から昭和27年頃までに多く、日本のメーカー製ラジオではST管時代の物が殆どです。

このタイプのスピーカーは当然のことにフィールドコイルに電流を流して、電磁石にする必要があります。

口径の大きなスピーカーは大きな電力が必要です。

初期のものには専用電源が準備されていましたが、ほとんどのものはB電源の平滑チョークコイルを兼ねさせる形の利用が大多数です。

この為B電源はチョークでのドロップを見込んで80~100V高く出るように設計されています。

フィールドコイルの抵抗値は1,000Ω 1,500Ω 2,000Ω 2,500Ω等ですが、これ以外もあります。

外国のものには電池で励磁させる為か、数十Ωのものも有るようです。

一般に2,500Ωのものは戦前の47B出力の4ペンに良く使われました、戦後の物は恐らく少ないでしょう。

1,500Ωは42 80の5球スーパーに良く使われました。電流は60mA程度。

1,000Ωの物は8インチ以上の大型に多く、一般に電蓄に使われることが多いです、一般に100mA程度必要です。

励磁するに必要な電力は個々に異なりますので、このスピーカーを使う時は電流値にも十分注意する必要があります。

1,000Ωの物に数十mA流したのでは大きな音は出ません。

また粗悪品では細いエナメル線を巻いて、抵抗値だけは大きいが、巻き数が少なく大きな音が出ないものも中にはあるようです。

昭和26年の卸商報記載のパイオニアのフィールド型ダイナミックスピーカーの製品を紹介すると 表のようになります。

パーマネントスピーカーが使われていたラジオにフィールド型を安易に交換しても良好には動作しません。

またフィールド型相互でも励磁電流まで含めて互換性を考える必要があります。

なおハム音が大きい時はフィールドコイルの接続を逆にしてみると極性の関係で小さくなることがあります。

これはフィールドコイルとボイスコイルでハム音を打つ消しあう極性がある為と考えられます。