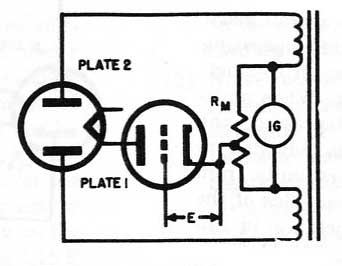

水銀整流管83で整流した電流を被測定真空管のプレートに加えます。

グリッドには0.5V〜5Vの交流をバイアスとともにそのまま加えます。

(整流された脈流です)

被測定真空管に電流が流れますが、グリッドに加えられた電圧 Eと

プレートに加えられた電圧の位相が同じ場合と逆の場合が交互に発生します。

この為 水銀整流管83のプレート1 2のそれぞれに流れる電流に差が出てきます。

この差は被測定真空管のgmに比例するので、この差の電流を読むことでgmを直読する仕掛けです。

写真 再撮影要

現在日本でもっとも普及している真空管試験器でしょう、多くの方が愛用していると思います。

アメリカ軍用の試験器で丈夫に作られていますが、兵隊さんが乱暴に扱った為か、修理されたものも多いです。

部品が統一されていて、部品の交換が簡単に出来るよう良く考えられています。

簡単な修理方法と校正方法を紹介します。

TV−7は真空管の良否を簡単に判別する為の道具で、厳密な測定は出来ません。

ただ精密な測定器は取り扱いが複雑で、操作が面倒です、この機種は簡単に取り扱えて実用的な真空管試験器と言えるでしょう。

被試験真空管のグリッドに0.5V〜5Vの交流を加え、プレート電流を読み取りメーターで表示します。

この数値を標準真空管と比較、良否の判断をする仕掛けです。

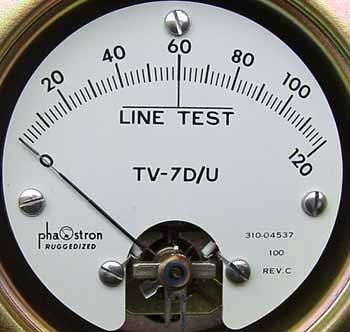

メーターの数値は0〜120まで目盛ってあり、直接gmを表示するものでは有りません。

おおよそのgmが必要な時は次のように換算します。

Bレンジ:フルスケールで3000マイクロモー(目盛り20:500 40:1000 60:1500 80:2000 120:3000)

Cレンジ:フルスケールで6000マイクロモー

Dレンジ:フルスケールで15000マイクロモー

Eレンジ:フルスケールで30000マイクロモー

真空管の電極にはAC電源そのままの50や60Hzの交流を加えます、真空管のgm測定器によくある、発振器と増幅器はこの機種にはありません。

ヒコック社独自の測定回路を採用しています。

乱暴に扱っても壊れにくい、測定が簡便で実用性においてすばらしい製品ですが、厳密性では多少劣ります。

測定の原理

水銀整流管83で整流した電流を被測定真空管のプレートに加えます。

グリッドには0.5V〜5Vの交流をバイアスとともにそのまま加えます。

(整流された脈流です)

被測定真空管に電流が流れますが、グリッドに加えられた電圧 Eと

プレートに加えられた電圧の位相が同じ場合と逆の場合が交互に発生します。

この為 水銀整流管83のプレート1 2のそれぞれに流れる電流に差が出てきます。

この差は被測定真空管のgmに比例するので、この差の電流を読むことでgmを直読する仕掛けです。

外観です。

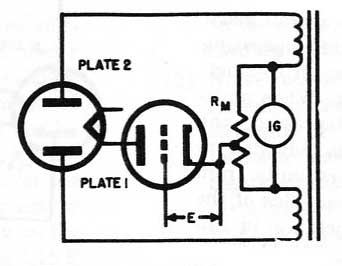

TV−7の仕組みと よく断線するヒューズランプの交換

この測定器の電源トランスは一次側が93Vです、巻線抵抗器(VR)とFUSE兼用のPLの抵抗分で117Vから93Vに落として使うように設計されています。

もともと105V〜125V (50〜1000Hz)で動作するように作られています。

巻線VRは電圧が変動した時の調整用です。

日本の100Vで使う時 100V対117Vのステップアップトランスを使うべきなのでしょうが、不便です。

そのまま使いたいところです、ところが100Vで使って困るのはヒューズランプの断線です。

これはLINE ADJUSTのVRの抵抗値が0に近くなり、これで制限されていたトランスの突入電流が増大するためです。

FUSE兼用のランプを6V 6Wか8Wに変更すれば断線することなく実用的に使えます。

昔バイクに使っていた6Vランプなのでで、バイク関連の店を丹念に探すと入手できます。

本物のヒューズに交換する人がいますが、これは間違いです。

安全装置としてのヒューズと過大電流が流れたと言う表示器の双方を兼ねた部品とご理解ください。

真空管を試験して、このランプ明るく光ると真空管に無理がかかっている表示と考えると良いでしょう。

慣れるとこのランプは操作ミスであわやという事故から救ってくれます。

100Vで使用する場合、厳密に言えば、全体を校正しなおすのが正しいのでしょうが、自家用に使用するなら無視しても大丈夫です。

なお整流器の経年変化で電圧調整が狂っていることが多いです、気になる方は下記方法で確認したらよいでしょう。

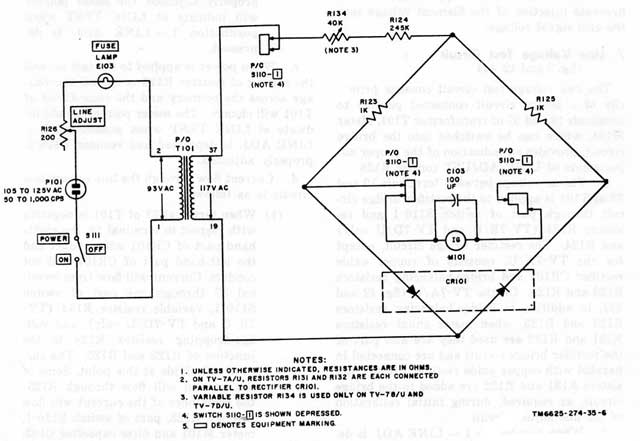

まずLINE ADJUSTを回し、メーターの指針がLINE TESTの位置を示すよう調整します。

次に電極切替SWをHS53460に、ヒーター電圧は117Vに設定します。

この状態でオクタルソケットの2ピンと7ピン間の交流電圧をテスターで測定します、121V(無負荷状態で)になっていれば合格。

大きく狂っていれば再調整した方が良いでしょう。

方法は簡単です、オクタルソケットの2ピンと7ピン間が121Vの状態で、LINE TESTの位置に指針が合致するよう半固定VRを調整します。

なお上記はTV−7/B TV−7/Dの場合で、TV−7 TV−7/AはVRが有りません、固定抵抗R124のみですから、調整は抵抗を取り変えて行います。

その他 全体を校正する場合、米軍のマニュアルがネット上に公開されています、入手して挑戦してみてください。

非常に親切に説明されていて、真空管試験器を持つ程度の方なら比較的簡単に校正できます。

測定器も特殊なものは必要ありません、電圧を可変できるスライダックと交流電圧計程度です。

電圧調整回路の概要

TV−7/D LINE ADJUST回路

TV−7 TV−7/Aの場合はR134がありません。

R124のみですから、抵抗を適宜交換して調整します。

R134の位置

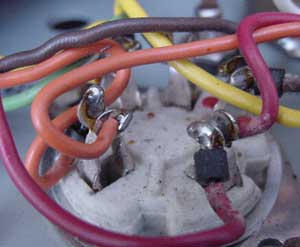

真空管ソケットの交換

特に7ピンmT管のソケットが良く壊れます。

使用頻度が高いことと、ピンが曲っているものを試験することもあるせいでしょう。

トランスはパネル面にある3個のネジを取り外すと簡単に動かせます、この状態でソケットを交換すれば簡単です。

写真のものはTV−7/Dです。

他のバージョンでは発振防止のフェライトビーズがありません。

ロータリースイッチの上にある2個の大きな穴はトランスの取り付け穴です。

測定の原理

被試験管のグリッドに5V(BとCレンジ)を加へ、プレートには165Vを83で整流した脈流が加へます。

グリッド電圧は測定レンジで変わり、BとCレンジは5V Dレンジは2.5V、Eレンジは0.5Vになる。

なお6AK5など電圧増幅管を測定する時、TEST(GM)ボタンを長く押すとグリッドが赤熱して、球を駄目にする事があります。

ヒィラメントなど全ての電極をロータリーSWで自由に設定できるので、データーシートに載ってない真空管も簡単に試験できます。

7個のSW(H、H、P、G1、G2、G3、K)の設定が必要です。

GMは単なる数字として出てくる、これも使い易さへの配慮か、米国の真空管屋さんから中古球を買うと数値が書いてある事があり、TVー7で試験した事を示す。

なおこのデーターシートの数値はGMが新品の60%程度が記載されている、但し球により、多少上下あり。

メーター目盛りの最大値は120です。

この数値はBレンジでは3000μモー、Cレンジでは6000μモー、Dレンジでは15000μモーに相当します。

したがってBレンジでは読み取った数値を25倍、Cレンジでは50倍すればμモーに換算できます。

この機種のメーターは200μAで、比較的断線し易いようです、大事に使いましょう。

ダイオードによるメーター保護回路を組み込んでおいた方が安心です。

なおソケットは消耗品と考えた方がよさそうで、特にmT用は使用頻度が高い為か壊れやすい。

TV−7で出来ることは

1)GMチェックとエミッションチェック

2)電極ショートテスト

3)ガステスト

4)ノイズテスト

5)ラジオ用パイロットランプの点灯試験

使用上の注意

この試験器に厳密な事を要求してはいけません、目安を示してくれるものと割り切って使うべきです。

普通のラジオに使われる真空管の場合、この試験器で破棄値とされるものでも充分使えるものがあります。

新品の真空管が大量に安く入手できる時代は捨てても惜しくありませんが、最近では高価なので、大事に使いましょう。

なお逆にこの試験器でOKとでても実祭は使えないものが稀にあります。

6ZDH3Aなどμの高い球を試験する時、BやCレンジではGMが低く出ることが有ります。

球により、減少割合はまちまちですが、半分くらいの事も有るようです、テストして不良と判断しないように。

目盛りが読み難いのですが、Dレンジで測定するともう少し正確です。

TV−10ではDレンジとの指定があります。

理想的にはG入力0.5VのEレンジなのでしょうが、今度は針が殆ど振れず、読み取れません。

GMの高い球を試験する時、テスト中に球をやけどしないように触ってみて、測定値に変化があれば、寄生発振している可能性があります、要注意。

TV−7シリーズでもTV−7Dはこの発振防止の為、ソケット近くにフェライトビーズが入れられています。

TV−7Dのメーター

このメーターは断線しやすいです。

代用品の入手に困る事が多いです。

ガラス部分を外して撮影した画像です。

参考にしてください。

オリジナル画像は1024×768

x-DSC000145

メーター保護

メーターの端子にダイオードを入れメーター保護。

こうすると端子には無理な電圧が加わりません。

順方向に2個直列、逆方向に1個の3個が必要です。

順方向に2個直列につないだのはこのメーターのフルスケール時、

500mV弱になる為で、1個だと少し影響します。

2個にしておけば悪影響はありません。

なお逆方向のも1個あるのは逆電流の防止用です。

青色のものは積層セラミックコンデンサーです。

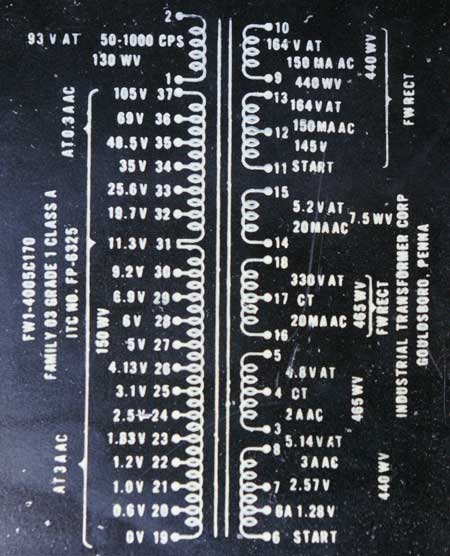

TV−7Dのトランス

これはTV−7Dの電源トランスの銘板ですが、表示を見るとおやおやと言う記載があります。

特にヒーター電圧の部分で、

0V 0.6V 1.0V 1.2V 1.83V 2.5V 3.1V 4.13V 5V 6V 11.3V

回路図の表示は0.6V 1.1V 1.5V 2V 2.5V・・・・・・5V 6.3Vです。

この違いは何を意味するのでしょう。

もともと1.5Vレンジは1.35Vくらいに設計されている可能性があります。

サービスマニュアルの値によれば

TV−7 1.25〜1.4V

TV−7A 1.28〜1.42V

TV−7B 1.26〜1.42V

TV−7D 1.26〜1.42V

であることを確認と書いてあります。

このレンジは1.4Vの電池管の試験に多く使われますので、そのほうが無難なようです。

26Bを試験する時には規格的には不合格でも、使える可能性がありそうです。

TV−7Dのソケット

TV−7Dのソケット

TV−7Dのソケットは発振防止の為フェライトビーズが配線に挿入されています。

これはGMの高い真空管を試験する時、異常発振を防止する為です。

GMの高い真空管が沢山売り出さるようになったのが理由でしょう。

TV−7 ー7A ー7Bをお持ちの方はmT管のソケットだけでもつければ効果的です。

特にTV球を試験する時 役立つと思います。

双3極管のテスト用のアダプター

12AX7や6SN7などの双3極管のテスト用のアダプター。

1本だけテストする時は別にして、2本以上試験する時は、その都度同じ操作を繰り返すので嫌になります。

このアダプターを使えば、TV-7の操作は1回だけで済みます。

右端のmT9ピンプラグをTV-7に挿して利用します。

TV−7やTV−10で共用して使える。

側面のスナップスイッチで切り替える。

沢山の双3極管を試験するときは威力を発揮する。

スナップスイッチは2回路2接点でPとGを切替、K(とH)は常時接続。

日本独自名の真空管を試験するには

この真空管試験器には多くの試験データーが準備されていますが、日本独自の真空管のデーターは有りません。

しかし アメリカの類似管の規格を流用することにより、簡単に試験データーを作ることが出来ます。

例えば6W−C5は6SA7の焼き直しですし、47Bは33とフィラメント規格を除いて同じです。

電極の切替スイッチはベース接続から簡単に作れます。

これで厳密性には多少欠けますが、ラジオ用真空管の試験には充分使えます。

ラジオに使われている代表的な真空管の試験データーの例です。

| Tube type | Filament | Selectors | bias | Shunt | Range | Press | Minimum value | Notations | |

| 6W-C5 | 6.3V | HR4-2356 HR6-3054 |

- 0 |

- C |

- B |

- 3 |

- 50 |

ショートテストのみ 発振部のgm 注1 |

|

| 6Z-DH3A | 6.3V | GR3-2050 GR0-4052 |

11 - |

- 14 |

B A |

3 2 |

19 40 |

3極管 注2 2極管 |

|

| 6Z-P1 | 6.3V | GR4-2350 | 23 | B | 3 | 40 | |||

| 12F | 5V | ER0-2000 | 30 | A | 7 | 40 | |||

| 80BK | 5V | ER0-2000 | 30 | A | 7 | 40 | |||

| 80HK | 5V | ER0-2000 | 30 | A | 7 | 40 | |||

| 26B | 1.5V | ER3-2040 | B | 3 | 29 | フィラメント電圧が低いので、gmが低く出る傾向にある、 低くても使える事が多い。 |

|||

| 24B | 2.5V | FR0-2340 | B | 3 | 25 | ||||

| 47B | 2.5V | FR3-2400 | B | 3 | 36 | ||||

| 3Y-P1 | 2.5V | FR3-2400 | B | 3 | 40 | ||||

| 12Y-R1 | 12V | FR0-2340 | 21 | B | 3 | 31 | トップグリッド接続 | ||

| 12Y-V1 | 12V | FR0-2340 | 21 | B | 3 | 40 | トップグリッド接続 | ||

| 12Z-P1 | 12V | GR4-2350 | 23 | B | 3 | 40 | |||

| 24Z-K2 | 24V | GR0-2030 GR0-5040 |

30 | A | 7 | 40 | |||

| 5M-K9 | 5V | ET0-5030 | 30 | A | 7 | 40 |

注1)6W−C5の発振部分のgm測定で、実際の変換コンダクタンスの測定はTV−7では出来ません、良否の目安と考えてください。

注2)6Z−DH3Aの3極管のgmはこの測定器では低く出る傾向があります。

表示の19まで無くとも10程度あれば十分使えます。

フィラメントセレクタースイッチは英文字で表示されていますが、真空管のピン番号との対比は下記の表のとおりです。

GRID PLATE SCREEN CATHODE SUPPRESSUR スイッチは数字表示がそのままピン番号に相当します。

| ピン番号 | 表示 | 表示 |

| 0 | A | P |

| 1 | B | R |

| 2 | C | S |

| 3 | D | T |

| 4 | E | U |

| 5 | F | V |

| 6 | G | W |

| 7 | H | X |

| 8 | J | Y |

| 9 | K | Z |

FUNCTION SWITCHの数字側は電極のショート試験用で、A(エミッション試験) B(gm3000まで) C(gm6000まで) D(gm15000まで) E(gm30000まで) F

は被試験真空管のgmの値によって選びます。

BIAS設定用の可変抵抗器は特殊なカーブを持った巻線抵抗です。

日本独自名の真空管の場合、アメリカ製の類似管の数値を流用します、試験した結果によって自分なりに補正してゆけば、より良いバイアスデーターになります。

(真空管の規格表のバイアス電圧をそのまま使うのは無理があります)