�r�s�ǂT���X�[�p�[

2007�N7��19��

2007�N7��21��

���{�ł͏��a�P�O�N��ɂ��r�s�ǂ̃X�[�p�[�͍���܂������A�w�ǎc���Ă��܂���B

���ݎs��œ���ł�����̂͐�ォ�珺�a�R�O�N���ɂ����č��ꂽ���̂��w�ǂł��B

�r�s�ǂ̃X�[�p�[�S�ʂɁ@�y�[�p�[�R���f���T�[�͖w�ǃ��[�N���������Ďg���܂���A��{�I�ɑS���������Ă��������B

�t�ɒ�R�͂��̂܂g������̂������ł��A�e�X�^�[�Ŋm�F���Ă��������B

�P�~�R���͎g����ꍇ�Ǝg���Ȃ��ꍇ�����݂��܂��A�P�~�R���e�X�^�[�Ŋm�F���Ă��������B

���[�N�������ꍇ�͌������Ă��������B

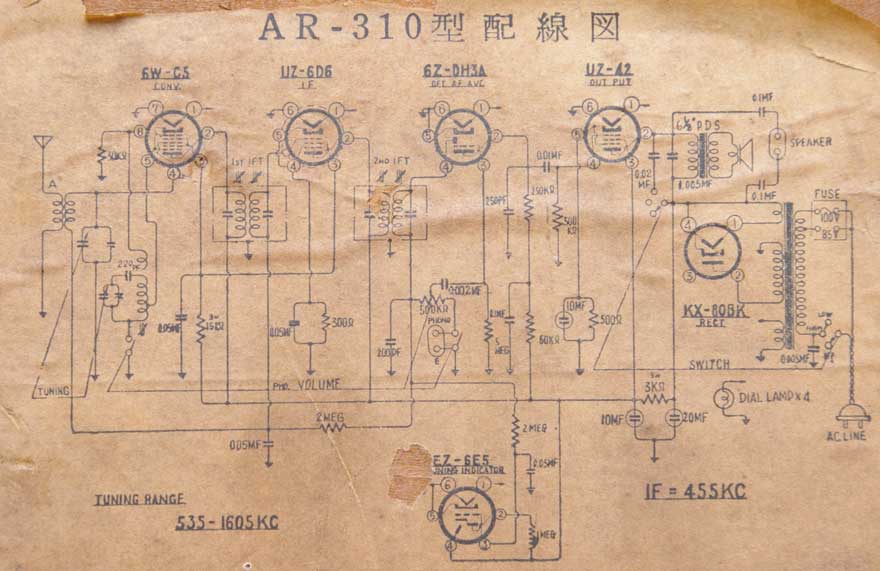

�C����̃V���[�v�@�`�q�|�R�P�O�@�͏��a�Q�V�`�Q�W�N�ɐ������ꂽ�@��ł��B

���a�Q�V�N���s�̃V���[�v�j���[�X�B

�`�q�|�R�P�O�@�艿�@�P�U�C�T�O�O�~

���W�I�̉��ɂ���̂̓v���[���[�ł��i�ʔ��j�B

�����ڑ����邱�ƂŁA�d�~�ɂȂ�܂��B

���ׁ̈@���̃��W�I�͂o�t�i�v�����[�j�ɐؑւ����ɁA

���W�I�̉����������Ȃ��悤�ɋǕ����U���~�߂�d�g�݂����Ă���܂����B

�����Ŏg���Ă����̂͂Q��H�̐ړ_���������X�C�b�`���u�q�ł��B

��������Ȃu�q�Ȃ̂ŁA�����_����ł��܂���A

����̏C���͂��̉�H���ȗ����ďC�����܂����B

�L���r�l�b�g��ʂɃV���[�V���Œ肷��l�W������܂��B

��������O���܂��B

�d���g�����X�̊m�F

�f�����Ă���\���͒Ⴂ�ł����A�H�ɏĂ��Ă�����A�f�����Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�܂��@�Ă����`�Ղ��������ڎ��Ŋm�F���܂��B

���a�Q�O�N��O���ɍ��ꂽ���̂́A�d�͕s���̎���A�����g�����X���g�������ʏĂ��Ă���\��������܂��B

�O�ς����v�ȏꍇ�A�����ǂW�O�a�i�g�j�j���A���̐^��ǂ͑}�����܂܂Œʓd�A�e�����̓d�����m�F���Ă��������B

���̏ꍇ�@�a�����Ɛ����ǃq�[�^�[�����̓d���͖����ׂł�����A�������߂ɏo�܂��B

�H�ł����A�����ԂŃV���[�g���Ă��邱�Ƃ�����A���̎��ُ͈�ɒႢ�d���ɂȂ�܂��B

�p�C���b�g�����v�̔z�����V���[�V�ƃV���[�g���Ă���ꍇ�����l�ł��A�Ȃ��Ƃ�������܂����A�K��d�����o�邩�m�F���������ǂ��ł��傤�B

�Ȃ��i�V���i���̐^��ǃ��W�I�̓p�C���b�g�����v�ւ̃r�j�[���z�����ڂ�ڂ�ɗ������̂������ł��A

����ƍ�������������܂��̂Ŏ��O�Ɍ������邱�Ƃ������߂��܂��B

�Œ��R�̊m�F

��R�͍ė��p�ł���\���������ł��A

�����R���f���T�[�Ƒg�Łi����j�ɐڑ�����Ă�����̂̓��[�h�����Z������̂ŐV�i�ƌ����������̂�����܂��B

�U�y�|�c�g�R�`�̃v���[�g���ׂ̂Q�T�O�j���͂R�V�O�j���ɕω����Ă��܂����A����ł��g���܂����A���������������������܂���B

| �\�� |

�����l |

���� |

| 30K�� |

�[ |

���� |

| 15�j���@3�v |

16�j�� |

���̂܂g�p |

| 300�� |

�[ |

�R���f���T�[�Ƒg�Ō��� |

| 2�l�� |

2.4�l�� |

���̂܂g�p |

| �T�l�� |

5.6�l�� |

���̂܂g�p |

| 250�j�� |

370�j�� |

���̂܂g�p |

| 500�j�� |

600�j�� |

���̂܂g�p |

| 50�j�� |

68�j�� |

���̂܂g�p |

| 500�� |

500�� |

���̂܂g�p |

| 2�l�� |

2.4�l�� |

���̂܂g�p |

| 1�l�� |

�f�� |

���� |

| 3�j���@3�v |

3.2�j�� |

���̂܂g�p |

�R���f���T�[�i�y�[�p�[�R���f���T�[�ƃ`�^�R���j

| �\�� |

|

���� |

|

| 220�o�e |

|

�@ |

�T�O�u�ψ��ʼn� |

| 0.05�ʂe |

|

���� |

�Q�T�O�`400�u�ψ��i6�v�|�b5��U�c�U�̃X�N���[���O���b�h�o�C�p�X�p�j |

| 0.05�ʂe |

|

���� |

�T�O�u�ψ��ʼn� |

| 0.05�ʂe |

|

���� |

�T�O�u�ψ��ʼn� |

| 200�o�e |

|

�@ |

�T�O�u�ψ��ʼn� |

| 250�o�e |

|

�@ |

�Q�T�O�܂��͂S�O�O�u�ψ� |

| 0.002�ʂe |

|

���� |

�T�O�u�ψ��ʼn� |

| 0.1�ʂe |

|

���� |

�S�O�O�u�ψ��i���ʂe�̃P�~�R���ł��j |

| 0.01�ʂe |

|

���� |

�Q�T�O�܂��͂S�O�O�u�ψ� |

| 0.02�ʂe |

|

���� |

�U�R�O�u�ψ� |

| 0.005�ʂe |

|

���� |

�U�R�O�u�ψ��i���ۂ͂`�b�Q�T�O�u�̂O�D�O�O�S�V�ʂe���g�p�j |

| 0.005�ʂe |

|

���� |

���S�K�i�F��i�i�`�b�d����H�p�j |

�u���b�N�^�d���R���f���T�[�̘R�k�����@�P���`�ȏ�łm�f�@���̈��������B

�P�~�R���e�X�^�[�Ŏ������āA�R�k�d�������Ȃ�����̂܂g�p���܂��B

�����e�ʂ̌����͊m�F�ł��܂���̂ŁA���쎎���Ńn����������A�e�ʂ̌����Ɣ��f���Ă��������B

�}�W�b�N�A�C�\�P�b�g�ւ̔z���F���������̂Ō����B

�o�k�i�����v�j�F�f���������̂������B

�c�}�~�F�I���W�i���̃c�}�~�����ׁ̈A���ʂ̂˂��ŌŒ肷��܂݂Ɍ����A���̈������H����K�v������܂����B

�I���W�i���̃c�}�~���g���鎞�͍H�̕K�v�͂���܂���B

�u�q�F����͐V�i�Ɍ��������B

�@�@�I���W�i���͂Q��H�̂n�m�@�n�e�e�ړ_�̃X�C�b�`�����������A���̃^�C�v�͌��ݓ���s�\�B

�@�@�X�C�b�`�Ȃ��^�C�v�ɕύX�����A���ׂ̈o�t��H�͎g�p�s�\�B

�@�@�I���W�i���̔��U��H�̓A�[�X�����o�t�ɐؑ֎��藣���v�ɂȂ��Ă����A

�@�@����͂o�t�ɐ�ւ������A���W�I����������̂�h�~����ׂł��B

���[�^���[�X�C�b�`�F����̓I���W�i�����g�p�ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ��ڐG�s�ǂł����[�^���[�X�C�b�`�ɐړ_�����܂������Ă͂����܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ɍ���

�d���R�[�h�F�g������̂�����܂����A�V�i�Ɍ��������������S�ł��܂��B

�P�O�O�u�̓d����H�ɒ��ڐڑ������R���f���T�[�͈��S�K�i�F��i�Ɍ������܂����B

�q���[�Y�F1�`�̕����m�F���Ă��������A�ɒ[�ȗ�ł����T�`�̃q���[�Y��j�����g���Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�C�����������V���[�V���B

�u���b�N�^�̃P�~�R�����s�ǂȂ̂ŁA�`���[�u���^�̃P�~�R���Ɍ������܂����B

�e�����̓d��

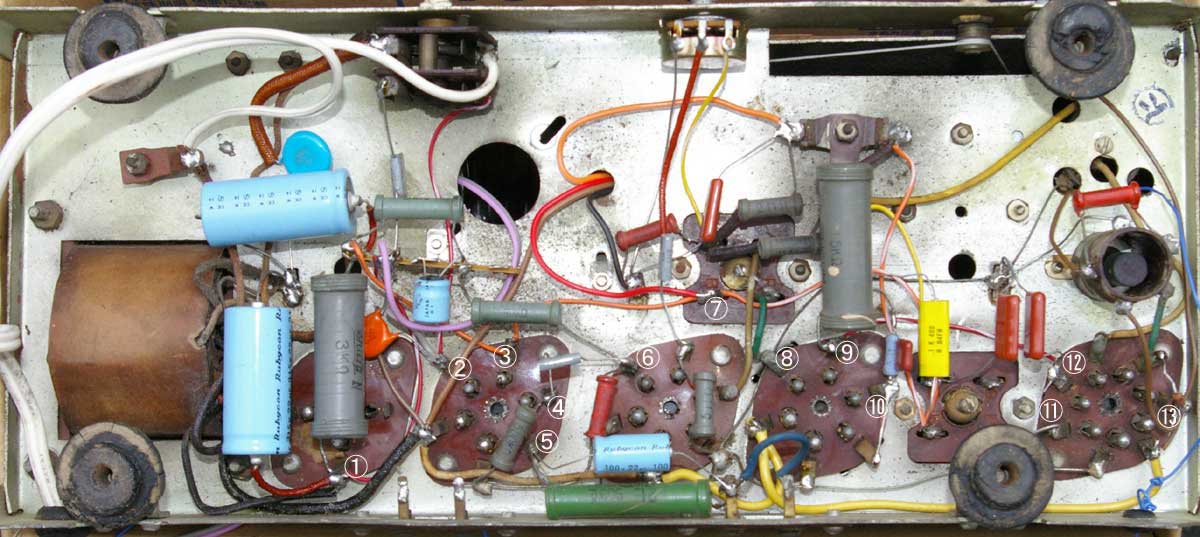

�e�����̓d���𑪒肷��Ƌ��ɁA�����N���b�N�����m�F���Ă䂭�ƁA�ǂ̉�H�Ō̏Ⴕ�Ă��邩�蕪�����o���܂��B

�N���b�N�����o�镔���ƁA�o�Ȃ��Ȃ��������̊Ԃ��̏�ӏ��ł��B

�d���͓�����R20�j��/�u�̃e�X�^�[�ő��肵����܂��Ȓl�ł��A�d�g�̋����ɂ���Ăa�d���͂P�O�u���x�����܂��A�ڈ��Ƃ��l�����������B

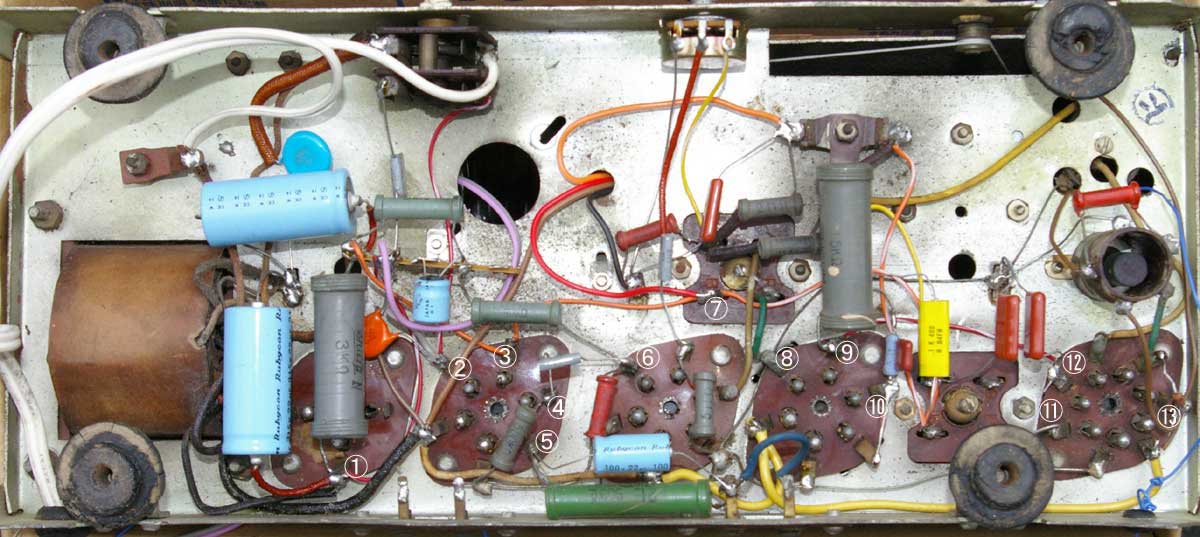

| �ꏊ |

�ʐ^�̒��̔ԍ� |

�@ |

���l |

| �`�b���� |

�@ |

�`�b�P�O�O�u |

�@ |

| �a�����i�W�O�a�j�̇A�j |

�@ |

�`�b�Q�W�O�u |

���[�J�[�����W�I�Ƃ��Ă͂Q�W�O�u�͑����������銴���A�ł����̏ꍇ�͐���l�B

���[�J�[�ɂ���ĂW�O�a�j��80�g�j������Ă��܂����A�K�i�͂قړ����ł��B

���ł��W�O�g�j�A�����[�J�[�͂W�O�a�j�������B |

| �W�O�a�j�̂j�i�C�s���j |

�@ |

�c�b�Q�X�T�u |

�g�����X�a�����̂`�b�d�����A���������c�b�d���Ȃ琳��B

��߂���ꍇ�́A�a�d�����������邩�A�����ǂ̗B

�P�~�R���̕s�ǁi�R�k�d���̑����A�e�ʕs���j

�a�d�����������錴���͌����R���f���T�[�̃��[�N�ŏo�͊ǂ̂f1�Ɂ{�d���������P�[�X�������B |

| ������̂a�d���i�S�Q�̇B�s���j |

�B |

�Q�R�O�u |

�}�W�b�N�A�C��������x�̓d�g����M���̓d���B

���M�����͂a�d������������̂ő����~������A�ǂ���ɂ��Ă����u���x�Ȃ̂ŁA�덷�͈̔́B

������R3�j���ɂ��d���~�������Ȃ����͐^��ǂ̗�A15�j���i3�v�j�̒f���̉\������B

�d�����Ⴗ����ꍇ�̓P�~�R���̘R�k�d�����������Ă��Ȃ����m�F�B

|

| �S�Q�̃v���[�g�d���i�S�Q�̇A�s���j |

�A |

�Q�W�O�u |

�o�̓g�����X�̈ꎟ���̃R�C���̒�R�ɂ��d���~��������܂��B

���莞�N���b�N������B

�N���b�N�����Ȃ��ꍇ�̓X�s�[�J�[�̕s�ǂŁA�{�C�X�R�C���̒f����Z���^�[�|�[���Ƃ̐ڐG���匴���B

�o�̓g�����X�̃����[�V���[�g�A�g�����X�ɕ���ɓ���Ă���R���f���T�[�̒Z���A�X�s�[�J�[�z���̕s�ǂł������B |

| �S�Q�̃J�\�[�h�d���i�S�Q�̇D�s���j |

�D |

14�u |

���ʂ͂P�T�u�O�オ�����A�P�Q�u�ȉ��̎��͂S�Q�̗A

�P�V�u�ȏ�̎��̓O���b�h�i�f1�j�̓d���𑪒肵�Ă��������B

�O�̂��߃J�\�[�h��R�̒l���m�F�̂��ƁB |

| �S�Q�̃O���b�h�d���i�S�Q�̇C�s���j |

�C |

�c�b�łO�u |

���̕����ɏ����ł��c�b�Ł{�d�����o�Ă͂����Ȃ��B

�^��ǂ��ā{�d����������Ɛ^��ǂ̕s�ǁA�����Ȃ���Ό����R���f���T�[�̐≏�s�ǁB |

| �U�y�|�c�g�R�`�̃v���[�g�d���i�A�s���j |

�E |

�U�T�u |

60�`100�u���x�A���莞�N���b�N������B

���ɂU�y�|�c�g�R�`�̃O���b�h���w�ŐG���Ăԁ[�����m�F�ł���A����g�����i�������Ă��邱�Ƃ��m�F�ł���B |

| �U�c�U�̃v���[�g�d���i�A�s���j |

�G |

�i�Q�Q�T�u�j |

�a�d���Ƃقړ����A���莞�����������̂ł`�u�b�d�����ω��A

�a�d������������̂ŁA�e�X�^�[�̎w���͂Q�Q�T�u�����A���ۂ͂Q�R�O�u�B

�����g���d�Ă���̂ŁA�e�X�^�[�ɂ���Ă͎w���l���Ⴄ�\������B

���莞�N���b�N������B

�d��������ŁA�N���b�N�����o�Ȃ����͂U�y�|�c�g�R�`�i���g��H�@����g������H�j���m�F�B

�H�ɂh�e�s�̕s�ǁi�����R���f���T�[�̕s�ǁA�Q���R�C���̒f���Ȃǁj������B

0�u�̎��͂h�e�s�@�ꎟ�R�C���̒f���B |

| �U�c�U�̂f�Q�d���i�B�s���j |

�H |

87�u |

���̃��W�I�ɂ�炸��ʂɂW�O�`�P�O�O�u�������B

�P�Q�O�u�ȏ゠�鎞�́A�U�c�U���U�v�|�b�T�̗��A�ǂ��炩�������Ă��Ȃ��B

�Ⴗ���鎞�i�U�O�u�ȉ��j��15�j���̒�R���ω����Ă��Ȃ����m�F�B

87�u�̓}�W�b�N�A�C��������x�̓d�g����M���̒l�B

���M������84�u���x�ɉ��~�B |

| �U�c�U�̃J�\�[�h�d���i�D�s���j |

�I |

�O�D�W�u |

�}�W�b�N�A�C��������x�̓d�g����M���B

���M�����͂Q�D�R�u���x�ɏ㏸�B |

| �U�v�|�b�T�̃v���[�g�d���i�A�s���j |

�J |

�i�Q�Q�T�u�j |

�a�d���Ƃقړ����A���莞�����������̂ł`�u�b�d�����ω��A

�a�d������������̂ŁA�e�X�^�[�̎w���͂Q�Q�T�u�����A���ۂ͂Q�R�O�u�B

�����g���d�Ă���̂ŁA�e�X�^�[�ɂ���Ă͎w���l���Ⴄ�\������B

���莞�N���b�N������B

�N���b�N�����m�F�ł��Ȃ��ꍇ�͂h�e��H���m�F�B

0�u�̎��͂h�e�s�̒f���B |

| �U�v�|�b�T�̂f2�@�f4�d���i�B�s���j |

�K |

�X�O�u |

�U�c�U�̇B�s���Ɠ����B |

| �U�v�|�b�T�̂f1�d���i�E�s���j |

�L |

�i�|�P�O�u�j |

���U�d���ł��A�}�C�i�X�d�����ł܂��@�Ȃ����莞��M�ł��Ȃ��B

�d�����m�F�ł��Ȃ��ꍇ�͔��U���Ă��Ȃ��\������B

���̃��W�I�ł͂f1�Ɣ��U�R�C���̌����ɃR���f���T�[���g�킸�A�Б����J�����ꂽ�����̗e�ʂő�p���Ă���B

������Ȃ���H�Ȃ̂ŗv���ӁA�ԈႢ�ł͗L��܂���B

�H�ɂ��̃R�C�����f�����Ă��邱�Ƃ�����B

���U���Ă��邩�ǂ����́A�s�q���W�I���߂Â��ă��j�^�[���Ă݂�Ɣ���B |

| �U�d�T�̃v���[�g�d���i�B�j |

�@�@ |

150�u�@ |

�d���̓}�W�b�N�A�C�̕���ő啝�ɕϓ�����A���\�u�i�J�������j�`150�u�i�������j

�O�u�̎���1�l���̒�R�f���A����͔�r�I�����B |

| �U�d�T�̃^�[�Q�b�g�d���i�C�j |

�@ |

230�u |

�a�d���Ɠ����B

0�u�̎��̓��[�h���̒f�����A�z���ԈႢ�B |

| �^��ǂœ_�����Ȃ����̂����� |

���q�[�^�[�̓��ʎ��������v�ł��A�^��ǂ��_�����Ȃ����Ƃ�����܂��B

�^��ǂ�G���āA�K���X���M���ꍇ�͋�C����ɂȂ��Ă��܂��B

���r�s�ǂɂ悭����̏�Ƃ��đ��̔��c�t���s�ǂŁA�ʓd�シ���i���b���x�j���ʂ������Ȃ錻�ۂ��L��܂��B

����̓x�[�X�̃q�[�^�[�����̔��c�t������蒼���Ɩw�ǂ̏ꍇ���܂��B |

|

| �n�������� |

����ʂɐ^��ǃ��W�I�̓n�����o�܂��A���̐^��ǃ��W�I�ɔ�ׁA�n�����傫���悤�Ȃ�P�~�R���̕s�ǂ��^���Ă��������B

���ɖؔ�����ŃX�s�[�J�[�����a���傫�����̂͒ቹ���o�₷���ł��B

�̂̃��W�I�͂���Ȃ��̂Ɗ����ׂ��ł��B

�ǂ����Ă��������ɂ́A�����P�i�Q�O�O���ƂQ�O�ʂe���g�����t�C���^�[��O�ɂ��A

��������X�s�[�J�[�ɋ�������Ɨǂ��ł��傤�B |

|

| �`�u�b�������Ȃ� |

�R���f���T�[�̃��[�N�������A��R�̒f���B |

|

| �A���e�i���������x������ |

���A���e�i�R�C���͒f�����Ă��鎖����r�I�����ł��B

�e�X�^�[�œ��ʂ��m�F����Ɨǂ��ł��傤�B

�A���e�i�R�C���ɐG���āA���ʂ��傫���Ȃ鎞�͓��ɒ��ӁB

���h�e�s�̒�������@�h�e�s�̕s��

�����㔼���I�o�߂��Ă���̂ŁA�R���f���T�[���s�ǂɂȂ��Ă���m�������\����܂��B

�������Ă��A�S�T�T�j�g���t�߂Ńs�[�N���m�F�ł��Ȃ����͂h�e�s���^���Ă݂�K�v������܂��B

���Ƀ}�C�J�R���f���T�[�͋z�����āA�p�������₷���ł��B |

|

| ���肪�艹 |

���ł͂Ȃ��̂ɃK���K���������̓R�C���̐ꂩ������^���܂��B

���X�u�J���b�v�ƌ��������̏ꍇ������܂��B

���o�̓g�����X�̐ꂩ����

���h�e�s�̃R�C����R���f���T�[�̕s�� |

|

| �u�q���Ƃ��肪�� |

�u�q�̕s�ǂ͐V�i�ƌ���������������ł��B |

|

| �u�q���Ă������i�肫��Ȃ� |

���U�y�|�c�g�R�`�̃v���[�g��H�̍����g�o�C�p�X�R���f���T�[�̕s�ǁi�e�ʔ����j

���u�q�̕s�ǂŁA�c����R�i500�j���̂u�q���i�肫�����ʒu�Łj�����j��������Ɖ����傫���A�g�p�ɑς��܂���B

�����͌������邵�����@�͂���܂���B |

|

| ���U���� |

�U�c�U�͐��������ɂ���Ĕw�䂪�قȂ�܂��A�V�[���h�P�[�X���������Ă��Ȃ��Ɣ��U���邱�Ƃ�����܂��B |

|

| ����̎��g���Ŕ��U���� |

�A���e�i�R�C���̈ꎟ�����n�C�C���s�[�_���X�̏ꍇ�A�R�C���̃i�`�������i���ȋ��U���g���j�������ш�ɓ��肱�ނ��Ƃ�����A

���̎��g���ɓ�������Ɣ��U���܂��B

�����A���e�i��ڑ����邩�A�R�C���ɕ���ɂP�O�O�`�Q�O�O�o�e������ƁA�ш�O�ɂȂ�̂Ŕ��U���~�܂�܂��B |

|

| ��M�ł��Ȃ����g�������� |

���o���R���̉H�����ڐG���Ă���\��������܂��B

�z�����O���A�o���R���P�̂ɂ��āA�e�X�^�[�œ��ʂ�}��Ȃ����]�����Ă݂܂��B

�ڐG�����H���͒O�O�ɏC�����܂��A�C���ł���m���͍����ł��B

���p�f�B���O�R���f���T�[�̗e�ʔ����ŁA��M���g�����啝�ɂ���Ă��܂����Ƃ�����܂��B

���̏ꍇ�@�Ⴂ�����ǂ���M�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B |

|

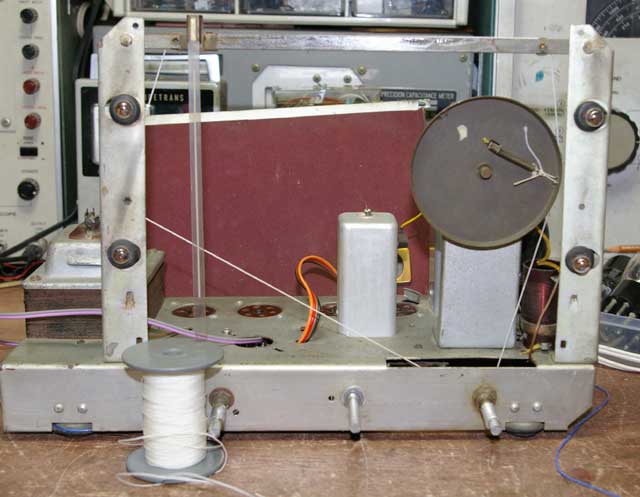

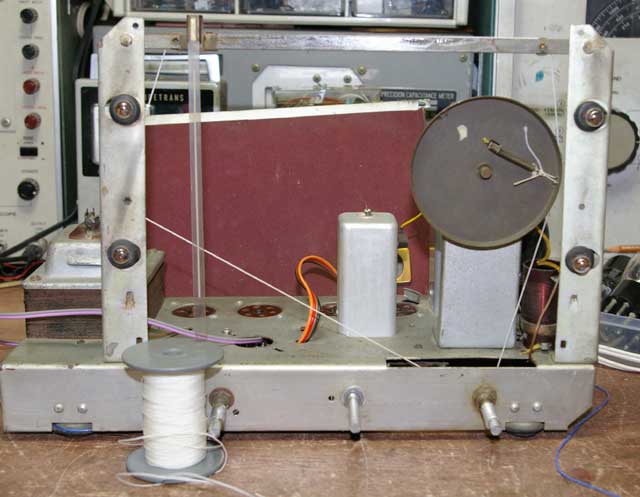

�_�C�A���̎����O��₷��

�_�C�A���̎������ׂ� |

���N�̎g�p�ŋ@�\���ό`���A�v�[���[�ƃ_�C�A���̎����A�������ʂłȂ��Ȃ�ƊO��₷���Ȃ�܂��B

��p�i�̎����g���ƁA�X���b�v���Ղ��ł��A�܂��X�v�����O�œK���ȃe���V������^���Ă����K�v������܂��B

�������͊ȒP�����ŁA�ӊO�ƌo�����K�v�ł��B |

|

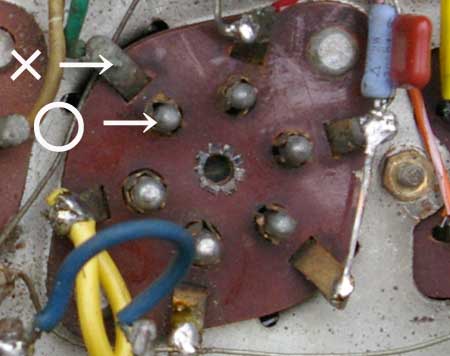

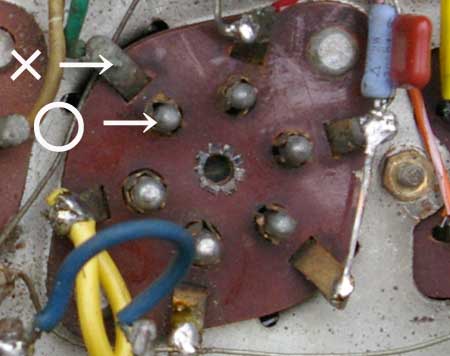

�^��ǂ̓d���𑪒肷�鎞�A�\�P�b�g�̒[�q�ōs�����������ł����A

�ʐ^�̂悤�ɐ^��ǂ̃s���ɒ��ڃe�X�^�[���[�h�Ă���������ł��B

�H�ł����\�P�b�g�̐ڐG�s�ǂ�������A�[�q���x�[�N�̗����Ő܂�Ēf�����Ă����肵�܂��B

���̌̏�͌����ɂ����̂ŁA���i����s���ő��肷��Ȃ����Ă����������ǂ��ł��傤�B

�P�~�R���Ƃa�����̃}�C�i�X��1�_�ŃV���[�V�ɃA�[�X��������n���h�~�ɖ𗧂��܂��B

�o���R�����Œ肵�Ă���S�����A���������łȂ��Ȃ��Ă��܂��B

���̈׃v�[���[�������łȂ��Ȃ�A�����O��Ղ��Ȃ��Ă��܂��B

���̂悤�Ȍ��ۂ́A�����㔼���I�ȏ�o�߂������W�I�ł͗ǂ����邱�Ƃł��B

�ڎ����邾���ŌX��������قǍ�����Ԃł��B

�_�C�A���̎��ƃv�[���[���������ʂɂȂ�悤�ɍH�삷��K�v������܂��B

�S�������Ă���̂ŁA�����S���̔�}���A�X�������B

����Ńo���R���̎��������ɂȂ����B

�o���R���̃{�[���x�A�����O�ɂ̓O���X������ƃX���[�Y�ɓ����܂��B

�o���R���̉H���ɐړ_�����܂�b�q�b�Ȃǂ̉��w���i�������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������B

�疌���o���ĐÓd�e�ʂ��ω����A�C���s�\�̏�Q���N�����܂��B

�����猩���Ƃ���A�o���R���̌X���������Ȃ�A�v�[���[�������ɂȂ������Ƃ��킩��B

�_�C�A���̎������ł��B

�_�C�A���̎��͐�p�̕����g�p�����ق����֗��ł��B

�X�v�����O�œK���ȃe���V�����������܂��B

�����炸�A�ɂ��炸�ӊO�ƒ���������ł��B

�c�}�~�������A�C�����悭�_�C�A���w�j�������悤�ɂ��܂��B

���܂��䂭�܂ʼn��x�����킵�Ă݂Ă��������B

�_�C�A�����̑����͂O�D�U�Ƃ��O�D�V�������炢���ǂ��悤�ł��B

���܂�ׂ��ƃX���b�v���܂��A�����Ǝ��Ɋ������鎞�s�ւł��B

���̋@��̏ꍇ�͑O�ʃp�l�������O���čs���܂����B

���ꂼ��A�v�v�z���Ⴂ�܂��̂ŁA�Ջ@���ςɑΉ�����K�v������܂��B

���ʂR������̂ł����A���̋@��̏ꍇ�Q��ł��B

�����A���~�p�C�v��ڒ����āA�������Ă��܂��B

����̓I���W�i���̍������ݎ��̃c�}�~�������������߁A

���ʂ̃c�}�~�Ɍ�������ׂł��B

���͂U�����ӂ̃A���~�̊ۖ_�A�p����͓��a�U�����ӂ̃A���~�p�C�v���g���܂��B

����1�����ƂO�D�T�����̕�������܂��B

�ǂ��炩�ƌ����ƂO�D�T�����i���a�V�����Ӂj�̕����֗��ł��B

�������̈��O���Ă����O�ʃp�l����g�ݍ���Ŋ����B

�}�W�b�N�A�C�@�\�P�b�g�̐ڑ��R�[�h�����Ă����̂Ō������܂����B

�莝���̃��{���P�[�u�����g���܂����B

�P�[�u���͎l�c�ł��A�^�[�Q�b�g�ƃv���[�g�Ԃ�1�l���̒�R�̓\�P�b�g�̗��ʂɎ������܂��B

���̒�R�͒f�����Ă��銄������r�I�����ł��B

�`�u�b�͐���Ȃ̂ɁA�}�W�b�N�A�C�͌��邪���Ȃ����͂��̒�R�̒f�����^���Ă��������B

�ԊO��

�t�C�[���h�R�C���^�X�s�[�J�[����ꂽ�ꍇ�A�������@�A�����K�i�i�t�C�[���h�R�C���̒�R�l�Ȃǁj��T���Č�������̂���{�ł��B

���ꂪ���\����ł��A���ʂ́i�p�[�}�l���g�j�X�s�[�J�[�Ɍ�������̂������I�ł��B

�������̓t�C�[���h�R�C���ō~�����Ă����a�d���̈����ł��B

�����l�̒�R�Œu�������邱�ƂɂȂ�܂��B

���W�I�̑S�d��������܂��̂ŁA�v���������Ȃ�܂��A�d�����h�@��R���q�Ƃ���Ƃh�~�h�~�q�Ōv�Z�ł��܂��B

�T���X�[�p�[�N���X�ŁA���ۂ̏���d�͂͂S�`6�v�ʂɂȂ�܂��A�]�T�ƕ��M���l����ƂQ�O�v�N���X�̒�R���ق����Ȃ�܂��B

�ŋߑ�^�̒�R�͓��肪������A�g�ݍ��ރX�y�[�X�ł���J���܂��B

��R�͐���g�ݍ��킹�Ďg���Ǝ������₷���ł��傤�B