2007年7月13日

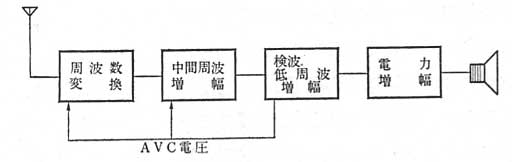

2極管検波は変調された高周波から音声信号を取り出せるとともに、搬送波の強さに比例した直流電圧が取り出せます。

この直流電圧を中間周波増幅管や周波数変換管のグリッドに加えることによって、増幅度を減少させる事が出来ます。

5球スーパーの利得は110〜120dB有ります、この利得を信号の強さに応じ減少させる事でラジオの自動利得制御(AGC Automatic

Gain Control)が出来るわけです。

結果的に音量を一定に保つことが出来ることから、真空管ラジオではAVC(Automatic

Volume Control)と呼ばれます。

放送局の電波は強弱が多いので、並四などでは同調するごとに音量の調整も必要でした。

スーパーはAVCのおかげで、ほぼ同じ音量で受信できるのです。

また短波や遠距離の放送ではフェージングといって電離層の影響で電波の揺らぎがおきますが、この軽減にも役立ちます。

なお微弱な信号でもAVC電圧が発生、利得を制限します、ある程度の強さの信号まではAVC電圧が発生しないような回路が工夫されています。

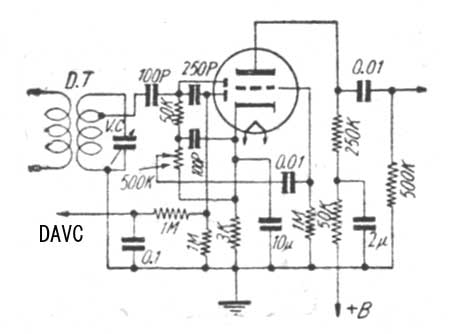

これをDAVC(遅延AVC)と呼んでいますが、回路が複雑なので、一般のラジオではまず使われません。

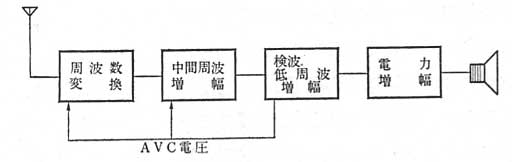

標準的なAVC回路。

100PF 50KΩ 100PFは残留したIF信号を除く為のフイルター回路です。

500KΩのVRが検波回路の負荷になります。

このVRの両端には搬送波に比例した直流信号と検波した音声信号が重畳したものが出てきます。

AVC信号のフイルターR1 C1は音声信号の影響を取り除き、AVC電圧を取り出す回路で、普通は0.1秒程度の時定数に選びます。

(1MΩと0.1μFや2MΩと0.05μFの組み合わせが多い)

短波受信機のようにフェージング周期が短い場合0.1秒では長すぎるので、

この時定数を小さく選ぶことがあります。

音声信号はVRからコンデンサーで直流分を切って取り出します。

5球スーパーが普及してくると、原価低減のためか回路が簡略されるようになりました。

昭和30年代のメーカー製ラジオはこのような回路が多いです。

東芝の製品ではなぜか中間周波増幅管のカソードバイアス回路さえ省略されたものが有ります。

この場合IF増幅管のグリッドバイアスはAVC電圧だけになります。

AVCをCONVにかけると不安定になるということでIFのみにかける場合も有りますが、ローカルの強力な放送を受信すると利得制限が足りず、音が歪むことがあります。

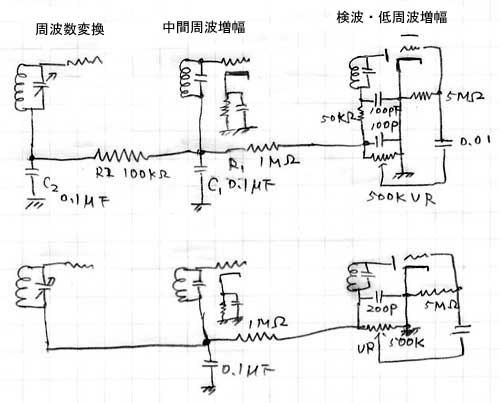

6BD6のグリッド電圧と相互コンダクタンスの特性表です。

IF回路の増幅度は相互コンダクタンスに比例します。

5球スーパーの利得は110〜120dB程度有ります。

強い信号を受信してもAVC電圧で利得を減少させ、結果的に出力がほぼ一定になるよ工夫してあるわけです。

なおIFだけでは制御できる範囲が狭いので、周波数変換管にもAVC電圧を加えることが多いです。

さらに高級な高周波増幅つきのラジオではこの部分にもAVCが加えられます。

図は 誠文堂新光社発行のマツダ真空管ハンドブック1953年版

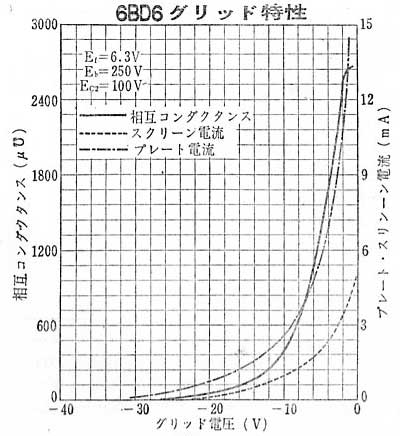

遅延自動音量調整(DAVC)の回路例。

一般のラジオには殆ど使われない。

無線と実験 1951年3月号付録128頁。