ナショナル 4M−1並四受信機の修理(作成中)

並四は製造してから60〜70年経過しているものが殆どです。

修理する場合、いきなり通電するのは無謀です。

トランス スピーカー 真空管が活きているかを確認してから、実際の作業にかかった方が効率的です。

真空管はTV−7などの試験器で確認します、無い場合はせめてヒーターの導通は確認してください。

スピーカーはテスターで確認できます、デジタルテスターだと抵抗値は測定できますが、測定時 流れる電流が少ないのでクリック音を確認するのが難しいでしょう。

出来ればアナログテスターで確認してください。

ツマミを取り外し、底のネジを外すとシャーシが取り出せます。

スピーカーと側面の電源スイッチへの配線は取り外しておいた方が効率的でしょう。

真空管はマツダの57 26B 12A 12Fが付いていました、抜き取って、割れないように保管します。

マグネチックスピーカーは念のためテスターのR×1かR×10で導通を測ります、

この時クリック音(カリカリという感じ)が出ればでとりあえず大丈夫、出なければ断線の可能性が高いです。

断線していたらコイルを巻き直して修復します。

クリック音が出ないが、1KΩ程度の導通がある場合、コイルの中にあるアマチュアー(鉄の振動片)がが片側に張り付いていることがあります、これも修理可能です。

「マグネチックスピーカーの修理」を参照ください。

このラジオの製造時期は昭和14年頃でしょう。

使われている真空管と内部の構造から想像し、資源節約の国策型受信機の初期のタイプです。

シャーシ上に金属ケース入りの電解コンデンサーが取り付けられています。

これは調べたところオリジナルでは有りませんでした。

この状態で通電してトランスが断線していないかどうかを調べます。

電源トランスが活きているかどうかは修理できるかどうかの大きな分かれ目になります。

まず 真空管を全て抜き去り、電源コード部分が大丈夫なことを確かめてから通電してみてください。

多くの場合 電源コードの被覆が取れてショートしているかプラグが無い場合が殆どです、

この時は新しい電源コードを仮に接続してください。

テスターを交流電圧計にしてヒーター電圧、B電圧を測定して、正常に電圧が出るか確認してください。

電圧は無負荷ですから20%くらい高く出ることが有ります。

電圧が出ない場合、その巻線は断線しています。しかしトランス不良の割合は低いです。

このラジオの場合、57用の2.5V 26B用の1.5V 12A用の5V 12F用の5VそれにB巻線を確認します。

トランスが不良の場合、交換すれば良いのですが、ほぼ同じ規格のトランスを入手するのは意外と大変です。

修理をあきらめた方が良いことさえあります。

電源トランスが大丈夫と判れば修理に取り掛かります。

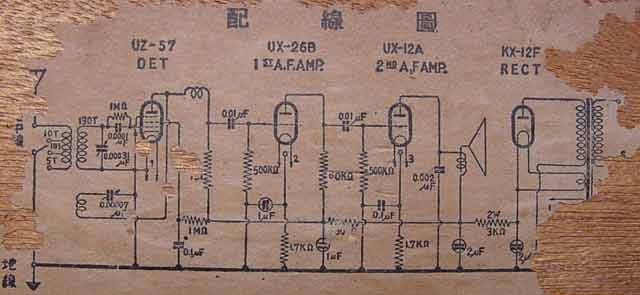

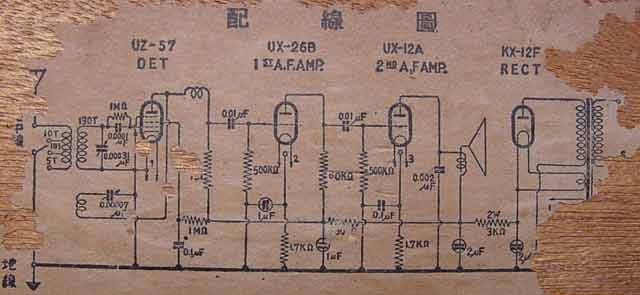

配線図は箱に貼り付けられていることがありますが、無ければ現物を追いかけながら作ります。

箱に貼付されていた回路図。

現物の回路と異なっていました。

これは平滑用コンデンサーを交換した時に変更したようです。

B電圧は意外に高く、整流管直後で250Vありました。

修理前のシャーシ内部。

電源用の平滑コンデンサーを交換した以外はほぼオリジナルの部品が残っていました。

このラジオは配線図がついていましたが、無いもののほうが多いです。

その場合は、この時点で現物を追いかけながら回路図を作成します。

チューブラ型のペーパーコンデンサーは全て交換します、

良否の試験はやっても、使える可能性は殆ど有りません。

部品を取り外しながら回路図を作成すると作りやすいでしょう。

抵抗は再利用できる可能性があるので、テスターで確認します。

10〜20%抵抗値が増加している場合がありますが、この程度なら使えます。

ブロック型のコンデンサーは使えなかったのですが、

取り外すと外観が悪くなるのでそのまま組み込んでおきます。

その代わりにラグ板を取り付け、そこにケミコンを取り付けます。

最近の物は小型に出来ているので便利です。

修理完了時のシャーシ内部。

検波管57のプレート回路に10KΩの抵抗と200PFのバイパスを追加しました。

貼付の回路図ではRFCが書かれていますが、実機には有りませんでした。

この代わりに10KΩを使います。

短いアンテナでは極端に感度が悪いので、AC回路とシャーシ間に0.01μFのコンデンサーを追加しました。

これで電灯線アンテナを利用した時充分な感度が得られます。

このコンデンサーは村田の安全規格認定品を使いました。

このラジオが売られていた当時は正規のアンテナとアースを接続する事が常識だったので、

電灯線アンテナ方式を使う時はこの様なコンデンサーの付加が効果有ります。

理由はトランスの巻線とシャーシ間の容量が小さいので、短いアンテナでは電波の通りが悪く、

感度が低かったのです。

試験中の並四。

再生がスムーズに起きない、感度が悪い。

TBSだけが強力に受信でき、他が受信し難い。

バリコンのQが落ちている感じ。

バリコンを取り外し、シンプルグリーンで洗浄しました。

天日乾しにして取り付けましたが、Qは少し回復しました。

それからグリットリークのペーパーコンデンサーをマイカに変更しました。

バリコンが汚れているとQが極端に落ちます。

感度が悪くなり、選択度も悪くなって使い物にならない受信機になります。

中性洗剤で洗って、よく乾燥させると回復することがあります。

今回はうまく回復しました。

四角のブロックコンデンサーは使用していませんが、そのまま組み込んであります。

後ろ側から見たところ。

ACコードもオリジナルのままですが、実用的に使うには交換したほうが無難かも知れません。

正面の写真。

製造後60年以上経過している割には奇麗です。

ツマミもオリジナルと思われます。

ツマミもオリジナルと思われます。

(オリジナル写真は1024×768 radio29に)

コラム

この受信機にはついていませんでしたが、AC回路とシャーシ間には0.05μF程度のコンデンサーが入れられていることが多いです。

当時のペーパーコンデンサーの絶縁は新品時でも悪く、使っているとさらに劣化してきます。

一方

戦後ラジオの聴取は電灯線アンテナといって水道管の蛇口に結びつけたアース線を、ラジオのアンテナ端子に接続する方法が流行しました。

この組み合わせでコンデンサーの劣化が進むとアンテナコイルの一次巻線を焼損するような事故が起きます。

並四の場合少ないようですが、高一やスーパーのアンテナコイルが焼けているものは比較的多いです。

ツマミもオリジナルと思われます。

ツマミもオリジナルと思われます。