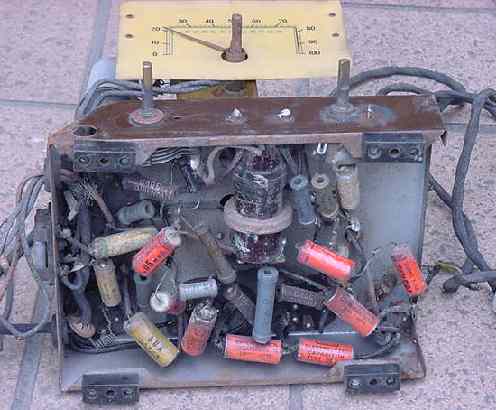

左側シャーシ上下の紙ケースの電解コンデンサーがついていた。

(入手時取り外されていた、紙の残骸が少し見える)

紙ケースのケミコンが取り去られ、代わりにチューブラコンデンサーが付いている。

これは修理の時に交換されたものらしい。

戦後に作られたコンデンサーが多数使われている。

真空管のヒーター配線が最短距離で配線されていることがわかる。

真空管の信頼性を無視した接続順。

(ヒーターとカソード間に高電圧がかかる)

PL-B37-24Z-K2(整流)-12Z-P1(出力)- 12Y-V1(RF増幅)ー12Y-R1(検波)の順とした。

②抵抗は測定して、使えるものだけ利用した。

平滑用の2KΩは3KΩに交換されていたが、2KΩに戻した。

③平滑用のケミコンは手持ちの関係で、250V 10μFを4個使った。

整流管を出た直後の2個のコンデンサーは元回路では8μFである。

これは増やすとハムの減少や電圧の増加で良いのだが、

整流管に無理がかかる可能性があるので、これ以上は大きくしないこと。

抵抗を通過した後は大きくしても大丈夫。

元回路より大きい値だが、多少ハムを感じる。

④なお最近の(雑音に満ちた)電源事情から言えば、トランスレスは雑音まみれのラジオになりかねない。

ノイズに無防備だ。

出来ればノイズフイルターが欲しい。

紙ケースのケミコンが無いことを除けば原型に近い。

ケースにつけてある電源SWが不良なので、このSW部分をを利用。

中央は元から付いていたVR、ガリオームで使えず。

右はアンテナ線へのカプリングコンデンサー0.001μF。

これはオープン状態で、10pFしか無かった、不良。

固定コンデンサーで再利用したのはグリットリークだけです。

これは不思議に使えた。

ペーパーコンデンサーやケミコンは全て破棄。

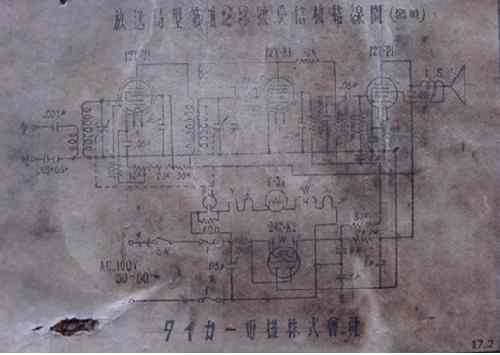

放送局型123号受信機結線図(臨時) 17.2と読める。

このホームページでは戦時標準型と標記してありますが、

実際のラジオにはこんな記載がありません。

写真のようにあくまで放送局型123号受信機で、括弧して臨時規格であることが記載されています。

この規格は昭和17年2月に決まったようです。

ツマミはオリジナルではありません。