|

|

狩宿神社奉納公演

群馬県と長野県の県境、南木山と呼ばれる浅間山の北山麓に、狩宿という人口約30名の小さな集落があります。群馬県吾妻郡長野原町字狩宿。北軽井沢の直ぐ隣と言った方がわかり易いでしょうが。応桑と言うバス停から歩いて40分。東京から車で3時間ほどの距離にありながら、周辺の観光開発から取り残され、忘れられたようにひっそりと佇む山里。それが狩宿です。

この狩宿にある古い神社と鬱蒼とした森に惹きつけられ、野外劇「山=森=杜」を1995/96

と2回にわたり、狩宿神社奉納公演として上演しました。

|

|

狩宿神社氏子会の了承を得て、狩宿や近在の方々の協力のもと、一年にたった一夜の”真夏の世の夢” 応桑の酒屋さんの協力でビールを売ったり、つまみなども用意してお祭り気分を盛り上げた。神主さんに祝詞をあげていただき、松明に火を入れ、開会。

バス停から30分もかかる小さな集落に400人ものお客さんが集まり、大盛況!

特報!この模様はNHK長野放送で放映されました。

|

社と作業風景。 メインステージは神楽殿脇の空き地、地元からお借りした作業用イントレを4方に立て、照明を吊ると立派な野外劇場ができる。手品、紙芝居など大道芸も披露。 バイクや車に乗って、東京からも仲間達が集まった。 |

|

”応桑関所太鼓”のメンバーによる勇壮な太鼓の響きが始まる頃には、辺りは既に真っ暗。 活発に活動する地元の若者集団、彼らの協力が無ければ、とても実現できなかった。 国土の70パーセントが森林という日本で、森林や山村の荒廃に歯止めをかけなければ、文化も生活も失ってしまう…、そのためにも、経済を超えた積極的な交流を作り出そうという試みだった。 |

|

広い社台には、左のような神楽殿まである。しかし、床や階段は体重をかけると簡単に抜け落ち、殿そのものが、今にも崩れ落ちそうだった。楽屋として使用した一階部分には辛うじて昭和4年と読める小さな消防ポンプ車や、かつてお祭りに使ったであろうちょうちんの残骸等があった。私には朽ちていくその姿が”自然や時”を想起させ、たまらない魅力だった。写真に見えるバッテンの筋交いは、もともと補強されており、それもそのまま芝居の中で使わせていただいた。 |

|

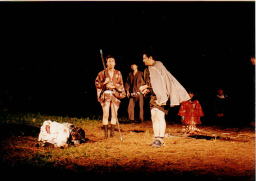

ストーリーは、旅回りの一座から逃げ出した若い男女が森に迷い込み、侵入者を追い払おうと”鬼”に扮した村の若者と出会い、それぞれの負った傷と夢が交錯して行く・・・。 神社そのものや森、道祖神、あるいは朝比奈三郎・浅井長政伝説など、地元に残る伝承などの歴史的意味を取り戻そうという試み。 左2は謡曲の「朝比奈」を現代口語訳し、演じているところ。 左3は国定忠治の劇中劇。 |

|

終幕、ライトに照らされて煌々と輝く神社。 もともとこの神社には電気は引かれていなかった。(それが実にいいのだが。)建設屋さんから無料で発電機をお借りした、その他にも簡易トイレやらテント椅子など、殆どを地元から無料でお借りした。照明や音響器具は持ち込んだが、スタッフもキャストも全てノーギャラ。食事も地元からの差し入れが助かった。本番前日まで毎晩降った雨もその夜は降らず、しかも翌日は8月なのに雹が降った。突き抜けたような一日でした。 |