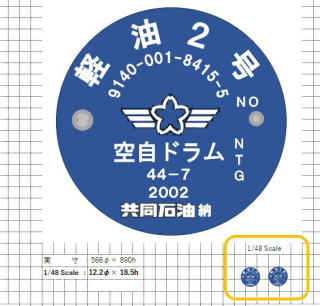

「空自ドラム缶」 ジオラマ用 1/48 小林会員

|

| |

|

|

ジオラマ用に200リッターのドラム缶を作ろうとしています。この写真は昭和39年の空自の松島基地の模様ですが(戸田保紀さん撮影/ヒコーキ雲誌掲載)、当時は機体の周りにDM缶を並べてロープで囲っていました。 私は元共同石油出身者ですがS45年頃に油槽所で見た「空自ドラム」のスケッチから、天板の絵を起こしました。1/48では高さは18.5mm、直径は12mmとなります。 本体は先日松崎さんにお願いし木工旋盤で桂を丸棒に挽いて頂きました。 目的は、四月に開催される白根さんも会員の前橋の「モグラクラブ」の展示会に、プラモのT-33Aと一緒に展示。 そして五月の静岡HSに、”ソリモ”としてDM缶を十数本積み上げてお茶を濁します。 |

|

|

|

|

| |

| |

小林会員 小林会員

|

T-1Aの実機に触れながら、設計陣のお一人であった航空評論家 鳥飼鶴雄さんのお話を聴けました。

2014年6月、定年後念願の一人旅車中泊11日間の体験をしました。高速道を使用せず日知すら下道を走り、途中の官民の飛行場を見ながらの旅でしたが、目的の一つが岐阜の「かかみがはら航空宇宙博物館」で開催の、「T-1ジェット練習機講演会」でした。 講演会と実機の見学でした。 メモに残した要点だけ3点をお話しします。

① 鳥養さんは主にキャノピーの設計担当をされました。 キャノピーは参考にしたT-33Aのそれより若干大きく出来た。 しかし、屋外に晒した際の温度差によるキャノピー本体の収縮に手を焼いた。 形はコピー出来てもノウハウは学べなかった。

② 主翼は最新のエンドミル加工で薄くしたかったが、三菱で製造のF-86Fに優先的に使われ入手出来なかった。 致し方なく従来の工作法でぶ厚く仕上げざるを得なくなり、後退翼にして手堅く設計をした。

③ 先生はアメリカだった。 追付け追い越せと頑張ったが、やっと辿り着いても何時も先に居た。

黎明期の航空産業の設計者たちの苦悩が滲み出た講演会でした。 100人近く参加されたと記憶します。 名古屋三点の方もいらっしゃったかもしれません。

当日のスナップです。 機体はT-1B(85-5801)、 当初はT-1Aで後に改造しB型となった。 本機は館の収納庫に分解された状態で保管されていました。

真ん中の小柄な方が鳥養さんです。 胴体前部、テイル部、右主翼下面

|

|