|

レポート担当 |

|||

| 2024年5月例会で、木林会員主催で「プロペラ教室」が開かれました。 以下はその教科書ともいえる、木林会員の「金属プロペラの形の作り方」の解説文です。 |

|||

|

|

|||

| 金属プロペラの形について | |||

| 2015年10月22日 木林 靖忠 | |||

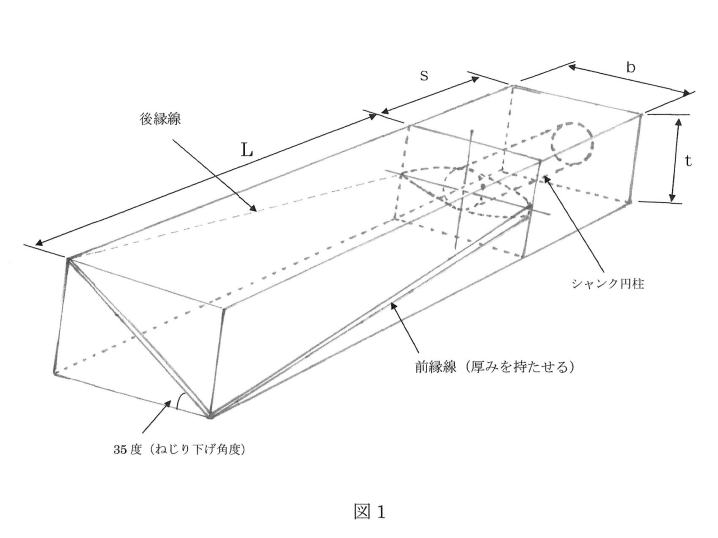

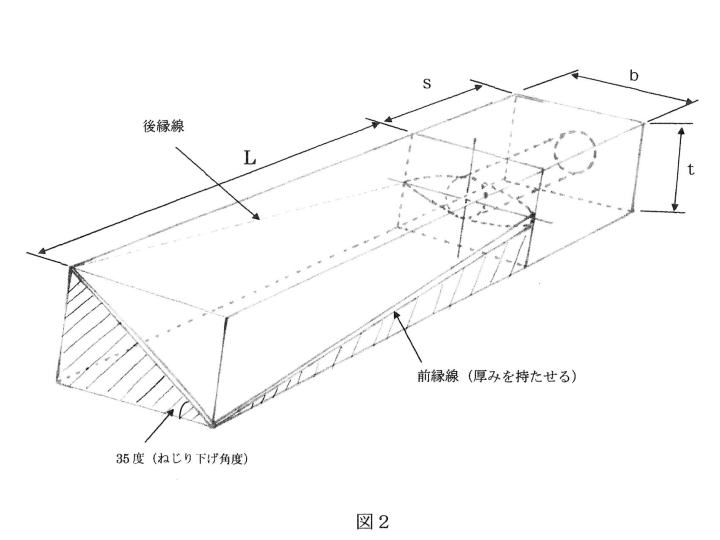

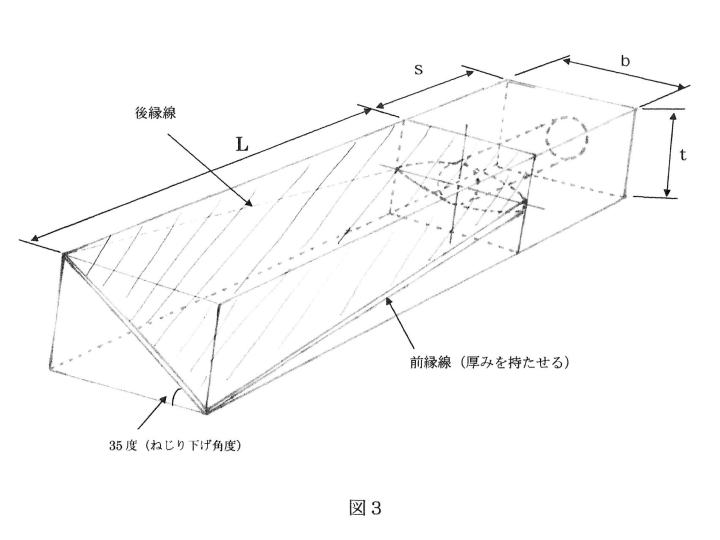

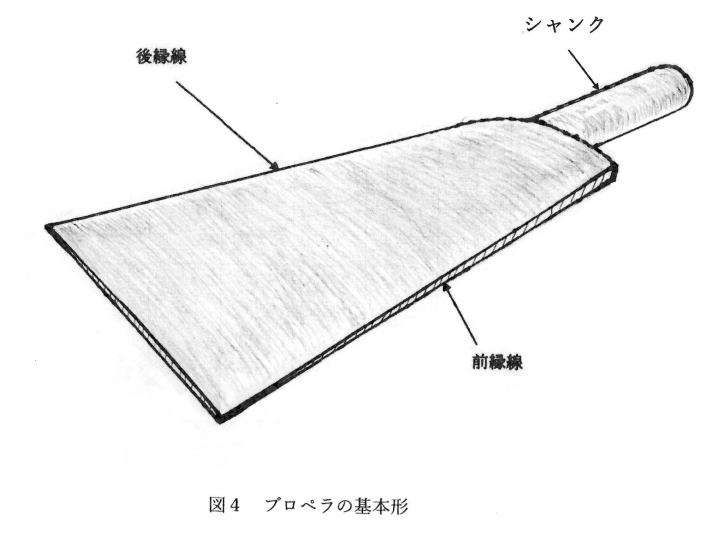

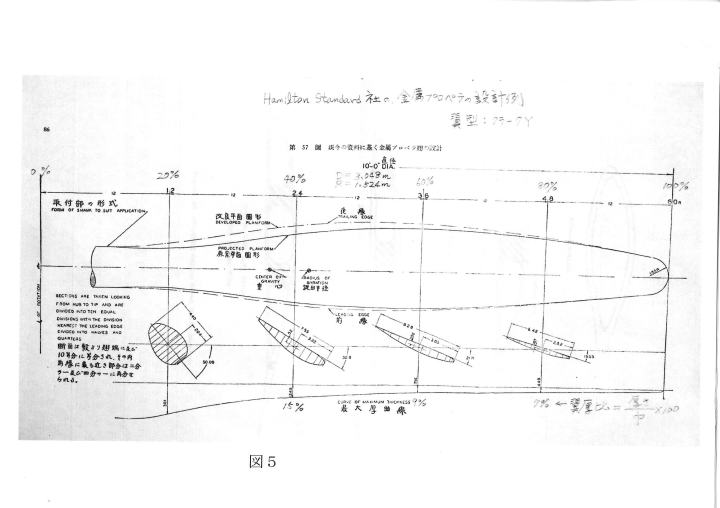

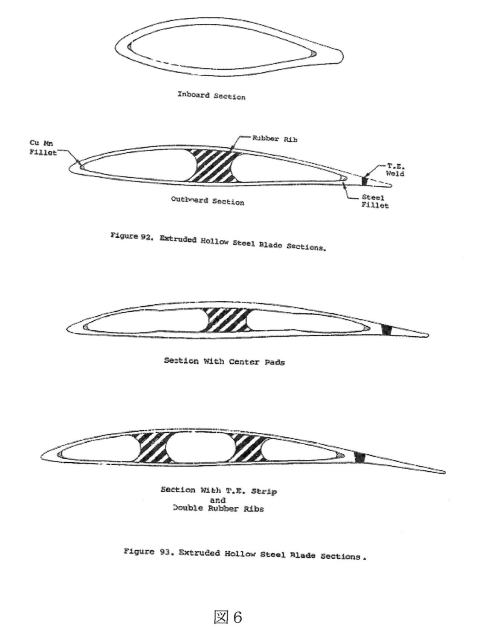

| 私の模型製作の専門が「四発のプロペラ機」と言うこともあり、今回の合同例会ではプロペラの形に注目した。複葉機の時代の木製プロペラは、これまでいろいろな資料で解説されており、現代のホームビルト機などでも作り方が紹介されている。 しかし、金属プロペラについてはインターネットに製造過程の動画はあるものの、我々が模型を作る時に必要な、プロペラの図面はほとんど見当たらない。そのためか、今回の合同例会でも、少々疑問のあるプロペラが見受けられた。 そこで、当クラブの先輩から教授していただいた作り方を基本に、私なりに考えた「金属プロペラの形の作り方」を紹介したいと思う。 1.正面形と側面形から削る この方法は多くのモデラーが採用している方法であり、周知の方法なので解説はしない。 実績のある方法であり、私もこれまでこのやり方でプロペラを削って来た。しかし、1/50程度のスケールでは、正面形や側面形のバラつきが起こりやすく、厚みのコントロールも簡単ではない。そこで、下記の方法を考えてみた。 2.直方体から削る この方法のメリットは、「比較的正確に」多数のプロペラが削れることである。図1は全長(プロペラの根元から先端までの長さ)がLプラス s(プロペラのシャンクの部分の長さ)で、断面がプロペラの幅 bで厚さが tの直方体を示す。L,s、bは写真などからある程度決められるが、tはプロペラの製造図面が無ければ分からない。しかし、時速350〜700kmのプロペラ機では、二、三の図面から、ねじり下げ角度は35度程度と推定され、tはb×0.70で求めることができる。例えば、幅10mmのプロペラなら直方体材料の厚みは7mmとなる。 先ず、sの部分を丸めて、円柱(シャンク)を作る。根元には、図のようにシャンクを包む対称翼型を記入する。先端部の厚みは最終的には1mm以下になるまで削るが、目安として厚さ1mm程度の薄い翼型を記入する。次に、図1のように根元と先端を結んで、前縁線と後縁線を記入する。前縁線は図のように、前縁の丸みを考慮する必要がある。  削り方としては、図2のように、最初に裏面を削る。先端近くがほぼ平面に近くなるように斜線部分を削る。長さの半分あたりから根元に近づくにしたがって、平面は維持されなくなることに注意すべきである。場合によっては凹面となることもある。  次に、表面側を削る(図3の斜線部分)が、表面側は先端部分も凸面にする必要がある。材料に記入した前縁線と後縁線は直線であるから、削った結果も直線になっていなければならない。裏面と表面とを削り終わると、結果として、ねじれたプロペラの美しい曲面が得られる。(図4)   次に、プロペラの先端から全長の30%の位置で、厚さが幅の10%程度(材料によっては多少厚めに削って、強度を確保する。)になるように調整を行う。後縁は、なるべくナイフエッジに近づけるよう、シャープに削る。 最後に、正面形を出す。この工程では、前縁,後縁の厚みが連続した曲線になるように調整する必要がある。とくに、根元付近の形は写真を良く見て削る必要がある。 3.製造図面から見たプロペラの厚さについて 合同例会の展示模型で観たプロペラの中には、過度に厚さが厚いものがあった。正面形や側面形がほぼ正しくとも、厚すぎるプロペラは(強度的な問題は別にして)いかがなものか。参考までに、戦前の本に載っていたHamilton Standard 社の製造図面を図5に示す。プロペラ長さの半分から先端に至る部分の厚さは、幅の10%以下(模型での幅が10mmなら厚さは1mm以下)であることが分かる。  図6は第二次大戦末期の押出加工した鋼製中空プロペラの断面図(先端から、長さの1/3)の位置)である。この場合も、厚さは幅の10%程度であり、裏面の後縁付近はやや凹面になっていることが分かる。  まとめ 「金属プロペラの形」の作り方について、直方体材料から削る方法を述べた。この方法によれば、誰がやっても、ある程度機械的にプロペラの形が決まり、ばらつきの少ない多数のプロペラを削ることができる。ただし、プロペラの根元付近の断面形(翼型)は、長さの半分付近から先端に至る断面形とは異なり、いろいろな形があるので、この部分の形状については、実機の写真を良く観察して削る必要がある。 私は、今後は「直方体から削る}方法で進めて行きたい。 |

|||