大和田村の農業

金 田 啓 吾

はじめに

大和田村は、室町(足利氏)幕府の頃までは住吉大社の神領で、大和田庄と称していたようですが、その後何人かの戦国武将の支配を経て豊臣氏、そして、徳川旗本小濱民部の知行所となり、寛永元年(一六二四)徳川氏領となりました。その後、明治二年(一八六九)に大阪府西成郡となり明治二十二年(一八八九)に大和田・佃・蒲島・大野・百島を合わせて千船村が出来上がりました。千船村そして大和田の様子を、大正三年版西成郡史は次のように記しています。

村内に四大字の部落ありて、北にあるを佃、南にあるを大 野・百島、中央にあるを大和田とす。しかして、梅田街道(大 和田街道)は村の東西を縦断し、阪神電気鉄道の停留所は大和 田と佃とにありて交通きわめて便利なり―中略―大和田は村の 中部なるに加え各部落中夥多(最大)の戸口を有し、村役場・ 小学校・其の他製造工場等有りて、部落中最も殷賑(最も賑や か)の地たるを失わず。村内農を以て主要の業となすもの多け れど、漁業を以て専業となすものも亦鮮からず。又、村内に 雑品の小売商行商者等居住し―以下略

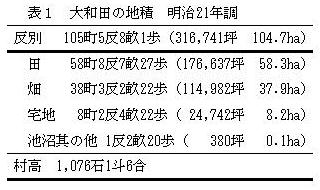

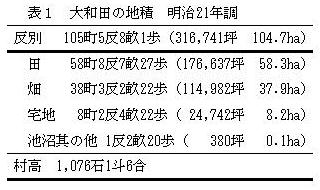

つまり、明治末期大和田の村人達は農業を主とはしていたが、漁業専業の人もかなりあり、その他小売商や行商の人も住み千船村では一番賑やかであったと言うことです。この事は、表1から千船村になる以前の大和田村では、田畑の面積が宅地の面積の約十二倍もあることからも分かります。いつ頃の事かは分かりませんが、「佃茄子に大和田十八」とか「子供の頃、中島へまっかや西瓜を貰いに行ったもんや」と云う話を聞いたことがあります。大和田に限らず、その周辺も農地が広がっていたものと思われます。もっとも、昭和初期には西淀川でもっとも賑やかな商業地とはなっていたのですが。

つまり、明治末期大和田の村人達は農業を主とはしていたが、漁業専業の人もかなりあり、その他小売商や行商の人も住み千船村では一番賑やかであったと言うことです。この事は、表1から千船村になる以前の大和田村では、田畑の面積が宅地の面積の約十二倍もあることからも分かります。いつ頃の事かは分かりませんが、「佃茄子に大和田十八」とか「子供の頃、中島へまっかや西瓜を貰いに行ったもんや」と云う話を聞いたことがあります。大和田に限らず、その周辺も農地が広がっていたものと思われます。もっとも、昭和初期には西淀川でもっとも賑やかな商業地とはなっていたのですが。

(注 小濱民部・名は光隆、 初代の大坂船手奉行で川口に

奉行所があり、伝法村に居住 していた。加島富光寺に墓が

ある。大和田街道は明治四十 一年に開通。阪神電鉄は明治

三十九年に開通。)

大和田の農業

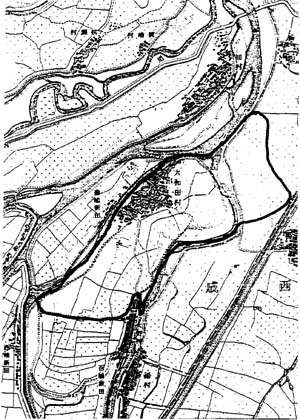

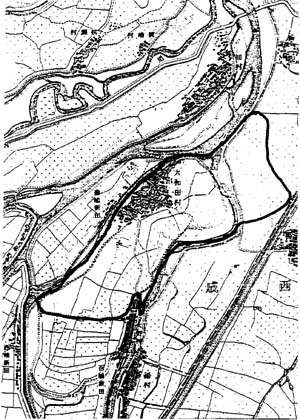

図1は明治中期の大和田付近の測量図です。千船村の名称はまだ記入されていません。大和田村の集落はかなり大きいのですが田畑に比べると小さなものです。太線の内が大和田村の区域と考えられます。

図1は明治中期の大和田付近の測量図です。千船村の名称はまだ記入されていません。大和田村の集落はかなり大きいのですが田畑に比べると小さなものです。太線の内が大和田村の区域と考えられます。

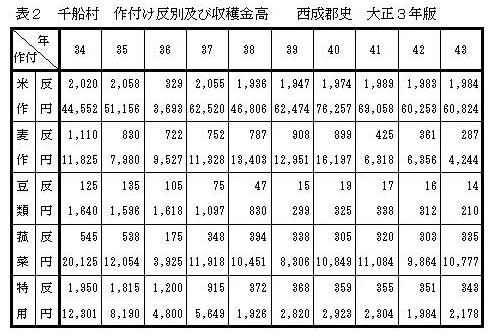

表2は千船村の、明治三十四年から四十三年までの作付け反別と収穫高の表ですが、旧幕時代の石高は大和田村が表1の通りで、千船村としては二九二八石三斗七升六合となっていますので、大和田村の反別・収穫高は千船村の約三分一強(三七%)位と見てよいのでは、と思われます。

明治三十六年の米作と蔬菜の作付けが落ち込んでいるのは、この年の七月に神崎川が加島で堤防決壊し氾濫したため収穫出来なかったようです。

米作・麦作・豆類…主になるものは、表2から分かるように米作です。殆どが粳米で餅米はわずか、陸稲は無かったようです。裏作の麦は年と共に少なくなっています。排水の悪い田が増えていったのでしょうか、麦作は年と共に減少していますが、裸麦が最も多く次いで小麦、大麦はわずかだったようです。豆類もわずかで、それに年々減少していますが、そら豆が第一、次いで大豆・えんどう・小豆となります。大和田特産と云われる十八は見えません。

蔬菜…明治三十七年以降は作付け面積に大きな変動が無く推移しています。都市近郊形の農村として安定した出荷先を持ち、現金収入もそこそこあった事が伺われます。出荷先としては大阪天満の青物市場や尼崎が考えられます。水路を使って田舟で運搬したのでしょう。あるいは、仲買人がいたのかも知れません。

西成郡史の記述によると、郡として蔬菜の作付け面積の大きな物から順に上げると、甘藷・大根・ 葱・(人参)・蕪・水菜・茄子・まっか・(里芋)・きゅうり・南瓜・西瓜・(蕗)・(牛蒡)・(とうがらし)・白瓜・(三つ葉)・(菊菜)・(ほうれんそう)・(馬鈴薯)となっています。

葱・(人参)・蕪・水菜・茄子・まっか・(里芋)・きゅうり・南瓜・西瓜・(蕗)・(牛蒡)・(とうがらし)・白瓜・(三つ葉)・(菊菜)・(ほうれんそう)・(馬鈴薯)となっています。

[注( )は千船村では出荷していないとされるもの]

特用産物…菜種・藍・綿作のことです。明治三十七年までは米作に次いで多かったのですが、三十八年以降は蔬菜と同じ程度となりました。大和田の古い屋号に、「あぶらや」さん・「こうや」さん・「くるまや」さんがあります。

「くるまや」さんの「くるま」とは、綿繰り車の事だそうです。隣の稗島村の古文書には綿布を生産していたことが出ています。勿論、「こうや」とは紺屋の事ですね。こう考えてみますと、大和田に菜種や藍・綿の畑が広がっていたのが見えるような気がします。種油は、電灯がつくまでの大切な照明源だったし、綿作は、肥料に「ほしか」(鰯や鰊の脂の絞り滓)が必要でしたが、米作の二倍の収益があったため、江戸期にはかなりの収穫高があったようですが、明治も半ばを過ぎると外国産の安い綿花が多量に輸入されるようになり衰退しました。また、藍も化学染料が安く出回るようになり無くなっていきました。

肥料…百姓家にとって肥料は非常に大切なものです。大阪府誌に依りますと、明治期農家生計の約一割が肥料代だったようです。その頃の肥料と言いますと「下肥」(人糞)とか「ごもく」(生ゴミ)が主でした。大和田村からは、舟を使って大阪へ下肥を汲みに行きました。大阪の何処で汲むかは、摂津・河内の三一四ヶ村で下肥組合を作り決めていました。

汲み取りには費用がかかり、汲み取り先町人一人当たり(七才以上)年に二~三匁の銀を支払ったそうです。銀でなく金や銭・米・青物で支払ったこともあったようです。郡史では明治四年に大阪町人一人に付き米二升七合五勺(約四㎏)となっています。

「ごもく」は、道ばたの所定の位置に捨てられているのを、自由に舟に積んで帰ったようです。

金・銀・銭の相場は年により大きな違いがあり一概に云えないのですが、明治元年の大阪相場から計算しますと、

金一両(純金一・五g)=銀二〇三・四六匁=一〇、六七二文となります。(徳川幕府公定相場 一両=銀六〇匁=銭四、〇〇〇文)

明治四年に金一両を一円と決めたので一銭は約銀二匁、銭一〇七文となります。

ちなみに、明治元年の生産者米価は一俵(四斗・約六〇㎏)一円六十九銭となっています。

百姓家の一年

明治期大和田の農家一年間の農作業等を明治三六年版大阪府誌を基に考察しました。

一月…冬作物に下肥を施し、田の畦の修理や水路の手入れ。婦人は木綿織りをする。正月三ヶ日は農作業を休み、十六日は藪入り(五日くらい取る)

藪入りとは、嫁や奉公人を実家に返し休みを与える事。草深い

田舎に帰ると言うことから出た言葉]

二月…冬作物の中耕。まっかや西瓜畑の床を掘り起こし凍らせて、土塊を砕く。十一日は紀元節で休み。

三月…麦や菜種に施肥(下肥)し、五月大根や各野菜の種蒔き。そろそろ苗代の準備をする。又、甘藷の床を作り種芋を植える。彼岸の中日(春期皇霊祭)は休み。

四月…麦や菜種の最後の中耕。苗代造り。菜種の先を留める。大阪へ肥汲みに行き、野壺に貯える。三日は神武天皇祭で休み。

五月…苗代への籾蒔き。綿の種蒔き。下肥の汲み取り。麦、菜種の収穫の用意。

六月…最も忙しい月。麦、菜種の収穫。苗代の害虫駆除。田植え。大豆の種蒔き。甘藷の移植。夏大根の種蒔き。葱床造り。

七月…水田の害虫駆除と草取り。瓜類の先留め。草刈り。

八月…水田の草取りと害虫駆除、及び施肥。稗抜き。白穂刈り。草刈り。瓜類の取り入れ。野菜類の種蒔き。盆休みと藪入り。

九月…稲の害虫うんか・ニカメイチュウの駆除。草刈り。彼岸の中日(秋季皇霊祭)は休み

十月…稲の害虫駆除。早稲の刈り入れ。甘藷の収穫。菜種の種蒔き。大根の中耕。下肥の汲み取り。大和田住吉神社秋祭・神嘗祭(共に十七日)

十一月…農繁期。中稲・晩稲の収穫。甘藷の収穫。収穫後の田畑をすき起こし、冬作物の仕付の準備。麦の種蒔き。菜種の移植。三日は天長節(明治節)二十三日は新嘗祭で休み

十二月…籾すり(籾を玄米にする)。納米。藁仕事。正月の準備。

一年間の農作業の主なものは、ほぼ以上のようなものだったようです。特別に農作業を休んだ日として雨喜(日照り続きで困っていたときに降った雨に感謝しての休み)と順気喜(季候が順当でよかったときの休み)や、また、五節句(七草・雛祭・端午・七夕・重陽)等も休んだようです。

おわりに

大和田村からは、農産物や農作業・作付け状況などを示すような古文書は発見されていません。火災・風水害・戦災などで失われてしまったのでしょう。西成郡史の千船村としての資料や稗島村(現姫島)の古文書などから推察しました。何時の日か大和田から古い時代の記録が発見されることを期待しています。

大和田はその後、大正末期から昭和初期にかけて商業地として大発展をしました。大橋筋・本町通り・大金通り・大和田街道(通称旧国道)など商店が軒を連ね、人通りの絶え間がありませんでした。大和田街道にはバスが通り、 大金通りの夜店は、押し合いへし合いの盛況でした。一方、農地はどんどん宅地化し、住宅や工場に変わっていきました。そして、各工場の地下水汲み上げが激しくなり地盤沈下を呼び、排煙は大気を汚染し、農業の出来る環境ではなくなってしまいました。

そこえ、昭和二十年六月の大阪大空襲、大和田の殆どが灰燼に帰し多大の人的物的被害を受けました。

参考文書

大正三年版 西成郡史

明治三六年版 大阪府誌

昭和五六年版 日本国語大事典 小学館

昭和五一年版 大漢和辞典 諸橋轍次緒 大修館

平成十一年版 大阪の歴史 五四号 摂河在方下屎仲間についての一考察 荒武賢一朗

安政四年 産物并余業之品書上帳 摂州西成郡稗 島村 (大阪府大 歴史研究)

つまり、明治末期大和田の村人達は農業を主とはしていたが、漁業専業の人もかなりあり、その他小売商や行商の人も住み千船村では一番賑やかであったと言うことです。この事は、表1から千船村になる以前の大和田村では、田畑の面積が宅地の面積の約十二倍もあることからも分かります。いつ頃の事かは分かりませんが、「佃茄子に大和田十八」とか「子供の頃、中島へまっかや西瓜を貰いに行ったもんや」と云う話を聞いたことがあります。大和田に限らず、その周辺も農地が広がっていたものと思われます。もっとも、昭和初期には西淀川でもっとも賑やかな商業地とはなっていたのですが。

つまり、明治末期大和田の村人達は農業を主とはしていたが、漁業専業の人もかなりあり、その他小売商や行商の人も住み千船村では一番賑やかであったと言うことです。この事は、表1から千船村になる以前の大和田村では、田畑の面積が宅地の面積の約十二倍もあることからも分かります。いつ頃の事かは分かりませんが、「佃茄子に大和田十八」とか「子供の頃、中島へまっかや西瓜を貰いに行ったもんや」と云う話を聞いたことがあります。大和田に限らず、その周辺も農地が広がっていたものと思われます。もっとも、昭和初期には西淀川でもっとも賑やかな商業地とはなっていたのですが。 図1は明治中期の大和田付近の測量図です。千船村の名称はまだ記入されていません。大和田村の集落はかなり大きいのですが田畑に比べると小さなものです。太線の内が大和田村の区域と考えられます。

図1は明治中期の大和田付近の測量図です。千船村の名称はまだ記入されていません。大和田村の集落はかなり大きいのですが田畑に比べると小さなものです。太線の内が大和田村の区域と考えられます。