侾乯丂乽巹偲惵弔傪嫟偵偟偨俹俠払乿丂

丂巹偙偲乽偨偗傐傫乿偑崱傑偱恖惗傪嫟偵偟偰偒偨俹俠傪娙扨偵徯夘偟傑偟傚偆丅

丂丂侽侾丏俹俠亅俇侽侽侾

丂丂侽俀丏俹俠亅俉俉侾俥俙

丂丂侽俁丏俹俠亅俋俉侽侾俼倃

丂丂侽係丏俹俠亅係俉俇俽俼

丂丂侽俆丏俹俠亅係俉俇俶俷俿俤丂俙俽

丂丂侽俇丏俹俠亅俋俉俀侾俶倰侾俆侽倶侾係

丂丂侽俈丏帺嶌楇崋婡

丂丂侽俉丏俹俠俧亅俠侾俽

丂丂侽俋丏俹俠俧亅俆侽俆俽

丂丂侾侽丏俹俠俧亅俶俆侽俆

丂丂侾侾丏帺嶌侾崋婡

丂丂侾俀丏帺嶌侾崋婡丂倁倕倰丏俀

丂丂侾俁丏俹俠俧亅倀侾侽侾

丂丂侾係丏帺嶌俀崋婡

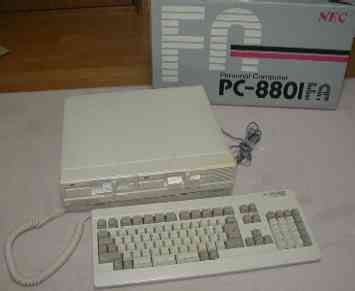

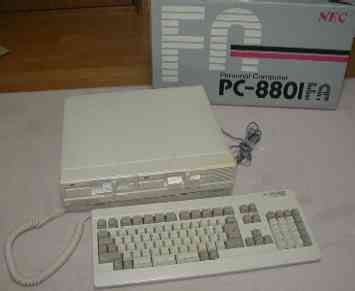

侾亅俶俤俠丂俹俠亅俇侽侽侾乮壠偺墴擖偵尰懚乯

|

|

俠俹倀丗(兪俹俢亅俈俉侽俠亅侾丂係俵俫倸乯亄乮兪俹俢亅俉侽係俋丂俉俵俫倸乯

丂丂丂丂乮俉傃偭偲両乯

儊儌儕丗昗弨撪憼侾俇俲俛亄奼挘儊儌儕僇僙僢僩侾俇俲俛亖

丂丂丂丂丂崌寁嵟戝俁俀俲俛

昞帵擻椡丗俀俆俇仏侾俋俀乮敀崟俀怓乯乛侾俀俉仏侾俋俀乮係怓乯丒丒丒埵丠

丂丂丂丂丂丂丂傕偆堦儌乕僪桳偭偨傛偆側丒丒丒丠

奼挘僗儘僢僩丗杮懱塃懁偵昗弨奼挘僇僙僢僩侾僗儘僢僩

丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮僼傽儈僐儞僇僙僢僩傒偨偄側搝乯丅

擖弌椡億乕僩丗俼俽亅俀俁俀俠乛價僨僆弌椡乛僇僙僢僩擖弌椡乛

丂丂丂丂丂丂丂丂僾儕儞僞弌椡乛僕儑僀僗僥傿僢僋億乕僩丄俼俥弌椡丒丒丒埵丠 |

丂巹偑嵟弶偵俹俠偵栚妎傔偨偺偑彫妛俇擭惗偺崰偩偭偨丅摉帪丄恊偟偐偭偨桭恖偺晝恊偑僐儞僺儏乕僞乕娭楢偺巇帠傪偟偰偄偨乮偺偱偼側偐偭偨偐側偀偲巚偆乯偲偐偱丄壠偵晉巑捠乭俥俵亅俈乭偑偁偭偨丅偦傟偱丄僎乕儉傗傜側傫傗傜偲昿斏偵怗傜偣偰傕傜偭偰傞撪偵乽偙傟偼僀働傞両乿偲巚偄丄慡嵿嶻傪側偘偆偭偰峸擖偟偨偺偑俶俤俠乭俹俠亅俇侽侽侾乭偱偁傞丅

丂捠徧乽僷僺僐儞乿乮堄枴晄柧乯偲屇偽傟偰偄偨僉儍儔儊儖僉乕儃乕僪乮慡偰偺僉乕偑撈棫偟偰墶偺僉乕偲偺娫偵傪寗娫偑偁偭偨乯傪帩偮俹俠偱摉帪偼僼儘僢僺乕僨傿僗僋側傫偰儌僲偼恎嬤偵偼側偔傕偭傁傜乭僨乕僞儗僐乕僟乕乭偲屇偽傟傞晛捠偺僇僙僢僩僨僢僉傪巊梡偟偰僙乕僽丒儘乕僪傪峴偭偨儌僲偩丅摉慠丄僨乕僞儗僐乕僟傕摨帪峸擖丅

丂僨傿僗僾儗僀偼壠掚梡俿倁傪巊梡偟偰偄偨丅愱梡偺俠俼俿傕敪攧偝傟偰偄偨偑杮懱偵偼價僨僆弌椡抂巕偑昗弨憰旛偝傟壠掚梡俿倁偑巊梡偱偒傞偺偑乽攧傝暥嬪乿偺堦偮偩偭偨丅峏偵丄壠掚梡俿倁側傜偱偼偺岠壥乮婡擻偱偼側偄乯偲偟偰乽敀崟儌乕僪偺怓僘儗傪棙梡偟偨僇儔乕昞帵乿偑偁偭偨丅壠掚梡俿倁傪巊偭偰偄傞偲偒偩偗僇儔乕偱昞帵偝傟傞僎乕儉丄側傫偰暔偑偁偭偨偺傕崱偱偼峫偊傜傟側偄偱偡偹丅

丂偙偺杮懱偱丄俛俙俽俬俠僾儘僌儔儈儞僌傪偼偠傔偰丄晹暘揑偵偱偼偁傞偑儅僔儞岅傑偱巊梡偟偨僾儘僌儔儉傪嶌惉偟偨偺偩偐傜丄偡偛偄乮壗偑丠乯偲偟偐尵偄傛偆偑側偄偩傠偆丅

丂偙偺俹俠偲偺晅偒崌偄偼NEC丂俹俠亅俉俉侽侾俽俼偑巹偺慜偵巔傪尰偡傑偱懕偔丅

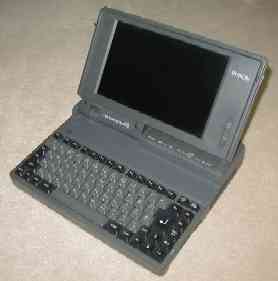

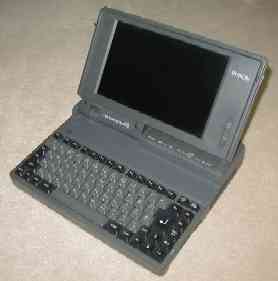

俀亅俶俤俠丂俹俠亅俉俉侽侾俥俙乮壠偺墴擖偵尰懚乯

|

|

俠俹倀丗兪PD70008(8MHz)亄兪PD780C-1(4MHz)

儊儌儕丗俼俙俵丗俇係俲俛丄倁俼俙俵丗係俉俲俛

昞帵擻椡丗俇係侽亊俀侽侽乮俉怓乯丄俇係侽亊係侽侽乮俀怓丠乯

奼挘僗儘僢僩丗儕傾偵侾僗儘僢僩乮側偵傗傜僨僇僀偧両乯

撪憼俥俢丗俆僀儞僠俥俢乮俀俢俢乯亊俀

擖弌椡億乕僩丗僿僢僪儂儞丄俼俽俀俁俀俠丄儔僀儞倝値乛out丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僾儕儞僞丄儅僂僗丄俼俧俛

|

丂崅峑乮抪偢偐偟偄偐傜柤慜偼僫僀僔儑乯俀擭偺崰偩偭偨偲巚偆偑丄桭恖偑壗傜偐偺棟桼偱俉俉侽侾俽俼傪悢廡娫戄偟偰偔傟偨丅

丂偦偺帪偵乽偙傟偩乿偲傂傜傔偔儌僲偑偁偭偨丅乽偙傟偐傜偺帪戙偼偙傟偱側偔偰偼両乿

丂偦傟偱丄崅峑俁擭偵側偭偨崰偵峸擖偟偨偺偑俶俤俠丂俹俠亅俉俉侽侾俥俙偩丅

丂婎杮惈擻偼俉俉俽俼偲戝偒偔偼堘傢側偄丅婎杮揑偵偼摨偠儌僲偩偑俉俉俽俼偼係俵俫倸側偺偵懳偟俉俉俥俙偼俉俵俫倸偵側偭偰偄傞丅俉俉俥俙偵偼倁侾丄倁侾俫丄倁俀偺俁儌乕僪偁傞丅偙偺崰偺傾僾儕働乕僔儑儞偼偳偆偟偨栿偐憗偄僋儘僢僋偱偼摦偐側偐偭偨傝偟偨偨傔偵壓埵屳姺傪曐偮偨傔偵乽婲摦儌乕僪乿偑偁偭偨丅憗偄僋儘僢僋偩偲僎乕儉偺摦偒偑憗偡偓偰弌棃側偄偐傜丄偲偄偆棟桼偺傛偆側婥傕偡傞偑丅

丂俉俉俽俼偲偙偺俉俉俥俙丄峏偵偙偺師偵敪攧偝傟偨楑壙斉偺俉俉俥俫偲偱俉俉偺墿嬥帪戙傪抸偄偨丅偙偺俥俙偺孼掜婡偵侾俵俛偺俀俫俢僪儔僀僽傪搵嵹偟偨俉俉MA偑偁偭偨偺偩偑丄偙傟埲屻偺侾俵俛僼儘僢僺乕帪戙偺摓棃傪梊尒偟偨儌僲偩偭偨丅偳偪傜偵偟偰傕丄僇僙僢僩僥乕僾帪戙偐傜俥俢帪戙傊偺堏峴偼姶摦揑偩偭偨丅

丂巹偼丄偙傟偱慜弎偺俉俉俽俼傪戄偟偰偔傟偨桭恖偲嫟偵僾儘僌儔儈儞僌偺曌嫮傪偟偨丅

丂娙扨側僎乕儉側偳丄俶俉俉亅俛俙俽俬俠偲娙扨側儅僔儞岅乮傾僙儞僽儔乯傪嬱巊偟偰嶌惉偟偨丅屆偒椙偒帪戙偩丅

丂崱偺巹偑偁傞偺偼偙偺俹俠偺偍偐偘乮僙僀丠乯偩傠偆丅

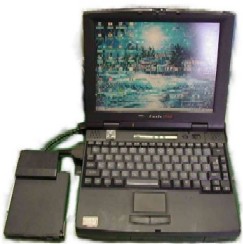

俁亅俶俤俠丂俹俠亅俋俉侽侾俼倃乮桭恖偵攧媝乯

|

俠俹倀丗i80286(12/10MHz)丄V30(8MHz)

俼俷俵丗N88-BASIC&儌僯僞

96KB

俼俙俵丗640KB

撪憼俥俢丗5僀儞僠俀俫俢*2戜

撪憼俫俢丗柍偟乮屻偵侾俀侽俵俛偺奜晅偗傪憹愝乯

昞帵擻椡丗僌儔僼傿僢僋

640*400僪僢僩4096怓拞16怓偱2夋柺丄俧倁俼俙俵

256KB

擖弌庡椡抂巕丗僾儕儞僞丄RS-232C丄侾俵俛僼儘僢僺乕乮2HD)丄儅僂僗

奼挘僗儘僢僩丗亊係

僨傿僗僾儗僀丗僨僕僞儖俼俧俛丄傾僫儘僌俼俧俛丄儌僲僋儘

僒僂儞僪丗BEEP乮傕偪傠傫丄俥俵壒尮儃乕僪傪憹愝乯 |

丂戝妛乮偙傟傕僫僀僔儑乯偺擇夞惗偺帪偵峸擖偟偨丅杮懱偺敪攧帪婜偼侾俋俉俉擭俉寧偱掕壙偼係侽枩墌傎偳丅乮偄偔傜偱攦偭偨偐側偀丠乯

丂戝妛偱忣曬張棟宯偺僋儔僽偵強懏偟偰偄偨偺偩偑丄偦偙偵俬俛俵亅俹俠丄俉俉偵暲傫偱俹俠亅俋俉侽侾RA(偁偙偑傟偰偨)丄EPSON丂俹俠俁俉俇乮宆斣朰傟偨乯偑偁偭偨丅

丂悽娫偼彊乆偵乽俹俠俋俉侽侾倁俵埲崀乿偲尵傢傟傞帪戙偵擖傝偮偮偁偭偨丅偦偙偱丄巹傕帪戙偵揔墳偡傞偨傔偵摫擖偵摜傒愗偭偨丅

丂杮懱偺僨僓僀儞偑旕忢偵椙偔丄崱偱傕乽旤偟偄乿偲姶偠傞僨僓僀儞偩丅埲崀傕偙偺僨僓僀儞傪摜廝偟偰偔傟傞偲怣偠偨偐偭偨丅

丂摫擖偟偰傒傞偲丄俇係侽亊係侽侽偱侾俇怓偺僌儔僼傿僢僋偺旤偟偝偵姶摦偟偨丅

丂偙偺婡夿傕倁俁侽儌乕僪偲偄偆偺偑偁偭偨丅俋俉俼倃偼CPU偼80286偱偁偭偨偑婎弨婡偲偝傟傞俹俠亅俋俉侽侾倁俵偼倁俁侽俠俹倀傪搵嵹偟偰偄偨丅堦墳偼乽屳姺俠俹倀乿偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞偑丄晄嬶崌偑弌傞偙偲傕偁偭偨丅

丂偟偐偟偙傟傕丄僎乕儉偺僗僺乕僪僟僂儞偺堊偵巊傢傟傞偙偲偺曽偑懡偐偭偨乮傎偲傫偳丠乯條側丒丒丒

丂僴乕僪僨傿僗僋撪憼偺婡庬偱偼側偐偭偨偺偱俽俠俽俬乮俽俙俽俬偩偭偨偐側丠乯偺儃乕僪傪擖傟偰乽僗僩儔僀僪乿偺侾俀侽俵俛偺奜晅偗俫俢傪憹愝丅偙偺曋棙偝偵姶摦偟偨丅僇僙僢僩僥乕僾偑僼儘僢僺乕僨傿僗僋偵曄傢偭偰埲棃偺姶摦偩偭偨丅

丂傑偨丄偙偺婡夿傪巊梡偟偰偄傞娫偵乽俆僀儞僠仺俁丏俆僀儞僠乿傊偺堏峴偑彊乆偵恑傒丄儊僨傿傾偺堘偄傪媧廂偡傞偨傔偵奜晅偗侾俵俛俁丏俆僀儞僠傪憹愝偟偨丅嵟廔揑偵偼偙偺奜晅偗僪儔僀僽偺曽傪俵俙俬俶偵偟偰偄偨丅

丂儅僔儞岅傑偱偵偼庤傪弌偝側偐偭偨偑偙偺俋俉俼倃偲師偺係俉俇俽俼偲偱俶俉俉亅俛俙俽俬俠偱丄偐側傝偺乭悢乭偺僾儘僌儔儉傪嶌惉偟偨丅

丂乽僾儘僌儔儅乕乮丠乯乿偲偟偰偺墿嬥婜乮敋両乯偺枊奐偗偱偁偭偨丅

係亅俤俹俽俷俶丂俹俠亅係俉俇俽俼乮壠偺扞偺忋偵忺偭偰偁傞乯

|

俠俹倀丗倝係俉俇俽倃亅俁俁俵俫倸

俼俷俵丗俋俇俲俛

俼俙俵丗俁丏俇俵俛

撪憼俥俢丗俁儌乕僪懳墳俁丏俆僀儞僠俥俢亊俀

撪憼俫俢丗柍偟乮係侽乛俉侽乛侾俀俆乛俀侽侽乛俁俀侽俵俛傪憹愝壜擻

昞帵擻椡丗俇係侽亊係侽侽乮係俉侽丗倂倝値摦嶌帪乯丄係侽俋俇拞侾俇怓

擖弌椡億乕僩丗儅僂僗丄僾儕儞僞丄俼俽亅俀俁俀俠丄侾MB奜晅偗丄俠俼俿丄僉乕儃乕僪

奼挘僗儘僢僩丗俠僶僗亊俀僗儘僢僩

僨傿僗僾儗僀丗傾僫儘僌俼俧俛

僒僂儞僪丗俥俵壒尮俁榓壒丄俽俽俧壒尮俁榓壒撪憼

婓朷彫攧壙奿丗俀侾俉丆侽侽侽墌

丂杮懱偺塃偺壓偑俆倝値們倛偺僼儘僢僺乕僪儔僀僽丄偦偺忋偵忔偭偰偄傞偺偑侾俀侽俵俛偺奜晅偗俫俢俢丅偦偺忋偱墶偵側偭偰偄傞偺偑捛壛峸擖偟偨俆係侽俵俛偺俫俢俢偱丄峏偵偦偺忋偵僉乕儃乕僪偑忔偭偰偄傞丅

丂僨傿僗僾儗僀埲奜偼慡偰攝慄偟偰偁傝丄儅僂僗偼僇僂儞僩悢傪愗傝懼偊傜傟傞傛偆偵偟偰偄傞丅乮摉帪偼傗偭偨乯

丂懡暘師偺柾條懼偊乮帪婜枹掕乯帪偵偼墴擖偵墴偟崬傑傟傞偐丄尰栶暅婣偐偳偪傜偐偵側傞偱偟傚偆丅 |

丂峸擖帪婜偼掕偐偱偼側偄偑戝妛係夞惗埵偩偭偨偲巚偆丅偙偺崰偐傜丄僐儞僺儏乕僞乕惈擻偺恑壔懍搙偼媫寖偵懍偔側偭偰偍傝傕偼傗丄俀俉俇偱偼懳墳偡傞偺偑擄偟偔側偭偰偄偨丅偦偙偱丄拞屆偱峸擖偟偨偺偑偙偺俹俠係俉俇俽俼偩丅峸擖偺寛傔庤偵側偭偨偺偑嘆摦嶌僋儘僢僋偑俁儌乕僪偁傝丄摦嶌拞偵愗傝懼偊壜擻丅乮386/10MHz亄386/5MHz憡摉偵壔偗偨乯嘇摨帪婜偵敪攧偵側偭偰偄傞僲乕僩僷僜僐儞偺俫俢偑巊梡偱偒傞僗儘僢僩傪旛偊傞丅偺俀揰偩丅

丂僗僺乕僪偑懍偔側偭偨偩偗偱丄嬌抂偵弌棃傞偙偲偑憹偊偨傢偗偱偼側偄偑丒丒丒乮偁丄偙傟偼嵟嬤偺俹俠偺恑壔孹岦偲摨偠偩丒丒丒乯

丂俶俤俠偺俹俠屳姺婡偲偟偰偼桳柤側俤俹俽俷俶偺俹俠僔儕乕僘偩偑丄乮嵸敾偵側偭偨傛偹乯俶俤俠惢偺傾僾儕働乕僔儑儞傪巊梡偟傛偆偲偡傞偲乽俶俤俠僠僃僢僋乿側傞傕偺偑偼偄偭偨丅俶俤俠惢偺俹俠偱側偄偲婲摦偟側偄僙僉儏儕僥傿偑偐偐偭偰偄偨偺偩丅偦偺僙僉儏儕僥傿傪奜偡傾僾儕働乕僔儑儞傪亀僄僾僜儞亁偑敪峴偟偰偄偨偺偩偑丄偦傫側儌僲傪惂嶌偟偰傕僀僀偺偐側丒丒丒丠

丂偙偺俹俠巊梡帪偵Windows3.1偑敪攧偵側偭偨丅憗懍摫擖丅偙偺崰偼乽側傫偰偭偨偭偰僐儅儞僪儔僀儞偩偤乿側偳偲偄偭偰丄偁傑傝Windows偵偼嫽枴偑側偐偭偨丅傑偨丄Windows傪摫擖偟側偔偰傕傂偲偲偍傝偺偙偲偼弌棃偨帪戙偩偭偨丅

丂慜弎偺俼倃偱巊梡偟偰偄偨侾俀侽俵俛偺奜晅偗俫俢偱偼庤嫹偵側傝丄俆係侽俵俛偺俫俢傪峏偵攦偄懌偟偨丅偮偄偱偵丄俼倃偺崰偺嵿嶻偱偁傞俆僀儞僠俥俢傪撉傒崬傑側偗傟偽側傜側偐偭偨偺偱奜晅偗侾俵俛俆僀儞僠僪儔僀僽乮亊俀乯傪峸擖丅扄懌攝慄偵側偭偰偄傞垽婡傪娤偰堦恖丄墄偵擖偭偨儌僲偩丅

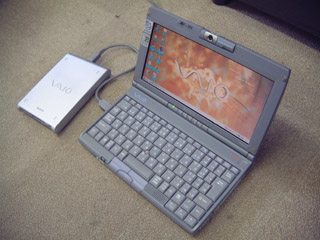

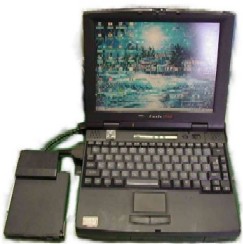

俆亅俤俹俽俷俶丂俹俠亅係俉俇俶俷俿俤丂俙俽乮壠偺墴擖偵尰懚乯

|

|

俠俹倀丗i486SX(25MHz)乮僋儘僢僋僗僺乕僪傪侾侽抜奒偱愗姺壜擻乯

儊儌儕丗俼俙俵丂640KB丄撪晹奼挘儊儌儕乕

1024KB乮僾儘僥僋僩儌乕僪儊儌儕乕/俼俙俵僪儔僀僽愗姺壜擻乯丄僌儔僼傿僢僋梡丂VRAM丂丂丂丂256KB

昞帵夋柺丗俥俿俶儌僲僋儘俴俠俢乮僶僢僋儔僀僩晅偒乯丄俇係侽亊係侽侽丒係俉侽儔僀儞丄儌僲僋儘俉抜奒昞帵壜擻丄僥僉僗僩

俉侽暥帤亊俀俆峴乛俀侽峴倧倰係侽暥帤亊俀俆峴乛俀侽峴丄僇儔乕係侽俋俇怓拞侾俇怓乮傾僫儘僌俼俧俛僨傿僗僾儗僀愙懕帪乯

撪憼俥俢丗1.2MB/1.44MB/640KB嫟梡FDD亊俀婎

撪憼俫俢丗柍偟乮20/40/80/125/200/320MB乯傪撪憼壜擻

擖弌椡抂巕丗僾儕儞僞乕丄RS-232C丄儅僂僗丄CRT丄丄奼挘梡僐僱僋僞

侾侾侽僺儞僞僀僾丄僆乕僨傿僆弌椡抂巕

僗僺乕僇丗

撪憼乮儃儕儏乕儉挷惍壜擻乯丄俥俵壒尮

YM2203C乮俥俵俁壒乛俽俽俧俁壒乯

婓朷彫攧壙奿丗俀係俉丆侽侽侽墌

|

丂慜弎偺俹俠係俉俇俽俼偺峸擖帪偵乽偄偮偐攦偍偆乿偲巚偭偰偄偨乽俫俢偑嫟桳弌棃傞乿僲乕僩僷僜僐儞偱偁傞丅

丂峸擖帪婜偼丄偙傟傕晄柧偩偑妋偐丄夛幮偵擖幮偟偰侾擭栚偩偭偨偲巚偆丅偦傟傕侾侽寧埲崀偩偭偨傛偆側丒丒丒丠

丂乽儚乕僾儘乿傪巊偊側偄巹偼夛幮偱乽偩傔側搝乿偩偭偨偨傔丄乽偙傟偱偼僀僇儞両乿偲堦敪暠婲偟偰峸擖丅俇係侽亊係侽侽偺敀崟俉抜奒挷塼徎偩偭偨丅

丂懕乆偲僲乕僩俹俠偑敪攧偝傟偰偄傞拞丄偙偺婡庬傪慖傫偩乽寛傔庤乿偼乽俁丏俆僀儞僠俥俢亊俀僪儔僀僽乿偱偁偭偨偙偲丅摉帪偼丄僎乕儉偱傕價僕僱僗傾僾儕働乕僔儑儞偱傕俥俢偱塣梡偝傟偰偄傞儌僲偑寢峔偁偭偨乮價僕僱僗傾僾儕働乕僔儑儞偼俫俢偵僀儞僗僩乕儖偡傞偺偑庡棳偵側傝偮偮偁偭偨偑乯丅偦偺堊偵丄俥俢偺擖傟懼偊傪柍偔偡偺偵偼俀僪儔僀僽昁梫偲偺敾抐偐傜偩偭偨丅

丂傑偨丄偙偺崰偺僄僾僜儞俹俠偼乽傾僢僾僌儗乕僪俹俠乿偲偐偄偭偰丄塼徎偲偐俠俹倀偲偐傪擖傟懼偊傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆偺傪攧傝偵偟偰偄偨丅偁傞掱搙丄傾僢僾僌儗乕僪傪擮摢偵抲偄偰攦偭偨偺偩偑丄寢嬊傾僢僾僌儗乕僪僷乕僣偑崅偄偺偱峸擖偱偒側偐偭偨偑丒丒丒

丂惈擻揑偵偼俹俠係俉俇俽俼偲戝嵎側偔丄庡偵夛幮偱偺嬈柋偵巊梡偟偰偄偨丅

丂偙偄偮偱丄僾儘僌儔儈儞僌偲偐偼偟側偐偭偨偲巚偆丅俫俢傕僨僗僋僩僢僾偲僗儚僢僾偟偰僨乕僞傪嫟桳偟傛偆偲巚偭偰偄偨偑寢壥揑偵偼偦偺傛偆側偙偲偼側偔丄夛幮偵抲偒偭傁側偟偺忬懺偵側偭偰偄偨丅弶傔偼慺捈偵僲乕儅儖側巊偄曽傪偟偰偄偨偺偩偑丄嬈柋偵懳偡傞埶懚搙偑崅偔側傞偵楢傟乽偆偋乕丄巊偄偵偔偄両乿偲偄偆偙偲偵側傝丄桭恖偐傜媽俋俉宯偺僉乕儃乕僪傪忳傝庴偗丄壠偵偁偭偨俋俉梡偺傾僫儘僌僨傿僗僾儗僀傪帩偪崬傫偱乽僐儞僷僋僩丒僨僗僋僩僢僾乿偵巇忋偘偨丅偙傟偼丄旕忢偵巊偄傗偡偔嬈柋忋栶偵棫偭偰偔傟偨丅

丂丒丒丒丠偦偆尵偊偽丄壠偐傜僨傿僗僾儗僀傪帩偭偰偒偨偭偰偙偲偼丒丒丒壠偺係俉俇俽俼偼壗偵宷偄偱偨偺偐側丠壇偊偰柍偄側偀丒丒丒攦偭偨偲偒偐傜昺巰偩偭偨怴屆偺侾俈僀儞僠偩偭偨偐側偀丠搶嫗偵敿擭娫弌挘偵側偭偨偲偒偵僗僉乕僶僢僌偵侾係僀儞僠僨傿僗僾儗僀墴偟崬傫偱乽戝嶃仺搶嫗乿傪怴姴慄偱搉偭偨偺偼偄偄乮丠乯憐偄弌偩丅

俇亅NEC丂俹俠亅俋俉俀侾俶倰侾俆侽倶侾係乮夛幮偺愭攜偵攧媝乯

|

|

俠俹倀丗intel

MMX-Pentium 150MHz

儊儌儕丗俼俙俵丂640KB丄亄奼挘儊儌儕乕

32MB乮僾儘僥僋僩儌乕僪儊儌儕乕/俼俙俵僪儔僀僽愗姺壜擻乯

昞帵夋柺丗TFT僼儖僇儔乕塼徎乮僶僢僋儔僀僩晅偒乯

撪憼俠俢丗侾俀攞懍

撪憼俥俢丗1.2MB/1.44MB/640KB嫟梡FDD亊侾婎乮俠俢僪儔僀僽偲攔懠偱撪憼壜擻乯

撪憼俫俢丗侾丏係俧俛撪憼

擖弌椡抂巕丗僾儕儞僞乕丄RS-232C丄儅僂僗丄僉乕儃乕僪丄CRT丄丄奼挘梡僐僱僋僞

丄僆乕僨傿僆弌椡抂巕丄俆俇俲儌僨儉丄俥俢奜晹愙懕梡抂巕丄俹俠俵俠俬俙僇乕僪僗儘僢僩亊俀

僗僺乕僇丗

僗僥儗僆撪憼乮儃儕儏乕儉挷惍壜擻乯丄壒尮偁傝

婓朷彫攧壙奿丗俆侽枩墌埵丠 |

丂慜弎偺係俉俇婡偵堦帪揑偵倂倝値俋俆傪僀儞僗僩乕儖偡傞傕丄傗偼傝僗儁僢僋晄懌偼塀偣側偔側偭偨丅

丂偦偙偱丄係侽枩庛乮懡暘乯傪搳偠偰峸擖偟偨偺偑偙偺俶倰侾俆侽偩丅侾俋俋俈擭偺偙偲偩丅峸擖帪偵儊儌儕傪亄俁俀俵俛亖俇係俵俛偵偟偰丄倂倝値俋俆偑夣揔偵摦嶌偟偰偄偨丅屻偵僴乕僪僨傿僗僋偺梕検偑晄懌偟偨偺偱俁丏侽俧俛偵姺憰偟偨丅

丂摉帪丄僲乕僩俹俠偱偼俽倁俧俙偑庡棳偱俿俥俿偺倃俧俙昞帵偺塼徎傪帩偮僲乕僩俹俠偼捒偟偐偭偨丅帠幚丄俶俤俠偐傜敪攧偝傟偨倃俧俙僲乕僩偼偙傟偲丄偙偺忋埵婡庬偵摉偨傞俶倰侾俇俇偑弶傔偰偺倃俧俙僲乕僩偩偭偨丅壙奿偑堎條偵崅偄偺傕偦偺僙僀偩傠偆丅僗儁僢僋傕摉帪偵偟偰偼昗弨揑偱侾擭嫮巊偭偨偑摿偵晄枮偼側偐偭偨丅偟偐偟丄嶌嬈娐嫬傪廩幚偝偣傞偨傔偵攦偄姺偊傪姼峴丄夛幮偺愭攜偵攧媝偲憡惉偭偨丅

丂攧媝愭偱偼丄尰嵼傕尰栶偱嬈柋偵廇偄偰偄傞丅側偐側偐摥偒幰偺俹俠偩丅丂

俈亅帺嶌楇崋婡乮桭恖偵攧媝乯

|

|

丂CPU丗Pentium俀-俁俆侽乮侾侽侽亊俁丏俆乯俵俫倸乮俽倢倧倲侾乯

丂儊儌儕丗侾俀俉俵俛

丂俫俢丗俉俧俛

丂僌儔僼傿僢僋傾僋僙儔儗乕僞乕丗僆儞儃乕僪

丂俠俢亅俼俷俵丗侾俀攞懍

丂壒尮丗僆儞儃乕僪

丂SCSI丗儘僕僥僢僋丂LHA-521

丂昞帵娐嫬丗Sharp 侾俆僀儞僠塼徎僨傿僗僾儗僀乮倃俧俙乯

丂俴俙俶丗侾侽乛侾侽侽俛俙俽俤亅俿倃乮僆儞儃乕僪乯

丂儌僨儉丗倁俋侽 |

丂婰擮偡傋偒帺嶌俹俠偺戞侾戙栚丅偱傕丄巇條偼寛傔偨傕偺偺僷乕僣偺慖戰偐傜慻傒棫偰傑偱慡偰桭恖偵棅傫偱峴偭偰傕傜偭偨偺偱丄尩枾側堄枴偱偺乽帺嶌乿偵偼摉偨傜側偄偐傕丅

丂働乕僗偼俶俴倃宆偱旕忢偵僐儞僷僋僩丅

丂摦嶌傕偲偰傕埨掕偟偰偍傝丄婡夿揑側尨場偵傛傞晄嬶崌偼奆柍偲偄偭偰椙偐偭偨丅

丂慻傒崌傢偣偨僔儍乕僾偺塼徎僨傿僗僾儗僀傕鉟楉偱偍婥偵擖傝丅

丂偲偰傕婥偵擖偭偰偄偨丅

丂庡偵巇帠偱巊梡偟偰偄偨偺偱夛幮偵抲偒偭傁側偟偺帠偑懡偐偭偨丅

丂傑偀丄帺戭偵婣傞帠傕彮側偐偭偨偺偱晄帺桼偼梋傝姶偠側偐偭偨偑丅

丂偟偐偟丄俁俢亅俠俧傪巒傔傞偵摉偨傝丄愨懳揑側寁嶼懍搙晄懌傪姶偠丄攦偄姺偊傞偙偲偵偟偨丅

丂婥偵擖偭偰傑偟偨丅杮摉偵丅

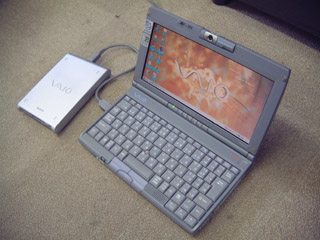

俉亅俽俷俶倄丂倁俙俬俷丂俹俠俧亅俠侾俽乮夛幮偺摨椈偺強桳偟偰偄偨俆侽俆俽偲岎姺乯

|

丂CPU丗俵俵倃亅俹倕値倲倝倳倣俀俇俇俵俫倸

丂儊儌儕丗俇係俵俛乮價僨僆儊儌儕俀丏俆俵俛乯

丂俫俢丗俇丏係俧俛

丂昞帵擻椡丗俉丏俋宆丂侾侽俀係亊係俉侽乮僂儖僩儔儚僀僪XGA偲偄偆傜偟偄丅僂儖僩儔儚僀僪乭倁俧俙乭側傜敾傞偺偩偑丒丒丒丠乯

丂俹俠俵俠俬俙丂僇乕僪僗儘僢僩丗亊侾

丂擖弌椡億乕僩丗倀俽俛亊侾丄俬俤俤俤侾俁俋係亊侾丄倁俋侽儌僨儉丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂倁俧俙弌椡丄億乕僩儕僾儕働乕僞乕梡抂巕

丂偦偺懠丗俀俈枩夋慺俠俠俢僇儊儔乮摦夋壜擻乯搵嵹

|

丂俶倰侾俇俇傪愭攜偵攧媝偟偰偐傜僨僗僋僩僢僾偺傒偺娐嫬偱嶌嬈傪偟偰偄偨偑丄抶傟偽偣側偑傜僀儞僞乕僱僢僩傗儊乕儖傪峴偆傛偆偵側傝丄帺戭偵傕俹俠偑梸偟偔側偭偨丅

丂偱丄庡側嶌嬈偼僨僗僋僩僢僾偱偡傞偲偟偰丄儌僶僀儖梡偵丄偲偙偺倁倎倝倧亅俠侾俽傪峸擖丅

丂偦偺擔偵垽幵乽俁戙栚偨偗傐傫崋乿乮儔儞僪僋儖乕僓乕丒僾儔僪乯偑搻擄偵憳偆偲偄偆攇棎娷傒偺搊応偩偭偨丅

丂巊偭偰傒偰敾偭偨偺偩偑丄巹偵偼偙偺堎宍僨傿僗僾儗僀偼巊偄偵偔偄丄偲偄偆偙偲偩丅

丂惈擻偵晄枮偼柍偐偭偨偺偩偑偙偺僨傿僗僾儗僀偑巊偄偵偔偐偭偨偨傔偵夛幮偺摨椈偑帩偭偰偄偨倁倎倝倧亅俆侽俆俽偲岎姺偡傞帠偵側偭偨丅

丂幚嵺丄敿擭傕巊偭偰側偐偭偨偲巚偆丅

俋亅俽俷俶倄丂倁俙俬俷丂俹俠俧亅俆侽俆俽乮桭恖偵攧媝乯

|

CPU丗俵俵倃亅俹倕値倲倝倳倣俀俇俇俵俫倸乮撪憼僉儍僢僔儏俁俀俲俛乯

儊儌儕丗俇係俵俛乮價僨僆儊儌儕俀丏俆俵俛乯

俫俢丗係丏俁俧俛

昞帵擻椡丗侾侽丏係宆丂俉侽侽亊俇侽侽乮俽倁俧俙乯

俹俠俵俠俬俙丂僇乕僪僗儘僢僩丗亊侾

擖弌椡億乕僩丗倀俽俛亊侾丄俬俤俤俤侾俁俋係亊侾丄倁俋侽儌僨儉俥俢梡愱梡億乕僩丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂億乕僩儕僾儕働乕僞乕梡抂巕

|

丂慜弎偺乽俠侾俽乿偲岎姺偟偰擖庤偟偨俹俠丅

丂俠侾偺堎宍僨傿僗僾儗僀傛傝偼巊偄傗偡偔丄僒僽俹俠偲偟偰偼栤戣側偐偭偨傕偺偺偄偔偮偐偺晄枮揰傪書偊偰偄偨丅

丂丂丒姶埑幃僗儔僀僪僷僢僩偼憖嶌惈偑埆偄丅

丂丂丒俿俥俿塼徎偼昞帵偺惛嵶偝丄儊儕僴儕偵寚偗傞丅

丂丂丒俫俢偑係丏俁俧俛偲彫偝偄丅

丂奜弌愭偱偙傟傪巊偭偰巇帠傪偡傞婡夛偑懡偄偙偲傕偁傝丄俽倁俧俙偺昞帵擻椡偵傕尷奅傪姶偠偰偄偨丅

丂偦偙偱丄倃俧俙塼徎傪帩偮俶俆侽俆偵忔傝姺偊傪寛堄丅桭恖偵攧媝偺桱偒栚傪尒偨俹俠偩丅

丂巊梡婜娫偼俁儢寧偔傜偄偩傠偆偐丒丒丒

侾侽亅俽俷俶倄丂倁俙俬俷丂俹俠俧亅俶俆侽俆乮搻擄偵憳偄暣幐乯

|

CPU丗倣倧倐倝倢亅俠倰倢倕倰倧値俁侽侽俵俫倸

儊儌儕丗俇係俵俛乮價僨僆儊儌儕俀丏俆俵俛乯

俫俢丗俇丏係俧俛

昞帵擻椡丗侾侽丏係宆丂侾侽俀係亊俈俇俉乮X俧俙乯

俹俠俵俠俬俙丂僇乕僪僗儘僢僩丗亊侾

擖弌椡億乕僩丗倀俽俛亊侾丄俬俤俤俤侾俁俋係亊侾丄倁俋侽儌僨儉丄億乕僩儕僾儕働乕僞乕梡抂巕 |

丂慜弎偺俆侽俆俽傪攧媝偟偰峸擖偟偨偺偑偙傟丅

丂俠俹倀偑彮偟抶偄偑憤偠偰旕忢偵婥偵擖偭偰偄偨丅

丂偪傚偆偳丄偙偺俫俹傪嶌惉偟巒傔偨帪婜偵強桳偟偰偄偨儌僶僀儖婡偱丄偄偮偱傕偳偙偱傕僐儞僥儞僣嶌惉偑弌棃偨丅

丂搵嵹偝傟偰偄偨塼徎偼旕忢偵尒傗偡偔丄僗儔僀僪僷僢僪傕惷揹幃偵夵傔傜傟偰憖嶌傕戝暆岦忋丅怽偟暘側偄丅

丂偙偺崰偵僨僕僞儖僇儊儔傕峸擖偟丄奜弌愭偱嶣塭偟偨幨恀傪俹俠偵庢傝崬傒丄実懷揹榖傪巊梡偟偰儊乕儖偱憲傞丄側傫偰摉帪偵偟偰傒傟偽帪戙傪愭庢傝偟偨帠傕傗偭偰偄偨丅

丂偟偐偟丄偦傟傕帺暘偺晄拲堄偐傜幵忋峳傜偟偵憳偄丄偙偺俹俠偲僨僕僇儊偺椉曽傪幐偄丒丒丒婥帩偪堔偊堔偊丅

丂僨僕僇儊偼攦偄捈偟偨偑儌僶僀儖俹俠偼偟偽傜偔攦偄峊偊傞偙偲偵寛掕丅

丂

侾侾亅帺嶌侾崋婡

|

CPU丗Pentium俁-俆俁俁乮侾俁俁亊係乯傪俆俈俈乮侾係係亊係乯俵俫倸偵傾僢僾

俵乛俛丗俵俽俬惢俛倃亅俵倎倱倲倕倰乮僠僢僾僙僢僩丗係係侽俛倃乯

儊儌儕丗侾俀俉俵俛仺俀俆俇俵俛

俫俢丗俀侽俧俛乮俢俹俿俙亅俁俈俀侽俆侽乯

僌儔僼傿僢僋傾僋僙儔儗乕僞乕丗儈儗僯傾儉俧係侽侽-俢倳倎倢Head乮俁俀俵俛乯

俠俢亅俼俷俵丗係侽攞懍

俠俢亅俼倂丗俽俷俶倄惢係攞懍僪儔僀僽乮俶俤俠弮惓嵦梡昳棳梡乯

俥俢丗俀儌乕僪

俵俷丗俬俠俵惢傪夝懱偟偰撪憼乮俽俠俽俬愙懕乯

壒尮丗倃亅倂倎倴倕俆俈俇乮揔摉側傗偮乮丱丱丟乯

SCSI丗儘僕僥僢僋丂LHA-521

昞帵娐嫬丗侾俆僀儞僠俠俼俿乮倃俧俙乯亄侾俆僀儞僠塼徎僨傿僗僾儗僀乮倃俧俙乯偺僨儏傾儖仺俤俬倅俷僼儗僢僋僗僗僉儍儞俴係俇侾乮俽倃俧俙塼徎乯

俴俙俶丗侾侽乛侾侽侽俛俙俽俤亅俿倃

儌僨儉丗倁俋侽仺倁俋侽庢傝奜偟丒倄俙俵俙俫俙僱僢僩儃儔儞僠俼俿俙俆俀倝

價僨僆僉儍僾僠儍乕僇乕僪丗俬乛俷丂俢俙俿俙惢丂俧倁亅俵俹俤俧俀乛俹俠俬

倀俽俛亅俫倀俛丗俆倝値們倛儀僀撪憼宆係億乕僩

儅僂僗丗俵倝們倰倱倧倖倲丂僀儞僥儕儅僂僗倵倝倲倛僀儞僥儕傾僀

|

|

|

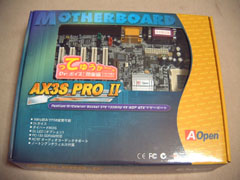

丂僷僜僐儞偺僾儔僢僩僼僅乕儉偱偁傞儅僓乕儃乕僪丅僠僢僾僙僢僩偲偟偰係係侽俛倃傪憰旛偟偰偄傞丅

丂俽俴俷俿侾偺俠俹倀傪憰旛偱偒傞丅

丂儊儌儕仏係丄俹俠俬仏俇丄俙俧俹仏侾丄俬俽俙仏侾偺僗儘僢僩偑攝抲偝傟偰偄傞丅峏偵廬棃偺僐僱僋僞偵壛偊偰俙俿俙俇俇偺俬俢俤僗儘僢僩偑俀偮憰旛偝傟偰偍傝丄嵟戝俉戜偺俬俢俤憰抲傪庢傝晅偗傜傟傞丅

丂僇僗僞儅僀僘惈傕怽偟暘側偄儅僓乕偱偁傞丅

丂偨偩偟丄倁俧俙偲俽俷倀俶俢丄俴俙俶側偳偼偄偭偝偄憰旛偝傟偰偄側偄丅 |

丂俛倃亅俵倎倱倲倕倰丂偺敔 丂俛倃亅俵倎倱倲倕倰丂偺敔

|

丂俛倃亅俵倎倱倲倕倰婎斦 丂俛倃亅俵倎倱倲倕倰婎斦

|

丂僷僜僐儞偺摢擼偵偁偨傞俠俹倀丅

丂嵟愭抂傪捛傢側偄偺偑庡媊偩偑丄俁俢僌儔僼傿僢僋僗傪嶌惉偡傞偵偼偦傟側傝偺僗儁僢僋偑昁梫偲側傞丅

丂儀乕僗僋儘僢僋傪侾俁俁偵偡傞帠傪擮摢偵抲偒丄拞屆偺俠俹倀傪峸擖偟偨丅僎僞棜偐偟偰僜働僢僩俁俈侽傪峸擖偡傞偙偲傕峫偊偨偑慺捈偵俽俴俷俿侾傪慖戰丅偙傟偑屻偵儅僔儞偺僶乕僕儑儞傾僢僾傪朩偘傞偺偩偑丒丒丒

丂偦傟側傝偵憗偐偭偨偑夛幮偱巊偭偰偄傞俶俤俠偺儁儞僥傿傾儉俆侽侽偺曽偑儗儞僟儕儞僌偑憗偄偺偵偼暵岥偟偨丅 |

|

|

丂儁儞僥傿傾儉嘨丂俆俁俁俵俫倸丂偲 丂儁儞僥傿傾儉嘨丂俆俁俁俵俫倸丂偲

丂丂丂丂丂丂丂丂俠俹倀僋乕儔乕

|

丂儁儞僥傿傾儉嘨丂偺棤柺 丂儁儞僥傿傾儉嘨丂偺棤柺

|

丂帺嶌楇崋婡傪攧媝屻丄峸擖偟偨暔丅姰慡偵帺暘偱惂嶌偟偨巒傔偰偺俹俠丅

丂偙偺巇條偵偟偨崻嫆偼埲壓偺捠傝丅

丂丒丂働乕僗偼嵍塃撈棫奐岥晹丅俆僀儞僠儀僀亊係丄俁丏俆僀儞僠儀僀亊俀偺崅偄奼挘惈丅

丂丒丂儅儖僠僨傿僗僾儗僀娐嫬傪僒億乕僩偡傞僨儏傾儖僿僢僪僌儔僼僢僋傾僋僙儔儗乕僞乕丅

丂丒丂俁俢亅俠俧傪嶌惉偡傞偺偵栤戣偺側偄俠俹倀丅

丂偙偺俹俠傪惂嶌偟偨偺偼傑偩俈俁俁埵偺俠俹倀偑嵟懍偩偭偨崰丅

丂壙奿偺偙側傟偰偒偨俠俹倀偱儀乕僗僋儘僢僋傪侾俁俁偵摑堦偡傞偺傪婎杮偵偟偨丅

丂偦傟側傝偺僷僼僅乕儅儞僗傪帵偟怓乆偲栶偵棫偭偰偔傟偰偄傞偙偺俹俠偩偑丄偦傟偵傕憹偟偰怓乆側僩儔僽儖傪書偊偰偄偨乮偄傞丠乯丅

丂丒丂俛俬俷俽偑忋偑傜側偄丠

丂丂偙偺栤戣偼儊儌儕偲偺憡惈偩偭偨傛偆偩丅崱偱傕俹俠侾俁俁偺儊儌儕傪擖傟傞偲忋偑傜側偔側傞丅

丂丂俹俠侾侽侽偺儊儌儕偩偭偨傜偒偪傫偲儀乕僗僋儘僢僋侾俁俁偱忋偑傞偐傜晄巚媍丅埨忋偑傝偱婌傇傋偒側偺偐側丠

丂丒丂倀俽俛僴僽偲偺憡惈丠

丂丂椙偔偁傞偙偲偩偑丄倀俽俛僴僽傪愙懕偟偨傑傑婲摦偟傛偆偲偡傞偲儊儌儕僠僃僢僋偱巭傑傞丅偦偺帪揰偱愗傝棧偟偰傗傟偽乽傎偭乿偲偟偨偐偺傛偆偵摦偒巒傔傞偐傜晄巚媍丒丒丒

丂丒丂俫俢偺傾僋僙僗儔儞僾偑揰偒偭傁側偟丠

丂丂偙傟偼丄巹偺姰慡側儈僗丅

丂丂忳偭偰栣偭偨俠俢亅俼倂偺僪儔僀僽乮幨恀俆僀儞僠儀僀俀抜栚乯傪憰拝偟偨偲偒偵俬俢俤偺働乕僽儖偼偪傖傫偲宷偄偩偺偩偑揹尮偼宷偑側偐偭偨偐傜丅

丂丂偙傟偼丄晄嬶崌偑偁偭偰僪儔僀僽偺夞揮壒偑偍偐偟偔偆傞偝偄偐傜奜偟偰抲偄偨暔丅宷偄偩傜帯偭偨丅堎壒傪敪惗偟偰偄偨偺傕帯偭偨偐傜晄巚媍丅

丂崱偼丄帺戭偱俠俧傪嶌惉偡傞偙偲傕彮側偔丄庡偵倂俤俛娭學偲俵俢偺僞僀僩儖擖椡婡乮俽俷俶倄偺俵俢僨僢僉傪宷偄偱娍帤擖椡傪幚尰乯偱偁傞丅

丂丒丒丒廩暘偡偓傞僗儁僢僋偩偑丒丒丒

侾俀亅帺嶌侾崋婡丂倁倕倰丏俀乮巊梡拞侓乯

|

CPU丗Pentium俁-侾俧俫倸乮侾俁俁亊俈丏俆乯

俵乛俛丗俙亅俷倫倕値惢俙倃俁俽丂俹俼俷嘦乮僠僢僾僙僢僩丗倝俉侾俆俤乯

儊儌儕丗俀俆俇俵俛仺俆侾俀俵俛

俫俢丗係侽俧俛(Seagate ST340016A)

僌儔僼傿僢僋傾僋僙儔儗乕僞乕丗儈儗僯傾儉俧係侽侽-俢倳倎倢Head乮俁俀俵俛乯

俠俢亅俼俷俵丗係侽攞懍仺庢傝奜偟

俢倁俢亅俼俷俵丗侾俀攞懍

俠俢亅俼丗TEAC CDR58S乮SCSI愙懕乯

俥俢丗俀儌乕僪

俵俷丗俬俠俵惢傪夝懱偟偰撪憼乮俽俠俽俬愙懕乯

壒尮丗僆儞儃乕僪

SCSI丗儘僕僥僢僋丂LHA-521

昞帵娐嫬丗俤俬倅俷僼儗僢僋僗僗僉儍儞俴係俇侾乮俽倃俧俙塼徎乯

俴俙俶丗侾侽乛侾侽侽俛俙俽俤亅俿倃

儌僨儉丗倄俙俵俙俫俙僱僢僩儃儔儞僠俼俿俙俆俀倝

價僨僆僉儍僾僠儍乕僇乕僪丗俬乛俷丂俢俙俿俙惢丂俧倁亅俵俹俤俧俀乛俹俠俬

倀俽俛亅俫倀俛丗俆倝値們倛儀僀撪憼宆係億乕僩

儅僂僗丗俵倝們倰倱倧倖倲丂僀儞僥儕儅僂僗倵倝倲倛僀儞僥儕傾僀

|

丂俙倃俁俽丂俹俼俷嘦丂偺丂敔 丂俙倃俁俽丂俹俼俷嘦丂偺丂敔

|

|

丂儁儞僥傿傾儉嘨丂侾俧俫倸丂偺丂敔 丂儁儞僥傿傾儉嘨丂侾俧俫倸丂偺丂敔

|

|

|

|

丂俙倃俁俽丂俹俼俷嘦丂偺丂婎斦 丂俙倃俁俽丂俹俼俷嘦丂偺丂婎斦

|

丂儁儞僥傿傾儉嘨丂侾俧俫倸丂偲 丂儁儞僥傿傾儉嘨丂侾俧俫倸丂偲

丂丂丂丂丂丂丂丂丂俠俹倀僋乕儔乕乮弮惓昳乯

|

丂嵹偣偰傒偨偲偙傠 丂嵹偣偰傒偨偲偙傠

|

2001/06/07丗

丂帺嶌侾崋婡偑僶乕僕儑儞傾僢僾偟偰僶乕僕儑儞俀偵側偭偨丅

丂崱夞偺栚嬍偼側傫偲偄偭偰傕乽儁儞僥傿傾儉嘨亅侾俧俫倸乿傪摫擖偟偨偙偲丅

丂朲偟偔偰側偐側偐庤傪偮偗傜傟側偄偑俁俢亅俠俧偺儗儞僟儕儞僌僗僺乕僪偺岦忋傪庡娽偵偍偄偰傒偨丅

丂偝偰丄偳傟偖傜偄憗偔側偭偨偺偐挷傋傞偨傔偵塃偺俠俧傪儗儞僟儕儞僌偝偣偰強梫帪娫傪寁應偟偰傒偨丅

丂媽宆偺忬懺偱俋係侾昩偐偐偭偨傕偺偑怴宆丒僶乕僕儑儞俀偱偼俆侾俀昩偩偭偨丅乮幚嵺偵嶌惉偟偨僒僀僘偼俇係侽亊係俉侽乯

丂栺侾丏俉係攞偺僗僺乕僪傾僢僾偑恾傜傟偨偙偲偵側傞丅俠俹倀偺僋儘僢僋悢偑栺侾丏俉俉攞偵側偭偰偄傞偙偲傪峫偊傞偲旕忢偵弴摉側寢壥偑摼傜傟偨偲偄偊傞偺偱偼側偄偐丅偦傕偦傕丄俠俧偺儗儞僟儕儞僌偼弮悎偵寁嶼懍搙傪梫媮偡傞嶌嬈側偺偱僨乕僞乕偺僗儚僢僾偑惗偠傞側偳偺帠忣偑側偄尷傝偼偙偺傛偆側寢壥偼摉慠偲偄偊偽摉慠丄僷儚乕傾僢僾偺峛斻偁傝偲尵偊傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丠

丂僶乕僕儑儞傾僢僾摉弶丄俷俽偺嵞僀儞僗僩乕儖傪偡傞帪娫偑柍偐偭偨偨傔媽宆偺愝掕偺傑傑巊梡偟偰偄偨丅

丂摉慠丄僠僢僾僙僢僩娭學偺僨僶僀僗偼怴偟偄僴乕僪僂僃傾偲偟偰擣幆偝傟傞偺偩偑丒丒丒俠俢亅俼俷俵僪儔僀僽偑擣幆偝傟偰偄側偄両

丂偲偄偆偙偲偼丄僨僶僀僗傪僀儞僗僩乕儖偡傞帠偑偱偒側偄丄偲偄偆偙偲偩丅僽乕僩俥俢偱婲摦偝偣偰傒傞偲俠俢偼栤戣側偔擣幆偝傟傞偺偱僨僶僀僗偑擣幆偝傟偰偄側偄偺偑尨場偺傛偆偩丅

丂俠俢亅俼俷俵僪儔僀僽傪擣幆偝偣傞偺偵俠俢亅俼俷俵偑昁梫丒丒丒棏偑愭偐寋偑愭偐丄偦傟偑栤戣偩丅

丂偲偙傠偱丄俙俧俹偵儈儗僯傾儉偺僨儏傾儖僿僢僪傪偝偟偰巊梡偟偰偄傞偺偩偑丄僠僢僾僙僢僩撪憼偺俙俧俹傑偱巊梡偟偰俁戜偺俠俼俿傪巊梡偟偨儅儖僠僨傿僗僾儗僀娐嫬偼弌棃側偄偺偩傠偆偐丠俙俧俹偵僌儔僼傿僢僋僇乕僪傪嵎偡偲杮懱偺倁俧俙弌椡偼愗傝棧偝傟偰偄傞傛偆側偺偩偑丒丒丒丠

2001/07/03:

丂俽倛倎倓倕偱乵傾儞僟乕僷僗乿偺儗儞僟儕儞僌傪偟傛偆偲偡傞偲僴乕僪僨傿僗僋偵僗儚僢僾偡傞傛偆偵側偭偰偟傑偭偨丅

丂摉偨傝慜偺偙偲偩偑丄儊儌儕忋偺椞堟偱巇帠偑弌棃側偔側傞偲僴乕僪僨傿僗僋偵嶌嬈椞堟傪媮傔傞傛偆偵側傞丅

丂偙傟偑抶偄両

丂偱丄俀俆俇俵俛偺儊儌儕傪峸擖丅

丂偡傞偲丄俀係帪娫偱侾乛俁乮梊憐乯掱搙偩偭偨儗儞僟儕儞僌偑俆侽暘偱廔椆両

丂寑揑側岠壥偲尵偊傞丅

丂偨偩偟丄俀俆俇俵俛埲壓偱僗儚僢僾側偟偱儗儞僟儕儞僌弌棃偰偄偨儌僲偵偮偄偰偼栚棫偭偨曄壔偼妋擣偱偒側偐偭偨丅乮偙傟傕摉偨傝慜乯

丂杮懱傪奐偗偨偮偄偱偵丄俠俢亅俼俷俵僪儔僀僽傪埲慜偐傜梡堄偟偰偄偨俢倁俢亅俼俷俵僪儔僀僽偵姺憰丅

丂摿偵丄俢倁俢偱塮夋傪尒偨偄偲偐丄偦偆偄偆偙偲偼柍偄偺偩偑俠俧儉乕價乕嶌惉偺嵟廔揑側曽岦惈偲偟偰俢倁俢偺嶌惉傕帇栰偵擖傟偰偍偙偆偐丄偲丅

丂嵟嬤丄俢倁俢亅俼乛俼倂偺榖戣偑惙傫偩丅憗偔擺摼偱偒傞惈擻偺儌僲偑庤偺撏偔偲偙傠偵棃偰梸偟偄傕偺偩丅

2001/08/02:

丂夣挷偩偭偨侾崋婡Ver.俀偩偑丄僐儞僺儏乕僞乕僂傿儖僗偵怤偝傟偰偟傑偭偨丅

丂桭恖偐傜憲怣偝傟偨儊乕儖偵傊偽傝偮偄偰偒偨偺偑丄僩儘僀偺栘攏宆儚乕儉偺乽俿俼俷俰丵俵俿倃乿偲偄偆傗偮丅

丂惓婯偺儊乕儖偲偼暿偵揧晅僼傽僀儖偩偗偺儊乕儖偑摨偠憲怣幰偐傜憲傜傟偰偔傞丅

丂徻嵶偼丂http://www.trendmicro.co.jp/virusinfo/default3.asp?VName=PE_MTX.A丂偐傜丅

丂姶愼偡傞偲丄栚棫偨側偄忈奞偑偱傞丅

丂偨偲偊偽丄傾儞僀儞僗僩乕儔乕偑惓忢偵摦偐側偐偭偨傝丄傗偨傜傔偭偨傜僟僀傾儖傾僢僾偟傛偆偲偟偨傝丅

丂僣乕儖傪巊偊偽嬱彍偱偒傞偑側偐側偐偵庤嫮偄搝偩丅

丂偲偙傠偱丄僂傿儖僗僶僗僞乕俀侽侽侾傪僀儞僗僩乕儖偡傞偲俴俙俶亅俿俙偱偺僟僀傾儖傾僢僾偑惓忢偵摦嶌偟側偄丅

丂壗傜偐偺僙僉儏儕僥傿側偺偐丄偳偆側偺偐傛偔傢偐傜側偄偑丅

丂僀儞僞乕僱僢僩愙懕偺僙僉儏儕僥傿偺偨傔偵偼僀儞僗僩乕儖偟偨偄偟丄僀儞僗僩乕儖偟偨傜僱僢僩愙懕偑偱偒側偄丅

丂側偐側偐偵僔儏乕儖側忬嫷偩丅

2002/01/03:

丂埲慜偐傜俫俢俢偺傾僋僙僗帪偺壒偑堎條偵戝偒偄偺偵擸傑偝傟偰偄偨丅

丂堦愄慜偺俫俢俢偩偭偨偺偱乽傑偀丄偙傫側傕偺偐乿偲傕巚偭偰偄偨偺偩偑丄偙傟偑壗傜偐偺僩儔僽儖偺尨場偵側偭偰傕傜偭偰偼旕忢偵崲傞丅

丂壗偣丄徚偊偰偟傑偭偨傜庢傝曉偟偺岠偐側偄僨乕僞偑嶳惙傝側偺偩丅乮塕乯

丂偲偄偆栿偱丄俫俢俢偺姺憰傪峴偆偙偲偵偟偨丅

丂尦偺俫俢俢偼丂俬俛俵惢丂俢俹俿俙亅俁俈俀侽俆侽乮俀侽俧俛/俙俿俙俇俇/7200rpm乯強帩偟偰偄偨儌僲偼偼俶俤俠偵俷俤俵攝媼偝傟偨傕偺偱俬俛俵偺儘僑偼擖偭偰偄側偐偭偨偑丅偙傟傪丂Seagate惢丂俽俿俁係侽侽侾俇俙乮係侽俧俛/俙俿俙侾侽侽/7200rpm/2MB僶僢僼傽/棳懱幉庴乯偵姺憰偟偨丅

丂偮偄偱丄偲偄偆栿偱偼側偄偑俷俽傪僋儕乕儞僀儞僗僩乕儖丅俀侽俧俛巊梡帪偼倂倝値俋俉亅亜倂倝値倃俹偺僶乕僕儑儞傾僢僾偱巊梡偟偰偄偨偺偩偑丄俠俢亅俼俷俵僪儔僀僽傪擣幆偟偰偔傟側偄丄偲偄偆抳柦揑側寚娮偑夝徚偱偒側偐偭偨偺偱乽偙傟偼丄俫俢俢傪姺憰偟偰僋儕乕儞僀儞僗僩乕儖偣傛偲偺恄偺孾帵乿偲庴偗庢偭偨師戞丅柍帇偟偰偄傞偲俫俢俢僋儔僢僔儏側偳偺揤敱偑壓傝偦偆側梊姶丅

丂壗偼偲傕偁傟丄姺憰亅亜俷俽僀儞僗僩乕儖偼柍帠姰椆丅

丂惉壥偼丄偲偄偆偲丄傾僋僙僗壒偼嬃偔傎偳偵惷偐丅偝偝傗偒傎偳偵偟偐暦偙偊側偄丅懍搙偼丒丒丒應偭偰側偄偺偱傛偔傢偐傜側偄偑丄憗偔側偭偨婥偑偡傞丅乮杤乯

丂彮側偔偲傕俠俢亅俼俷俵僪儔僀僽偼惓忢偵擣幆偝傟偨偺偱摉弶偺栚揑偼壥偨偟偰偲傒偰栤戣側偟丅

丂偪側傒偵庢傝奜偟偨俬俛俵惢俫俢俢偼儌僶僀儖働乕僗偵憰拝偟偰僶僢僋傾僢僾側偳偺栶偵棫偭偰偄傞丅帺嶌侾崋婡丂倁倕倰丏俀偵IEEE1394偼偮偄偰偄側偄偺偱USB1.1偱愙懕偟偰偄傞偺偩偑丒丒丒抶偄丅戝検偺僨乕僞傪僶僢僋傾僢僾偡傞偵偼堦斢偐偗傞妎屽偑昁梫偵側傝偦偆偱偁傞丅

丂偮偄偱偵丅

丂偙傟偼埲慜偵嶌嬈傪峴偭偰偄偨偵傕娭傢傜偢婰弎偟偰偄側偐偭偨偺偩偑丄偮偄偵俽俷俶倄惢偺俠俢亅俼倂偑嶌摦偟側偔側偭偨丅

丂揹尮搳擖帪偵堎條側壒傪敪偟懕偗丄偟偽傜偔偟偨傜壒偼柭傝傗傓傕偺偺俠俢傪僙僢僩偟偰傕擣幆偟偰偔傟側偔側偭偨丅

丂偳偆偵偐偱偒傞傛偆側儌僲側偺偐傕偟傟側偄偑丄墳媫張抲偼昁梫偱偁傞丅

丂偙傫側偙偲傕偁傠偆偐偲丄弨旛偝傟偰偄偨偺偑懠偱巊梡偝傟偰偄偨俽俠俽俬愙懕奜晅偗偺俠俢亅俼僪儔僀僽丅働乕僗偺俽俠俽俬億乕僩廃傝偑偍偐偟偄傜偟偔俹俠偵愙懕偟偰傕枮懌側巇帠傪偟偰偔傟側偄丅偦偙偱丄偙偺俠俢亅俼傪暘夝丅拞偐傜撪憼宆SCSI愙懕偺丂TEAC惢CDR58S丂傪揈弌丅偙傟傪撪憼偟偨丅

丂梊憐捠傝丄栤戣側偔摦嶌偡傞丅

丂RW偺婡擻偼幐偭偨偑丄彂偒崬傒係攞懍亅亜俉攞懍偺僗僺乕僪傾僢僾偲俽俠俽俬愙懕偵傛傞埨掕摦嶌傪庤偵擖傟偨丅

2003/07/07:

丂慜夞偺婰弎傛傝侾擭埲忋偑夁偓偨丅

丂偙偺娫偵丄偪傚偙偪傚偙偲俹俠傪偄偠偭偰偄偨偑丄婰榐傪偡傞帪娫偑柍偔傎偭偨傜偐偟偵側偭偰偄偨丅

丂偪傚偭偲忬嫷偑棊偪拝偄偨偺偱偙偙偱傑偲傔偰婰嵹偟偰傒傞偙偲偵偟偨丅

|

DVR-ABP4

乧嵟嬤偱偼丄係攞懍婰榐宆偺

亄俼倂偑偱傑傢偭偰傞傜偟偄 |

丂偄傠偄傠側帠偵僠儍儗儞僕偟偰偄傞巹偱偁傞偑丄嵟嬤偼摦夋偺僉儍僾僠儍乕傗壒妝偺倣倫俁壔摍丄戝検偺僨乕僞乕偑拁愊偟偰偒偰偟傑偭偰偄傞丅

丂偦傟傪壗偲偐僶僢僋傾僢僾偟偰偍偒偨偄丅

丂偦傫側僯乕僘偐傜摫擖偟偨偺偑俢倁俢亅俼倂僪儔僀僽丅

丂尰帪揰偱偼婰榐宆俢倁俢偵偼亄偲亅偑偁傞丅偙偺曈偺徻嵶偼傑偨夵傔傞偲偟偰偙偺僪儔僀僽偵偮偄偰丅

丂峸擖偟偨偺偼丄I-O DATA惢丂DVR-ABP4丅

丂峸擖帪婜偼偨傇傫俀侽侽俁擭侾寧崰偩偭偨偲巚偆丅偙偺帪揰偱偼俢倁俢亄俼偺嵟崅懍搙偼偼俀丏係攞懍丅俢倁俢亅俼偼捠忢俀攞懍乮亅俼倂偵帄偭偰偼侾攞懍乯偩偭偨丅偙偺帪偵怴偟偔乽嵟崅懍乿偺偆偨偄暥嬪偱敪攧偝傟偨偺偑偙偺僪儔僀僽丅婰榐懍搙偑抶偄偺偼抳柦揑側偺偱俼丗係攞懍乛俼倂丗俀攞懍偼旕忢偵枺椡揑偱堦傕擇傕側偔旘傃偮偄偨傢偗偩丅

丂偦偺岠壥偼愨戝偱丄夣揔側俢倁俢亅俼婰榐娐嫬偲側偭偨丅

丂偦傟偵敽偄丄埲慜傛傝愝抲偝傟偰偄偨俉攞懍俠俢亅俼傪庢傝奜偟偰丒丒丒偭偰巚偭偰偨傜丄塣斃拞偵棊壓帠屘両俠俢亅俼偺僼儘儞僩儀僛儖偑悂偭旘傫偱偟傑偭偨両

丂惓忢摦嶌偡傞偐偳偆偐妋擣偟偰偄側偄偑丒丒丒偟傑偭偨偀丒丒丒

丂俢倁俢亅俼乛俼倂偼戝梕検偱偁傞偙偲偑枺椡側偺偩偑丄側傑偠偭偐係丏俈俧俛傕梕検偑偁傞偺偱偦傟偩偗偺僨乕僞乕傪棴傔側偄偲婰榐偟側偄丄偲偄偆怱棟偑摥偄偰偟傑偆偺偑斶偟偄偲偙傠丅嵟嬤偱偼俀攞懍婰榐壜擻側俢倁俢亅俼倂儊僨傿傾傕娙扨偵擖庤偱偒傞傛偆偵側偭偨偺偱儕儉乕僶僽儖僪儔僀僽姶妎偱俢倁俢亅俼倂偵婰榐偡傞偺偑惓偟偄巊偄曽偐傕偟傟側偄丅 |

丂擖弌椡僨僶僀僗偼丄僷僜僐儞偺僷乕僣偺拞偱偼寢峔偙偩傢傞僷乕僣丅

丂擖椡僨僶僀僗偲偼丄庡偵儅僂僗仌僉乕儃乕僪丄弌椡僨僶僀僗偼僨傿僗僾儗僀仌僾儕儞僞偲峫偊偰傕傜偊偽偄偄偩傠偆丅

丂丒丒丒僾儕儞僞偵偼偁傑傝偙偩傢偭偰偄側偄偗偳傕丒丒丒 |

丂嵍偺幨恀偼嵟嬤巊梡偟偰偄傞儅僂僗丅Microsoft惢丂儚僀儎儗僗丂僀儞僥儕傾僀丂僄僋僗僾儘乕儔乕丂丅

丂摉弶丄儘僕僥僢僋惢丂俵倃俈侽侽傪巊梡偟偰偄偨偑丄夛幮偱巊梡偟偰偄傞俠俙俢偲偺憡惈偑崱傂偲偮偱偁偭偨偺偱俵倃俈侽侽傪堦帪堷戅偝偣儅僀僋儘僜僼僩傪峸擖偟偨丅

丂俵倃俈侽侽傕俵俽儚僀儎儗僗傕嫟偵俋侽侽侽墌埵偡傞儅僂僗偱偁傞偙偲傪峫偊傞偲丄戝嶶嵿偱偁傞両

丂巊梡姶偼丄俵倃俈侽侽傕尰嵼巊梡偺俵俽惢傕旕忢偵偄偄丅

丂俵倃俈侽侽偺曽偑宍忬偐傜偟偰傕堦斒恖庴偗偟偦偆偩偑丄巹屄恖揑偵偼俵俽偺儅僂僗偺曽偑巊偄傗偡偄丅挿帪娫俹俠偺慜偵嵗傞側傜俵俽偺儚僀儎儗僗儅僂僗偼旀傟偑彮側偄傛偆偵姶偠傞丅

丂幹懌偱偁傞偑丄僉乕儃乕僪偵傕偙偩傢傝偑偁傞丅

丂岲傒偼儊僇僯僇儖側僉乕儃乕僪偱丄僋儕僢僋姶偑偟偭偐傝偁傞傕偺偑岲偒側偺偩偑丄幚嵺偵巊偭偰傒偰傕偭偲傕巊偄傗偡偄僉乕儃乕僪偑俶俤俠偺俵俙俿俤僔儕乕僘偵晅懏偝傟偰偄傞僉乕儃乕僪丅

丂幨恀嵍懁偵偐偡偐偵幨偭偰偄傞偺偑嬈柋偱巊梡偟偰偄傞俶俤俠丂俵俙俆俆偺倀俽俛僉乕儃乕僪丅

丂僋儕僢僋姶偵偼朢偟偄偑旕忢偵巊偄傗偡偔丄帺嶌侾崋婡偲嬈柋梡俹俠偲偺椉曽偱巊梡偟偰偄傞丅 |

|

|

丂嵍偺幨恀偑巹偺尰嵼偺僨僗僋丅

丂旕忢偵棎嶨側忬嫷偵側偭偰偟傑偭偰偄傞偑丒丒丒乮抪乯

丂帺嶌堦崋婡偼帺戭偱偺僾儔僀儀乕僩俹俠偩偭偨偺偩偑丄巇帠偺搒崌偱夛幮偵帩偭偰偒偰偐傜偼傕偭傁傜巇帠偵巊傢傟偰偄傞丅偭偲尵偆偐丄巇帠偺傆傝偟偰梀傇偺偵搒崌偑偄偄偺偩丅

丂惓柺偺俠俼俿偼俶俤俠偺侾俋倝値們倛僨傿僗僾儗僀丅偦偺忋偵嵹偭偰偄傞偺偑夛幮偺俶俤俠丂俵俙俆俆丅嫟偵夛幮偺巟媼昳偩丅偱丄俵俙俆俆偺塃懁偵偵偁傞偺偑倁俧俙愗傝懼偊婍偱偙傟偱俵俙俆俆偲帺嶌帺嶌侾崋婡偲傪愗傝懼偊偰偄傞丅

丂俠俼俿偺嵍偵偁傞塼徎偼嶰旽俼俢俿侾係侽俼丅拞屆僔儑僢僾偱侾係侽侽侽墌偱峸擖偟偨儌僲丅偙傟傪帺嶌堦崋婡偵宷偓侾俋倝値們倛俠俼俿偲偺僨儏傾儖俠俼俿偲偟偰偄傞丅

丂僨儏傾儖側娐嫬偼丄偲偭偰傕夣揔偩丅

丂庤慜偵尒偊偰偄傞僉乕儃乕僪偑俵俙俆俆偺倀俽俛僉乕儃乕僪丅倀俽俛僴僽婡擻晅偒側偺偱偙傟偵俵俽儚僀儎儗僗儅僂僗傪宷偄偱偍偄偰僉乕儃乕僪偺嵎偟懼偊偱奺俹俠偵擖椡傪峴偭偰偄傞丅 |

丂俠俼俿偺慜偵僠儞儅儕抲偐傟偰偄傞偺偑倁俙俬俷亅倀侾侽侾丅

丂嵟嬤峸擖偟偨儌僶僀儖偱偁傞丅偙偄偮偵偮偄偰偼丄暿崁偱婰弎偡傞偲偟偰丄偙傟傪僀儞僞乕僱僢僩偵愙懕偡傞偨傔偵堦嬯楯偑偁偭偨丅

丂帺戭偱偼栤戣側偄偺偩偑丄夛幮偱梀傇偺偵夛幮偺僱僢僩傪巊梡偟偨偄偺偩偑丄夛幮偱偼巜掕偝傟偨俬俹傾僪儗僗埲奜偼僀儞僞乕僱僢僩偵宷偑傜側偄丅偦偺偨傔丄巹偑梌偊傜傟偰偄傞堦偮偺俬俹傾僪儗僗偱夛幮偺俵俙俆俆丄帺嶌侾崋婡丄倁俙俬俷亅倀傪僱僢僩偵愙懕偡傞偺偼柍棟偱偁傞丅

丂偦偙偱摫擖偟偨偺偑僾儘僉僔僒乕僶乕丅

丂庡偵嬈柋偵巊梡偟偰偄傞偺偼帺嶌侾崋婡側偺偱偙傟偼捠忢偵愙懕丅偙偺帺嶌侾崋婡偵僾儘僉僔僒乕僶乕傪僀儞僗僩乕儖偟偰丄俀戜偺俹俠傪僱僢僩偵愙懕偟偨丅偙傟偱僀儞僞乕僱僢僩帺嵼娐嫬偺姰惉丅 |

侾俁亅俽俷俶倄丂倁俙俬俷丂俹俠俧亅倀侾侽侾乮巊梡拞侓乯

|

俠俹倀丗intel 挻掅埑斉儌僶僀儖celeron丂600A丂俵俫倸

儊儌儕丗俼俙俵丂俀俆俇俵俛

昞帵夋柺丗俈丏侾宆俠俧僔儕僐儞俿俥俿僇儔乕塼徎乮僶僢僋儔僀僩晅偒乯

撪憼俠俢丗側偟

撪憼俥俢丗側偟

撪憼俫俢丗俁侽俧俛撪憼

擖弌椡抂巕丗僆乕僨傿僆擖弌椡抂巕丄俠俼俿奜晹愙懕梡抂巕丄俹俠俵俠俬俙僇乕僪僗儘僢僩亊侾丄倀俽俛俀丏侽亊俀丄俴俙俶億乕僩丄俀丏係俧俫倸柍慄俴俙俶丄IEEE1394亊侾

僗僺乕僇丗 儌僲儔儖撪憼

俷俽丗儅僀僋儘僜僼僩丂倂倝値倓倧倵倱 倃俹丂俫倧倣倕丂俤倓倝倲倝倧値

婓朷彫攧壙奿丗侾俇枩墌埵 |

丂埲慜傛傝儌僶僀儖偺昁梫惈偼姶偠偰偄偨偺偩偑丄倁俙俬俷亅俶俆侽俆偑搻擄偵偁偭偰埲棃偦傟埲忋偺枺椡揑側儌僶僀儖偵弌夛傢側偐偭偨偨傔峸擖偵偼帄偭偰偄側偐偭偨丅

丂侾擭傎偳慜偵倁俙俬俷亅俧侾偑敪攧偝傟丄乽僇儊儔偑晅偄偰偄側偄傗偮偑弌偨傜攦偍偆乿偲巚偭偨傕偺偩偑偦傟偑傑偝偵偙傟偱偁偭偨丅

丂崱夞偼丄倂倕倐偵懳偡傞埶懚惈偺憹壛偵敽偄丄俙倝倰丂俫乭傕摫擖偟偨丅

丂偙傟偱丄偳偙偵偄偰傕僀儞僞乕僱僢僩偑弌棃傞両柍慄俴俙俶傕昗弨憰旛偲側偭偰偄傞偺偱柍慄傾僋僙僗億僀儞僩偑偁傟偽崅懍僀儞僞乕僱僢僩偑弌棃傞丅枹偩丄奜弌愭偱傾僋僙僗億僀儞僩偵弌夛偭偨帠偼側偄偑丅

丂張棟懍搙摍偵庒姳偺晄枮傪姶偠側偔傕側偄偑丄堦墳僔僃乕僪偱儗儞僟儕儞僌傕弌棃傞偟乮弌棃傞昁梫傕偁傑傝柍偄偑乯摿偵晄枮偼側偄丅

丂嵟嬤丄俁偮傎偳僪僢僩敳偗偑尒偮偐偭偨偺偑嬍偵嚓偲側偭偰偄傞丅

|

侾係亅帺嶌俀崋婡

丂俀侽侽俁擭侾侽寧侾俋擔乮擔乯丂DVD偺嶌惉側偳偺僗僺乕僪傾僢僾傪恾傞偨傔丄怴宆婡摫擖偵摜傒愗傞丅

丂僱僆儞娗偑旤偟偄丅

丂慜柺偵偼壓晹偑俈怓偵曄壔偡傞揹忺丄懁柺偵偼僽儖乕偺僱僆儞娗偑憰拝偝傟偰偄傞丅

丂乽揹忺宯乿偲偟偰偺柺栚桇擛偐丅乮堄枴晄柧乯 |

CPU丗Pentium係-俀丏俇俧俫倸乮俥俽俛俉侽侽丒俫俿懳墳乯

俵乛俛丗俧倝倗倎倐倝倲倕惢GA-8IG1000 Pro乮僠僢僾僙僢僩丗Intel 865G乯

働乕僗丗CS-3181L-BBS乮

儊儌儕丗侾俧俛乮俆侾俀俵俛仏俀乯乮俢俢俼係侽侽懳墳乯

俫俢丗俀侽俧俛亄係侽俧俛

丂丂乮俀侽俧俛丗俬俛俵惢丂俢俹俿俙亅俁俈俀侽俆侽乮俀侽俧俛/俙俿俙俇俇/7200rpm乯乯

丂丂乮係侽俧俛丗丠乯

僔儕傾儖俙俿俙丗僆儞儃乕僪乮枹巊梡乯

儗僀僪丗側偟

僌儔僼傿僢僋傾僋僙儔儗乕僞乕丗僆儞儃乕僪

俠俢乛俢倁俢丗DVR-ABP乮俬丒俷丂俢俙俿俙惢丂俢倁俢亅俼倂乯

俥俢丗俀儌乕僪乮俵俬俿俽倀俵俬惢僔儖僶乕儀僛儖乯

俵俷丗側偟

壒尮丗僆儞儃乕僪

SCSI丗側偟

昞帵娐嫬丗俤俬倅俷僼儗僢僋僗僗僉儍儞俴係俇侾乮俽倃俧俙塼徎乯

俴俙俶丗僆儞儃乕僪乮侾侽乛侾侽侽俛俙俽俤亅俿倃乯

儌僨儉丗側偟

價僨僆僉儍僾僠儍乕僇乕僪丗側偟

倀俽俛丗倀俽俛俀丏侽仏俇乮攚柺仏係丒慜柺仏俀乯

儅僂僗丗儘僕僥僢僋惢丂俵倃俈侽侽

僼儘儞僩僐僱僋僞丗倀俽俛俀丏侽仏俀丄儅僀僋丄僀儎僼僅儞

椻媝俥俙俶丗揹尮丒俠俹倀丒懁柺

|

丂奐晻慜 丂奐晻慜

|

丂傑偢偼働乕僗偩丅

丂攦偭偰偒偨働乕僗傪奐晻丅

丂懁柺僼傽儞傗傜僱僆儞娗丄僼儘儞僩僐僱僋僞椶偑晅偄偰偄傞偣偄偐丄傗偨傜偲働乕僽儖偑弌偰偔傞丅

丂崱傑偱僲乕儅儖乮丠乯側働乕僗偟偐偄偠偭偰偙側偐偭偨偺偱偄偝偝偐晄埨丅

丂丒丒丒摉慠偩偑愢柧彂側偄偟丅

|

丂奐晻屻丅庤慜偺僷僱儖偵僼傽儞 丂奐晻屻丅庤慜偺僷僱儖偵僼傽儞

|

丂僊僈僶僀僩惢GA8IG1000Pro 丂僊僈僶僀僩惢GA8IG1000Pro

丂丂丂奜娤

|

丂intel丂儁儞僥傿傾儉係 丂intel丂儁儞僥傿傾儉係

丂丂丂俀丏俇G乮HT)奜娤

|

丂偝偰丄偙偺僗儁僢僋傪寛掕偟偨梫場偼乽僴僀僷乕丒僗儗僢僥傿儞僌丒僥僋僲儘僕乕乿偵懳墳偟偨僔僗僥儉傪峔抸偡傞帠偲丄儀乕僗僋儘僢僋傪側傞傋偔崅偔愝掕偡傞帠丅

丂偙偺揰偐傜婎杮揑側忦審偼寛傑傞丅

丂儅僓乕儃乕僪傪寛掕偡傞偵摉偨偭偰偼丄側傞傋偔懡偔偺婡擻傪僆儞儃乕僪偵偟偰偍偔帠傕廳帇偟偨丅

丂 |

丂僊僈僶僀僩惢GA8IG1000Pro 丂僊僈僶僀僩惢GA8IG1000Pro

|

丂儅僓乕儃乕僪傪敔偐傜弌偡丅

丂傫乕丄儁儞僥傿傾儉係偺儅僓乕傪怗傞偺偼弶傔偰偩丅

丂俠俹倀偺廃傝偺僋乕儔乕傪巟偊傞榞偑報徾揑偩丅

丂僠僢僾僙僢僩偺忋偵嬥怓偺僋乕儔乕偑嵹偭偰偄傞偺偑彮偟偍婥偵擖傝丅懠幮偺儎僣偱僼傿儞僞僀僾偺僼傽儞儗僗僋乕儔乕偑忔偭偰傞儎僣傕偁偭偨偺偩偑丄屄恖揑庯枴偱偙偪傜傪慖戰丅

丂僼傽儞儗僗僋乕儔乕偺曽偑惷壒惈偑偄偄偺偼暘偐偭偰偄傞偺偩偑丅

丂娤偨帠偺側偄攝抲偑偨偔偝傫丅

丂側傫偱儊儌儕僗儘僢僩偑俀怓偵怓暘偗偝傟偰傞傫偩丠乮俥俽俛俉侽侽偺偨傔乯

丂嵍壓偺墿怓偄僐僱僋僞偼丠乮嵟嬤庡棳偺倀俽俛僐僱僋僞乯

丂偦偺塃偺彫偝偄俀偮偺愒偄僐僱僋僞偼丠乮僔儕傾儖俙俿俙僐僱僋僞乯

丂儅僯儏傾儖曅庤偵撲傪夝寛丅傆傓傆傓丄側傞傎偳丄側傞傎偳丅

|

丂intel丂儁儞僥傿傾儉係丅偱偐両 丂intel丂儁儞僥傿傾儉係丅偱偐両

|

丂偱偐偄偺偼CPU僋乕儔乕丅

丂CPU杮懱偼嵍偵幨偭偰偄傞傕偺偱丄戝偒偝偼恊巜偺愭傛傝彮偟戝偒偄偔傜偄丅

丂偙傟偵庤偺傂傜僒僀僘偺僋乕儔乕偑嵹偭偐傞丅

丂CPU偑偄偐偵擬傪敪偡傞偺偐偑暘偐傞偭偰儌儞偩丅

丂儊儌儕偼僨儏傾儖僠儍儞僱儖偲偐偄偭偰俙僠儍儞僱儖偺侾斣僗儘僢僩偲俛僠儍儞僱儖偺侾斣僗儘僢僩偵摨偠僞僀僾偺儊儌儕傪巊梡偟偰偄傞応崌偵偼摨帪偵傾僋僙僗偐壜擻偱攞懍壔偡傞傜偟偄丅

|

丂傑偢偼CPU偲儊儌儕傪嵹偣偰傒偨丅 丂傑偢偼CPU偲儊儌儕傪嵹偣偰傒偨丅

|

丂DVD-RW乮-R仏係乛-RW仏俀乯 丂DVD-RW乮-R仏係乛-RW仏俀乯

|

丂俀儌乕僪僼儘僢僺乕丅僔儖僶乕丅 丂俀儌乕僪僼儘僢僺乕丅僔儖僶乕丅

|

丂僪儔僀僽椶傕梡堄偟偲偐側偄偲偄偗傑偣傫丅

丂CD僪儔僀僽偲偟偰丄埲慜傛傝帺嶌堦崋婡偱巊梡偟偰偄偨DVD-RW僪儔僀僽傪棳梡丅帺嶌堦崋婡偵偼夛幮偺NEC僷僜僐儞偵晅偗偰偄偨僾儗僋僗僞乕惢偺CD-RW僪儔僀僽傪庢傝晅偗傞丅

丂DVD惂嶌摍傪偡傞偺偼帺嶌俀崋婡側偺偱堏怉偼摉慠丅

丂僼儘僢僺乕偼傛偔偁傞MITSUMI惢丅

丂働乕僗慜柺偑僔儖僶乕側偺偱偦傟偵暪偣偰僔儖僶乕儀僛儖偺傕偺傪峸擖丅 |

丂傕偪傠傫丄僴乕僪僨傿僗僋傕昁梫丅

丂僴乕僪僨傿僗僋偼暿岥偱巊梡偟偰偄偨係侽GB偲帺嶌侾崋婡偵僾儔僀儅儕乕偲偟偰愙懕偟偰偄偨俀侽GB傪巊梡丅係侽GB偺曽偵偼婛偵僨乕僞偑擖偭偰偄傞偺偱偙傟傪僼僅乕儅僢僩偡傞堊偵偼僨乕僞傪懸旔偝偣側偗傟偽側傜側偄丅傔傫偳偔偝偑傝偺巹偵偼崲偭偨帠偩丅

丂偦偙偱俀侽GB偺曽偵OS傪擖傟傞帠偵偡傞丅

丂帺嶌侾崋婡偺僾儔僀儅儕乕HDD偵僨乕僞傪堏偟偰HDD傪堏愝丅OS傪僀儞僗僩乕儖丅

丂惓忢摦嶌偡傞帠傪妋擣偟偰係侽GB偺HDD傪僙僇儞僟儕偲偟偰愙懕丅

丂偆傓丄偪傖傫偲僨乕僞偑尒偊傞側丅

丂奜娤揑偵偼嵍懁偺懁柺偵僼傿儞宆僔乕僗儖乕偑偁傝偦偺拞墰偵憲晽僼傽儞偑晅偄偰偄傞偺偑栚偵晅偔丅慜柺偵偼働乕僗撪偺壏搙傪昞帵偡傞壏搙寁傕晅偄偰偄傞丅

丂偨偩丄俢倁俢亅俼倂僪儔僀僽偺怓偑堘偆偺偑婥偵側傞偲偄偊偽婥偵側傞丅

丂偝偰丄偙偺働乕僗偺恀壙偼埫埮偱敪婗偝傟傞両

丂丂乮偳傫側恀壙側傫偩両丠乯

丂慜柺偵偼俈怓偵曄壔偡傞僱僆儞両撪晹偵偼僽儖乕偺僱僆儞偑偁傝懁柺偺僔乕僗儖乕偐傜撪晹偑惵偔岝偭偰尒偊傞両巹揑偵偼僔價儗傞両

丂傑偀丄偩偐傜偭偰尵偭偰僷僜僐儞偺張棟懍搙偑懍偔側傞傢偗偱偼側偔丄徚旓揹椡傪懡偔偟偰偄傞偩偗偺偍壸暔偱偁傞偺偩偑丅摿偵撪晹偺僱僆儞娗側傫偐偼働乕僗撪偺壏搙傪忋偘偰偟傑偆偺偱偼側偄偐偲偪傚偭偲怱攝丒丒丒乮偦偺堊偺壏搙寁偐両丠乯

丂柧傞偄偲偙傠偱娤偰傕廫暘偵柧傞偄僱僆儞椶偱偁傞偐傜埫埮偱娤傞偲柧傞偄両

丂偙傟偑堊偵晹壆偑柧傞偔側傞偔傜偄丅

丂崱偼婌傫偱晅偗偰偄傞偑丄寢峔傑傇偟偄偐傕丒丒丒乮娋乯

|

丂慻傒忋偘偰傒偨丅 丂慻傒忋偘偰傒偨丅

|

丂僱僆儞偑両両両 丂僱僆儞偑両両両

|

丂懁柺傪娤傞偲偙傫側偺 丂懁柺傪娤傞偲偙傫側偺

|

丂偝偰丄巊偭偰傒傞偲丅

丂傗偼傝憗偄丅

丂傑偩丄俁DCG側偳偱偼帋偟偰傒偰偄側偄偑摦夋偺僄儞僐乕僪側偳偼寢峔憗偔側偭偨丅

丂偨偩丄儁儞僥傿傾儉俁偺俈俁俁MH倸偲偙偺儁儞僥傿傾儉係偺俀丏俇GH倸偱斾妑偟偰傒偰丄僄儞僐乕僪帪娫偑栺敿暘丅

丂僋儘僢僋悢偺憹壛暘傎偳傕岠壥偑弌偰偄側偄丅偙偺儁儞僥傿傾儉係偺摼堄暘栰偺巇帠偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄偩丅

丂傕偪傠傫丄CPU偺寁嶼懍搙傗儊儌儕揮憲懍搙偩偗偱扨弮偵僗僺乕僪傾僢僾弌棃側偄偩傠偆偐傜丄堦奣偵偼尵偊側偄偑傕偆彮偟岠壥偑梸偟偐偭偨偐側丠偲傕巚偆丅

丂偙傟偐傜怓乆側暔傪巊偭偰傒偰廬棃婡偲偺嵎傪姶偠偰偄偒偨偄儌僲偩丅 |

2004/01/01:

丂暋崌婡傪摫擖抳偟傑偟偨丅

丂俠倎値倧値偺俵俹俈俁侽偱偡丅偙偺婡庬傪慖傇偵帄偭偨傕偭偲傕戝偒側揰偼俙俢俥偺憰旛偱偡丅

丂怓乆偲婥偵擖傜側偄揰傕偁傞偺偱偡偑丄傑偀丄崌奿揰偩偲巚偄傑偡丅

| 婥偵擖偭偨揰 |

婥偵擖傜側偄揰 |

丒俙俢俥偑憰旛偝傟偰偄傞

丒報帤壜擻僄儕傾偑峀偄

丒攚柺媼巻偩偑娙堈側僇僶乕偑晅偄偰偄傞

丒俠俢柺報嶞婡擻偑偁傞

丒僨僓僀儞偼傑偀傑偀

丒報嶞偼惓妋偱昗弨儌乕僪側傜寢峔憗偄丅 |

丒撉傒偲傝曽幃偑CIS

丒撉傒偲傝丒揮憲僗僺乕僪偑抶偄

丒僀儞僋偑崟亄俁怓

丒僨僓僀儞偑偄傑偄偪

丒俙係墢側偟報嶞偑弌棃傞偺偵俙係偺尨峞傪俙係偵慡柺報嶞弌棃側偄丅

丂丂乮帺摦偱奼戝偝傟丄廃埻偑愗傟傞乯 |

丂峸擖帪偵斾妑偟偨偺偑俫俹偺Officejet 6150丅

丂偙偪傜偵偼椉柺僗僉儍儞丒報嶞婡擻偑偁偭偨傝丄慜柺媼巻丒慜柺攔巻偩偭偨傝偲枺椡揑偱偁偭偨偺偩偑丄報嶞壜擻斖埻偑彫偝偄偨傔丄俙係偺僐僺乕傪偲傞偵偼晄岦偒偱偁傞偙偲偲丄俠俢柺傊偺報嶞婡擻偑柍偄偺偱抐擮丅撉傒偲傝曽幃偼俠俠俢側偺偱丄偐側傝幪偰偑偨偐偭偨偑丒丒丒

丂

亖亖丂乽俵倄丂俹俠乿偵傕偳傞丂亖亖