中京地区の鉄道は、重要港であった武豊から名古屋につながったのが最初ということもあり、武豊線はかつて重要路線でした。 (2005年春撮影)

▲貨物線には、1箇所だけ踏切が存在します。

▲旅客線の項でもあげた写真ですが、手前の橋桁が貨物用として使われている石ヶ瀬橋梁、置くの長い橋桁が旅客用として使われている第2石ヶ瀬橋梁。貨物用の橋梁と土台部分は架替えたために新しい。 右手が武豊方面で、前の写真の踏切は右側にあります。

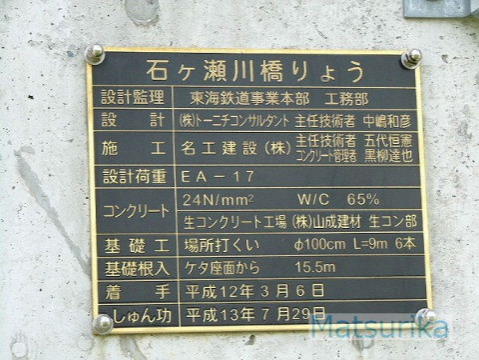

▲橋梁の銘板 工事主体がJR東海になったことがわかる。

▲武豊方面から貨物列車がやってきました。衣浦臨海鉄道碧南市駅からの石炭灰を積んだホッパ車を連ねた列車です。

▲今日は貨車2両でしたが、日によって両数が異なります。右端に大府駅から伸びる留置線の架線が見られます。

※車体の「小野田セメント」のロゴマークは、会社合併のため現在は「太平洋セメント」のロゴマークに変更されました

▲貨物線の土手には古い煉瓦製の水路がありました。おそらく100年以上昔の、武豊線創設期からの物かも知れません。

水面に武豊快速キハ75系の銀色の車体とオレンジラインを映しました。

▲大府駅から見た武豊貨物線列車が到着する様子。左側の2線は東海道本線から分かれた貨物発着線で、右端の右カーブの線路は行止まりの留置線。前の写真とは別の日に撮影したため、貨車の両数が違います。

▲機関車は牽いてきたホッパ車から分離して、先に西大分から到着していた別の貨物列車の先頭に立ち、再度武豊線を経由して衣浦臨海鉄道の半田埠頭駅へ向います。

一方切り離したホッパ車は、その日の夕方に関西線富田行き列車に増結して仕立てられるので、機関車の運用に無駄がありません。

▲先ほど紹介した奥の留置線には、分離された機関車を引き込んで別の線路に転線させる用途にも使われます。

▲衣浦臨海の機関車 KE65形と社紋。 JRのDE10形とは同一設計の汎用機関車で、JRからの移籍車もいます。

▲西大分からの半田埠頭までの積荷は、主に化学メーカー向け薬品やJFEスチール関連の資材。

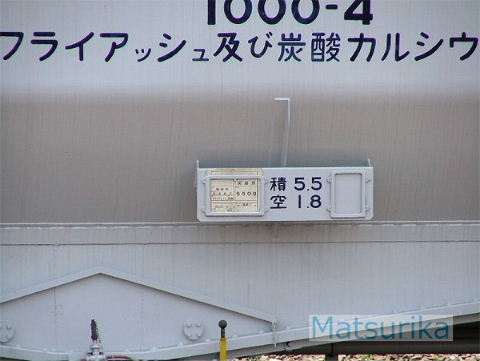

▲先ほどやってきた白いホッパ車の積荷は、火力発電所から太平洋セメント工場に輸送される石炭灰(フライアッシュ)。

【お知らせ】 貨物鉄道博物館さまの特別企画展 「太平洋セメント企画展 FA・炭カル輸送25周年」

衣浦臨海鉄道の最大の特色は、中部電力碧南火力発電所と太平洋セメント藤原工場との間で往復する石炭灰(フライアッシュ)と炭カル(炭酸カルシウム)の輸送です。

碧南火力は日本有数の石炭による巨大出力の発電所です。 石炭灰=フライアッシュは石炭を燃やすと発生する灰の一部で、これを排煙から分離して環境中に排出しないよう電気集塵器で取り除いている。 フライアッシュは三重県の太平洋セメント藤原工場でフライアッシュセメントの原料となり、逆に洋セメからはセメント原料の石灰石から生成する炭酸カルシウムを、同じホッパ車で碧南火力へ送り返している。 この炭カルは碧南火力発電所で脱硫剤として使われます。

鉄道貨物輸送で往復無駄なく効率的な輸送をしているケースの好例です。また石炭火力発電は一般にCO2発生量が多いとは言われますが、ともにCO2発生が多いといわれる窯業・セメント産業との連携によって極力トータルで発生量を削減しようという例はもっと評価されるべきと感じます。

管理人 茉莉花(まつりか)

Copyright by Matsurika 2016.2

記事および写真の無断転載を禁じます。