映画紹介

選択された映画にスクロールされるまでしばらくお待ちください。

このページから出る場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。

海外特派員

Foreign Correspondent

1940 米

出演:ジョエル・マックリー ラレイン・デイ ハーバート・マーシャル ジョージ・サンダース エドマンド・グウェイン

監督:アルフレッド・ヒッチコック

ヒッチコック渡米後第2作。文芸作品の趣もある第1作「レベッカ」よりもヒッチコック色の強い、見せ場盛り沢山のアクションスリラー。現在でも有名なスタアが出演してないのでイギリス時代の作品のようにも見えます。舞台もほとんどロンドンだし。ただし、製作費用は桁違いでしょう。

暗殺後の追跡、風車でのやりとり、塔から突き落とされそうになる場面、ホテルの部屋からの脱出、ぶったまげの飛行機墜落、戦場から特ダネ報告、空襲で停電になったラジオ局での演説のエピソードまで、ヒッチコックがこれでもかスリリングなシーンを繰り出してくれます。観てる方としては遊園地のジェットコースターに乗って、散々スリルを味わったあと、無事に終点に着いてほっとしたような印象を持ちます。

主役のジョエル・マックリーは西部劇では有名な人だそうです。たしかに善玉顔。でもアカデミー助演男優賞も獲ったことがあるジョージ・サンダースのふてぶてしさが観ていて爽快。彼が登場する中盤あたりは、まるで主役がジョージ・サンダースに変わったような活躍と存在感を見せてくれます。敵にピストルで脅されてるのに、平然と部屋にあったバナナを取って食べるシーンが笑わしてくれます。

ハーバート・マーシャルのソフトな悪役は「北北西に進路を取れ」のジェームズ・メイスンを連想させます。また、刺客のエドマンド・グウェインは「ハリーの災難」では元船長のおじいさん役をやってました。

凱旋門

Arch of Triumph

1948 米

出演:シャルル・ボワイエ イングリッド・バーグマン ルイス・カルハーン チャールズ・ロートン

監督:ルイス・マイルストン

第二次世界大戦開戦前後のパリを舞台にした悲恋物語。レマルク原作ベストセラー小説の映画化。映画作品としての世評は低い。確かに、原作に忠実らしいが映画的な構成ではない。物語を無理に映画の放映時間内に押し込めた印象。妙に映像が暗いのはヨーロピアン調?

ストーリー構成はともかく、主演男女優は光り輝いている。「ガス燈」あたりよりも痩せているボワイエは気品あるし、バーグマンは美しい。「大佐」役のルイス・カルハーンもいい。バーグマンの歌が聴けるが、ここでもやはりうわずった声。また彼女がボワイエとつきあい始めた途端にわがままになるのがおかしい。

劇中出てくるカルバドスは田舎の酒だと言うが、現代の東京で買うと年代物は高い。3年ものは安いけど。

影なき男

The Thin Man

1934 米

出演:ウィリアム・パウエル マーナ・ロイ モーリン・オサリバン アスター

監督:W・S・バン・ダイク

ダシール・ハメット原作のコミカルで粋なミステリ。結婚して引退したがっている競馬好きの探偵と、資産家出身の奥方のおしどり夫婦が、ちょっとした事から巻き込まれた事件を解決するという大筋。その後シリーズ化されてますが、タイトルになった「影なき男」は本作の冒頭にしか出てきません。

低予算映画だったらしいですが、90分と短くテンポ良くまとめてます。時期がクリスマス前後なので華やかな雰囲気も。また30年代半ばの映画らしく、華美で洗練された衣裳やインテリアに満ち溢れてます。容疑者全員を集めてディナーを開き、そこで謎解きをするあたりは、ミステリの基本をきっちり押さえてます。

金持ちながらもイヤ味がまったくないお茶目なマーナ・ロイには魅力を感じます。30年代らしくチョビ髭でヤニ臭そうなウイリアム・パウエルの、程よく肩の力を抜いた軽妙さも良い。また飼い犬のアスターはその後もレギュラーで出てきますが、この時期に「赤ちゃん教育」「新婚道中記」などのスクリューボール・コメディにも出演している人気者(犬)です。

影なき男の影

Shadow Of The Thin Man

1941 米

出演:ウィリアム・パウエル マーナ・ロイ ドナ・リード バリー・ネルソン アスター

監督:W・S・バン・ダイク

酒と競馬好き探偵と、そのおしとやかな奥方によるコメディなミステリー「影なき男」シリーズの第4作。元はダシール・ハメット原作ものでしたが、シリーズを重ねるごとにファミリー向け、ドタバタが多く、くだけた作品になってます。特にウィリアム・パウエルはどんどんリラックスしているようです。また、本作はドナ・リードのデビュー作でもあるそうです。当時20歳という若さ。美人です。

ことに前半は成長した夫婦間の男の子と愛犬アスター絡みの展開で、テレビドラマのよう。フィルム早回しのシーンも多い。また、夫婦でプロレス観戦するシーンがありますが、当時のプロレス会場は紳士淑女の行く社交場だったのでしょうか。まあそんなユルい展開の中でも、最後は探偵ものの法則通りに、関係者全員を集めて探偵が謎解きをする振りをして真犯人にボロを出させ、人物を特定しています。

「影なき男」シリーズは本作以降は、未見ですが、The Thin Man Goes Home(1945)とSong of the Thin Man (1947)の2作があるようです。

影なき狙撃者

The Manchurian Candidate

1962 米

出演:フランク・シナトラ ローレンス・ハーベイ ジャネット・リー アンジェラ・ラズベリー レスリー・パーリッシュ

監督:ジョン・フランケンハイマー

意外な展開を見せる秀作スパイスリラー。右にも左にも(西にも東にもか?)クールでスタイリッシュな作品。洗脳シーンの不気味さや、クライマックスでの(共和党?)党大会狙撃シーンは見物。

フランク・シナトラの要請で最近まで封印されていたといういわくつきの作品でもあります。おそらくシナトラが、東西冷戦に絡んだ暗い印象の作品は自分のマスイメージにマイナスと政治的に判断したからでしょう。もったいないことをするものです。

トウが立ったシナトラやジャネット・リーよりもローレンス・ハーベイとアンジェラ・ラズベリーのコンビの印象が鮮烈。マザコン風なローレンス・ハーベイの憔悴ぶりはマストロヤンニを思わせます。また、アンジェラ・ラズベリーは若い頃「ガス燈」にも出演し、その後のミス・マープル役ではこてこてのおばあさんでした。またレスリー・パーリッシュの、物語のキーポイントとも関連する仮装舞踏会での衣装が実にセクシーです。

過去を持つ愛情

Les Amants du Tage

1954 仏

出演:フランソワーズ・アルヌール ダニエル・ジュラン トレヴァー・ハワード

監督:アンリ・ベルヌイユ

ポルトガルのリスボンとナザレを舞台にした、サスペンスフルなメロドラマ。浮気をした妻を撃ち殺した男と、夫を事故死させた容疑を持つ女がリスボンで出会ってそして...するまでの話。フランソワーズ・アルヌールと監督アンリ・ベルヌイユのコンビでこれ以降も名作「ヘッドライト」や軽めの「幸福への招待」が作られてます。

暗いながらも叙情的なムードが実に心地よい作品。また個性的な3人の絡みあいが最高。主人公ダニエル・ジュランはヒッチコックの「知りすぎていた男」でも謎めいた人物を演じてましたけど、実に影のある容貌です。ヒロインのアルヌールもミステリアス。ベットに横たわった姿がまたアンニュイで疲労感のある色気を醸し出してます。そしてヒルのような刑事役のトレヴァー・ハワード、彼のメフィスト振りも実に強烈。

リスボンの酒場や坂の多い石畳の道や港町ナザレの光景も印象的。主人公と仲良くなる子役も達者。劇中歌であるアマリア・ドロリゲスによる「暗いはしけ」もムードを盛り上げてます。この曲はある世代にとっては思い出深い曲らしく、私が通っていた大学のある教授がとある文章で、ポルトガルに行ってファドを聴いたら「暗いはしけ」を思い出した云々と書いてました。当時は何の事やらさっぱりわからなかったのですが、この映画のこの曲の事だったのですね。

カサブランカ

Casablanca

1942 米

出演:ハンフリー・ボガード イングリッド・バーグマン ポール・ヘンリード クロード・レインズ ピーター・ローレ

監督:マイケル・カーチス

いまさら説明不要な名画。沢田研二の「カサブランカ・ダンディ」やバーティ・ビギンズのAOR有名曲「カサブランカ」など、後世の数多くの人々にコンプレックス(劣等感じゃなくて複合観念です)を植え付けるのに充分な名作。

そんな名作にツッコミを入れてしまいますが、ボギーって髪型や頭の形が全盛期の植木等にそっくりだと思います。あの「君の瞳に乾杯」の台詞を言うシーンを見ると植木等が同じ事やったら変だろうなと考えてしまいます。

カッコつけすぎのボギーに、匂うような美貌のバーグマンという主演の二人も勿論素晴らしいですが、お茶目な警察署長のクロード・レインズ、小物そうですぐ殺されてしまうピーター・ローレと脇役もナイスな人選。

こんな有名な作品なのに、この監督は他に何をやったか良くわからない人です。配役の良さと時代背景の後押しもあって、タイミング良く流れの中で、たまたま大傑作ができてしまったのでしょうか。

ドイツ軍歌とフランス国家の対決シーンは大変感動的ですが、ドイツ人はこのエピソードを見るとどう感じるのでしょうか。

霧にむせぶ空港のラストシーンが有名ですが、パリ陥落直後に雨のなかバーグマンからの別れの手紙を読むシーンが個人的には好き。まるでバーグマンの涙のように手紙の文字が雨で滲んでゆくのが印象的。

当初ロナルド・リーガン(後のレーガン大統領)が予定されてたとか、撮影中は脚本が未完でどちらの男と結ばれるのか判らなかったバーグマンがキレかかったとか、完成後に撮り直しをしようとしたら既にバーグマンは「誰が為に鐘が鳴る」ために髪を切っていて断念したとか、こぼれ話も興味の尽きない作品です。

ガス燈

Gaslight

1944 米

出演:イングリット・バーグマン シャルル・ボワイエ ジョセフ・コットン

監督:ジョージ・キューカー

イングリット・バーグマンに最初のアカデミー主演女優賞をもたらしたサスペンス。

監督が女性を撮る名手として有名なだけあって、苦悩するバーグマンや夫(シャルル・ボワイエ)に心理的いじめをうけるバーグマンを堪能できます。その後の彼女が演じる役より強さがない。

また、当時の忠実な再現なのか、あるいは前作「誰が為に鐘が鳴る」で髪を切ったためか、彼女の髪型が少し変。前作でも感じましたが、少々ふっくらした顔。

シャルル・ボワイエは背が低くキザったらしさを感じますが、こんな人が戦前の代表的な2枚目スターだったなんて、現代からは想像もつきません。当時の美的センスとの乖離を感じます。

ボワイユの重厚さ、バーグマンの熱演の間で、ジョセフ・コットンの涼しげな役柄が光る。演劇臭い2人に比べてごく自然な演技をする彼が、重苦しくなりがちなこの話に清涼剤的役目をしているように思えます。

霧にむせぶロンドンの街が印象的ですが、主要登場人物3人ともイギリス紳士淑女にはあまり見えないのがおかしい。ボワイエはおフランスなキザだし、コットンはアメリカ人臭いし、バーグマンもイギリス淑女のイメージとは少し違うと思います。

最後に親類ネタ。私の父が戦後最初に見た洋画がこの作品だそうです。当時父が住んでいた宇都宮市に戦後初めて封切られた洋画がこの作品とのことだそうです。

風と共に去りぬ

Gone With The Wind

1939 米

出演:ヴィヴィアン・リー クラーク・ゲイブル オリビア・デ・ハビラント レスリー・ハワード

監督:V・フレミング

製作:デビッド・O・セルズニック

この映画史に燦然と輝く名作について私ごときがコメントするのもおこがましいが、一つだけ「つっこみ」を入れたい。

「アシュレイはそんなに忘れられないほどのいい男か!」。

スカーレットが忘れられなかったのは、アシュレイ自身ではなく、アシュレイが象徴するかつての栄華を誇った南部や、そこにいたかつての自分自身の事ではないでしょうか。郷里に戻って考えようというラストは南部の保守的な考え方、言い換えれば南部の土に根ざした生き方を窺わせます。

オーバーチュア(序曲)があって、映画本編がなかなか始まらなかったり、インターミッション(休憩)もあったりと大作にふさわしい風貌を備えています。休日を一日つぶしても見る価値はあると思います。

1988年頃発表された製作ドキュメンタリー(メイキングビデオ)もあり、そちらも面白い。この映画がいかに製作者デビッド・O・セルズニックの執念の賜物かが良く分かります。

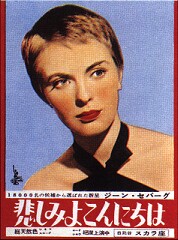

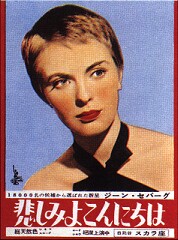

悲しみよこんにちは

Bonjour Tristesse

1958 米

出演:ジーン・セバーグ デビット・ニーヴン デボラ・カー

監督:オットー・プレミンジャー

ジーン・セバーグとセシルカットを一躍有名にした作品。ジーン・セバーグは、ある世代にとってはファム・ファタールな存在なのでしょうね。

現在が白黒で回想部分はカラーになるというのが珍しい。白黒部分ではジャズがBGM、気だるくヌーベルバークな感触。カラー部分では一転してテクニカラーによる真っ青な海が強烈。モノローグも多く、舞台がフランスだし作風もフランス的です。最後の顔にクリーム塗りながら泣きじゃくる顔が凄いですが、随分と直截的な表現です。アメリカ映画ではなくフランス映画かと間違いそう。ジーン・セバーグはその後ゴダールの映画にも出てるし。

当時としては大胆な露出と行動。セシルカットでなかったら生々しくて検閲に引っかかったかもしれません。また、この作品ではデボラ・カーがおばさんに見えます。若い子にはかなわないということでしょう。

大胆な髪型に大胆な露出に気取った白黒部分に眼もつぶれんばかりの鮮やかなテクニカラー部分。当時としては型破りでセンセーションな作品だったと容易に推測できます。当時人騒がせな作品を連発していたオットー・プレミンジャー監督らしい作品。

間諜最後の日

Secret Agent

1936 英

出演:ジョン・ギールグッド マデリン・キャロル ピーター・ローレ

監督:アルフレッド・ヒッチコック

ヒッチコックの「三十九夜」に続く作品。その前作に比べて評判は芳しくないようです。確かに主人公グループが大した活躍をしないストーリーも魅力がないし、主役やヒロインの存在感が薄く、脇のピーター・ローレに食われっぱなし。彼の特異な印象ばかり残る。

それでも、教会でオルガンが鳴りっぱなしのシーンや殺人が行われるときに被害者の飼い犬が吼えるシーンは観る者にドキリとさせる。最後の列車が爆撃される部分もヒッチコックならではの大舞台シーン。

その存在感が薄い主役のジョン・ギールグッドは英映画界の重鎮だというのが意外でした。彼は「オリエント急行殺人事件」では矜持を持った執事役を好演し、現在90歳を過ぎてもなお現役だそうです。

恐怖の報酬

Le Salaire De La Peur

1952 仏

出演:イヴ・モンタン シャルル・ヴァネリ フォルコ・ルリ ペータ・ヴァン・アイク

監督:アンリ=ジョルジュ・クルーゾ

クルーゾ監督の代表作とされている傑作サスペンス。悪路の中、一触即発のニトログリセリンをトラックで運搬する話。一種のパニックものと言えそうですが、運搬する4人の人間ドラマも秀逸。ヒロイン(演じるのは監督の奥さん?)もいますが、男同士の関係を描いた話でもあります。シャルル・ヴァネリが最初は貫禄が会ったのに、だんだんと惨めなおっさんになって、イヴ・モンタンとの関係が逆転してしまうのがおかしい。

前半部分にあたる南米のさびれた街での情景も印象的。金が無くて本国フランスに戻れない連中がうだうだする日常を見ると、その埃っぽい空気や厳しい暑さや彼らの汗臭さがこちらにも伝わってきそうです。ひとりひとりの登場人物の描写も明晰で、後半の運搬シーンを盛り上げる下地になっていると思います。

恐怖の岬

Cape Fear

1962 米

出演:グレゴリー・ペック ロバート・ミッチャム ポリー・ハーゲン マーティン・バルサム

監督:J・リー・トンプソン

復讐される側の恐怖を描いたスリラー。恐怖の岬というタイトルですが、実際には川べりでの攻防ですね。邦題「ケープフィアー」としてマーティン・スコセッシ監督ロバート・デ・ニーロ主演でリメイクされてますが、そこにもペック、ミッチャム、バルサムが役柄をがらりと変えて出演しているのが面白い。

リメイク作よりこちらの方がシンプルなスリラー。特に人物設定等が単純で、グレゴリー・ペックなんてええかっこしい。それでも執拗な、それでいて淡々としていて、なかなか自分からは手を出さないロバート・ミッチャムが不気味。復讐の対象であるペックの娘が車に一人でいる時に、正面からゆっくり歩いてやってくるシーンとか、その後学校の中を逃げまどうシーンは怖い。

また、60年代なのにモノクロ、そしてスリラー、しかも音楽がバーナード・ハーマンなので、どうしても「サイコ」を想起してしまいます。

去年の夏 突然に

Suddenly,Last Summer

1959 米

出演:エリザベス・テイラー モンゴメリー・クリフト キャサリン・ヘップバーン

異常な家の異常な息子の異常な死,名家の不祥事というワイドショー的サスペンスネタ。それをリズが記憶を戻して明らかになるシーンは、まるで名探偵が謎解きするよう。

セバスチャンの死のエピソードはまるで宗教の儀式を思わせる。その回想シーンはなぜか地中海の太陽が眩しい情景を思い浮かべてしまう強烈さを持っている。

リズは精神病患者ぽくない。自分は異常だという精神異常者はいないのでは。

ダイエットがまだ必要なかったリズは綺麗でセクシーだが、キム・ノヴァクなみの眉毛は何とかして欲しい。

ぶつくさ喋るキャサリンも圧倒的な存在感だが、モンゴメリー・クリフトは二人の女優に挟まれて印象が薄い。

グレン・ミラー物語

The Glenn Miller Story

1954 米

出演:ジェームス・スチュワート ジューン・アリスン

監督:アンソニー・マン

ジェームス・スチュワートお得意の伝記ものの一つ。というよりは「甦る熱球」以来のスチュワート=アリスンコンビによる作品と言った方がいいかも。

ともかく伝記物というよりは夫婦関係を中心に据えた物語。気のいい友人達に支えられ、苦労しながらも成功してゆく。まるで2人の周りを世界が回っているようです。その2人のエピソードと演奏シーンが交互に、そして丁寧に展開してゆくのは好感が持てます。

ただ、軍に志願するあたりは日本人にはちょっとついていけない。アメリカ人の感覚にはあうのかもしれませんが。しかし当地アメリカでグレン・ミラーはどういう存在なのでしょうか。また、最後のお涙シーンは情感たっぷりと言うよりは、意外にベタつかず淡々としている。その方がグレン・ミラーの楽曲にはあってるかもしれません。

黒騎士

Ivanhoe

1952 米

出演:ロバート・テイラー エリザベス・テイラー ジョーン・フォンティーン ジョージ・サンダース

監督:リチャード・ソープ

中世西洋チャンバラ物。カラーを意識した衣装がなかなか美しい。

エリザベス・テイラーが綺麗。魔女に間違えられるのも頷けるほどのオーラがある。ただし思いを寄せる主人公(ロバート・テイラー)は窮地を救ってくれたが、ジョーン・フォンティーンに取られ、自分に思いを寄せる仇役(ジョージ・サンダース)は主人公との決闘に敗れ死んでゆくという、報われない役。

また、ジョージ・サンダースもおいしい役で存在感を見せてくれる。

ここでのジョーン・フォンティーンは貫禄たっぷりの姉御肌。なんとなく今のシャロン・ストーンを思い浮かべてしまいます。「レベッカ」や「断崖」でのイメージからは遠い。あの頃はまだ女優としてのキャリアが浅く、スレていない可愛さがあったように勝手ながら思えます。

群衆

Meet John Doe

1940 米

出演:ゲーリー・クーバー バーバラ・スタンウィック エドワード・アーノルド ウォルター・ブレナン

監督:フランク・キャプラ

フランク・キャプラお得意の社会正義ドラマ。純朴で素直な主人公が持ち上げられた後、身の破滅寸前で一矢報いるという、「オペラ・ハット」や「スミス都に行く」の延長線上にある作品。

この作品は「スミス都に行く」より更に戦後民主主義的なメッセージ色が強く、キャプラのコメディやユーモアが好きな人は引いてしまうかもしれません。ただ、偽物が本物になってゆくというプロットは面白い。

また、他のキャプラ作品の影がちらちら見えてしまいます。ハーモニカの演奏は「我が家の楽園」、マスコミに踊らされるのは「オペラハット」、クリスマスのエンディングは「素晴らしき哉人生」(の方が後の作品ですが)など。「スミス都に行く」も含めて資本家が悪役ですが、キャプラが本当に彼らや政治家が大嫌いな様子が伝わるようです。

お気楽そうなジェイムス・スチュワートに比べて陰のあるゲーリー・クーバーも良いが、悪役なのに主人公の自殺を止めようとするエドワード・アーノルドも印象的。この人は「我が家の楽園」でも最後に改心する悪役資本家を演じていました。

結婚五年目(パーム・ビーチ・ストーリー)

Palm Beach Story

1942 米

出演:ジョエル・マックリー クローデット・コルベール メアリー・アスター ルディ・ヴァリー シグ・アーノ

監督:プレストン・スタージェイス

1990年代に入って「再発見」されたプレストン・スタージェイスの最高傑作とも評される作品。スクリューボールコメディの一つだが、スタージェイスらしく、ものすごいくせ球。しかし大変化球も最後にはちゃんとストライクゾーンに入ってくる。気の利いたセリフがポンポン飛び出し、突飛もない展開をスピーディに繰り返し、本筋に関係のない過剰なドタバタがあり、最後には呆れるほど強引な辻褄あわせでオチをつけている。

戦後間もない頃「結婚五年目」という邦題で公開され、その後90年代に「パーム・ビーチ・ストリー」で再公開された。初公開時の日本では、映画ファンの理解に余りありすぎる作品であったでしょう。ともかく当時にしては定石破り、クレージーな展開。いきなり「二人は幸せに暮らしましたとさ...」とまるっきりエンドロールから映画が始まるし、主役ジョエル・マックリーはコケてばかりだし、途中の狩猟会メンバー達による列車内での御乱行振りは凄い。

クローデット・コルベールのコケティッシュぶりが印象的。ファッションもさすが洗練されてます。コメディで光る人です。背中のホックをはずさせるとこなどは、当時にしてはお色気なシーン。

眼鏡を壊されるルディ・ヴァリーも良い。「お熱いのがお好き」でトニー・カーティスが扮する金持ちの御曹司にファッションが似ています。またジェームス・スチュワート風でもあります。ソーセージ会社の社長だという、気前の良い老人シグ・アーノも面白い。

狩猟会メンバー達が自分の名前を告げるシーンで「ヒッチコック」と「ホッチキス」が続けて出るのもアナグラム風で面白い。

恋をしましょう

Let's Make Love

1960 米

出演:マリリン・モンロー イヴ・モンタン トニー・ランドール ウィルフレッド・ハイド・ホワイト

監督:ジョージ・キューカー

モンローとモンタンによる小劇場を舞台にしたラブ・コメディ。コール・ポーター等による音楽が大変洗練されている。

1960年の作品ですが、Make Loveなんてズバリのタイトルを持ってくるし、劇中に直截的にセクシーな表現があったり、ちょっと場末のヤニと埃臭そうな小劇場という妙にリアルで業界臭いストーリーだし、50年代のミュージカル作品群とは感触が違います。ただ、モンタン側のエスタブリッシュメントを揶揄したようなストーリーは以前のジョージ・キューカー監督作品と共通する。

モンローはコメディエンヌ振りを十分に発揮してますが、ちょっと太めでタイツ姿がきつそう。熟して腐り始める手前って感じの色香がぷんぷん。モンタンの会社の番頭的な役員で、劇場の出資者の振りをするウィルフレッド・ハイド・ホワイトは「マイ・フェア・レディ」ではレックス・ハリソンの協力者である大佐役としても出演していますが、温厚な後見人役が似合う人です。

また、ビンク・クロスビーとジーン・ケリーが実名でカメオ出演して、モンタンにレッスンするシーンがあるのも本作の楽しみの一つ。特にパイプをくわえて颯爽と登場するビンク・クロスビーが粋で良い。

格子なき牢獄

Prison San Barreaux

1938 仏

出演:コリンヌ・リュシエール ロジェ・デュシューヌ アニー・デュコー

監督:レオニード・モギー

少女感化院を舞台にした不良少女映画。アニー・デュコー演じる意気盛んな女性院長が、コリンヌ・リュシエール演じる少女を更正させる話かと思いきや、保険医として赴任してきたロジェ・デュシューヌ演じる院長の婚約者と三角関係になるという展開。

ストーリーよりも、ともかくコリンヌ・リュシエールの魅力を堪能できる一作。この作品は戦前の日本で大ヒットし、彼女も一躍有名になったとか。久しぶりに外出を許可されて、陽の光を浴びながら草原を駆けるシーンがとても印象的。長身でスリムな彼女は、少女感化院という暗い舞台の中ではひときわ目立ちます。掛けてある保険医の帽子に弓を射ってしまう時のあわて振りや、新しい帽子を弁償して保険医に自らかぶらせるシーンのかわいさなどに当時の男性は胸熱くしたのかもしれません。

ちなみに次の出演作「美しき争い」も同じ監督でアニー・デュコーも共演しています。彼女の数奇で悲劇的な実生活はここではあえて書きませんが、それを知っていると美しさにより箔がかかって見えてしまうのも事実です。

1990年に週間文春がその関係者相手におこなった女優人気投票で、コリンヌ・リュシエールはなんと3位につけていました。バーグマンもモンローも抑え、1位フランソワーズ・アルヌール、2位ヘップバーンに次ぐベスト3という健闘振り。ところが10年後にキネマ旬報社がやはり関係者相手におこなった女優人気投票では100位内にその名前がない。映像媒体の中にコリンヌ・リュシエールは封印されていますが、彼女自身はとうに逝去し、彼女の美しさに打たれた世代も既に引退あるいは物故されたのかと思うと、時の流れの無情さを感じます。

幸福への招待

Paris Palace Hotel

1956 仏

出演:フランソワ−ズ・アルヌール シャルル・ボワイエ ロベルト・リッソ

監督:アンリ・ベルヌイユ

フランソワ−ズ・アルヌール主演によるフランスらしいラヴ・コメディー。舞台はパリの高級ホテルと郊外の古城、時期は雪のクリスマスとお誂えむきな設定です。最初は安アパートにセクハラが横行する職場の実情といった生活感丸出しなシーンが多いのですが、後半はそのお誂えむきな場面ばかりになる構成も見事。

身上を偽るヒロインと相手役、仮病を使って奥さんの目を逃れて羽を伸ばす中年紳士と、主要登場人物に正直者が誰もいないのが面白い。それも含め、前半はなんとなくお色気路線なのも当時のハリウッドとは違うとこだと思います。

フランソワ−ズ・アルヌールは娘というには少々トウがたちはじめか。相手役がただ若いだけの魅力がない男優なのが残念。いやいやながらもキューピット役を引き受けてくれる、シャレのわかるシャルル・ボワイエ演じる中年紳士がいなかったら凡庸な話になっていたと思います。

相手役の職場での気のいい友人は「夜ごとの美女」でも同じように気のいい主人公の友人を演じていました。

国際諜報局

The Ipcress File

1964 英

出演:マイケル・ケイン ナイジェル・グリーン ガイ・ドールマン スー・ロイド

監督:シドニー・J・フューリー

007シリーズを手がけたプロデューサー、ハリー・サルツマンによるスパイ・スリラー。スタッフも007と共通するらしい。地味ながら逆にリアルな生活感のある裏007とも言うべき話。その後「ハリー・パーマー・シリーズ」として確か3作目まで製作されている。

タイトルに反してロンドンから1歩も出ていないようだし、派手なアクションシーンや荒唐無稽なメカ類は登場せず。上司との関係や人事異動も会社のよう。

まるで仲本工事のような、黒ぶち眼鏡をかけたマイケル・ケインのクールな佇まいが印象的。公務員然とした彼の容貌が、拷問を受けてどんどんワイルドになっていくのも見物。

老若男女に受ける映画ではないが、スタイリッシュでほどよいユーモアもありロンドンの風景も渋く、実にイギリス臭い作品です。

極楽特急

Trouble In Paradise

1932 米

出演:ハーバート・マーシャル ミリアム・ホプキンス ケイ・フランシス

監督:エルンスト・ルビッチ

ダンディな詐欺師と女泥棒と金満未亡人の優雅でしゃれた三角関係。軽快なタッチ、軽妙な会話が光る洒脱な作品。詐欺師に関するラジオ・ニュースから金満未亡人の会社のCMに移る見事な切り替えなど、緩急のつけ方が絶妙で、最後までリズムが崩れず、ダレずに観る事が出来ます。詐欺師と女泥棒がお互いスリしあうのがおかしい。

また、後のルビッチ作品よりもバタ臭さやハリウッド臭さも少ないと思います。舞台はすべて欧州だし、何よりもソフトで上品なハーバート・マーシャルによって、ヨーロピアンな感触をもたらしています。

また、二人の女性の対比も見事。黒髪の落ち着いた未亡人ケイ・フランシスと金髪で子悪魔的な女泥棒ミリアム・ホプキンスのどちらも魅力的です。「ドクター・ワトソン」を思わせる大佐と最初に盗まれる男のコンビもおかしい。

ベニスのホテルやマダム・コレーの邸などで、上流階級や金持ちのファッション・インテリアも満喫できます。

黒蘭の女

Jezebel

1938 米

出演:ベティ・デイビス ヘンリー・フォンダ フェイ・ベインダー ジョージ・ブレンド

監督:ウイリアム・ワイラー

もう一つの「風と共に去りぬ」とよく評される作品。確かにほぼ同時期に製作され、同じ南部を舞台とし、同じような激情の女性を主人公としている。ただし、本作品上の年代は1850年代だから、南北戦争前後の「風と共に去りぬ」より少し前。悲しげな目をした半悪女、ベティ・デイビスが自我の荒ぶるままに振舞う作品でもある。

ドラマ作りの名人ウイリアム・ワイラーらしく、脚本も進行するテンポも間のとり方も程良く、現代からみても飽きさせず見ることが出来ます。また、黄熱病に関する対応や鉄道建設をめぐる是非など、前近代と近代のせめぎあいも感じさせます。

いきなり馬に乗り、長い裾をめくりあげて登場するベティ・デイビス。まだ髪が多いヘンリー・フォンダ。二人の関係は「風と共に去りぬ」のアシュレイとスカーレットの関係を思い出させます。

ベティ・デイビスは後に、撮影中途でヘンリー・フォンダが女児誕生のためいなくなり二人だけのシーンも一人で撮らなければならなかったと、その時に生まれたジェーン・フォンダに語っていました。

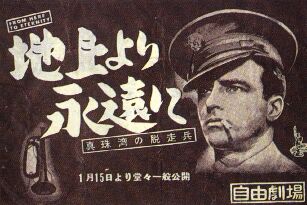

地上より永遠に

From Here To Eternity

1953 米

出演:バート・ランカスター モンゴメリー・クリフト フランク・シナトラ デボラ・カー ドナ・リード アーネスト・ボーグナイン

監督:フレッド・ジンネマン

軍隊いじめ告発物。ここまで軍隊を悪く描いたのは珍しい。これでは刑務所と同じです。おそらく40年代ならハリウッドであるまじきストーリでしょう。

もっとも本作はそのストーリーよりも男優の存在感や女優の美しさを見るための映画だと思います。バート・ランカスターの頼もしさ。モンゴメリー・クリフトの悲しげな澄んだ目。とにかく狂暴なアーネスト・ボーグナイン。デポラ・カーの、彼女の一般的なイメージとは異なる、倦怠に満ちた美しさも見物。

シナトラが本作でアカデミー助演男優賞を獲ってますが、彼が劇中死んだ後にモンゴメリー・クリフトが追悼のラッパを吹くシーンには感動します。

また、コントラストのはっきりしたモノクロの映像も美しい。特に有名な海辺のラブシーンなど。ヨーロッパ的な映像だなと思ってたら監督はオーストリア出身の人だそうです。

草笛(?)を使ってのブルース・セッションの場面もなかなか興味深いものがあります。

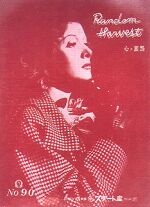

心の旅路

Random Harvest

1942 米

出演:ロナルド・コールマン グリア・ガースン フィリップ・ドーン ヘンリー・トラヴァース

監督:マービン・ルロイ

同じ監督の「哀愁」と同じようにほぼ同時期(第一次世界大戦)のイギリスが舞台にした、やはり美男美女による一種の「すれ違い」もの。わかりやすいストーリーにテンポ良く、かつ早すぎない展開で、まさに古式ゆかしいメロドラマという感触。

ロナルド・コールマンの紳士ぶり、グリア・ガースンの知性も感じる落ち着いた美貌が際だつ。そのグリア・ガースンによるレビューも意外な見物。個人的にはヘンリー・トラヴァースも顔も見せているのが嬉しい。

原作では構成が違っていて、映画ではヒロインに出会ってから時系列的に展開するが、小説では主人公が本来の記憶を取り戻し、逆にヒロインとの「3年間」の記憶(これは小説では伏せられている)を失った直後から始まる。そして最後の一行で、主人公が(そして読者も!)ヒロインとの本当の関係を知る。これはメロドラマということで、女性が感情移入しやすいように変更されたんだと思います。ただ映画を観た後では原作を読みにくいですね。

ちなみに原作者ジェイムズ・ヒルトンはノベルズ界では「学校の殺人」が有名らしいが、「チップス先生さようなら」「失はれた地平線」の原作者でもある。また、「心の旅路」と同じグリア・ガースンの出演作でもある「ミニヴァー夫人」の脚本にも加わっている。

孤独な場所で

In A Lonely Place

1950 米

出演:ハンフリー・ボガード グロリア・グレハム

監督:ニコラス・レイ

知らざれるハンフリー・ボガード主演作品。犯罪絡みで男と女が出会ってそして別れるまでの、悲しげで刹那的なラブロマンス。

製作当時は日本公開されていなかったようですが、男と女の心理的葛藤が展開する基本的には暗い話で、観客に媚びるようなとこが少なかったためでしょう。ただ、ボガードもヒロインのグロリア・グレハムも実にクールでハードボイルドなカッコ良さがあり、好きな人には深く愛される作品だと思います。

中盤から物語の主人公がボガードからグロリア・グレハムに移った印象。ヒロインの主観が多くなって、ボガードは相手役になってしまったようです。監督とヒロインが夫婦だったからでしょうか。

また、最後近くまで犯人が特定されていないため、ボガードが実は犯人なんじゃないかと思ってしまいます。キレると抑えがきかなくて乱暴者という男をボガードは見事に演じていると思います

最後にヒロインが伏線の張ってあった詩かなんかを暗唱するところは、フランス映画みたいな感触です。

五本の指

Five Fingers

1952 米

出演:ジェームス・メイスン ダニエル・ダリュウ

監督:ジョセフ・L・マンキーウィッツ

第二次大戦中の中立国トルコを舞台にした、イギリス大使館員によるドイツへの機密漏洩事件を基にしているスパイ・スリラー。

実話もの、それもスパイものということで、他のマンキーウィッツ作品とは様相が異なるが、これはこれで抑制のきいた演出。金庫から機密書類を取り出し、カメラで撮影するシーンなど、丹念な描写でしかも音楽がないのでスリルは満点。警報機が鳴りそうになるシーンや逃走シーンなどではヒッチコックばりのサスペンスを感じさせてくれます。結末も気がきいている。

ジェームス・メイスンが嫌みのない売国奴を好演しています。彼は、自堕落で女性に甘い役を演じたらピカイチですね。国家への奉仕など眼中になく、スパイの報酬を横恋慕した上司の未亡人に貢いでしまう。その未亡人役のダニエル・ダリュウも退廃的で美しい。

原作者は登場人物の一人であるドイツ軍人L・C・モイズイッシュ。しかし原作者なのに小役人なキャラクターとして描かれていて、ジェームス・メイスンにさんざん小馬鹿にされるのがおかしい。

コレクター

The Collector

1965 米

出演:テレンス・スタンプ サマンサ・エッガー

監督:ウイリアム・ワイラー

名匠ウイリアム・ワイラーが送る女性軟禁映画。奇形の悲劇ラブロマンスともいえるでしょう。

犯罪ものの場合、ふつう加害者の家庭環境や過去のトラウマ等の背景を描写する場合が多いが、

本作では一切触れられていないのが特徴。一見まともで異常な若い男がただただ、そこに存在しているという恐怖。

またこの男の、身だしなみはいつも正しい、ノックしてから部屋に入る、時間通りに食事を出す、女性には乱暴しない、という犯罪者らしからぬいわば英国紳士な気質を持っているのがまた不気味さに輪をかけてます。

被害者の女性の、まったく美人ではない普通ぽさや、犯罪の舞台が都会の雑踏ではなくて風景の美しい郊外であることは、先の加害者像も含めて、それまでの映画にはないパターンが多いと思います。それが当時はより不気味な印象を与える要素だったかもしれません。

コンドル

Only Angels Have Wings

1939 米

出演:ケーリー・グラント ジーン・アーサー リタ・ヘイワース トーマス・ミッチェル

監督:ハワード・ホークス

命知らずヒコーキ野郎の物語。南米コロンビアのバランカ(バランキャ)が舞台。さほど熱くないがなかなか男臭い話。また、仲間が死ぬシーンでは、監督ハワード・ホークス独特の死生感も垣間見れます。監督自身も昔パイロットだったそうです。

最初の方の飛行機誘導シーンが迫力もの。それまでは軟派な展開だったので余計緊張感が出ています。特撮も当時にしては良い出来なのでは。空中撮影シーンも迫力あり。

愛嬌のあるジーン・アーサーはクールなハワード・ホークス作品にはいまいち馴染まない。本作でも冒頭では主人公かと思わせるが、どんどん影が薄くなって、後半は花を添える程度。リタ・ヘイワースも出てますが、まだ地味めな女性。それよりは珍しく親分肌なケーリー・グラント、良き相棒のトーマス・ミッチェル、訳ありの過去を持つ新パイロットなど、男同士の掛け合いが中心になっている。

若干お都合主義な物語展開ですが、スリルありスペクタルあり人間模様ありのコミカルなシーンも折り混ぜた堂々の娯楽大作なのは確かです。