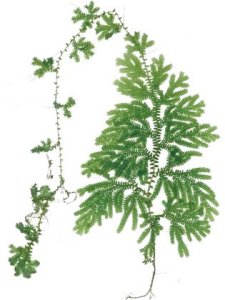

| ○クラマゴケの仲間 |

| 〔観察ポイント〕 この仲間の共通点は。 観察時 ①自生している場所 ②複葉と背葉の辺縁と形 ③胞子嚢群のつき方と包膜の色 の3点が重要なポイントになりますので、フィールドでよく見ておきましょう。 どのシダも人家近くや里山で見られ、新芽の時は、色の違いがハッキリして見分けやすいシダです。見慣れると、葉身を見るだけでおおよその見当がつくようになります。 |

| クラマゴケ | ヒメクラマゴケ | タチクラマゴケ | コンテリクラマゴケ |

|

|

|

|

主茎の葉はまばらで、側枝の葉は密となる |

主茎の葉は密で、側枝の葉はまばらとなる |

主茎、側枝の葉はどちらも密である |

主茎の葉はまばらで、側枝の葉は密となる |

複葉は広卵形で鋭頭、全縁で開出。背葉は狭卵形で鋭尖頭、全縁で交互に斜上する |

複葉は卵形で鈍頭〜鋭頭、細鋸歯縁で開出。背葉は狭卵形で鋭尖頭、反り返り、全縁で交互に斜上する |

複葉は広卵形で鋭頭、細鋸歯縁で開出。背葉は狭卵形で鋭尖頭、細鋸歯縁で交互に斜上する |

複葉は長楕円形〜卵形の鋭頭、全縁で白膜があり、開出。背葉は狭卵形の鋭尖頭、全縁で白膜があり、交互に斜上する |

側枝の先に四角柱状の胞子嚢穂が頂生する |

側枝の先に四角柱状の胞子嚢穂が頂生する |

側枝の先に茎を取り囲むように小胞子嚢と大胞子嚢がつく |

側枝の先に四角柱状の胞子嚢穂が頂生する |

| 低山の林床、林縁で見られる | 低山のやや向陽の斜面で見られる | 向陽の草地、斜面で見られる | 人家近くから低山の林縁で青紫の怪しげな光を放つ |