|

TOP > エコ・マイホーム > 稼働後の考察 > ソーラーパネル 設置傾斜角の考察

|

|

| ソーラーパネル 設置傾斜角の考察 |

|

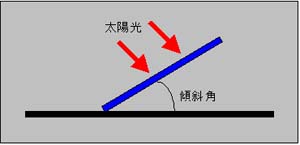

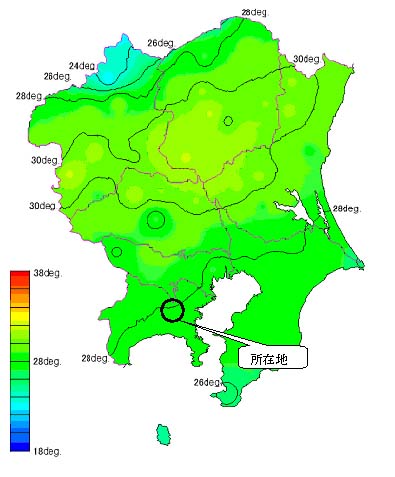

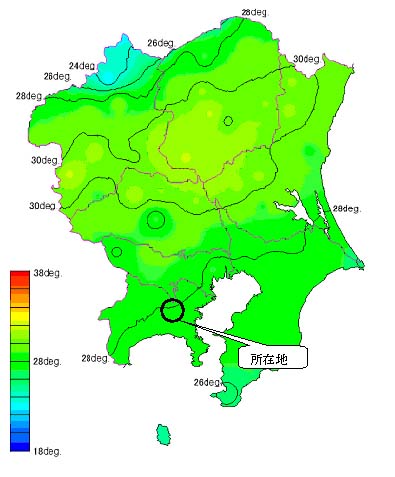

我が家は横浜市泉区にある。大阪市大の研究データによると 我が家の年間受熱量を最大にする傾斜角は図1より28度である。

しかるに今回新築した Sハイムの陸屋根に取り付けたソーラーパネル傾斜角は10度である。初めての冬季を経験してその発電量がいささか少ないのが気になり、場合によっては傾斜角の最適化で発電量アップも考えねばなるまいと思い、設置環境の是非に付き検討してみた。 |

| (以下は大阪市大 環境都市工学科 データを引用させていただく。) |

|

| 1. 年間受熱量を最大にする傾斜角 |

ここでは拡張アメダス気象データ(EA気象データ)を利用して考察する。

また、最適傾斜角は地点により真南から多少ずれる可能性もあるが、ここでは真南に向くことを前提とし、その中で最適な傾斜角を探している。

関東は冬期に晴れているため、最適傾斜角に差が少ない。南北の中央部が30度程度とやや急で、北と南に移動するほど少しずつ緩やかになる。

|

|

|

図1 日射利用のための関東の最適傾斜角マップ |

|

| 2. 最適傾斜角からずれるとどうなるのか |

|

(1) 大阪市大のデータ

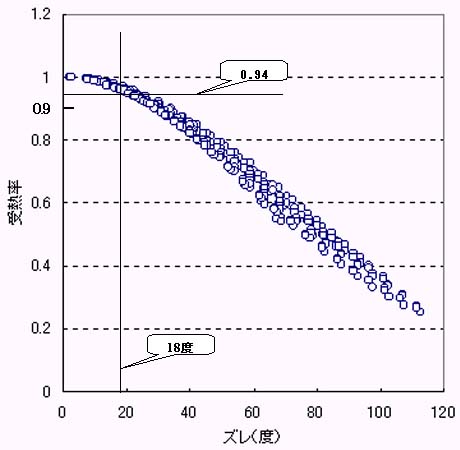

最適傾斜角には、その地点の緯度と冬期の日照率が影響することが明らかになっています。

太陽熱集熱器や太陽電池の向きを最適傾斜角に合わせるのが最善ですが、敷地や設置する屋根の傾斜の制約から、各地の最適傾斜角に一致しないのが一般的でしょう。

実際問題としてズレができるのが当たり前で、最適傾斜角に合わせる必要はありません。

問題は、そのズレがどう影響するかを理解しておくことです。

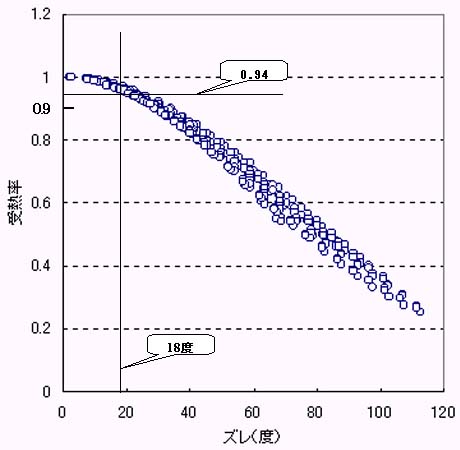

図2は最適傾斜角とのズレの影響を示すもので、ズレが20度以内の場合はどの方向にズレていても減は5%以内、ズレが50度になっても20%程度の減で収まっています。

つまり、年間の総受熱量を問題にするとき、向きの少々のズレは気にしなくてよいということです。 |

| 図2 最適傾斜角からのズレと受熱率 |

|

|

|

|

|

(2) |

気象庁のデータ |

|

|

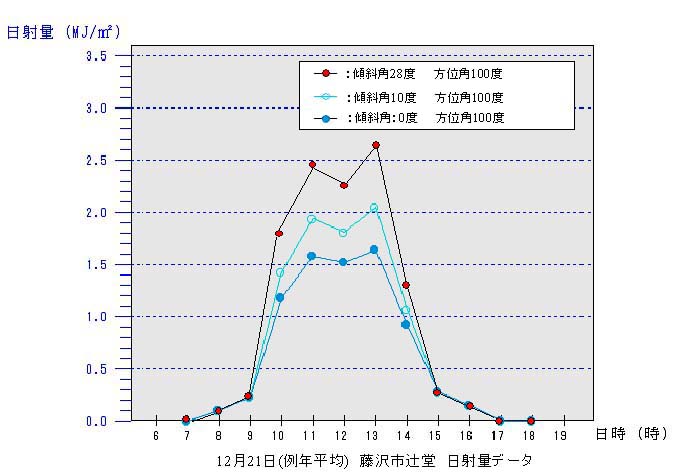

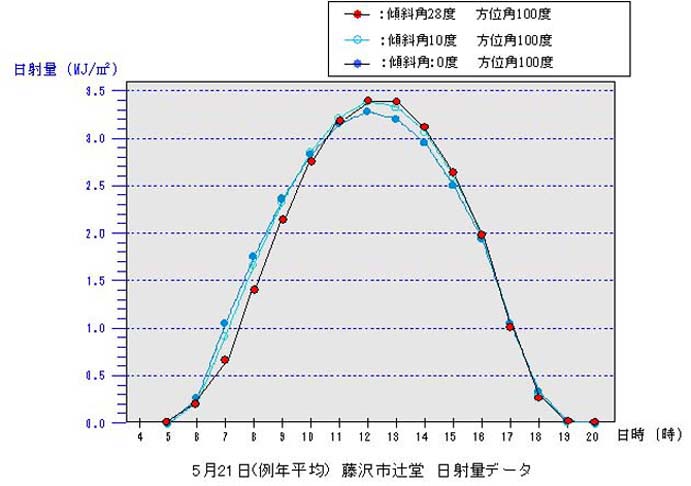

標準日射データベース(MESH-METPV: (アプリケーションプログラムはNEDO))を使い、地元のデータを調べてみた。最寄観測ポイントは辻堂か海老名であるが 海側を考慮して 藤沢市「辻堂」(我が家から十数キロの距離)を使う。 |

|

|

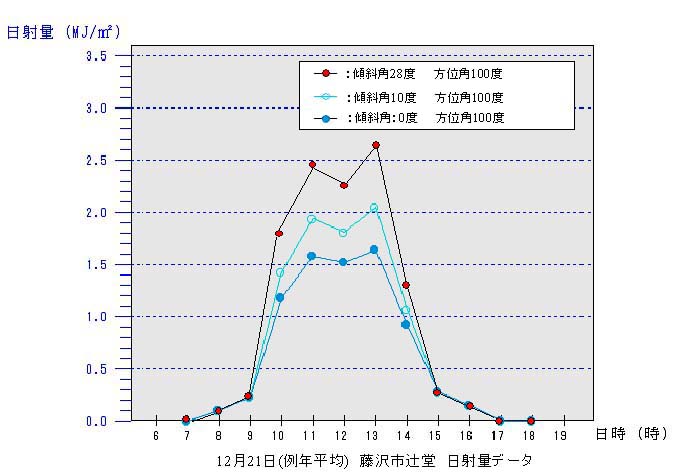

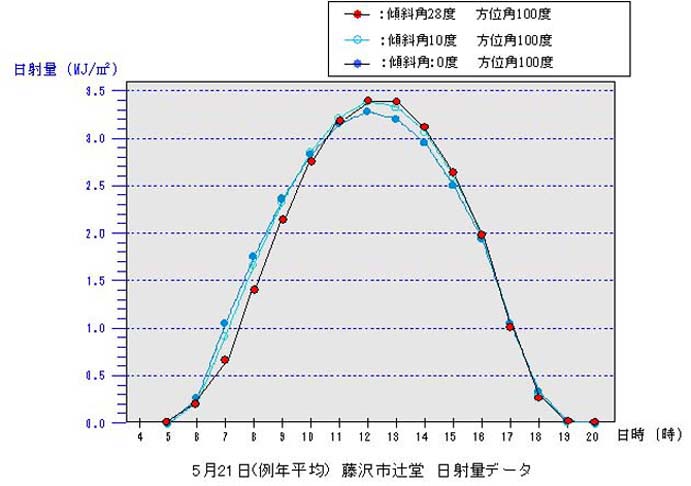

データは 一番南中する 冬至 の時期と 日射量の多い 5月下旬(夏至のころは梅雨どきで日射が少ない)を 方位 真東から100度(我が家は多少南南西に向いて建っている)、傾斜角 28度(最適角度と思われる)、10度(我が家の設置状態)、水平の3つで比較した。 |

|

|

(豗)真冬 の日射量 |

|

|

|

|

|

|

これが冬至の例年平均データである。方位角100度は真南より少し西に向いているためにこのポイントにした。

これから見る限り、10度と25度の比はおよそ 20〜25%ある。よって一番日射の強い昼間の4時間ほどは20%以上の差が出てくる。 |

|

|

|

|

|

|

(豩) 真夏の日射量 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日差しの強い、5月、7月〜9月は 傾斜角による差は殆ど効いてこないことがわかる。 |

|

|

|

|

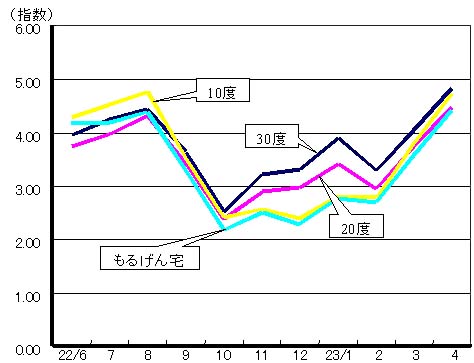

(3) |

発電量 実サイト比較 |

|

|

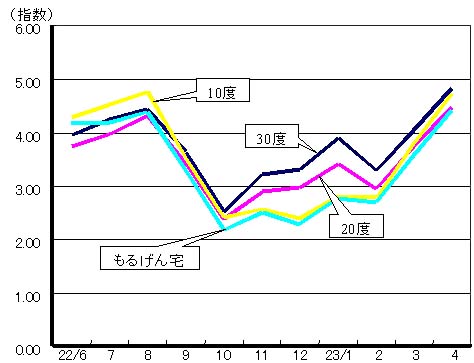

我が家の近隣半径約10km内にあるソーラー発電所のデータより、傾斜角の影響を考察する。 我が家の近隣半径約10km内にあるソーラー発電所のデータより、傾斜角の影響を考察する。

南向き、傾斜角30度4、20度2、10度2サイトの発電量平均をそれぞれプロットしてみた。

これより日射量の少なくなる11月から2月まで傾斜角の差が大きく出て来ていることがわかる。

傾斜角10度は 30度に比して日射量に比例しておよそ25%ほど劣化していることがわかる。 |

|

|

|

|

|

|

| 3. 結論 |

我が家の最適傾斜角:28度 設置傾斜角:10度でズレは18度である。

この状態だと 4月〜10月にかけて日射量は殆ど 最適傾斜角28度と変わらないが 11月〜2月にかけて20%ほど減ってしまうことがわかる。 この状態だと 4月〜10月にかけて日射量は殆ど 最適傾斜角28度と変わらないが 11月〜2月にかけて20%ほど減ってしまうことがわかる。

従って 許されることなら 関東地方では切妻造りの屋根などに 屋根傾斜と同じく傾斜角30度に設置するのが望ましい。

ただ設置面積を大きく取れる陸屋根も捨てがたいので、この場合は 構造的に可能な限り、傾斜角を持ち上げたほうが有利である。

我が家においては残念ながら、傾斜角修正の費用、手間ひま、更には日陰を考えた陸屋根への取り付けピッチ、強風対策等を考慮して、現状でよしとしなければならないだろう。 |

|

|

|

| TOP > エコ・マイホーム > 稼働後の考察 |

|

|

この状態だと 4月〜10月にかけて日射量は殆ど 最適傾斜角28度と変わらないが 11月〜2月にかけて20%ほど減ってしまうことがわかる。

この状態だと 4月〜10月にかけて日射量は殆ど 最適傾斜角28度と変わらないが 11月〜2月にかけて20%ほど減ってしまうことがわかる。

我が家の近隣半径約10km内にあるソーラー発電所のデータより、傾斜角の影響を考察する。

我が家の近隣半径約10km内にあるソーラー発電所のデータより、傾斜角の影響を考察する。