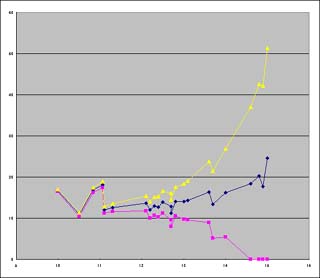

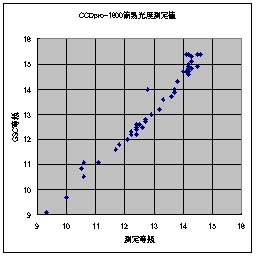

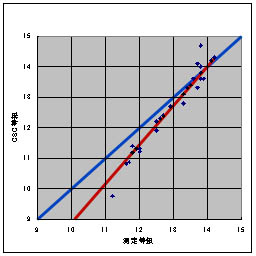

| miniCANPで要求のあった、簡単な光度表示処理について、その具体的な演算手段をしめす。 カメラ固有のパラメータとして、単位口径の光学系で単位時間の露光により0等級の恒星が1画素に集光した場合のADU値Kを定義する。 実際に使用する望遠鏡の口径D、露出時間Tとすれば、 目的星の等級Mは、測定範囲の平均値NとスカイレベルSから、 M=-2.512*log{ (N-S)/(K*(D/2)^2*π*T) } となる。 実際にCCDpro-1600,CCDpro-1aで求めたKの値は、 K=10.842[ADU/sec*mm^2*pixel] であった。  この値を用いて、これまでに得られたデータを処理したところ、ノーマルチップでは±1等級程度の誤差で、Eチップでは、±0.5等級以下に収まっている(計算したところ二乗誤差は±0.25等級)。測定画像はフィルタなしの画像であるため、可視域の感度が高いEチップの誤差が減っていると考えられる。 この値を用いて、これまでに得られたデータを処理したところ、ノーマルチップでは±1等級程度の誤差で、Eチップでは、±0.5等級以下に収まっている(計算したところ二乗誤差は±0.25等級)。測定画像はフィルタなしの画像であるため、可視域の感度が高いEチップの誤差が減っていると考えられる。右図は、Eチップでの測定値をグラフ化したもので、まだ、パラメータに改善の余地があるようである。  パラメータKの求め方 パラメータKの求め方撮影した画像から、恒星の部分だけをステライメージで切り取り新しい画像を作る。画像メニューの画像情報で、ピクセルの最小値Nと平均値Sを調べる。星表などで、恒星の等級Mを調べる。 撮像時の光学系の口径D、露出時間Tから、 K=10^[M/2.512+log{(S-N)/((D/2)^2*π*T)}] として求める。ただし、ある程度の数について求め、平均値を使用すること。 測光パラメータKが正しく設定されていない場合、右図の様に等級に大きな誤差が出る。  2000.09.12追記 2000.09.12追記右図は、KAF-1600を使用したカメラで240sec露光を行った画像から、等級(X軸)、光度測定パラメータK(Y軸)の関係を表したものである。黄色は、画像濃度から想定される最大値、紫色は最小値である。 等級が暗くなるほどパラメータの幅は広くなる。逆に等級が明るい側の振れは、飽和したことによるものか、あるいはアパーチャサイズによるエラーである。 このことを考慮すると、この画像で測光バラメータKを求めるのに使用できそうな等級は、11.5〜13.5等星程度である。 これにより、 K=12.5[ADU/sec*mm^2*pixel] を求めることが出来る。

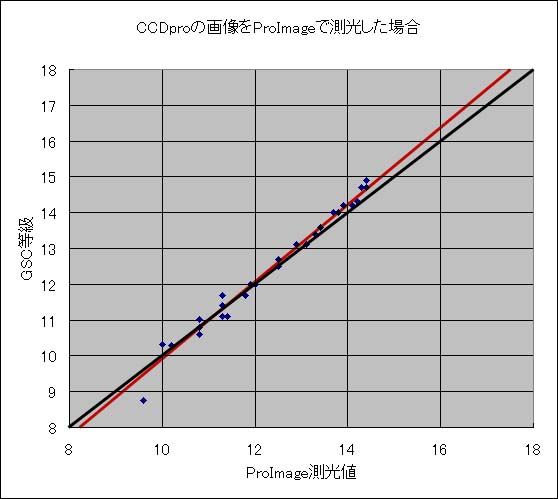

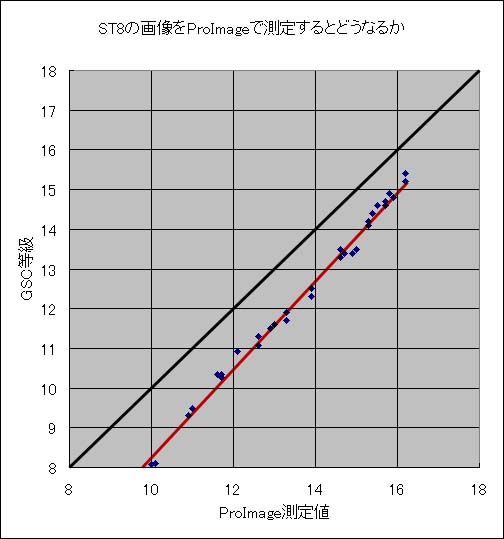

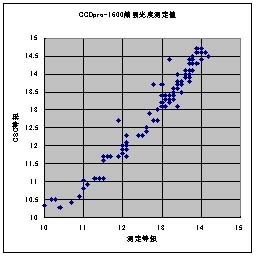

このバラメータによって、画像の等級を求めると右図のようになる。13.5等付近から、全体的に明るく見積もる傾向が現れるが、これは、画像のバックグランドのバラツキが14等程度に相当する振幅を持っているためである。  2000.09.18追記 2000.09.18追記右は、SONY製CCD ICX085ALで簡易測光を行った結果である。求めた測光パラメータには、まだ誤差があるようだ。  右は、KAF0401LEを使用したカメラの画像を簡易測光したもの(グラフ名はKAF-1600だけどデータはKAF401LEのものです)。 右は、KAF0401LEを使用したカメラの画像を簡易測光したもの(グラフ名はKAF-1600だけどデータはKAF401LEのものです)。480秒露光と600秒露光の画像でプロット(アパーチャは16x16画素)。 |