| けん引車の感覚について (けん引免許取得記) 写真・文 千葉晃 |

| ★けん引、一発で受けている人、あるいは教習所に行っている人に向けて、なるべく少ない回数で受かるように、私が経験したけん引車の動作をだらだらと記述してみました。 |

|

| きっかけ |

| 例えばいきなり、「トレーラー運転してください」とか「750kg以上の重量があるキャンピングカー運転して!」と言われるかもしれないので、けん引免許を取りにいきました。昨年からオートキャンパーという雑誌をたまに読むようになって、引っ張られるやつが、けん引免許不要とか要とか書かれているので気になってはいました。そもそも、私は横浜で育ったので、家の近くに陸送屋さんの車庫があって、頻繁にトレーラーを見かけていました。昔、大型とりに行く前に神奈川の二俣川に一発で受けに行って全然運転できなかった思い出があるので、今回はおとなしく教えてもらうことに。場所は家から8km離れた小平市にあるとある教習所。 |

| 13年ぶりの教習所 |

| 2007年12月1日に入学手続き。翌12月2日朝8時半から適性検査がありました。教習所で授業を受けるのは、おそらく18年ぶりになります。教習所に通うのは、13年ぶりになるでしょう。大型の時に適性検査があったかどうかは不明(そもそも普通車何時間乗ったのか、あるいは大型の外での卒検のことなど全く思い出せない・・・)。心理テストのようなものを行いました。大学教授の名前が連なっていて、かつ不許複製となっていました。若いかたたちとやります。合図があるまで鉛筆持つな」と言われているわきから、名前書き出している学生さんもいました。やりながらあれこれ考えてみましたが、この適性検査はそもそも教習員さんが、どういうようにアドバイスをするのか参考にするためのものだと思います。 次の時間からすぐ乗らせてもらいます。1時限目:周回。日野のレンジャー。頭に緑のランプはありませんので大型じゃないのかも。大型車か普通車か見極めるのは、ヘッドにあるランプでしたが、現在はつけなくてもよいみたいです。とするとナンバープレートの大きさだけでしか判断できないのかもしれませんね。 最初は指導員さんの見本運転。その次は私。ステアリングとチルトで調整。クラッチは結構曲がる程度。私は背がそれほど高くないので、シートを一番前までやりました。ルームミラーを直して。ブレーキとクラッチを踏んで、エンジンかけました。 |

| エアブレーキ |

| 昔、大型の免許取った時、ブレーキが暖まっていなくて、思いっきり踏んだらふっとんだことがあった。それを思い出してゆっくりかけてみたが、それほど難しくはなかったです。相性の問題だと思います。 エアブレーキ、難しいという人もいます。大型とったときは確かに難しかったです。私は、はじめに思い切り踏んでみてどれくらい踏んだらどうなるのか、というのをつかむようにしています。私はエンジンかける前に、これで確認するようにしています。ただ、きっとエンジンの倍力装置の関係で、かかっているときといないときでは踏み心地が違うと思います。ブレーキ、2度やると「プシュー!、プシュー!」となります。よく、バスに威嚇される時の音ですね。普通車のブレーキが簡単なのはたぶん、踏んだ感触が伝わってくるからだと思います。こちらは感触が足に伝わってきません。自信のない人は、この動作をやって、かつ一発目の周回で派手めに踏んでブレーキ温めておくとよいでしょう。 エアーということで、エンジン自体がコンプレッサーになっているようです。けん引車は、トラクタにタンクが見えますよね。たまーに、イグニッションをひねると「ぴー」という警告音がなるときがあります。これは空気足りないから走るな、という意味。そういうときは、少しふかしめにして、タンクにエアー貯めます。警告音がなくなったら、発進OK。 |

| S字は簡単 |

| 1時間目からなんとS字。ただ、台車自体は長くないので、左右のミラーを見ていれば、ラインを踏むことはないです。右折でS字に入る時も、接輪せずに通れました。すぐに大型(といっても5tくらいの教習車ですが)の時の感覚を思い出します。入りたてのところでは身体を一旦まっすぐにする感じ。早めにまっすぐにするために、ほんの少し右にきってや ってもよいでしょう。左アンダーミラーを見て確認しながらぎりぎりで回る。入ったばっかりの左カーブは、アクセルで右縁石を踏む感じ、といわれ、すぐにできました。S字はでたら必ず右折なので、自然とウインカーに手が行ってしまいます。 |

| 基本走行 |

| シフト。勿論2速発進。1速は、積載量が大きいときに坂道発進しなければいけない時に使います。すぐに走ったら、3速、4速と上げていき場内は前に車がつかえていたりしない限り、3速にしないみたい。つないだままブレーキ踏んで、エンジンがノックする直前ではないとシフトダウンする必要はないようです。1度だけ間違って1速入れてしまったことがあります。

教習所の先生と話していたら、最近はオートマしか運転したことないひとが来るときがあって、シフトから教える時もあるとのことでした。余裕あるので、指導員さんと世間話ができるのが楽しいです。 教習の最初の頃は、ステアを切るのが早い、と言われます。大型二種はもっと遅くないとダメかもしれません。 踏切を通ります。法規走行では1/3以上開けていないとダメ。踏切の音が聞こえないから。坂になっているので、私は安全策をとってサイドブレーキ使って出るようにしています。私は法規運転が苦手ではありません。通常走行でも停止のところはきっちり止まるように心がけています。もちろん、目視は自転車のときもやっています。 教習所内には、いろいろな角度の交差点があります。きついところは少し前に出て切る。また丸く面とってあるところは、それほど前にでなくても切ってやってよいみたい。この感覚をつかめばよいみたいです。左折で接輪しそうになったらヘッドおもいっきり右にやると切り抜けられます。 けん引の左折は、左折が済んだら、ヘッドをぐっと左に入れ込んでやります。大型車のように回れなくもないですが、そのままだと後輪が縁石から離れてしまいます。離れないようにするのが、折り込みの動作です。 どうして折り込まなければいけないのか考えてみました。左折してヘッドが曲がり切れてクリアできた状態であると仮定します。この状態というのは、後ろの荷台はまだ、右に斜めっているはず。この部分をまっすぐにするためには、ヘッド自体を荷台よりも左に持って行っていなければいけないからです。 右折の時は、それほど心配することはありません。ただし大型のつもりでステアを切ると、センターラインを右後輪で踏んでしまいます。むしろ我慢して左ぎりぎりまで持って行ってからステア、若干きつめに右に回してやると右後輪が流れないと思います。あんまり派手にやるとのミラーが生け垣とかに当たりそうになります。 クランク。これは1回ずつ入っただけです。どこを通ればよいのはわかっているので、それほど難しくありませんでした。ただ、右のL字では、左のミラーが壁ぎりぎりになるよう、戻す時にミラーが離れないよう徐々にステアを戻していくようにに注意します。 |

| 幅寄せと直線バック |

| これが難しくて、コツをつかむのにかなり苦労しました。 まず直線バック。これがなかなかできません。すぐにカクンと折れてしまうのです。けん引車は折れて当たり前。教習所の短い荷台のやつほど折れやすいとのこと。折れたら修正して直す、折れたら直す、折れたら直すでずっとくねくね後ろにバックしていくようです。修正の仕方は以下の幅寄せのところで記します。 まず右幅寄せ。ステアをこぶし2こ分くらい左に切ります。そうすると腰(ヘッドの左後ろです)のところが左側にとんがります。ここでステア戻さないとこのまま折れて行きますので注意が必要。左にとんがってくの字に折れています。 折れたら、くの字のとんがっていないほう(開いているほう)にステア切ってやると、ヘッドが左側に振れてきてまっすぐになります。この動作を教習所の先生は「戻し」と言っていました。こんどこのまま我慢していると、ヘッドが左に出て行ってしまい左側に頭がでます。さっきと同じ要領で、左にきってやると頭がもどるという仕掛け。 これを体で覚えるのに相当に苦労しました(飲み込み悪いのね)。 重要な点は、台車が開いているほう(とんがっていないほう)にステアリング切ってやると元に戻るということです。戻ってもそのまま我慢しているとヘッドが今度は左側にずれてきて、これで一連の動作が完了するわけです。。 右に体が折れたら、右にきってやってヘッドを左に戻す。我慢しているとヘッドが左に振れて、またちょっと左に切ってやると一直線になります。 左に体が折れたら、左にきってやってヘッドを右に戻す。我慢しているとヘッドが右に振れて、またちょっと右に切ってやると一直線になります。 ステア、おもいっきり切れるとよくわかったのですが、ちょっとしか切らないので、コツつかけませんでした。 後退するときは、ドアを開けて確認して、かつ目視で後方確認をする必要があります。 このバックでずっと半クラだったのと、家から8kmも自転車こいで教習所に行くので、脚の太ももががくがくしています。 |

| 右バック |

| 右バックの練習。縁石から50〜60cmのところまで近づけ、体をまっすぐにします。この動作が結構難しい。方向変換するときは、入れるところの全体が見えるところで一旦停止して確認します。私は「確認しました」と宣言していました。 後退時は、警報音が鳴らないようにスモールを付けます。扉を開けて右後方確認。左も目視で確認。リバースにギアを入れます。大型車は、うまくギアかまないことがあるので、ダブルクラッチでスコンと入れます。 右バックは、後輪が曲がるところから1mくらいのところに来たら、ヘッドを曲がる方向と逆に1回転してきっかけをつくります。そうすると左に切ることになり、左の腰がとんがります。縁石の角から1mのところには、私が行った教習所では目印がついていました。ただ、そこに後輪がくるときだとちょっと早いような気がするので、もうちょっとだけ後ろに押してからきっかけをつくりました。 荷台の平ボディーの角がちょうどヘッドの後ろの部分のところに来たらステアをまっすぐに戻します。これで45度折れたことになるのでしょう。このまま角度つけっぱにしていると、すごいくの字に折れていって収拾つかなくなり、ヘッドと荷台が当たったりして大変なことになります。折れていったら、ヘッドと荷台のフックのところのほんの少し手前まで折れたら、今度は、二回転右に切ってやります。これは折れる動作を防ぐためのものです。 ここからは、必ず左側をミラーなどで逆側を確認しないと検定のときにうるさく言われます。 ここからはおもしろい。角度がついていくと後輪がめきめき音をいいます。後輪はステアできないのに、外輪と内輪で差が生じて、構造的にかなり無理になっているものと思います。また入りきった頃に、コンプレッサーでエアが満杯になるのか、「プシー!」っていう音が必ず聞こえていました。 アクセルワークも結構難しく、少しふかしめにいかないとバックできません。これは横へのモーメントがかかっているからだと思います。私は操舵輪への負担が相対的に大きいと思っていましたが、操舵できない車軸のほうが無理がかかるのだと思いました。あんまり変に角度つけると、車輪がはずれたりするらしい。。。ここから荷台が7割くらい入ったら、ステアを右側に全開にします。 私が乗った日野のレンジャーは全部で2回転と10分切れます。こないだ、スズキのスイフトに乗ったら、1回転と40分しか切れませんでした。今度いろんな車に乗って、ステアどれだけ曲がるかチェックしてみます。 2回転からこぶし2個ぶんくらいしか全開まで違わないのにも関わらず、この微妙な動作を遅れてしまうと、ヘッドと荷台の前部が縁石から離れて「深め」に入ってしまいます。 戻し(全開動作)が遅れて深めに入ったら、そのままがまんしていくとヘッドを左側に押しこんで縁石と平行になる直前で左にステアをおもいきり切って、つじつまを合わせる動作をします。 スピードと戻しのタイミング、ステアの角度でおそらく一発ですこんと入ることもあるのでしょうが、教習所の先生も一発でなんかいかないよ、と言っていました。 ここでのアドバイスは、少し全開を早め(たぶん縁石前)におこなっておいて、所謂後輪が流れる状態にしておいて、ちょっとだけ折れた状態にしておく。それでステア戻して角度つけて折り込んでいったほうがよいような気がしています。 入ったら「入りました」と宣言します。ここで重要なのは、ヘッドと荷台がまっすぐになっていないといけません。ただ、曲がっているかどうかというのはなかなかわかりにくいのです。私は、荷台の巻き込み防止バーとヘッドの見え方で判断するのを発見しました。特定のところにあるとまっすぐになっています。これでクリア。たぶん車種によって違うと思います。教習所では、これでまた出て、何度も練習します。その方向変換から出て、短い距離でもって体をまっすぐにして、かつ縁石からしかるべき距離に持ってくるのがすごい難しいです。指導員さんも一生懸命左だ右だと教えてくださいます。 |

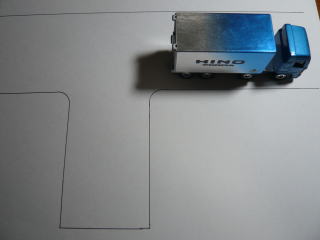

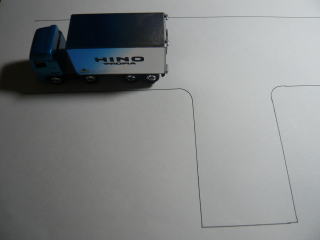

ステアは反対方向なので、左1回転 |

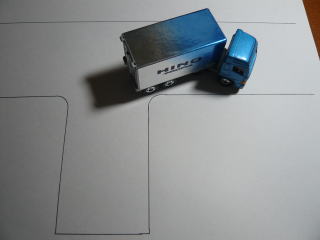

ヘッドのラインと荷台の角が一致したら、戻し。そのまま進んで フックまで来たら、2回転右 |

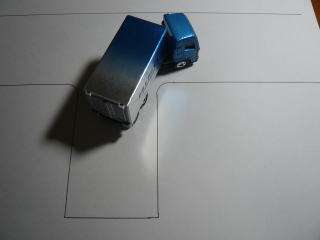

縁石前までに全開していないとダメ。 これもたぶん全開が遅い場面。 全開にするタイミング、結局最後までつかめませんでした。ただ、今、考えてみると、例えば後輪が縁石を越えたか、などを目安にできるのではないかと思っています。 |

全開が遅れた場面(私はよくこうなりました) ただ。このまま我慢すると、ヘッドが左に出て、車体が平行に なる一寸前に左全開して、切り抜けることも可能。 |

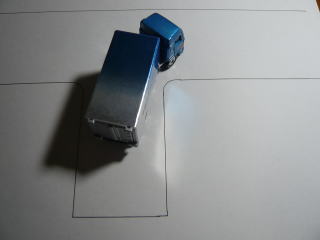

全開が早めだと荷台が流れます。ただ、この状態で、ステアをまっすぐにすると この場面で角度がつくので、調節はしやすいと思います。 |

| 左バック |

| 今度は左バック 逆で左側50〜60cmのところまでつけます。感覚的にわかるのですが、轍があるので、だいたいこのへんかなということはつかみやすかったです。ここで教習員のかたから言われたことは、「千葉さん最後のところでヘッド右にしようとしている」とのこと。なるべくまっすぐになるように心がけました。 さて、右の扉を開け、確認、後方窓から目視をしてギヤ入れて後退します。どの位置できっかけをつくるかというと、レンジャーの東急車輌のボディーの場合は、台のつなぎ目があって、後ろから2つめくらいのところをちょっとすぎたところがベストでした。後輪くらいだ、と記述されている方もいます。 入るほうと反対の右にステア1回転します。そうすると右側の腰がとんがって、左が開いていきます。ここもヘッドの体と、ボディーの角ここがちょうど同じ位置に来たら、ステアをまっすぐにします。ここは左のミラーでしか確認できませんが、すごいちっちゃくしか写っていません(が、わかります)。このまま折れていくようにして、東急車輌のマークが見えて、それが消えかかるところのタイミングで今度は左に2回転します。これからは、全体像を窓から見ながら全開にするチャンスをうかがいます。 左が入ってきたら、今度は右をみて縁石との角度を調整します。もうまもなくまっすぐになりそうだな、と思ったらヘッドでつじつまをあわせます。 私は左バックのほうが楽なので、特に苦労しませんでした。 これができると特に問題なく卒業検定が受かると思います。 |

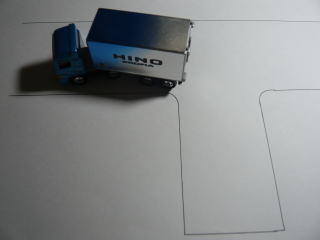

この状態で右にきっかけつくります。 |

角と一致したら、ハンドルまっすぐ。それで東急車輌のマークが見えたら、今度は左2回転。 |

後ろ見ながら全開に。こうなるちょっと前にもう全開にしちゃう。 |

最後はヘッドと荷台をまっすぐに。 こうなった瞬間「入りました!」と宣言して、指導員は助手席側から 目視して、「はい、こんど右に出て!」ホッとします。 |

| まとめ |

| 通常普通車を運転していると、ステアを据え切りにしたり、あと全開にすることはまずありません。ただ、けん引は、バックの時などは少し派手目に切ってやらないと、後ろの荷台がついてくるのが鈍いのである程度しょうがないです。 しずしずハンドル切っていると、タイミングが遅れがちです。普通車に乗っていても、90度の角度で車庫入れすることはまずありません。必ず最後に入りやすいように角度をつけます。おそらくトレーラに乗って右の車庫入れするときは、斜めに角度つけて止めて、ヘッドを少し右に折ってそれからおもむろに押し込んで行くと思います。 まとめとしては、きっかけをつくったときの体の折れ曲がりのパターンを知ること。一番危険なのは、折った状態でステアがまっすぐな場合。そのまま折れていってジャックナイフになるからです。折ったまま曲がりたかったら、通常のようにステアが切れていないといけないです。ヘッドの戻しは、最後の2回転のハンドルの残りだけです。こぶし2個半でしょうか。 けん引のバックは非常に微妙な世界です。この免許をとってから、後退の時に、タイヤがどこを通るのか、どんだけ切ったらどうなるのか、ということがはっきりわかりました。以前は普通車で角度つけて、車庫入れしていましたが、直角バックでもなんでもなくなりました。ただ、普通車はミラーでタイヤが見えないので、その辺は逆に難しいかも。あと、マニュアル運転できてよかった、ということですね。マニュアルも、自転車と一緒で忘れないもんですね。 警視庁の人にひとこと。けん引はその動作を覚えさえすればすぐにコツをつかめます。12時間運転しますが、最初の一時間はビデオ見たり、なんでもよいから座学をすればよいと思います。また今回この年齢で教習所に行って、教習所のビジネスモデルがいかなるものなのか、わかりました。要するに警察官の天下り先なのでしょう。 けん引って世界どこでも必要とされる免許です。こんな免許があって、とるの結構簡単じゃないよ、というドラマでもつくったらみんな見ると思います。さてさて、今まで全て規定時間でクリアしてきましたが、これだけはダメでした。なんと4時間もオーバー。恥ずかしくて人に言えません。。。 私の周りで大型1種を持っているのは、中学のときに通っていた塾の先生(シビリアンを運転)、後輩の消防士(ポンプ車を運転)、よくいく宿のご主人(コースターを運転)、そして義父、結構います。ただ、けん引の話はとった人じゃないとわからなくて寂しいです。周囲では義父だけなので、今度盛り上がりたいと思います。 卒検は一発でとおりました。教習所ですから。併記という扱いで、免許の更新時期が延びるということではありませんでした。 |

| 卒業検定の印象 |

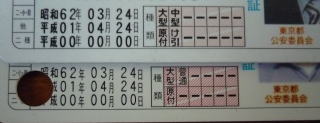

| 2008年1月8日、卒業検定の日がやってきました。 天気は晴れで、自転車で30分かけて教習所まで行きます。今日は、仕事午後からにしてもらいました。 普通車の人(ちょっとソリコミ入っている若いにーちゃんとかもいました)が2人、けん引が2人。その人とは一度も会ったことがないのですが、どうも夜間に練習していたようです。1200に集合。説明を受けて、1230頃から検定でした。 コースを告げられます。今日の検定は、私が苦手とする右バックの1コース!私のために設定されたようなもの。角度をつけて、きっかけをつけた後、ハンドル戻して体を折って行きますが、その次に右バックは右に切らなくてはいけないのにもかかわらず、今日は緊張してなんと左に切ってしまいました!ただし、「アレ?」変なことにすぐに気付いて、ステアを戻します。ただ、何回切ったかわかんなくなったのですが、タイヤを見て、確認。そのまま検定を続けました。 方向変換の前に、今日は縁石からちょっと離れていたみたいです。ベストなポジションにいれられたのですが、後輪の接輪が怖いので、シートベルトをして、1回前に出ました。 その後、踏切を通過した後は緊張もとけて、結構メリハリのある運転にこころがけましたが、緊張して何故か足が震えます。 最後のポールに停止した後、安堵しました。指導員、検定員が踏む補助ブレーキほど怖いモノはありませんから。 何点か聞くのも面倒なので、聞きませんでしたが、合格。 検定員から言われたのは、「(1)バックあのままつづけられたんじゃない?まぁ慎重をきしていたんだろうけど」、「(2)踏切で安全確認していなかった」、「(3)最後の発着点停止の時、もっと左に寄せてもいいな」とのことでした。 (2)の踏切は、指導員のかたは今まで特に何も言っていませんでしたが、右左見るべきだったと思います。(3)検定員がけん引車持ってきた時、すんごい左に寄せていたので、あんだけやればよかったなと思います。ただ、鈍角左折れのところで、左に寄せるのって、結構難しくて、最後に折れたままになるかもしれないので、離れたままにしていました。発着点に到着したときに、体が折れていないほうがよいのは確かです。 あえて言うと、次の人のために、椅子を一番後ろにするのを忘れました。合格後に、卒業証明書を発行。その後に教習所の次長さんと面接。これはたぶんサービスのうちでしょう。当教習所に不満ないですか?と言われ、私は特段ない、と答えました。卒検一緒に受けていた私より少し若い方は、ヘッドのヒータの効きが悪いと言っていました。  上が今回の免許証、下が古いやつ。「け引」がつきました。これで大型トレーラー、空港のコンテナ運ぶトラクタ、レッカー車、キャンピングカー運転できます。あと大特があると、空港のトーイングトラクタ運転できますね。 |

| けん引を取ってから、普通車を運転するとき、歩いている時、自転車乗っているとき、他人の車庫入れを見ている時、常にけん引をイメージしています。教習所では、直角バックをやらされましたが、けん引でも何でも、まず直角バックをやる機会はほとんどないと思います。車庫入れでも、直角バックしたら、むしろ後ろの車に「車庫入れしますよ!」という合図ができないと思います。例えば左バック車庫入れだったら、ハザード出して、左に寄って、ミラー見て後続車いないときに、ぐーっと右(場合によっては対向車線にはみ出すこともあり)に出ると思います。その時、角度付けてはみ出した時に、ちょっとだけヘッドを左に折ってやって、ステアを戻していけば、コンテナ部分をまげて押し込めると思います。押し込んで、ちょうどいいなぁと思う直前で左に思い切り切ってやって、伸ばしの行程をとればうまく入ると思います。ですので、通常直角バックはしないと思います! 通常は普通車しか運転しませんが、バックの時にどのような車の挙動になるのか、どこを車輪が通るのかを完全にマスターしました。ですので、ほとんどバックできれいに入れられます。縦列も余裕でできるようになりました。 |

【世界のけん引車】 ▲被けん引車のオンパレード(2006年7月 小樽港にて)  ▲上の冷凍アルミバンのキングピン。これでくっつけて引っ張ります。結構細いですね。  ▲重機運搬用 けん引車(2002年7月 自宅横のマンション建設現場にて)  ▲トヨタ・コースターによる手荷物けん引車(2003年8月 西オーストリア州にて)  ▲4tくらいのフルトレーラー(2004年8月 イタリア・ローマ近郊にて) (こりゃバック難しいなぁ。)  ▲重機を運ぶ平ボディーのけん引車(2008年12月 シンガポールにて)  ▲ベンツの「CITARO」という連接バス(大型2種+けん引2種要りますね 2008年8月 ドイツ・ミュンヘン空港にて)  ▲ベンツのユニック付き ドーリー式だけどバック難しそう(2008年8月 ドイツ・ベルリン市内にて)  ▲何運ぶのでしょうか? (2008年8月 ドイツ・ベルリン市内にて)  ▲5台積みカーキャリア。ヘッドはそんなに大きくない。教習所の5tくらい。(2008年8月 中央道 釈迦堂PA 上り線)  ▲上のカーキャリア。ヘッドと被けん引が折れていて、かつヘッドのステアが右に切れています。 このまま後退すると、ヘッドは戻ります。  ▲東北道下り車線で見た、フルトレーラー 車名不明 車体はきれいなので、産廃輸送じゃなさそうです。 |

府中試験場の日野レンジャーと日産UDのけん引車。右側のUDのは3連ワイパーなので、ちょっと幅広そうですね。運転しにくいんだろうな。レンジャーは日野(トヨタ車的)なので運転しやすろうですね。。  まっすぐになっているときの、ヘッドの巻き込み防止バーと、被けん引荷台の巻き込み防止バーとのお互いの関係を知っておくと、よいと思います。 |

(↑次はこれにチャレンジします!!たぶん意外とむずかしいと思います。)  府中の試験車両、見てみました。かなりでかいです。本当にこの「中折れ」運転できるかちょっと心配。 |

バス運転してみました 次は大特、その次普通2種、大型2種にチャレンジしようと考えています。けん引の試験が受かってから、沖縄でスズキのスイフト1回運転しただけ。2008年3月に自由練習できるとことでバス運転させてもらいました。でかい車の感覚、すぐ戻るものですね。将来目指している2種への入り口です。2種はやはりお客さんを乗せるものなので、かなりハードルは厳しいと思います。運転が下手だと、検定員から「お前2種なめてんのかー!」と罵声を浴びせられるということを噂でききます。お客さんを乗せる、ということの意識、とても大切ですね。  バス、一応運転できました。方向変換も20cmまでバックできて(50cm以内に寄せる)、鋭角も2回で切り返しできました。たぶん試験はこなせると思います。鋭角も入ってみました。丁寧に説明していただき、そんなに難しくはなかったです。ただ、前輪がまったく見えないので、ミラーや窓を開けて見て、感覚をつかむしかなさそうです。 2種は確認が大変です。室内の確認というのもあり、障害物のところで、確認が忙しい時、まだ今の段階では合格できないと思います。  ブレーキもまだまだで、もっとショックのないブレーキングを心がけないといけないでしょう。満員で立っておられるお客さんがいて、今日の踏みっぷりでは転倒させてしまいますから。バスの感想。ギアがだるいです。ここ3速かなー?と思って入れたら5速でした。ここ2速かなー?と思って入れたら、なんとリバースで、一回後ろに進んで教官に補助ブレーキ踏まれてしまいました。ギアがだるい理由は、おそらくミッションまでの距離が長いからだと思います。 S字に入りました。結構狭い。けん引はくねくね折れ曲がるので、S字はそんなに難しくないのですが、バスでのS字は難しい。左と右のミラーを両方見て、寄れる時はがっちり寄って接輪はしませんでした! |

2008年6月17日に吉祥寺のヨドバシカメラ、それも玩具売り場に行ってみました。そしたら、トミカからロングトレーラーセットが売っていました。日野のプロフィアのヘッドと日野の昔のHEトラクタヘッドがそれぞれ1台ずつ、2台ついています。かつ、被けん引部分は、タンクローリー(温泉水を運ぶことを想定)、EXPRESSと書いた20フィート海上コンテナ、そしてトレーラーダンプの3種類ついていました。値段が1320円だったので、イメージトレーニング用にすぐに購入。20フィートの海コンは本当に長いです!けん引免許取得希望の方、イメトレようにどうでしょうか??  トミカシリーズ No.134 京成 連節バス 最近トミカさんではロングシリーズを出しています。こんな製品を見つけて しまい、早速購入しました。ちゃんと稼働しますし、緑ナンバーになっている のがすごいです。詳しくはこちらでう。 http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/new/0906.htm  トミカシリーズ No.127 いすゞ ギガ フルトレーラーダンプ こんなの発売されていたので、また購入してみました。車体長、すごい長いですね。 公開:2008年2月24日 改定:2008年2月29日 追記:2010年8月30日 |