フリスクケースに入るDTMF発振機を作る

「DTMFを鳴らしてナイトライダー気分!」

Wrote:2019/05/03 K2000 |

|

くれぐれも自己責任でお願い致します。

何らかの問題が発生しても当方は一切の責任を負わないものと致します。 |

| DTMFを聞くとリラックスできる |

電話のピポパの音、つまりDTMFの音が好きです。

アメリカの人気ドラマ「ナイトライダー」のナイト2000のボタンを押すと、

ピーポーパーとDTMFの音が鳴ります。 だから大好きなんです。

これを聞くと、ナイト2000の中にいる気分に浸れます。

多分、自分の意思でボタンを押してDTMFが鳴ったら

盛大にセロトニンが分泌されてα波が出まくります。

一時期流行った無限プチプチと同じで、

私にとっての 「リラックスの道具」 として使えそうです。

なので、令和 最初の電子工作いきます。

|

| 製作 |

GWの10連休も近かったので、久々に秋月電子を物色していたら

DTMFトーン発振用IC 「LC7366N」 が売られていたのを見つけて

慌てて購入。 ギターアンプも作る予定だったので、音繋がりでGW期間中に作ることにしました。

専用ジェネレータなので使い方は簡単で、回路図もネット上からいくつか見つかりますので、作り方はそちらを見て貰うとして。

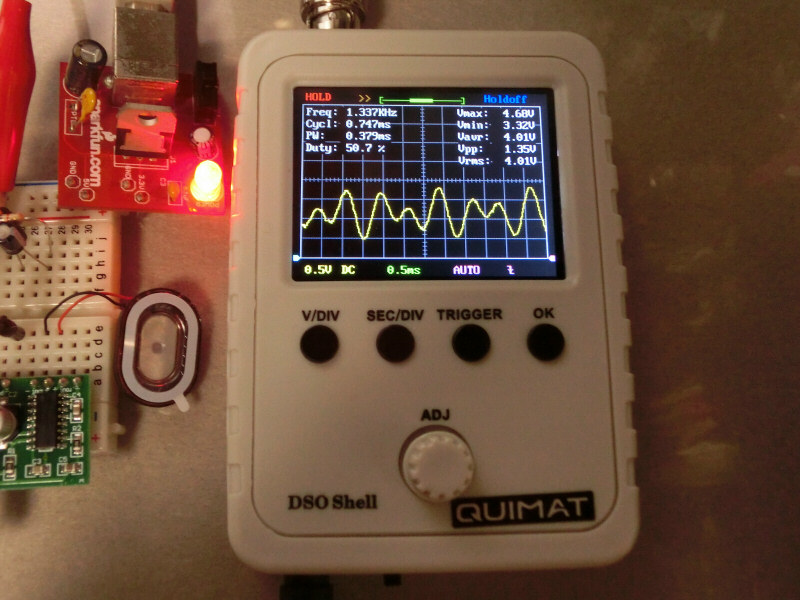

TONE端子からは綺麗な波形が出ていました。

ただ、アンプを通すべきか色々試して散々悩んだあげく、アンプは使わず、ダイオードで逆流を防ぐだけの回路で8Ωのダイナミックスピーカーを鳴らすことにしました。

それが一番綺麗な音が出るので。

そうなってくると回路も小さくできそうです。

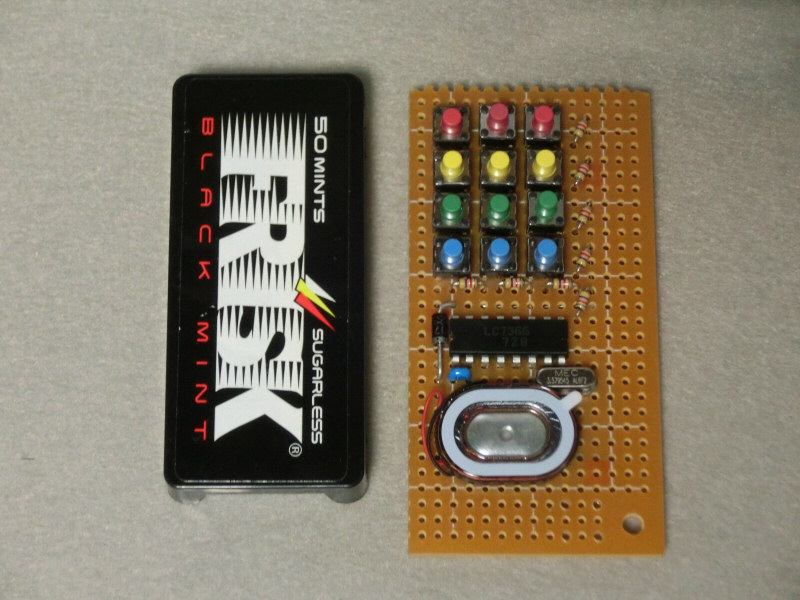

それで思いついたのが、電子工作ファンがよくやってる、フリスクのケースに電子回路を収めるやつ。

目の前に、黒いフリスク(ブラックミント)があったのも、ナイト2000ぽくて動機になりました。

一部ポリウレタン導線でズルをすればギリギリ収まりそうだったので、チャレンジしてみました。

そのチャレンジのせいで2日間も潰しましたけど・・・やっぱり普通に工作するより面倒です。

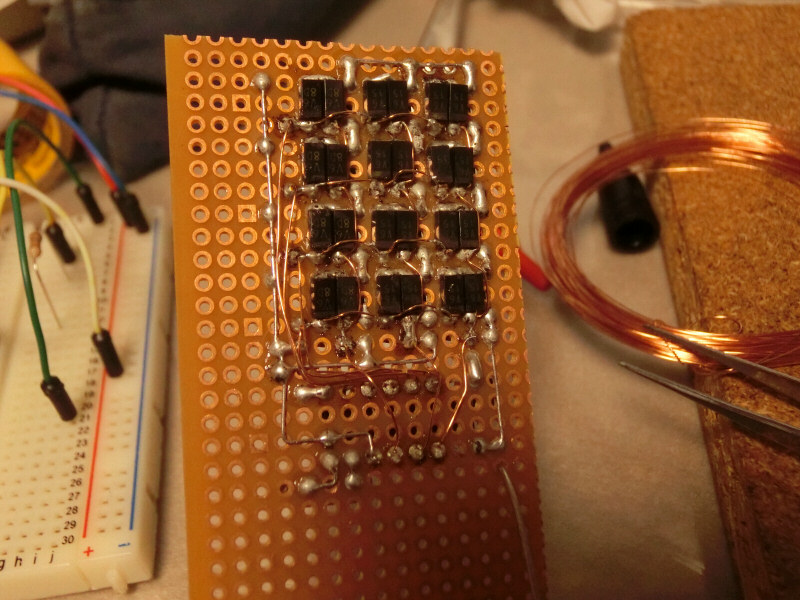

裏がちょっと・・・。

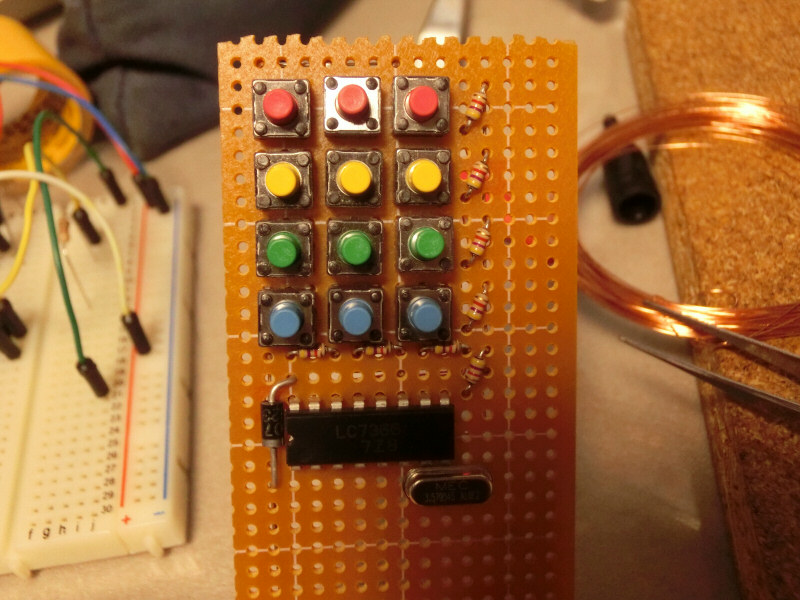

入手したICが 「LC7365N」 だったら、キー周りの回路をシンプルにできたのですが、LC7366Nはマイコン直結で想定されているので、物理キーで操作する場合はプルアップと、1キーあたり2個のダイオードで逆流防止しないといけない。

フリスクに入れることを想定した基板の表面にそんなものを実装する余裕は無いので、裏面にチップダイオードを仕込みました。

縦列の繋がりは禁断の0.26mmポリウレタン導線を使います。

ポリウレタン導線がなかったら結構綺麗にできたんですが、仕方ないですね。

てことで回路完成。

この薄型の小さなダイナミックスピーカーも含め、部品の全てが秋月電子で入手可能です。

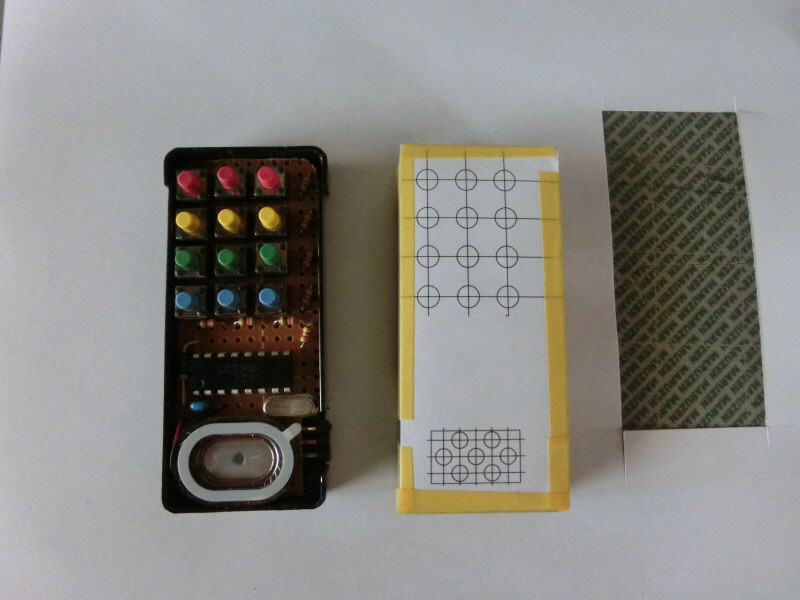

ここから、フリスクに入るサイズに基板を削ります。

うまく収まりました。

ほんとギリギリです。

スピーカーの横に端子が3本出ていますが、GND、VDD、TONEです。

基板裏側のスライドスイッチを切り替えると外部スピーカーにも出せるようにしたのですが、これ単体でも十分すぎる音量なので、使うことはないでしょう。

次は、フリスクのカバーに必要な穴を空けます。

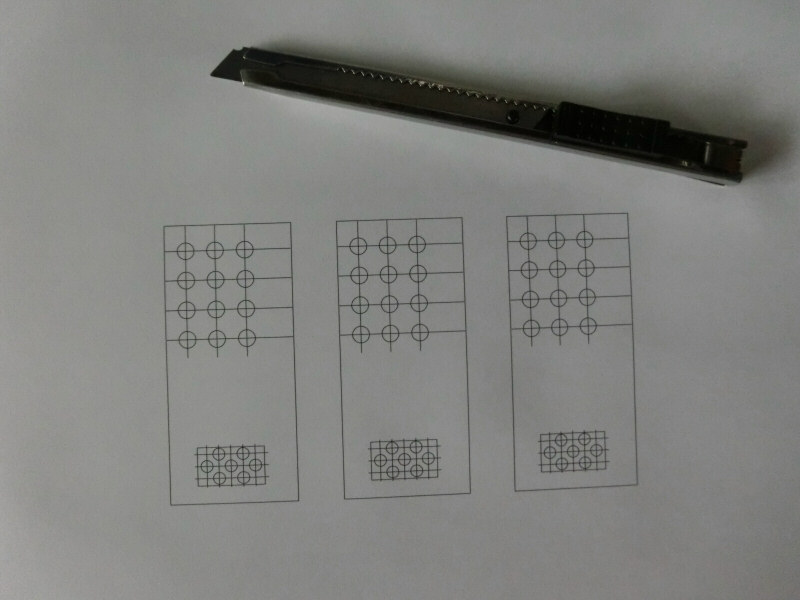

CADで穿孔ポイントの正確な絵を描いて印刷。

それを切って、カバーに貼り付けます。

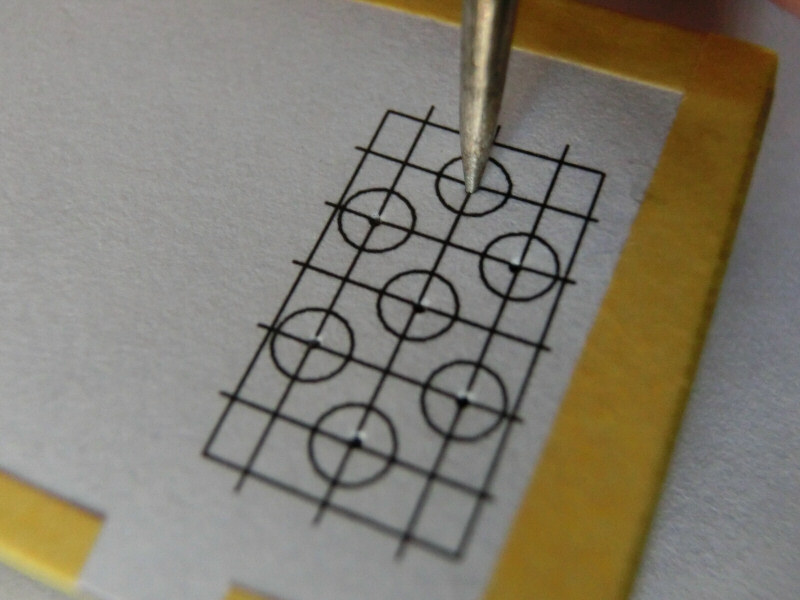

穴を空けるポイントにキリを押しつけてマーキングします。

大型デジタル時計を作った時に、まな板に穴を空けた時と同じ要領です。

――で、穴を空けました。

ところがですね、フリスクのシールって、全面シールじゃないんですね。

接着剤が付いてるのはシールの周囲だけで、中程には接着剤がなくて、穿孔時に浮いてボロッボロに。

しかも、小さな穴のスピーカー穴の方はうまくいったのですが、ボタン穴の方が4.5mmと大きく、まあズレまして。

やはり、大きい穴を手で空けるのは難しい。

卓上ボール盤や、レーザー加工機でもあれば綺麗に開けられたのかもしれませんけど。

てことで、ちょっと想定と違ってしまいましたが、シールを剥がして、四角くガッツリ穴を空けてしまいました。

スピーカー穴がうまくいったのが不幸中の幸い。

あと、電池を入れる余裕なんてありませんので、外部電源です。

ICの駆動電圧が2.5V〜10Vなので、1本1.37Vを出しているニッケル水素電池×2本(2.74V)でも駆動可能です。

また、同じく秋月で昔購入した単3電池のケースが、フリスクと同じ幅だったので(長辺は若干不足)、単3を使用します。

ちょっと太っちょになってしまいましたが、綺麗にまとまった方かと思います。

ということで完成です。

消費電流は、テスターで実測した結果、鳴らしている間は34.5mAほど。

鳴らしていない時はマイクロ計測でもなんとゼロ。

待機電力0?

|

|