媗傒

婎杮揑側媗彨婝傪栤戣宍幃偱夝偄偰傒傑偟傚偆丅

媗彨婝偼廔斦偱嬍傪媗傑偡丄偲偄偆彑偪偺嵟廔抜奒偱偡偐傜丄偟偭偐傝偲儅僗僞乕偟偰偔偩偝偄丅

亙媗傒偺偲偒偺億僀儞僩亜

侾丏3庤偺撉傒

丂帺暘偑巜偡丄憡庤偑巜偡丄偦偟偰帺暘偑巜偡丟偙偺傛偆側3庤偺撉傒傪堄幆揑偵偟偰傒傑偟傚偆丅

丂偦偟偰丄偦偺撉傒偑姰帏偵偱偒傞傛偆偵側偭偨傜丄5庤丄7庤丄9庤丒丒丒丒丒偲憹傗偟偰偄偒傑偟傚偆丅

丂偦偆偡傞偙偲偵傛偭偰婝椡偼奿抜偵傾僢僾偟傑偡丅

俀丏媗傑偡偵偼楢學僾儗乕偑昁梫

丂嬍傪媗傑偡偲偒偵枴曽偺嬵偑1枃偩偗偱偼嬍偵庢傜傟偰偟傑偄傑偡丅

丂庢傜傟側偄偨傔偵偼丄偦偺嬍偵墹庤偟偰偄傞嬵傪嬍偵庢傜傟偰傕庢傝曉偣傞傛偆偵丄乽棙偐偣傞乿昁梫偑偁傝傑偡丅

丂乽棙偐偣傞乿偲偼丄娙扨偵尵偆偲丄墹庤偟偰偄傞嬵偺墳墖偱偡丅

丂偦偺墳墖偑偁偭偰弶傔偰楢學僾儗乕偑惗傑傟傑偡丅

丂楢學僾儗乕偼彨婝偺廳梫帠崁偺堦偮偱偡偺偱丄妎偊偰偍偄偰偔偩偝偄丅

俁丏儅僗栚偺妏傗抂傪棙梡

丂彨婝斦偼9亊9偱偡偺偱丄摦偗傞儅僗栚偵偼尷傝偑偁傝傑偡丅

丂偦傟傪棙梡偟偰丄嬍傪媗傑偣傞偺偱偡丅

丂椺偊偽丄嬍偑5屲傗4巐偲偄偭偨拞墰晹暘偱偼摦偗傞偲偙傠偑8儅僗傕偁傝傑偡偹丅

丂媗傑偡偲偼丄嬍偑偳偙偵尵偭偰傕庢傟傞傛偆偵偡傞偙偲偱偡偐傜丄8儅僗暘傕峴偗側偔側傞傛偆偵偡傞偺偼戝曄側偙偲偱偡丅

丂偟偐偟丄1嶰傗5嬨偲偄偭偨抂偺晹暘偱偼摦偗傞偲偙傠偑5儅僗偟偐側偔丄偝傜偵1堦傗9嬨偱偼3儅僗偟偐偁傝傑偣傫丅

丂偱偡偐傜丄嬍傪抂傗嬿偵捛偄傗偭偰媗傑偡丄偲偄偆曽朄偑岠壥揑偱偡丅

係丏憡庤偺嬵偑媗傒傪彆偗傞両丠

丂憡庤偺嬵偑媗傒傪彆偗偰偔傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂偮傑傝丄憡庤偺嬵偑偄傞偲偄偆偙偲偼嬍偑偦偺抧揰偵峴偗側偄偙偲偵側傝傑偡偺偱丄摦偗傞儅僗栚偑尭傝傑偡丅

丂偱偡偐傜媗傑偡偲偒偵偼偦傟傪棙梡偡傞偙偲傕偱偒傑偡丅

丂偟偐偟拲堄揰偑1偮偁傝傑偡丅

丂憡庤偺嬵偑偄傞偲偄偆偙偲偼偦偺嬵偑嬍傪彆偗偰偄傞偲偄偆偙偲側偺偱丄梋寁偵媗傑偟偵偔偔側傞応崌偑偁傝傑偡丅

俆丏墹庤傪杊偖曽朄

丂嘆庢傞丗扨弮偵墹庤偟偨嬵傪壗偐偺嬵偱庢偭偰偟傑偊偽墹庤偼夞旔偝傟傑偡丅

丂嘇摝偘傞丗墹庤偝傟偨傜摝偘傞偺偑婎杮偱偡丅摝偘傟偽墹庤偑夞旔偝傟傞偺偼摉慠偱偟傚偆丅

丂嘊棙偒傪巭傔傞丗旘傗妏丄崄偺3庬椶偼墦偔偐傜偱傕墹庤偱偒傑偡偑丄偦偺娫偵嬵傪擖傟傞偙偲偱棙偒傪巭傔傞曽朄偑偁傝傑偡丅

亙楙廗栤戣亜師偺堦庤傪偍摎偊偔偩偝偄丅

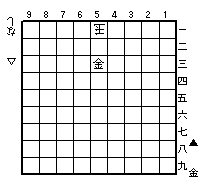

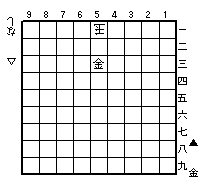

惓夝丗5擇嬥

1庤媗傔偺栤戣偱偡丅

彨婝偺婎慴偲側傞媗傑偟曽偱偡丅

偙傟偼幚愴偱傕昿斏偵弌偰偒傑偡偺偱丄妎偊偰偍偄偰偔偩偝偄丅

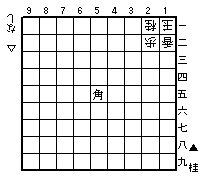

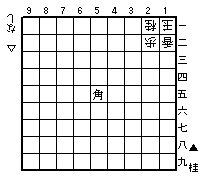

惓夝丗2嶰宩

偙傟傕1庤媗傔偺栤戣偱丄婎慴偲側傝傑偡丅

幚愴偺昿弌僷僞乕儞偱偡偺偱丄梷偊偰偍偄偰偔偩偝偄丅

宩偼彨婝奅偺嵟崅曯僾儘婝巑丄塇惗慞帯偝傫偺堦斣岲偒側嬵偲偝傟偰偄傑偡丅

宩偼懠偲偼彮偟堘偆柇側摦偒傪偡傞偺偱丄柺敀偄偲尵偆偙偲偱偡丅

奆偝傫傕丄帺暘偺堦斣岲偒側嬵乮旘偑岲偒側曽偑懡偄偱偡偑丒丒丒倵乯傪寛傔偰傒偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丅

巹偼丒丒丒丒丒妏偱偡偹丅妏偺棙偒偼愨戝偩偐傜偱偡丅

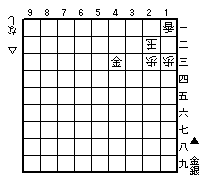

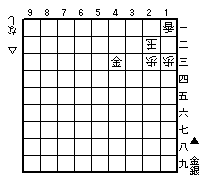

惓夝丗仯3擇嬥仮1擇嬍仯2堦嬧

3庤媗傔偺栤戣偱偡偑丄嬵偺懪偮弴斣傪娫堘偊偰偼媗傒傑偣傫丅

嵟弶偵嬥傪懪偮偺偑惓夝偱偡丅

嬧偱偡偲丄仮1擇嬍偺偲偒偵嬥偱偼桳岠側墹庤偑偱偒傑偣傫丅

幚愴偱傕傛偔娫堘偊傑偡偺偱丄巜偡偲偒偵偼昁偢妋擣偟偰偔偩偝偄丅

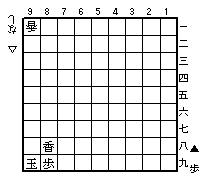

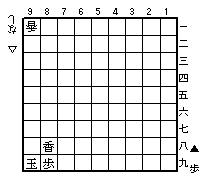

惓夝丗1敧曕

庴偗偺栤戣傪1栤丅丅丅丅丅

乽庢傞乿乽摝偘傞乿偙偲偼偱偒側偄偺偱丄乽棙偒傪巭傔傞乿偟偐偁傝傑偣傫丅

惓夝埲奜偺庤偼偁傝偊傑偣傫傛偹丱丱丟丟

曕偼堄奜偲戝帠側嬵側偺偱丄妎偊偰偍偒傑偟傚偆丅

儊僀儞儁乕僕傊