クリックすると拡大 クリックすると拡大 |

波形 1 比較的良好なときの波形 先端部が少し扁平になっている以外は比較低良好 電圧軸:50V/Div 時間軸:2msec/Div カメラ FinePix 6800Z f=2.8 t=1/4 sec 以下同じ |

電源ケーブルやコンセントを換えるとオーディオシステムの音が激変するということがよく言われている。本当だろうか?

その真偽はひとまず置くとして、まずどのような原因が考えられるかを挙げて見る。

1. ケーブルの電気抵抗により、アンプの出力変動に応じて電源電圧が変動する効果。

これは当然オームの法則に従う。 従って、電源ケーブルは太いに越したことはないが、コンセントからアンプまでの1、2mのケーブルを換えただけで音質が変るとは考えにくい。

2. 電源に乗ったノイズがケーブルにより変化し、音質に影響を及ぼす。

この場合、ノイズは使用環境により異なるので一概には言えない。そこで、手始めに我が家の場合について、電源がどんな波形をしているか、どんなノイズが乗っているかを、オシロスコープで調べた結果を報告し、ケーブルを換えることによりそれが変化し得るかどうかを考えて見る。

調べた電源

我が家は郊外の一戸建ちで、電柱より3線200Vで引き込まれている。ちなみに、変圧器は1つ隣りの電柱に設置してある。

オーディオシステムに使っている壁コンセントは2連でそのうち1個を直接アンプの電源に使っている。このアンプにはスイッチドACアウトレットがあるので、CDプレーヤー、スーパーウーファーの電源はここからとっている。(このような方式を嫌う人もいるようだが、私は使い勝手を優先しあえてこのタイプを使っている。)

電源波形を調べたのは、(1) もう一方の壁コンセントからテーブルタップで取り出した出力、(2) アンプのACアウトレット、である。ただし、差は認められなかったのでほとんどの測定は(1)について行なっている。 負荷の影響を調べるため、(1)のテーブルタップに800Wの電気ストーブ(12.5Ω)をつけた場合についても測定した。さらに、コードを長くしたときの影響を調べるため、普通のビニール被覆製の長い延長コードを2本つなぎ約15mほどにしてその下流でも測定してみた。

その他、(3)アース電位との間に乗るノイズ(コモンモード・ノイズ)を調べるため、ホームセンターで買ってきた、銅製のアース棒を庭に差し込み、付属の緑ケーブル(約2m)で引き込み、さきの電源(1)のアース側ACラインとの間の電圧波形を調べた。

クリックすると拡大 クリックすると拡大 |

波形 1 比較的良好なときの波形 先端部が少し扁平になっている以外は比較低良好 電圧軸:50V/Div 時間軸:2msec/Div カメラ FinePix 6800Z f=2.8 t=1/4 sec 以下同じ |

クリックすると拡大 クリックすると拡大 |

波形 2 スパイクノイズ。 先端の右側に、間歇的に(数十秒おきに、数秒続いて混入する)発生する。 このノイズは毎回同位相の所に生じる。従って、どこかで使用している位相制御電力調節機のサイリスターによるものと思われる。 初めは、我が家のインバータータイプの冷蔵庫が原因とおもい、電源コンセントを抜いて見たが、相変わらず現れ、関係ないことがわかった。この写真は午前11時頃撮影したものだが、冷蔵庫以外にはいくつかの機器の待機用電源以外には電気を使っておらず、外部から来るノイズと思われる。他の時間帯でもほぼ同様である。 |

クリックすると拡大 クリックすると拡大 |

波形 3 エアコンON 同じ部屋のエアコンをつけたときの波形。 先端部がかなり変形する。(波形 4に拡大図を示す) このエアコンは別系統の200V電源に繋がっており、インバータータイプで冬季(撮影時)はヒートポンプによる暖房モードになっている。(消費電力 200V 1.98kW) 全く異なるブレーカーに繋がっている200Vを使っているにも関わらず大きな影響がある。 |

(i) 電源ラインに乗った高周波ノイズ(ノーマルモード・ノイズ)を調べるためオシロスコープの縦軸・横軸を拡大して(縦軸:100mV/Div、横軸:1usec/Div) 波形を観測してみたが(不安定で写真撮影は不可能)周波数2-3MHz 振幅 数十mV の高周波ノイズが乗っていることがわかった。ただし、このノイズはヒーター負荷をONにするとほとんど消えるので、電波起源の誘導ノイズのようである。恐らく、バイパスコンデンサーによって容易に退治できるノイズであろう。

(ii) アンプを大出力で鳴らしたときの、電源波形の変化を観測した。使用したソフトは『マーラー:交響曲3番

1楽章の冒頭部 レバイン指揮:シカゴ交響楽団 (Grammaphon盤)』

その結果、バスドラムの強奏部(約20Wほどの出力か)では、波形 4 を観測したレンジでAC波形のピーク部が少し振動するのが観測された。電圧にして2-3Vの振幅に相当する(ただし交流実効値でない)。なお、テスターでは針の動きは観測されなかった。この程度の変動は配電線を含む電源の内部抵抗を考えれば当然生ずる値である。なお、アンプ電源を15mの延長コードの先につないだ場合は当然変動は大きくなった。要するにオームの法則に従っているわけである。 この時の音の変化は私には感じられなかった。

クリックすると拡大 クリックすると拡大 |

波形 7 アースラインと電源のアース側間の電圧波形(コモン・モード・ノイズ) このように、サイン波の先端部が残る奇妙な形をしている。線がぼやけているのは高周波ノイズが乗っているためである。 撮影時の電源状態は比較的良好時(スパイクノイズ無し、エアコンOFF時) 電圧軸:5V/Div 時間軸:2msec/Div |

クリックすると拡大 クリックすると拡大 |

波形 8 上と同じ条件で、オシロのプローブの両端に0.1uF のバイパスコンデンサーをつけた場合。 高周波ノイズがほとんど消失し線がシャープになる。したがって、高周波ノイズは電磁波誘導性のものと思われる。 |

クリックすると拡大 クリックすると拡大 |

波形 9 上と同じ条件で(0.1uFのパスコン付)、強いスパイクノイズが入っているとき。(うまく同期が取れないので2つの信号が重なっている) スパイクノイズのピーク値は20V以上に達することがある。 このスパイクノイズは1uFのパスコンを付けてもほとんど変化しない執拗なものである。 |

クリックすると拡大 クリックすると拡大 |

波形 10 スパイクノイズをトリガーとして観測した波形。減衰振動波形であることがわかる。 ピークの幅は約2msec すなわち5000Hz 程度の振動数である。 電圧軸:5V/Div 時間軸:0.2msec/Div |

このように、コモンモードノイズにも容易に退治できないスパイクノイズが存在することが分かる。

(i) ノーマルモード、コモンモード共、我が家の電源ラインにはバイパスコンデンサーや絶縁トランスでも退治できない低インピーダンスのスパイクノイズと、パスコン等で容易に退治できる電磁波起源と思われるMHzオーダーの高周波ノイズが存在する。 ただし、前者は常時存在するのではなく間歇的に現れる。

(ii) インバータータイプのエアコンをONすると、全く別系統の電源であっても電源波形がかなり乱される。

(iii) 高出力再生時の電源電圧変動はオシロスコープではピーク部のふらつきとして観測されるが、これは配線も含めた電源の内部インピーダンス(数百mΩ)から当然予想されるものである。

間歇的に現れるスパイクノイズは容易に退治できない。実は、この実験を始める前は、電源ノイズは絶縁トランスを使い適切なアースを取ると退治できると考えていたが、そう簡単でないことがわかった。もちろん、電源ケーブルを換えても何の効果も期待出来ない。 根本的に解決しようと思ったら、例えば高出力低周波発振器を使った電源装置など本格的な対策を取らねば無理のようである。

もちろん、このようなノイズがあるからといって直ぐ音質が劣化するとは言えない。アンプなどの電源には、数千 uF の平滑コンデンサーが入れてあるので、直流電圧にまでこのノイズが残るとは考えにくい。(直接直流電源波形の測定はしていないが、少なくとも無音時のスピーカー出力には残っていない。また、スパイクノイズは間歇的に起こるが無ノイズ時とノイズ混入時の間に音質の差は認められなかった。)

電源の波形は恐らく地域や住宅事情によってさまざまでしょう。実際、このHPを見られた方からメールを頂き、以前住んでいた、集合住宅ではサイン波の先端部が極端に削り取られた波形になっており、気持ちが悪いので高価な電源装置を導入されたということである。

オシロスコープの使える方は是非自宅の電源波形を観測し、出切ればデジカメ写真をメール添付で送って下さい。差し支えなければ、皆さんの参考に供するためこのページにUp

したいのですが。

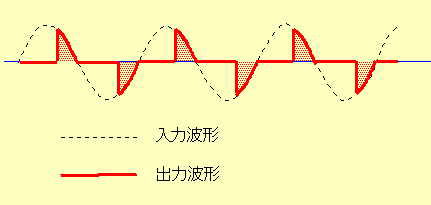

* 位相制御電力調節機とサイリスター

最近は、交流電力の制御にサイリスタを使った位相制御電力調節機が盛んに使われているようである。その原理は、下図に示すように、交流波形のある位相から電流が通じるような半導体素子(サイリスタ)を使用し実効出力電流を制御するものである。この場合、急激に大電流をONにするので、強いスパイク状ノイズが発生する。もちろん、本来、このようなノイズが外部に漏れないように対策が取られているはずだが、低インピーダンスの電源部で生じるノイズなので完全に退治するのは不可能なようである。

位相制御電力調整器の出力波形

位相制御電力調整器の出力波形

Topへ