「おまえも、いつかは行ってしまうのかな・・・・・・」

うつむいたまま哀しそうに呟くオスカルの姿に胸が痛んだ。

ジャルジェ家にはお嬢様が6人。

いや・・・自分のことを“俺”とか言ってる末っ子はこの際 除外しよう。

ジャルジェ家にはお嬢様が5人。

読書家で穏やかな性格のオルタンス様。

ダンスが得意で快活なマルグリット様。

刺繍の腕前でおばあちゃんを唸らす器用なエレーヌ様。

美人でお洒落が大好きなジョセフィーヌ様。

そして、ほどほどにお転婆で歌のお上手なコンスタンス様。

俺ほど恵まれた境遇の召使もいないだろう!

甘いお菓子に華やかな香水の薫り、何処からともなく絶えず聞こえて来る賑やかなお喋りと楽し気な笑い声 ―――

何より、このお屋敷に引き取られてから今日まで、女性に優しくされなかった日など無いのだから!!!

とにかく、此処では女性の存在感というものが凄かった。

おばあちゃんを筆頭に、この屋敷では女性の召使いばかりが働いていた。

お嬢様5人のお世話をする為にそれは当然のことだろうと思う。が、そのせいか僅かに存在する男の使用人は執事さんでさえも かなり遠慮がちにしていた。

とにかく圧倒的女性優位な世界に旦那様ですら肩身の狭そうなご様子でいるジャルジェ家であったから。気後れして哀れなくらいに、殆ど笑ってしまうくらいに、たとえそれが厩であったとしても堂々としている男なんかは誰一人としていなかった。

そんな女の館とも言えるジャルジェ家で、留守がちな旦那様に代わって一番に威張っているのはなんと6人目の、一応 これもお嬢様・・・・・

負けず嫌いで口が悪くてダンスと刺繍が苦手で読書はするけど気が付けばそれを枕に外でだって寝てしまう。 作法やお洒落なんかには興味なし。女性陣の陰のボスであるおばあちゃんの小言や泣き言には一切耳を貸さず一般常識なんかはお構いなし。二言目にはお嬢様なんて失格で結構!と・・・ひたすら威勢のいいオスカル様。

そういうわけで・・・たった一人 例外はあれど、たくさんのお嬢様たちが暮らすジャルジェ家は、漂う匂い、聞こえる音、すべてが柔らかなバラ色に包まれた夢のような空間・・・だったんだ。数年前までは。

桜が満開の季節だった。

4番目のお嬢様 ジョセフィーヌ様と5番目のお嬢様 コンスタンス様が立て続けに嫁がれたことでジャルジェ家の春は終焉を迎えた。

そして、「一番お美しいオスカル様がまだいらっしゃるよ!」 そう声を荒げるおばあちゃんをよそに、数少ない男の使用人は皆肩を落とし、殺風景な広間を眺めては寂寥の溜息をついたのだった。

お屋敷にひとり取り残されたオスカルの身の上を思う時、俺は随分と複雑な気分になった。

5人の娘を良家にそれぞれ嫁がせると安堵の表情を浮かべ、一時は寂しげですらあった旦那様。それが、夏頃からだろうか。王太子殿下のご結婚が正式に決まり、宮廷が慌ただしくなって来た頃から目に見えて生き生きと・・・何かに憑りつかれたかのような眼差しでオスカルを見つめることが多くなっていた。

お嬢様たちが天下を取っていた頃とはうって変わって頻繁にお帰りになるようになった旦那様。その関心事と言えば末娘をいかにして次期当主に相応しい人物に育てるか、その一点であるかのように思われた。

哀れ オスカル!彼女は大いなるその期待と束縛から逃れんとて朝から馬を駆り、出来る限り外で過ごそうと健気な努力をしている。だが、木陰で昼寝でもしていればなんとか時間をやり過ごせた季節は過ぎ、今はもう・・・・・・・・。

見上げる木々は赤や黄色に色づき、射し込む夕日も色とりどりの葉に透けて黄金色に眩く輝いていた。

オスカルの髪が風に揺れてキラキラと煌めく。

寄り掛かった銀杏の葉とこの髪と・・・どっちが綺麗な色をしているかな?

そんなことをぼんやり考えながら俺は耳を澄ました。

「おまえも、いつかは行ってしまうのかな・・・・・・」

胸がチクッと痛んだ。オスカル・・・・・・寂しいのか?

「そうしたら・・・俺は一人でどうやって時間を潰せばいいんだろう」

・・・違う・・・。オスカル、そこは、違うだろ・・・・・?

こんなにも美しく理想的な風景の中、どういうわけか恋に落ちてしまった運命の相手。分かってはいても その言葉遣いに突っ込まないではいられない・・・。いや、この際そんなことはどうだっていい。

そうなんだ・・・思い切った選択だと、俺自身動揺を隠せない時がある。

でも、前世の記憶とでも言おうか。この感覚を知っていた。

・・・過去にそういう本を読んだのだろうか?或いは そういう歌を聞いたのだろうか?

そうじゃない ――― 自分が生まれるよりも前、遥か遠くの記憶に・・・オスカルはいた。

馬鹿馬鹿しいと笑われるのは分かっている。だから、この話は勿論していない。これから先も するつもりはない。だけど確かに俺は、この感覚を知っている。

「・・・聞いているのか?おい。聞こえているなら返事くらいしろ」

「・・・・・・・・・・・」

「おい・・・アンドレ。目の前で無視するとは一体どういう ――― 」

過去の記憶とズレがあるのかオスカルの声が急に小さく・・・やがて聞こえなくなった。

脳がきっと修正しているのだろうな。混乱という程でもないが、多少は戸惑っているらしい。

それで、さっきの話の続きだ。

オスカルを除くお嬢様がすべて居なくなってしまったお屋敷は一気に華やかさを失った。

そうだな・・・あれは、実際の暦よりも半年早いスピードで秋を迎えた。そんな感じの春だった。

それからもおばあちゃんはせっせと花を飾り、いつ日の目を見るか分からないドレスを縫い、オスカルに辛抱強く花嫁修業のなんたるかを語って聞かせてはいるけれど・・・そんな事はしたって無駄なんだ。

俺には分かる。

そんな事はまだ・・・ずっと先の話だ・・・・・・。

考え事をしているうち、気が付けばオスカルの唇が何やら不平不満を露にしている。

どうしたんだ?何を怒っているんだ?

お屋敷に漂う甘やかな香水の薫りは日ごとに薄らいで、やがて消えてしまった。

おまえは自分でそれを付けようとはしないけれど、大切にクローゼットの中にしまってあるんだろ?

オスカルの持ち物で唯一女性らしいものと言えば・・・レースのハンカチ。一番仲の良かったコンスタンス様からのプレゼントだ。真っ白な花嫁衣裳のような可憐なハンカチに姉さん達が残していった香水を一振りして、それを長いこと眺めている。芝生に寝っ転がりながら・・・行儀が悪いぞ。オスカル・・・。

ああ、香水は確かにいい匂いがするけれど、匂いは記憶と最も密接に結びついている感覚だというけれど・・・・・ならば俺は、知っている。

香水なんか付けなくても、オスカルはいい匂いがした。

出逢った時にすぐに気が付いた。

オスカルは 光の薫りを纏っていた。

「アンドレ!いい加減にしろ・・・俺を馬鹿にするのも ―――」

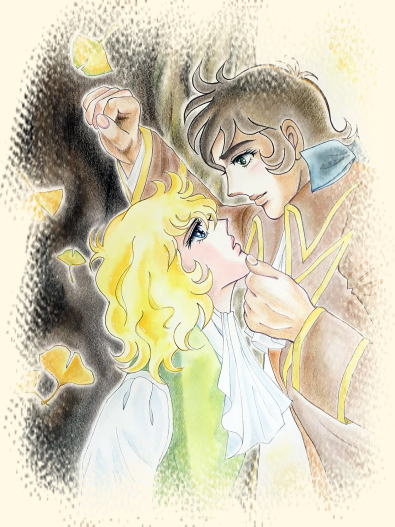

激昂するオスカルの身体を押さえつけるようにアンドレは勢いよく銀杏の幹に手を付いた。

「なんだ?やるのか?」

「違う。・・・オスカル、どんな気分だ・・・?」

アンドレは幹に手を付いたままオスカルに迫り、ぐっと距離を縮めながら顔を覗き込んだ。

「どんな気分って・・・言ってるだろう!頭に来ている」

「違う。オスカル、ちゃんと俺を見ろ」

幹に寄りかかるように付いた手はそのままに、アンドレはもう片方の手でオスカルの顎をそっと持ち上げた。

「何か感じないか・・・?」

「また背が・・・伸びたみたいだな・・・・・」

「うん・・・他には?」

「たとえば?」

「息が苦しくならないか・・・?」

「・・・なんだ、アンドレ・・・おまえ具合でも悪いのか・・・?それならそうと・・・・・」

眉間に皺を寄せながら顔色を曇らせたオスカルが囁いた。

「だから違うんだよ!・・・胸が ときめかないか・・・?」

ぷっと吹き出すとオスカルは笑いながらアンドレの手を一気に払いのけた。

「どうして胸がときめかないといけないんだ?・・・頭は大丈夫か、アンドレ?」

「・・・そうか・・・」

落胆よりかは不思議そうな顔でオスカルを見つめるアンドレに、今度は心底心配そうな表情のオスカルが溜息交じりに呟いた。

「なんなんだ一体・・・どうしたんだ?最近・・・おかしいぞ」

「いや・・・・・クラクラッと、しなかったかな?」

「まったく」

オスカルは静かに首を横に振ると申し訳なさげにアンドレを見上げた。

「そっか・・・じゃ・・・また今度にしよう・・・・・・・・」

真剣なのか冗談なのかアンドレはクスクス笑うと調子っぱずれな口笛を吹きながら銀杏の葉をくるくると弄んだ。その態度に痺れを切らしたオスカルは飛び付くようにアンドレに迫ると額にぐっと掌を押し当てた。

「本当に、熱でもあるんじゃないのか?しっかりしてくれ、アンドレ!」

良かった。さっきまでの怒りは何処かへ吹き飛んだようだ。

オスカルは困ったような顔で俺を揺さぶっている・・・心地よい振動の中、またしても俺は、熱い光の薫りに包まれた。

「くしょん・・・っ!」

オスカルが柄にもなく女の子らしいくしゃみをする。

陽がいっそう傾き先程までの汗ばむような空気が一転、冷たい木枯らしとなった。

「オスカル、どうしていつも上着を持たないんだ?」

「寒くなったら おまえのを借りればいいと思ってるからな」

やれやれ・・・たった一人残った大切なお嬢様に風邪を引かせるわけにはいかないな。

おばあちゃんにどんな目に合わされるか分からない!

脱いだ上着を肩にかけてやるとオスカルはニヤッと笑って呟いた。

「風邪を引いて熱でも出せば 俺も少しはクラクラッとするかもしれないが・・・あいにくだが、それは御免だ」

可愛くない。実に可愛くない言い方だ・・・!!!

風に吹かれてスースーする肌の感覚とあいまって、俺は急激に現実へと引き戻された。

春が過ぎて、夏も終わり、気が付けば二人は深い秋の中にいる。

鮮やかな瞬きのうち、何度も夢をみては醒め、やがて冬が来れば・・・・・・・・・・・・・

それは今よりもいっそう 光が恋しい季節だ ――――

|