第七回

父より書翰 冬が近しと短き語

以前にも書いたが、監獄での交通権は非常に制限されてゐる。未決拘留中の信書は、発信が土日祝を除く月―金で一日一回。その他、弁護士などには「特別発信」を「願ひ出」れば、許可になる場合もある。受信に就いては制限なし。東京拘置所の場合、午前中に配布する。速達・電報は土日祝でも渡してゐた。私は就寝時間に入つてから貰つた事があつた。特別内容は急ぎのものではなかつたので、当直看守の好意で入れてくれたのかもしれない。

実際に紙に書いたもの以外の印刷物などが同封されてゐた(新聞・雑誌の切り抜き等)場合、それだけ抜き取られ「パンフレット」扱ひで翌日以降になる。

これが、刑の確定後になると煩雑になる。

移送先の監獄で、「親族表」なるものに、自分が信書を発受信したい、或いは面会したい三親等以内の親族の名前を、大急ぎで記入しなければならない。

「従兄弟がゐるんですが三親等以内ですか?」と私の隣の舎房で看守に訊いてゐた人がゐたが、「判らんのなら書くな」と凄まれてそれつきりだつた。いきなり「三親等」などと言はれて判る人は、なかなかゐないのではないかと思ふが。

この「親族表」に記載されてゐない人からの手紙は受け取れないし、出すこともできない。面会もできない。

つまり三親等以内なら手紙を出せるわけなのだが、最初のうちは一ヶ月に一回、一通、便箋七枚以内である。これは「累進処遇制度」と言はれるものに基づくもので、監獄に行つた者は、誰でも「四級」から始まる。刑期の何分の一かを「無事故・無違反」で過ごす事によつて、三級、二級と「進級」していき、面会や手紙の出せる回数が増えていく仕組みになつてゐる。概ね刑期の半分を過ぎれば二級になる。

その他、進級する毎にテレビが見られる時間が増えるだとか、下らないおまけが各監獄によつて決まつてゐる。

野村の句で、父親にふれてゐるものは、矢張り面会や信書に関してゐる。

わが愛す父の冬帽 面会室

があるし、

面会にゆくとの便り 冬の雁

冬手錠 黙礼のみの別離かな

も、さうだろうと思ふ。

爽やかな父の白シャツ「また来るよ」

などは私の一番好きな句の一つだし、

拝啓と書いてしばらく聴く時雨

もある。

野村の父親である三郎氏は、戦時中特高警察からあらぬ嫌疑をかけられたとき、今ここで腹を切るから赤い血が流れるか、青い血が流れるかよく見ておけ、と啖呵をきつたさうだし、河野邸事件で野村が出頭する直前に、「百万の人間がお前を罵倒しようとも、俺はお前を見捨てない」と言つた人である。作家の山平氏も言ふとおり、この父あつての野村秋介だと思ふ。千葉での獄中十二年において、父・三郎氏の存在は、野村にとつて如何程のものであつたか。

その父からの手紙に、もう冬が近いと言ふことが書いてあつたのだらう。前述したやうに、野村に負けず劣らず激しい人だから、風邪をひくなだとか、寒さには気をつけろなどといふことは、一切無かつたのかもしれない。それでも野村は、それだからこそ野村は、父の慈愛を深く感じたに違ひない。と同時に、この父をはじめとして、残してきた家族に対する慙愧の念が心をよぎつたことだらう。自分を責める言葉がないとしたら、尚更強く悔悟する心を持つことができるのが、感受性の強かつた野村だつたと思ふ。

第六回 誰も見てゐないこれが獄の秋の落日

野村の句の中では、これはあまり知られてはゐないのではないか。秋の句には割合有名なものがある。それにこの句よりも

誰もしやべるな 桜が散ってゐるから

といふ春の句を好きだといふ人の方が多い。情感は同じながらも、桜に対する日本人の思ひ入れの強さだらうか。

唐突だが、私達は日常の生活に流され易い。毎日目標を定めて生きてゐる人は、獄中は勿論のこと、娑婆であつてもさう多くはゐまい。

何故獄中が「勿論のこと」なのかといへば、現実を直視せず言はれるままに過ごすことが、楽だからだ。惰性で生きてゐれば自分が犯した罪の事も、まだ長い残刑の事も考へずにすむ。そして何も得ないまま、また同じ事を繰り返す。

野村の時代は兎も角,現在の監獄で自然に親しむ、などと言ふ事はまづ不可能だ。一見花木が植ゑられてゐる獄庭も、出環房時の行進中、「真っ直ぐ前を向け」の罵声を浴びながら、横目で愛でる位しか出来ない。起床時間前、建物と塀の間から登ってくる朝日を見たくとも、寝具から離れて窓の外を見てゐるのを看守に発見されれば、朝から怒声を聞くことになる。況や日日流されて生活してゐる人人と季節の移ろひに就いてなど、話はできない。野村も長い獄中生活で何が一番辛かつたかと聞かれ、話が通じなかったのが辛かつた、といふことを記してゐる。山川草木に就いてでさへさうなのだ。ましてや思想の事など「一人黙す」る事が多かつたに違ひない。

この句は何時詠まれたものだらうか。今の時代ではとても考へられないが、野村は掃夫をしてゐた時があつた。割合自由に動けるし、看守の目の届く範囲外に行く事もできた筈だ。さうやって夕日を眺めてゐたのだらうか。

一般的に感傷の季節といふが、野村にとっても「秋」は冬に負けず劣らず思い入れの強い季節だつたと思ふ。離別、話の出来ない世界で精神の拠り所であった三上卓との死別、

三島由紀夫のこと、そしてこの句集も冬で始まり秋で終わつてゐる。

叫びたいこともあつたらう。つまらぬと判つてゐながら、愚痴を言ひたかつた時もあつたらう。

さうやつて一人見る「秋の落日」。その時野村の胸に去来したものは果たして何だつたのだらうか。

第五回

看守にもいゝ人がゐて木の実をくれた

石原慎太郎氏が著書の中で、「私は彼の句の中で、『看守にもいゝ人がゐて木の実をくれた』という句がとても好きだ」(『わが人生の時の会話』・集英社)と書いてゐる。

野村の句の中では、比較的大人しい印象を与へるのではないだろうか。

とはいふものの、代表句と言はれる

俺に是非を説くな激しき雪が好き

にしても、言葉通り激しさ、過激さといふものを、私はあまり感じない。感じるのは野村の優しさ、悲しみである。

夜半、ふと目が覚めたのかもしれない。寒さと隙間風と唸る様な風の音。

俺は絶対に負けない。さう言葉に出したかもしれない。しかし心に浮かび上がってくるのは、残してきた家族のこと。月に一回しか出せない制約された内容、枚数の手紙。月に一回しかない、僅かな時間の面会。伝へられない思ひ。伝はつてこない気持ち。

時として挫けさうになる自分の心を、この吹き荒れる雪を見て奮ひ立たせたのではないだらうか。私が優しさ、悲しみを感じると言つたのは、この様に思ふからである。

この句だが、「看守にもいゝ人が」と態態書く位だから、刑務官に碌な人間がゐないといふことが好く判る。

大体、監獄法といふものがあり、その下に施行規則といふものがあり、それらの中で「処遇」していくのが当然なのだ。ではなく例へば、呼ばれたら「はい」と返事をしろだとか、名前を呼び捨てにされるだとか、その様なことは何処にも明記されてゐない。にも拘わらず従はなければ、「職員の処遇上の命令」に背いたとして報復される。看守の懲役囚に対する所謂「勘違い」はこの辺りから発生してゐるのではないか。

野村が十二年間で本当に話しが出来た、つまり野村の思想的に言はんとすることを理解できた看守は二人だけだったさうだ。

野村にとって監獄が辛かつたのは、煙草が吸へないからでも、菓子が食へないからでも、テレビが見られないからでもなく、自分の思ひが伝はらないことであり、官の横暴に我慢できない自分がゐることであり、勉強の為の本が読めないことなのだ。

「木の実をくれた」とあるが、これは野村が句作をしてゐることを知つてゐる看守が、季節を感じる団栗か何かを渡してくれたのかもしれない。野村もただ貰っただけだったならば、「いゝ人」とはしなかったと思ふ。

推測するに、野村もこの看守の人柄に初めて触れたのであらう。その驚きと喜びが「看守にもいゝ人がゐて」となったのではないか。日頃、人間の心の機微に触れることが少ないだけに、句作への思ひが働いたのだらう。

第四回

机にも稿にも羽蟻殺さず刷く

この企画も、既に三回を重ねた。銀河蒼茫は、獄中と言ふ特殊な環境下での句集でもあり、ある程度その辺の事情に触れていかねば、理解し難ひ面があると思はれるが、どうであらうか。

監獄では認書(にんしょ)の時間が定められてゐる。就業日は夕食後から就寝まで、罷業日は朝食後から、食事の時間を除き就寝までだ。独居ならば「小机」(こづくえ)、雑居ならば長机を定められた位置に置き、定められた位置に座る。壁に寄りかかつたり、足を投げ出し手を後ろにつくやうな姿勢は禁じられてゐる。また舎房(しやばう)の中では、用もなく立つてゐると、牢番から「何をしてゐるか、 座れ!」と注意を受ける。

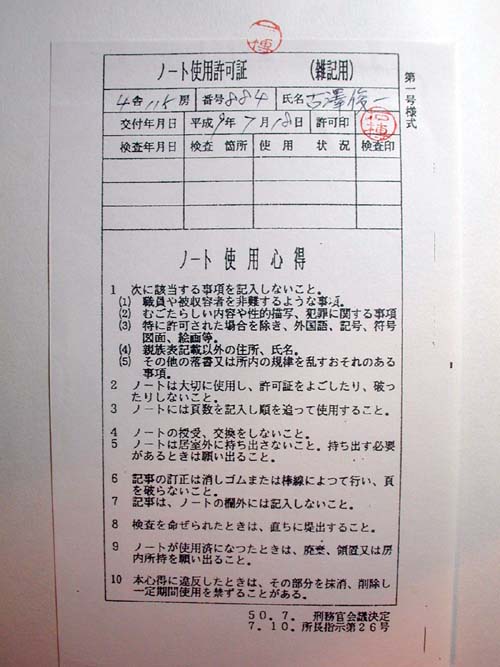

また筆記用具も、基本的にシヤープペンシル一本、ボールペン黒・赤各一本、消しゴム一個などと、種類・本数が定められてをり、購入も定められた種類からしかできない。領置金(りやうちきん・所持金のこと)がたくさんあるので、パーカーのボールペンが欲しいと思つても、買へはしない。ノートは帳面とも言はれ、やはり所持できる冊数が決まつてゐて、通常は雑記用に一冊だが、学習用と言ふ事で申請し、許可になれば、増冊になる。

野村の千葉刑務所での獄中日記を読むと、独居での時間が長かつたと思はれる。この句は「稿」としてあるので、恐らく「人」誌文芸コンクールに応募する為のものではないだらうか。通常は帳面しか所持できないが、「人」誌や所内の文芸誌等に投稿する場合は、原稿用紙が配布された。「人」誌は、毎月一回矯正協会から発行される、四頁の新聞で、全国の施設に配布される。最終頁は俳句・短歌・詩の投稿欄になつてゐて、掲載されると、「名古屋 群青子」といふやうな施設名とペンネームが載る。掲載される場合は、大体投稿してから、三、四ヶ月後になる。年に一回、文芸コンクールが行はれ、著名な小説家が選考委員になり、「創作」「随筆」の二部門から、四作づつ入選する。賞品は図書券。ただし所内では使用できなかつた。野村も随筆部門に応募した山岡荘八選で、「夕焼けと妹」が特選になつてゐる。しかし「人」誌などは、見る者も少なく、ましてや投稿する人間は、ごく僅かである。

さういつた環境での原稿書きは、以外に集中できるものである。報知器を下ろして刑務官にラヂオを切つてもらふ。隣房からは囚人達の話し声、或いはラヂオ放送などが聞こえてはくるが、三畳の独居は今や自分だけの宇宙である。小机の原稿用紙に相対して、暫時腕を組み目を瞑る。鉛筆を握り、書き始めようとした紙の上に、幾匹もの羽蟻が這つてゐる。蚊・蝿・油虫など当たり前に存在する舎房では、慣れないと気になつて仕方がないが、原稿書きの今は、優しく手で払ふだけで、決して殺しはしない。改めて鉛筆を持ち直し、力強く書き込んでいつたに違ひない。

第三回

爽やかな父の白シャツ「また来るよ」

野村のご尊父、故三郎氏については、野村の数冊の著書で語られてゐる。私も何度と無くお会ひした事があるが、其の度に、所謂明治人の気骨というやうな気迫を感じたものである。その三郎氏の幾つかのエピソードの中で、私の心に一番残つてゐるのは、野村が河野邸事件を惹起し、出頭する際、直前に会つた三郎氏から言はれた「例え百万人がお前を罵倒しようとも、俺はお前を決して見捨てない」といふ言葉である。当時は、それこそマスコミをはじめ、百万人からの非難を受けただらうし、身内だと思つてゐた人からの裏切り、脅迫、批判もあつたと仄聞してゐる。

獄での面会は、監獄法と、それに付帯する規則、当該施設の所長の裁量によつて、定められてゐる。面会できるのは、原則本人から三親等以内に限られるが、内縁の妻、身柄引受人、保護司などは、殆ど許可がでる。面会時間は施設によつて違ふが、現在は凡そ15分から30分間の間ではないだらうか。野村が千葉刑で師である三上卓と特別面会をした時などは、所長立会いで1時間以上話しが出来たといふ。思想犯・政治犯ならではの、エピソードだ。

面会時は、話したい事がたくさんあつても、なかなか気持ちを伝へることができないものである。中にゐる者は外の者へ心配かけないやうに、例へ心配事があらうと、笑顔は絶やさない。同じ様に外の者は中にゐる者に心配をかける事は言はない。回数を重ねて独特の雰囲気に慣れるまでは、勢ひこの時の会話は、普段なら親子だから絶対にしない様な、天候の話から、始めたりする。けれども、さう言つた会話がとても新鮮で、逆に家族の絆を再確認できるのだ。出獄まで何度も訪れた三郎氏も恐らく、今日は暑いな、そちらはどうだ? と言つたやうな挨拶から始めたのではないか。そして、困難に直面した会社経営など、曖気にも出さず、野村を気遣つただらう。そんな父の姿、父のシヤツの白さが、野村には眩しかつたに違ひない。

銀河蒼茫には面会の句がこの他にも幾つか詠まれてゐる。

わが愛す父の冬帽 面会室

手袋をぬぐ義母深く礼なせり

面会にゆくとの便り 冬の雁

などがあり、

面会を了へて虚脱の薔薇一輪

などは、其の時の情景が私の目前にまざまざと浮かんでくるのである。私が東拘在監時、面会日の深夜詠んだ拙句を、最後に掲載させて頂く。

真夜中の独居 許しを薔薇に乞ふ

第二回

夏帽を高く振るべき事ほしや

監獄での服装は、上から下まで全て定められてゐる。未決(みけつ)で拘置所にゐる間は、私服を着ていても好いし、差し入れもフードが無い、長い紐がついてゐないなどの制約はあるが、基本的に許されてゐる。監獄では一番上に着てゐる黒物(くろもの)、工場着・舎房着(しやばうぎ)は官のものだ。今は舎房着だけは、灰色から若干明るい色に変はつたらしい。中に着る下着・靴下は、領置金(りやうちきん)があり、一定の期間が過ぎれば、決められたものの中から購入することができる。下着類は三ヶ月に一回、歯刷子は毎月といつた具合だ。そして帽子は、やはり官物で、工場に出てゐる間は、一年中被つてゐなくてはならない。許可なく脱帽してはならないし、斜めに被つてゐようものなら、担当看守から注意を受ける。

野村の句は、獄中句ならではの、独特なものがある。官の批判になるものは、例へ俳句であつても、許されないし、その他性的、残虐な表現も検閲で、引つかかる。検閲と書いたが、所持してゐる雑記帳は月に一回提出して、不適当な表現、個人名、電話番号等が書き込まれてゐないかどうか、検査される。雑記帳は所謂大学ノートで、罫線が引かれてゐるが、はみ出してもいけないし、落書き、読めな い字、日本語以外の言葉も抹消させられる。本当に書きたい、言ひたい事は、なかなか記す事は出来ない。文章だけでなく、喜怒哀楽の表現もさうだ。作業中の笑顔、交談(かうだん・喋る事)、看守と視線を合はす事、許可されても必要以上に大きな声などは、違反であるし、看守に注意を受けてもやめなければ、非常ベルを押され、集団による力付くの制圧を受ける事になる。千葉刑での十二年間、横暴な看守、不条理な監獄法、醜い囚人同士の争ひはもとより、己の行為に対する思念、美しい日本に対する思慕、恩師との死別に際し、叫び出したかつた事は、幾度もあつただらう。反面、心が通じ合ふ人達との一瞬の邂逅に、どれだけ励まされたことだらうか。だから大声で笑ひ、泣き、怒る事の出来ない環境であつても、野村にとつての喜び、帽子を高く振りかざすやうな喜びと言ふのは、通俗的なものでは、決して無い。 い字、日本語以外の言葉も抹消させられる。本当に書きたい、言ひたい事は、なかなか記す事は出来ない。文章だけでなく、喜怒哀楽の表現もさうだ。作業中の笑顔、交談(かうだん・喋る事)、看守と視線を合はす事、許可されても必要以上に大きな声などは、違反であるし、看守に注意を受けてもやめなければ、非常ベルを押され、集団による力付くの制圧を受ける事になる。千葉刑での十二年間、横暴な看守、不条理な監獄法、醜い囚人同士の争ひはもとより、己の行為に対する思念、美しい日本に対する思慕、恩師との死別に際し、叫び出したかつた事は、幾度もあつただらう。反面、心が通じ合ふ人達との一瞬の邂逅に、どれだけ励まされたことだらうか。だから大声で笑ひ、泣き、怒る事の出来ない環境であつても、野村にとつての喜び、帽子を高く振りかざすやうな喜びと言ふのは、通俗的なものでは、決して無い。

第一回

誰もしやべるな桜が散つてゐるから

監獄と言ふところは、自然に触れることが殆どないと言つて好い。野村の在獄当時は運動時間など、ある程度自由が効いたさうであるが、現在の監獄では、例へ通路に花壇があつたとしても、出房環房の行進時に、それらを横目で眺めようものなら、列から引き摺り出されるだらうし、運動時間でさへ草木を手に取らうものなら、たちまち看守から怒号が飛ぶことだらう。

さういふ環境では、小さな虫一匹、枯葉一枚に対しても季節の移ろひを敏感に感じ取る。いや、どんなに些細なものであつても、コンクリートと鉄格子に囲まれた中でなら、貪欲に自然といふものを感じ取りたいと、願ふ様になる。娑婆でなら気にも留めない、花びら一片であつてもだ。ましてや、野村の様に句作を志すものなら尚更であつたらう。

監獄にも花見といふものはあつた。勿論酒 やつまみがあるわけではないが、「非日常」といふ点から見れば、娑婆ともそれほど変はりはないように思へる。起床から減灯まで時間の枠で縛られての生活。大部分の懲役にとつて、獄内の行事はさういつた日常を忘れさせてくれるものなのだ。花見ともなれば特食もでるだらう。近くに座つた者同士、娑婆の話、女の話、金の話に花が咲く。そんな中、野村は一体どんな気持ちで過ごしたのだらうか。自分のこの思ひ、美しい日本の自然を愛するこの思ひ、もう二度と見る事も叶はぬかもしれぬこの桜に対する思ひを、判つて欲しかつたに違ひない。しかし、そんな野村の叫びは伝はらない。周囲の喧騒の中、一人美しい桜を見つめてゐただらう。恐らく野村の周りだけは、異空間であつたと思ふ。

花見の時間が終わり、他囚の溜息の中、野村の目には何時までも、桜の花が舞つてゐたに違ひない。

|