儔價僢僩丒僗僇乕儗僢僩偺揹摦壔

徍榓俀係擭丄晉巑廳岺偼俽俀俀宆幵懱傪儀乕僗偵揹摦儔價僢僩傪惢嶌偟偨丅

丂柤慜傪乽揹婥儔價僢僩俤俽宆乿偲偟丄僶僢僥儕乕偱憱峴偡傞夋婜揑側僗僋乕僞乕偱

丂丂丂偁偭偨偑墧揹抮偺廳偝偲丄憱峴偺帩懕惈摍偐傜俀俁戜偺惢憿偱懪愗傜傟偨丅

丂丂丂

偦傟偐傜敿悽婭丄娐嫬偵傕桪偟偔丄宱嵪揑側揹摦壔偟偨儔價僢僩偑抋惗偟偨丅 |

| 侾丏僾儘儘乕僌 |

仛儔價僢僩僗僇乕儗僢僩 俽侾侽俀俙俤宆(50cc)傪儀乕僗偵丄弌棃傞偩偗尰嵼偺奜娤傪懝側傢側偄條偵揹摦壔傪恑傔傞丅

仛幵懱廳検偺憹壛傪梷偊偰堦廩揹摉偨傝偺憱峴帩懕帪娫傪墑偽偡丅

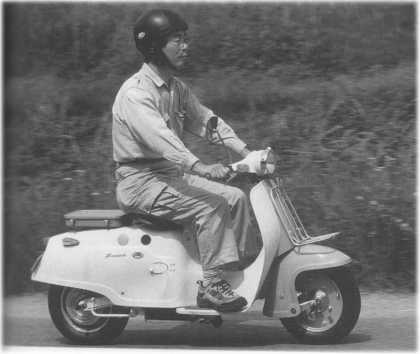

仛幨恀嵍亖儀乕僗幵俽侾侽俀俙俤丅

仛幨恀嵍亖揹摦壔偟偨俽侾侽俀俙_俤倁丅

|

|

| 俀丏儀乕僗幵偺慖掕 |

仛揹摦壔偡傞偨傔偺夵憿偺娙堈偝丄姰惉帪偺幵懱廳検側偳偐傜僗僇乕儗僢僩傪慖傫偩丅

仛俽侾侽俀俙俤 憱峴俇係侽侽俲倣丄徍榓俁俇擭乮侾俋俇侾乯侾侾寧丄敿揷岺応偱惢嶌偝傟偨幵椉傪慖掕丅

仛幵懱廳検偼慜椫俀俈俲倗丄屻椫俁係俲倗丄

寁俇侾俲倗丅

丂丂丂丂 |

丂 丂

|

| 俁丏暘夝嶌嬈亅侾 |

仛僄儞僕儞丄擱椏僞儞僋側偳傪庢傝奜偟偰丄僶僢僥儕乕係屄丄僐儞僩儘乕儔乕側偳揹憰娭學晹昳偵岎姺偡傞丅

仛峔憿晹暘傕戝暆側曄峏傪昁梫偲偡傞

|

|

| 係丏暘夝嶌嬈亅俀 |

仛壓敿恎傪棁偵偟丄傑偢僄儞僕儞傪庢傝偍傠偡丅

仛屻偵僼儗乕儉揾憰偑昁梫側偨傔偦偺懠偺晹昳傕慡偰庢傝偍傠偡丅

|

|

| 俆丏暘夝嶌嬈亅俁 |

仛庢壍偟偨晹昳丄偙偺懠偵奜憰晹昳偑偁傞丅

仛揹憰娭學丄僼儘儞僩僼僅乕僋丄慜幵椫摍偼嵞惍旛偺忋巊梡偡傞丅

|

|

| 俇丏儗僀傾僂僩傪峫偊傞 |

仛幵懱廳検偺係侽亾傪愯傔傞僶僢僥儕乕係屄偺攝抲傪恀偭愭偵峫偊傞丅

仛僐儞僩儘乕儔乕丄儊僀儞僽儗乕僇乕丄曐埨憰抲偵巊梡偡傞侾俀倁傊偺僐儞僶乕僞乕摍偺庢晅僽儔働僢僩傪惢嶌偟梟愙偟偰偍偔丅

|

|

| 俈丏僼儗乕儉偺揾憰 |

仛庢晅僽儔働僢僩側偳偺壛岺偑廔傢傟偽僼儗乕儉偺揾憰傪峴偆

|

|

| 俉丏慻傒崬傒亅侾 |

仛僶僢僥儕乕丄僐儞僩儘乕儔乕丄僽儗乕僇乕側偳偺晹昳傪弴師庢晅丄攝慄傪峴偆丅

仛僶僢僥儕乕偐傜偺揹慄偼壛懍帪偺戝揹棳偵愨偊傜傟傞傛偆廩暘側梋桾傪尒偰偍偔丅

|

|

| 俋丏慻傒崬傒亅俀 |

仛嘆亖儗僕僗僞乕儃僢僋僗偼僗儘僢僩儖僐儞僩儘乕儖偺栶栚傪峴偆傕偺偱傾僋僙儖僌儕僢僾偐傜偺働乕僽儖偱掞峈抣傪曄偊傞丅

仛嘇亖儊僀儞僐儞僞僋僞乕丄僉乕傪俷俶偵偡傞偲僶僢僥儕乕偺弌椡乮係俉倁乯偑僐儞僩儘乕儔乕偵憲傜傟傞丅

|

|

| 10丏慻傒崬傒亅俁 |

仛儌乕僞乕偼幵椫偵慻傒崬傑傟偨乽儂僀乕儖丒僀儞丒儌乕僞乕乿傪巊偆丅

仛僽儗乕僉偼峔憿忋僨傿僗僋僽儗乕僉偲側傞丅

|

|

| 11丏攝慄傪恑傔傞 |

仛揹尮宯摑偼係俉倁偺儌乕僞乕僐儞僩儘乕儖娭學丄僿僢僪儔僀僩丄巜帵婍丄僋儔僋僔儑儞側偳偺曐埨憰抲梡偺侾俀倁偺俀宯摑偵側傞丅

仛侾俀倁宯摑偼俢俠亅俢俠僐儞僶乕僞乕偱係俉倁傪曄姺偟偰巊梡偡傞堊僐儞僶乕僞乕偺曻擬傪峫椂偡傞昁梫偑偁傞丅傑偨丄扨堦屘忈偵傛傝楢嵔揑側忈奞傪杊偖偨傔偺懳嶔傪峫椂偟偰偍偔丅

|

|

| 12丏傎傏弌棃忋偑傝 |

仛僇僂儕儞僌傪晅偗傞慜偺巔丅

仛偡偭偒傝偟偨宍偵巇忋偑偭偨 |

|

| 13.廩揹梡僐僱僋僞乕 |

仛僗僇乕儗僢僩偺媼桘岥偼廩揹梡偺僐僱僋僞乕偵曄傢偭偨丅

仛僶僢僥儕乕偼姰慡枾暵宆墧揹抮侾俀倁俀俀俙倛 傪係屄巊梡丅廩揹偼偦傟偧傟扨撈偵峴偆丅

|

|

| 14丏姰惉偺僗僞僀儖 |

仛拲堄怺偔尒側偄偲偳偙傪夵憿偟偨偐夝傜側偄偑僨傿僗僋僽儗乕僉偩偗偼塀偣側偄丅

|

|

| 15丏夵憿慜屻偺斾妑 |

仛夵憿屻偺廳検偼丄

仛慜椫亖俁俀俲倗

仛屻椫亖俆侽俲倗

崌寁俉俀俲倗丄尨宆傛傝俀侾俲倗憹壛偟偨丅

僶僢僥儕乕偺廳検偑係屄偱俁侽俲倗偁傞偨傔傗傓傪摼偢丅

仛嵍偺幨恀傪僋儕僢僋偡傞偲奼戝幨恀偵側傞丅 |

|

| 16丏惈擻偼丠 |

仛掅抧憱峴偱偺嵟崅懍

俇侽俲倣乛倛

仛僼儖廩揹偱偺憱峴嫍棧俁俉俲倣

仛尨摦婡偼戞堦庬丄侽丏俇俲倂乮俆侽們們偲摨摍乯偱搊榐丅

|

|

| 17丏晽傪愗傞 |

仛僄儞僕儞壒偺柍偄僗僋乕僞乕偼幚偵婏柇偱偁傞丅傾僋僙儖傪傂偹傞偲晽愗傝壒偲丄僞僀儎偺嶤傟傞壒偩偗偱俇侽俲倣乛倛傑偱偼偡偖偵弌傞丅

仛撪擱婡娭搵嵹偺摨偠僗僇乕儗僢僩偲偼帪戙偑堘偆姶偠偑偡傞丅

|

|