| 惣楋 | 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂弌棃帠 |

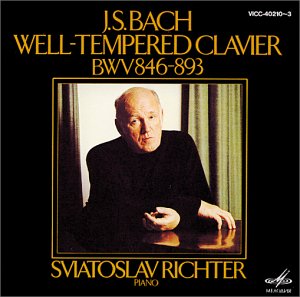

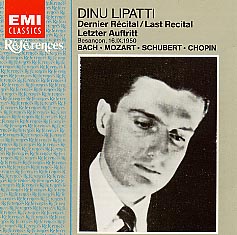

| 侾俇俉俆擭 | 儓僴儞丒僙僶僗僠儍儞丒僶僢僴偑傾僀僛僫僴偱抋惗 丂俰丏俽丏僶僢僴偼丄儕僸僥儖偝傫偺廳梫側儗僷乕僩儕乕傪峔惉偟偰偄傑偡丅 偟偐偟丄媽僜楢偺側偐偱偼丄偦傟偼晛捠偺偙偲偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅 亀屆偄揱摑偺尮愹偑儘儅儞庡媊揑側傕偺偱偁偭偨偣偄偱丄僜楢偱偼僶僢僴傪抏偔僺傾僯僗僩偑傎偲傫偳偄傑偣傫偱偟偨丅乻暯嬒棪僋倰償傿傾嬋廤乼偼僐儞僒乕僩偺墘栚偵偼偗偭偟偰擖傝傑偣傫偱偟偨丅僆儖僈儞嬋傪儕僗僩傗僽僝乕僯偑曇嬋偟偨傕偺偩偗偑巗柉尃傪傕偪丄巐廫敧偺乹慜憈嬋乺偲乹僼乕僈乺偼偨偩壒妝堾偺帋尡壢栚偵揔偟偨嬋偲傒側偝傟偰偄傑偟偨丅巹埲慜偵乮偺偪偵偼儅儕傾丒儐乕僕僫偑偄傑偡偑乯僾儘僌儔儉偵擖傟偨偺偼丄僒儉僀儖丒僼僃僀儞儀儖僋偔傜偄偟偐巚偄偁偨傝傑偣傫亁乮亀儕僸僥儖亁90噉乯 儕僸僥儖偝傫偺僶僢僴丒傾儖僶儉偺側偐偱丄暯嬒棪僋儔償傿乕傾嬋廤傪偺偧偔偲丄傕偭偲傕傑偲傑偭偰偄傞偺偑丄僼傿儕僢僾僗偺僜儘丒傾儖僶儉丅嶰枃慻偵側偭偰偄傑偡丅墘憈偼丄侾俋俋侽擭戙偺傕偺偱偡丅 丂俹俫俬俴俬俹俽丂係俁俉丂俇侾俁亅俀  僪儊僯僐丒僗僇儖儔僢僥傿抋惗乮乣侾俈俆俈乯  儕僸僥儖偝傫偼僗僇儖儔僢僥傿傪墘憈偟傑偣傫丅 丂僗僇儖儔僢僥傿偵偮偄偰丄儕僸僥儖偝傫偼偮偓偺傛偆偵弎傋偰偄傑偡丅 亀僗僇儖儔僢僥傿偼曮愇偺傛偆側柤嬋傪偄偔偮偐彂偒傑偟偨偑丄儓僴儞丒僙僶僗僠儍儞丒僶僢僴傪慜偵偡傞偲尒楎傝偑偟傑偡丅亁乮乽儕僸僥儖乿204噉乯亁 僗僇儖儔僢僥傿傪僺傾僲壒妝偺儗僷乕僩儕偲偟偰掕拝偝偣傞偆偊偱丄儂儘償傿僢僣偝傫偺岟愌偼戝偱偡丅 丂偦偺懠丄僊儗儕僗偝傫丄僴僗僉儖偝傫丄億僑儗儕僢僠偝傫丄僽乕僯儞偝傫側偳偑傑偲傑偭偨俢俬俽俠傪惂嶌偟偰偄傑偡丅屄暿偵偼丄儕僷僢僥傿偝傫傗僌乕儖僪偝傫傕墘憈偝傟偰偄傑偡丅 壓偺俠俢僕儍働僢僩偼丄儂儘償傿僢僣偝傫偺僗僇儖儔僢僥傿偺僜僫僞廤偱偡丅 僺傾僲偺壒怓偺旤偟偝偵傎傟傏傟偟傑偡丅俽俼俠俼丂俀侽俆俉 僋儔儔丒僴僗僉儖偝傫傕丄僗僇儖儔僢僥傿偺僜僫僞傪侾俋俆侽擭侾侽寧偵榐壒偟偰偄傞丅 俠俢偼丄倂俤俽俿俵俬俶俽俿俤俼丂俀俉俋丂係俈侾俀侾係亅俀 |

| 侾俈侽俁擭 | 侾寧丂儘僔傾嵟弶偺怴暦亀償僃乕僪儌僗僠亁偑敪峴偝傟傞 俆寧丂儘僔傾偱丄怴搒儁僥儖僽儖僌偺寶愝偑奐巒偝傟傞 |

| 侾俈侽俋擭 | 嵟弶偺僺傾僲偺敪柧 僷僪僁傾弌恎偺僶儖僩儘儊僆丒僋儕僗僩僼僅儕偑僼傿儗儞僣僃偱敪柧偡傞 亀僺傾僲偲偄偆妝婍傪岅傞嵺丄朰傟偰偼側傜側偄梫場偑堦偮偁傞丅 丂惌曄側偳偺楌巎揑帠審偱偁傞丅偁傞堄枴偵偍偄偰偼丄愴憟偲妚柦偑僺傾僲傪敪揥偝偣偨偲偄偊傞偐傕偟傟側偄亁乮惣尨柅挊亀僺傾僲偺抋惗丂妝婍偺岦偙偆偵乽嬤戙乿偑尒偊傞亁島択幮慖彂儊僠僄丂1995擭丂8噉乯 俈寧俋擔丂億儖僞償傽偺愴偄 丂丂儘僔傾偺僺儑乕僩儖堦悽偑丄僗僂僃乕僨儞孯傪攋傞丅 丂丂僗僂僃乕僨儞墹僇乕儖侾俀悽偼僆僗儅儞僩儖僐偵朣柦 儘僔傾偼丄僼傿儞儔儞僪慡搚傪愯椞偡傞 |

| 侾俈侾俆擭 | 僶僢僴偑乻僀僊儕僗慻嬋乼傪嶌嬋 丂儕僸僥儖偝傫偼丄慡俇嬋拞埲壓偺榐壒傪巆偟偰偄傑偡丅 丂丂丂戞侾斣丂俛倂倁俉侽俇 丂丂丂戞俁斣丂俛倂倁俉侽俉 丂丂丂戞係斣丂俛倂倁俉侽俋 丂丂丂戞俇斣丂俛倂倁俉侾侾 丂幨恀偺俠俢偼丄戞侾斣偲戞俁斣偑廂榐偝傟偰偄傞丂俽俿俼俙俢俬倁俙俼俬倀俽丂俽俿俼丂俁俁俁俁俁丂偺僕儍働僢僩 丂侾俋俋侾擭俇寧偺僩僁乕儖乕僘偱偺儔僀償榐壒偱偡 壓偺幨恀偼丄戞係斣偲戞俇斣偑廂榐偝傟偰偄傞丂俽俿俼俙俢俬倁俙俼俬倀俽丂俽俿俼丂俁俁俁俁係丂 侾俋俋侾擭係寧俋擔偺僼儔僨僋偱偺儔僀償榐壒偱偡 |

| 侾俈俀侾擭 | 僶僢僴偑乻僽儔儞僨儞僽儖僌嫤憈嬋乼傪嶌嬋 儕僸僥儖偝傫偵偼丄僽儔儞僨儞僽儖僌嫤憈嬋戞俆斣偺儔僀償榐壒偑偁傝傑偡丅 侾俋俈俉擭俁寧俀俇擔偺榐壒丅儌僗僋儚偱偺壒妝堾僆乕働僗僩儔偲偺嫟墘偱偡丅巜婗偼丄僯僐儔僄僼僗僉乕 俠俢偼丄俴俬倁俤丂俠俴俙俽俽俬俠俽偐傜弌偰偄傑偡丅俴俠俴丂侾侽俁 |

| 侾俈俀俀擭 | 僶僢僴偑乻暯嬒棪僋儔償傿乕傾嬋廤乼戞侾姫乮帺昅峞乯傪姰惉 儕僸僥儖偝傫偺暯嬒棪僋儔償傿乕傾嬋廤偺榐壒偼丄嬥帤搩偩偲巚偄傑偡丅仺侾俋俈侽擭戙嶲徠  |

| 侾俈俀俁擭 | 僶僢僴偑丄僀儞償僃儞僔儑儞偲僔儞僼僅僯傾傪嶌嬋 |

| 侾俈俀俈擭 | 僶僢僴偑乻儅僞僀庴擄嬋乼傪弶墘 僕儍働僢僩偼丄僇乕儖丒儕僸僞乕偺侾俋俆俉擭偺榐壒偺傕偺丅 |

| 侾俈俁侽擭 | 僶僢僴偑丄俀戜偺僠僃儞僶儘偺偨傔偺嫤憈嬋戞俀斣丂僴挿挷丂俛倂倁丏侾侽俇侾傪嶌嬋乮侾俈俀俈乣俁侽擭崰乯 |

| 侾俈俁侾擭 | 僶僢僴偑乻僋儔價乕傾楙廗嬋廤乼戞侾姫乮僷儖僥傿乕僞乯傪弌斉 儕僸僥儖偝傫偼丄僷儖僥傿乕僞傪墘憈偟傑偣傫丅側偤偐傢偐傝傑偣傫丅 偟偐偟丄僷儖僥傿乕僞偺墘憈傪偁傟偙傟斾妑偟偰丄偦偺姶憐傪亀壒妝傪傔偖傞庤挔亁偵彂偒巆偝傟偰偄傑偡丅 偦偙偺搊応偡傞偺偼丄僌乕儖僪丄償僃僨儖僯僐僼丄偦偟偰儕僷僢僥傿偱偡丅 儕僸僥儖偝傫偼丄僌乕儖僪偝傫偺僷儖僥傿乕僞傪挳偄偰丄侾俋俈俀擭侾俀寧偵偮偓偺傛偆側儊儌傪巆偝傟偰偄傑偡丅 丂乻僌儗儞丒僌乕儖僪丄乽僶僢僴偺傕偭偲傕執戝側墘憈幰乿 丂僌儗儞丒僌乕儖僪偼帺暘偺僶僢僴傪敪尒偟偨丅偦偟偰偦偺堄枴偱偼偦偺傛偆側嶿帿傪庴偗傞偵抣偡傞恖暔偩丅 丂斵偺庡偨傞旤揰偼壒怓柺偵偁傞偲巚偊傞丅偦傟偼傑偝偵僶僢僴偵憡墳偟偄傕偺偩丅 丂偲偼偄偊丄僶僢僴偺壒妝偼巹偵尵傢偣傟偽傕偭偲怺偔丄傕偭偲尩偟偄傕偺傪梫媮偡傞丅慠傞偵僌乕儖僪偵偍偄偰偼丄偄偭偝偄偑偪傚偭偲偽偐傝婸偐偟偡偓丄奜柺揑偡偓傞丅偦偺忋丄偄偭偝偄偺孞傝曉偟傪峴傢側偄丅偙傟偼嫋偣側偄丅偮傑偼僶僢僴偺壒妝傪偦傟傎偳垽偟偰偄側偄偲偄偆偙偲側偺偩丅乼乮亀儕僸僥儖亁271噉乯 償僃僨儖僯僐僼偺僶僢僴偺僷儖僥傿乕僞慡嬋偺榐壒 俠俢偼丄俵俤俴俷俢俬倄俙丂俛倁俠倃亅俁俈侽侽亅俀 壓偺俢俬俽俠偵廂榐偝傟偰偄傞偺偼丄儕僷僢僥傿偺僷儖僥傿乕僞戞侾斣偺榐壒偱偡丅 傎偐偺僷儖僥傿乕僞偺榐壒偼偁傝傑偣傫丅  |

| 侾俈俁俀擭 | 儓僙僼丒僴僀僪儞偑惗傑傟傞乮乣侾俉侽俋乯 |

| 侾俈俁俁擭 | 僶僢僴偑丄僠僃儞僶儘嫤憈嬋丂俛倂倁丏侾侽俆俀傪嶌嬋乮侾俈俁侽乣俁俁擭崰乯 |

| 侾俈俁係擭 | |

| 侾俈俁俆擭 | 僶僢僴偑乻僋儔價乕傾楙廗嬋廤乼戞俀姫乮乽僀僞儕傾嫤憈嬋乿俛倂倁俋俈侾偲乽僼儔儞僗彉嬋乿乮俛倂倁俉俁侾乯乯傪弌斉 丂丂僀僞儕傾嫤憈嬋偼丄侾俋係俉擭偺儕僸僥儖偝傫偺儔僀償墘憈偑乮俵俵俹亅侽俀乯偑偁傝傑偡 丂丂傑偨斢擭偺儔僀償墘憈乮侾俋俋侾擭侾侾寧俀擔乯傕偒偗傑偡乮俴俠俴係俀侾乯 丂丂墘憈帪娫偼丄慜幰偑丂嘆俁丗俁俇丂嘇係丗係俀丂嘊俁丗俀俆 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 屻幰偑丂嘆係丗侽俀丂嘇俆丗侾俋丂嘊係丗侾俁 |

| 侾俈俁俇擭 | |

| 侾俈俁俈擭 | |

| 侾俈俁俉擭 | |

| 侾俈俁俋擭 | 僶僢僴偑乻僋儔價乕傾楙廗嬋廤乼戞俁姫乮僆儖僈儞丒僐儔乕儖慜憈嬋廤乯傪弌斉 丂丂丂偙偺偆偪俛倂倁俉侽俀亅俉侽俆偺乽僪僁僄僢僩乿偺儕僸僥儖偝傫偺墘憈偼丄俴俠俴係俀侾偱偒偗傑偡 丂丂丂丂丂丂侾俋俋侾擭侾侾寧俀擔偺儔僀償  |

| 侾俈係俀擭 | 僶僢僴偑乻僋儔價乕傾楙廗嬋廤乼戞係姫乮僑乕儖僪儀儖僌曄憈嬋乯傪弌斉 巆擮側偑傜丄儕僸僥儖偝傫偼丄偙偺戝嬋傪墘憈偟偰偄傑偣傫丅侾俋俆俈擭偵儌僗僋儚偱僌儗儞丒僌乕儖僪偝傫偺墘憈傪挳偄偰姶憐傪弎傋偰偍傜傟傑偡丅仺侾俋俆俈擭偺崁栚 侾俋俈俆擭俇寧俀俋擔偵丄僘僓僫丒儖乕僕僠僐儚偺墘憈偱丄僑乕儖僪儀儖僌曄憈嬋傪挳偄偰丄師偺儊儌傪巆偝傟偰偄傑偡丅 亀僶僢僴偺偙偺嫄戝側嶌昳傪僴乕僾僔僐乕僪偱挳偔偺偼弶傔偰偩丅 丂僌乕儖僪偺墘憈夛偱偺墘憈偲儗僐乕僪偼挳偄偨偙偲偑偁傞丅偄偮偺擔偐帺暘傕抏偄偰傒偨偄傕偺偩.....嵟屻傑偱抏偒捠偣傞傕偺側傜丅亁乮亀儕僸僥儖亁303噉乯 儕僸僥儖偝傫偑挳偄偨儗僐乕僪偼丄摉慠側偑傜丄媽斦偺傎偆偱偡丅壓偼俠俢壔偝傟偨僕儍働僢僩丅 |

| 侾俈係俋擭 | 僶僢僴偑乻僼乕僈偺媄朄乼傪嶌嬋 |

| 侾俈俆侽擭 | 俰丏俽丏僶僢僴巰嫀 儘僔傾偱嵟弶偺堦斒恖傓偗偺寑応偑丄償僅儖僐僼乮17278-63乯偵傛偭偰儎儘僗儔償儕偵愝棫偝傟傞 |

| 侾俈俆侾擭 | |

| 侾俈俆俀擭 | 儉僣傿僆丒僋儗儊儞僥傿抋惗乮乣侾俉俁俀乯 丂僋儗儊儞僥傿傪僺傾僲偱墘憈偡傞偙偲傕丄儂儘償傿僢僣偝傫偑傗偭偰偄傞偙偲偱偡丅 丂俠俢丂俼亅俛倁俠俠丂俈俁係俁 丂丂丂丂俼亅俛倁俠俠俇俉係 |

| 侾俈俆俁擭 | |

| 侾俈俆係擭 | |

| 侾俈俆俆擭 | |

| 侾俈俆俇擭 | 幍擭愴憟奐巒丂僼儕乕僪儕僸俀悽偑僔儗僕傾怤擖丂丂乣侾俈俇俁擭 僆乕僗僩儕傾偲僾儘僀僙儞偑僪僀僣傪愴応偲偟偨愴憟傪婲偙偟偨偨傔偵丄僪僀僣偺僺傾僲惢憿嬈幰偑僀僊儕僗偵搉傞 僄儕僓償僃乕僞彈掗偑丄儌僗僋儚偵儘僔傾嵟弶偺忢愝寑応傪偮偔傞丅 儘僔傾嵟弶偺寑嶌壠僗儅儘乕僐僼乮1717-77乯偑憤娔撀偵側傞丅 償僅儖僐僼偼偙偙偱柤桪丒柤墘弌壠偲偟偰儘僔傾墘寑巎忋偵柤傪巆偡 |

| 侾俈俆俈擭 | |

| 侾俈俆俉擭 | |

| 侾俈俆俋擭 | |

| 侾俈俇侽擭 | |

| 侾俈俇侾擭 | |

| 侾俈俇俀擭 | |

| 侾俈俇俁擭 | |

| 侾俈俇係擭 | |

| 侾俈俇俆擭 | |

| 侾俈俇俇擭 | |

| 侾俈俇俈擭 | 僴僀僪儞偑丄僠僃儞僶儘嫤憈嬋僯挿挷丂俫倧倐丏倃倁俬俬俬亅俀傪嶌嬋乮侾俈俇俈擭埲慜乯 儕僸僥儖偝傫偺俴俢丂俽倀俶 俠俼俷倂俶丂俠俼俴俛丂俆俆侽侽係乮係俴俢乯 丂丂丂侾俋俉俁擭侾俀寧侾俉擔丂儌僗僋儚丂僣傿儕儏僋巜婗偺儈儞僗僋幒撪娗尫妝抍偲 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞侾斣僿挿挷丂俲丏俁俈傪嶌嬋 |

| 侾俈俇俉擭 | |

| 侾俈俇俋擭 | |

| 侾俈俈侽擭 | 亀僪僀僣丄僆乕僗僩儕傾偱偼丄偲偔偵侾俈俈侽擭戙偐傜媨掛偺嵿惌忬嫷偑偒傢傔偰埆壔偟偨丅偐偝傓愴旓偺傎偐偵丄夁搙側壒妝擬傕晧嵚偺尨場偱偁偭偨丅 丂偮傑傝崙壠宱嵪傪柍帇偟偰丄憇楉側媨掛寑応傪偐傑偊丄桳柤側嶌嬋壠丄壧庤傪朄奜側宊栺椏偱偐偐偊丄壺旤側媨掛暥壔傪嫞偭偨偺偱偁傞丅偦偺偨傔偵憇楉側壒妝暥壔傪屩偭偨儅儞僴僀儉傗僪儗僗僨儞丄僄僗僥儖僴乕僕乕丄僔儏僩僁僢僩僈儖僩側偳桳椡側媨掛偼丄敎戝側晧嵚偺偨傔偵僆儁儔寑応傪夝嶶偟丄妝抍傕嬌抂偵弅彫偣偞傞傪偊側偔側偭偰偄偭偨丅亁乮惣尨柅挊亀僺傾僲偺抋惗亁島択幮慖彂儊僠僄丂1995擭丂9噉乯 |

| 侾俈俈侾擭 | 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂僴抁挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅俀侽傪嶌嬋 |

| 侾俈俈俀擭 | |

| 侾俈俈俁擭 | 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂儂挿挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅俀俀傪嶌嬋乮侾俈俈俁丠乯 儕僸僥儖偝傫偼丄侾俋俇俈擭俈寧侾係擔偵僗億儗乕僩偱榐壒偟偨帺暘偺墘憈偺俴俹傪挳偒側偑傜丄乽壒妝傪傔偖傞庤挔乿侾俋俈侾擭俁寧偵偮偓偺傛偆偵婰偟偰偄傑偡丅乻僴僀僪儞偺儂挿挷偺僜僫僞偼戝岲偒偩丅偙傟傪弶傔偰抏偄偨偲偒偺傕偺丅乼乮241噉乯 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂僯挿挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅俀係傪嶌嬋乮侾俈俈俁丠乯 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞俆斣僯挿挷丂俲丏侾俈俆傪嶌嬋 |

| 侾俈俈係擭 | 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂僿挿挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅俀俋傪嶌嬋 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂儘抁挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅俁俀傪嶌嬋乮侾俈俈係乣俈俇乯 |

| 侾俈俈俆擭 | 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞侾斣僴挿挷丂俲丏俀俈俋傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞俀斣僿挿挷丂俲丏俀俉侽傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞俁斣曄儘挿挷丂俲丏俀俉侾傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞係斣曄儂挿挷丂俲丏俀俉俀傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞俆斣僩挿挷丂丂俲丏俀俉俁傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞俇斣僯挿挷丂丂俲丏俀俉係傪嶌嬋 |

| 侾俈俈俇擭 | |

| 侾俈俈俈擭 | 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞俋斣曄儂挿挷丂俲丏俀俈侾乽僕儏僲乕儉乿傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞俈斣僴挿挷丂丂俲丏俁侽俋傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞俋斣僯挿挷丂丂俲丏俁侾侾傪嶌嬋 |

| 侾俈俈俉擭 | 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞俉斣僀抁挷丂丂俲丏俁侾侽傪嶌嬋 |

| 侾俈俈俋擭 | |

| 侾俈俉侽擭 | 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂僴挿挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅俁俆傪嶌嬋乮侾俈俉侽擭埲慜乯 |

| 侾俈俉侾擭 | 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞侾侽斣僴挿挷丂丂俲丏俁俁侽傪嶌嬋乮乣俉俁乯 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞侾侾斣僀挿挷丂丂俲丏俁俁侾乽僩儖僐峴恑嬋偮偒乿傪嶌嬋丂乮乣俉俁乯 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞侾俀斣僿挿挷丂丂俲丏俁俁俀傪嶌嬋乮乣俉俁乯 |

| 侾俈俉俀擭 | |

| 侾俈俉俁擭 | 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞侾俁斣曄儘挿挷丂丂俲丏俁俁俁傪嶌嬋 |

| 侾俈俉係擭 | 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂僩挿挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅係侽傪嶌嬋乮侾俈俉係擭埲慜乯 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞侾俆斣曄儘挿挷丂俲丏係俆侽傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞侾俈斣僩挿挷丂俲丏係俆俁傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞侾俉斣曄儘挿挷丂俲丏係俆俇傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑丂僺傾僲丒僜僫僞戞侾係斣僴抁挷丂丂俲丏係俆俈傪嶌嬋 |

| 侾俈俉俆擭 | 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞俀侽斣僯抁挷丂俲丏係俇俇傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞俀侾斣僴挿挷丂俲丏係俇俈傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞俀俀斣曄儂挿挷丂俲丏係俉俀傪嶌嬋 |

| 侾俈俉俇擭 | 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞俀俁斣僀挿挷丂俲丏係俉俉傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞俀係斣僴抁挷丂俲丏係俋侾傪嶌嬋 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞俀俆斣僴挿挷丂俲丏俆侽俁傪嶌嬋 |

| 侾俈俉俈擭 | |

| 侾俈俉俉擭 | 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞俀俇斣僯挿挷丂俲丏俆俁俈乽懻姤幃乿傪嶌嬋 |

| 侾俈俉俋擭 | 僼儔儞僗妚柦 亀...僼儔儞僗妚柦偑婲偙傞偲丄崱搙偼僄儔乕儖偵戙昞偝傟傞僼儔儞僗偺嬈幰偑僀僊儕僗偵搉傝丄僀僊儕僗丒傾僋僔儑儞偺敪揥偵峷專偡傞偙偲偵側傞丅偦傟傜偑婎慴偲側傝丄侾俋悽婭偺嵟弶偺俆侽擭娫偵傢偨傝僂傿乕儞偲偲傕偵儘儞僪儞偼僺傾僲惗嶻偺拞怱抧偲側傝丄偟偐傕椉幰偺僺傾僲偼丄嬁偒傕妝婍偺婡峔傕戝偒偔堎側傞偙偲偐傜丄壒妝偺堎側偭偨曽岦傊偲旤堄幆傪敪揥偝偣偰偄偔偙偲偵側傞丅亁乮惣尨柅挊亀僺傾僲偺抋惗亁丂9-10噉乯 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂僴挿挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅係俉傪嶌嬋 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂曄儂挿挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅係俋傪嶌嬋乮侾俈俉俋乣俋侽乯 |

| 侾俈俋侾擭 | 儌乕僣傽儖僩偑僺傾僲嫤憈嬋戞俀俈斣曄儘挿挷丂俲丏俆俋俆傪嶌嬋 儕僸僥儖偝傫偼丄僆乕儖僪僶儔壒妝嵳偱僽儕僥儞偲偙偺嬋傪墘憈偟偰偄傑偡 俠俢偼丄俲俬俠俠丂俀俀俇俋 |

| 侾俈俋俀擭 | |

| 侾俈俋俁擭 | 僴僀僪儞偑丄傾儞僟儞僥偲曄憈嬋僿抁挷丂俫倧倐丏倃倁俬俬亅俇傪嶌嬋 儀乕僩乕償僃儞偑僺傾僲嫤憈嬋戞俀斣曄儘挿挷嶌昳侾俋傪嶌嬋乮擭戙偲嶌昳斣崋偑媡偱偡偑俋係乣俋俆擭夵掶乯 儕僸僥儖偝傫偼丄僺傾僲嫤憈嬋戞俀斣傪墘憈偝傟傑偣傫丅摨條偵戞係斣丄戞俆斣乽峜掗乿傕墘憈偝傟傑偣傫丅 |

| 侾俈俋係擭 | 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂曄儂挿挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅俆俀傪嶌嬋 僴僀僪儞偑丄僺傾僲丒僜僫僞丂僴挿挷丂俫倧倐丏倃倁俬亅俆侽傪嶌嬋乮侾俈俋係乣俋俆乯 |

| 侾俈俋俆擭 | 儀乕僩乕償僃儞偑僺傾僲嫤憈嬋戞侾斣僴挿挷嶌昳侾俆傪嶌嬋 儕僸僥儖偝傫偼丄僺傾僲嫤憈嬋戞侾斣偼孞傝曉偟墘憈偟丄傑偨俠俢偱巹偨偪傕挳偔偙偲偑偱偒傑偡丅偨偩丄侾俋俇係擭偐傜侾俋俉俈擭偺娫偼丄墘憈婰榐偑側偄偲巚偄傑偡丅俠俢偱擖庤偱偒傞傕偺傪嫇偘偰偍偒傑偡丅 丂丂丂侾俋俆俇擭侾俀寧侾俉擔丂僽儖僲丂僶僇儔巜婗僽儖僲廈棫娗尫妝抍丂俹俼俙俧俙丂俀俆係丂侽俀係 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仏偙傟偼侾俆枃僙僢僩偺側偐偵傕擖偭偰偄傑偡 丂丂丂侾俋俇侽擭侾侾寧侾擔丂丂儃僗僩儞丂儈儏儞僔儏巜婗儃僗僩儞岎嬁妝抍丂俙俽丂俢俬俽俠丂俙俽丂俁俁俆乛俇 丂丂丂侾俋俇侽擭侾侾寧俀擔乣俁擔丂儃僗僩儞丂儈儏儞僔儏巜婗儃僗僩儞岎嬁妝抍丂俼俠俙丂俇俉侽係亅俀亅俼俧 丂丂丂侾俋俇俀擭俆寧丂丂丂丂丂儌僗僋儚丂僐儞僪儔僔儞巜婗儌僗僋儚丒僼傿儖丂俼倀俽俽俬俙俶丂俢俬俽俠丂俼俢丂俠俢丂侾侾侽係侾 丂丂丂侾俋俇俀擭俇寧俀侾擔丂僾儔僴丂傾儞僠僃儖巜婗僠僃僐丒僼傿儖丂俹俼俤俴倀俢俤丂俹俼俤丂俀侾俆俈 丂丂丂侾俋俉俉擭俈寧俇擔丂丂僼儗儞僗僽儖僌丂僄僢僔僃儞僶僢僴巜婗丂俼俠俙丂俇侾俆俁係亅俀 儀乕僩乕償僃儞偑嶌昳俀偺嶰偮偺僺傾僲丒僜僫僞傪嶌嬋 丂丂戞侾斣僿抁挷嶌昳俀亅侾乮侾俈俋俁亅俋俆乯 丂丂戞俀斣僀挿挷嶌昳俀亅俀乮侾俈俋係亅俋俆乯 丂丂戞俁斣僴挿挷嶌昳俀亅俁乮侾俈俋係亅俋俆乯 儕僸僥儖偝傫偼丄嶌昳俀偺偆偪丄戞俀斣偼墘憈偝傟傑偣傫丅 戞侾斣偼丄侾俋俈侽擭戙偵廤拞揑偵墘憈偝傟偰偄傞傛偆偱偡丅 丂俠俢偼丄侾俋俈俇擭俇寧丂僩僁乕儖乕僘丂俤俵俬丂俠俵俽丂俇係係俀俋丂俀 丂丂丂丂丂丂侾俋俈俇擭侾侽寧侾侽擔丂MUSIC&ARTS丂CD丂俈俈俆乮係CD乯 戞俁斣偼丄侾俋俆侽擭戙偲俇侽擭戙偵墘憈偝傟偰偄傑偡偑丄戞侾斣摨條偵侾俋俈侽擭戙乮俈係擭偐傜俈俆擭乯偵廤拞揑偵墘憈偝傟偰偄傑偡丅 丂CD偼丄侾俋俆侽擭戙丂儌僗僋儚丂俼倀俽俽俬俙俶丂俵俙俽俿俤俼俽丂俼俵丂侾侽 丂丂丂丂丂丂侾俋俇侽擭俇寧丂儗僯儞僌儔乕僪丂俴俤俶俬俶俧俼俙俢丂俵俙俽俿俤俼俽丂俴俵丂侾俁俀俁 丂丂丂丂丂丂侾俋俇侽擭侾侽寧侾俋擔丂僯儏乕儓乕僋丂俠俷俴倀俵俛俬俙丂俵俀俴丂俀俈俀 丂丂丂丂丂丂侾俋俈俆擭侾寧侾俀擔丂儌僗僋儚丂MUSIC&ARTS丂CD丂俈俈俆 丂丂丂丂丂丂侾俋俈俆擭係寧俁擔偐傜侾係擔丂償傿乕儞丂俵俤俴俷俢俬倄俙乛俰倁俠丂倁俢俠亅侾侽俉係 丂丂丂丂丂丂侾俋俈俆擭俇寧俀擔丂僾儔僴丂俹俼俙俧俙丂俀俆係丂侽俀侽 丂丂丂丂丂丂侾俋俈俆擭俇寧侾侾擔丂僆乕儖僪僶儔丂俛俛俠丂俛俛俠俴丂係侽俆俀亅俀 丂儀乕僩乕償僃儞偺僺傾僲丒僜僫僞偵偮偄偰偼丄偦偺儁乕僕傪嶲徠偔偩偝偄 |

| 侾俈俋俇擭 | 儀乕僩乕償僃儞偑僺傾僲丒僜僫僞乮僜僫僠僱乯戞俀侽斣僩挿挷嶌昳係俋偺俀傪嶌嬋 儕僸僥儖偝傫偺墘憈偼丄擇庬椶偺俠俢偱挳偗傑偡乮俀侽侽俀擭侾寧帪揰乯 丂侾俋俇俁擭俇寧偐傜俈寧丂僷儕丂俹俫俬俴俬俹俽丂係俇係丂俈侾侽亅俀 丂侾俋俋俀擭侾侽寧俀俆擔丂傾儉僗僥儖僟儉丂俹俫俬俴俬俹俽丂係俁俉丂係俉俇亅俀 丂儕僸僥儖偝傫偼丄儀乕僩乕償僃儞偺偡傋偰偺僺傾僲丒僜僫僞傪墘憈偟傑偣傫偑丄偦傟偼嬋偺戝彫偵偐偐傢傝偺側偄婎弨偱慖偽傟偰偄傞偺偩偲偄偆偙偲偑丄傆偨偮偺僜僫僠僱乮嶌昳係俋乯偑娷傑傟偰偄傞偙偲偱傢偐傝傑偡丅 |

| 侾俈俋俈擭 | 儀乕僩乕償僃儞偑僺傾僲丒僜僫僞戞係斣曄儂挿挷嶌昳俈乮侾俈俋俇亅俋俈乯傪嶌嬋 儕僸僥儖偝傫偼丄偙偺嬋傪墘憈偟偰偄傑偡偑丄侾俋俈侽擭戙乮俈係擭偲俈俆擭乯偵尷傜傟傞傛偆偱偡丅 丂俠俢偼丄侾俋俈俆擭侾寧侾俀擔丂儌僗僋儚丂MUSIC&ARTS丂CD丂俈俈俆 丂丂丂丂丂丂侾俋俈俆擭係寧俁擔偐傜侾係擔丂俵俤俴俷俢俬倄俙乛俰倁俠丂倁俢俠亅侾侽俉係 儀乕僩乕償僃儞偑僺傾僲丒僜僫僞乮僜僫僠僱乯戞侾俋斣僩抁挷嶌昳係俋偺侾傪嶌嬋乮侾俈俋俈丠乯 儕僸僥儖偝傫偼丄偙偺僜僫僠僱傪侾俋俇侽擭戙偵墘憈偟偨偁偲丄俁侽擭傪宱偰丄侾俋俋俀擭偵廤拞揑偵墘憈偝傟偰偄傑偡丅側偤丠 丂俠俢偼丄侾俋俇俁擭俇寧偐傜俈寧丂僷儕丂俹俫俬俴俬俹俽丂係俇係丂俈侾侽亅俀 丂丂丂丂丂丂侾俋俋俀擭侾侽寧俀俆擔丂傾儉僗僥儖僟儉丂俹俫俬俴俬俹俽丂係俁俉丂係俉俇亅俀 |

| 侾俈俋俉擭 | 儀乕僩乕償僃儞偑嶌昳侾侽偺嶰偮偺僺傾僲丒僜僫僞傪嶌嬋 丂戞俆斣僴抁挷嶌昳侾侽亅侾 丂戞俇斣僿挿挷嶌昳侾侽亅俀 丂戞俈斣僯挿挷嶌昳侾侽亅俁 儕僸僥儖偝傫偼丄戞俆斣傪墘憈偝傟傑偣傫丅 戞俇斣偼丄侾俋俉侽擭偲俉侾擭偵廤拞揑偵墘憈偝傟偰偄傑偡丅 俠俢偼丄侾俋俉侽擭侾侽寧俀俇擔丂俹俷俴俴俬俶俧丂倁俬俠俿俷俼丂倁俬俠俠亅俇侽侽俈俆 丂丂丂丂丂侾俋俉侽擭侾侾寧俈擔丂僷儕丂俹倄俼俙俵俬俢丂侾俁俆侽侽乛侾 戞俈斣偼丄儕僸僥儖偝傫偵偲偭偰偍婥偵擖傝偺僺傾僲丒僜僫僞偺傛偆偵巚偊傑偡丅偦傟偼丄墘憈偺偡偽傜偟偝傕偁傝傑偡偑丄侾俋俆侽擭戙偐傜俉侽擭戙偼偠傔偵偐偗偰丄傎傏嬒摍偵墘憈偝傟懕偗傞偐傜偱偡丅戞俀妝復偺桳柤側儔儖僑偺偣偄偱偟傚偆偐丠儕僸僥儖偝傫偺偙偺妝復偺墘憈偼僶僢僋僴僂僗偝傫偱挳偄偰偄偨巹偵偼僔儑僢僉儞僌偱偟偨丅偨偩斢擭偵偼丄偙偺僜僫僞傪傕偆庢傝忋偘偰墘憈偝傟偰偄傑偣傫丅 俠俢偼丄侾俋俆俋擭侾侾寧侾擔丂僾儔僴丂俹俼俙俧俙丂俀俆係丂侽俀侽 丂丂丂丂丂侾俋俇侽擭俀寧俀俉擔丂僽僇儗僗僩丂俹俼俤俽俿俬俧俤丂侾俋俀侽丏係侽侾俈亅俀 丂丂丂丂丂侾俋俇侽擭俇寧丂儗僯儞僌儔乕僪丂俴俤俶俬俶俧俼俙俢丂俵俙俽俿俤俼俽丂俴俵丂侾俁俀俁 丂丂丂丂丂侾俋俈俇擭俇寧丂僩僁乕儖乕僘丂俤俵俬丂俠俵俽丂俈丂俇俇係俀俋丂俀 丂丂丂丂丂侾俋俈俇擭俉寧俀俆擔丂僿儖僔儞僉丂MUSIC&ARTS丂CD亅侾侽俀侽 丂丂丂丂丂侾俋俉侽擭侾侽寧俀侽擔丂俹俷俴俴俬俶俧丂倁俬俠俿俷俼丂倁俬俠俠亅俇侽侽俈俆 丂丂丂丂丂侾俋俉侽擭侾侾寧俈擔丂僷儕丂俹倄俼俙俵俬俢丂侾俁俆侽侽乛侾 丂丂墘憈偝傟偰偄傞巔偑尒偊傞俴俢傕偁傝傑偡丅 儀乕僩乕償僃儞偑乽斶溒乿僜僫僞乮戞俉斣僴抁挷嶌昳侾俁乯傪嶌嬋 儕僸僥儖偝傫偼丄侾俋俆侽擭戙偵墘憈偝傟偨偁偲丄係侽擭娫嬤偔墘憈偝傟偰偄傑偣傫丅傆偨偨傃墘憈偝傟偨偺偼丄侾俋俋俁擭偺偙偲偩偲巚偄傑偡丅 丂侾俋俆俉擭係寧俈擔丂儌僗僋儚丂俹俙俼俶俙俽俽倀俽丂俹俙俠俢丂俋俇亅侽侽俆乛俇 丂侾俋俆俋擭俇寧係擔丂儌僗僋儚丂俵俤俴俷俢俬倄俙乛俛俵俧丂俀俋係俇俀丂俀 壓偺幨恀偼丄俹俙俼俶俙俽俽倀俽 丂 |

| 侾俈俋俋擭 | 儀乕僩乕償僃儞偑嶌昳侾係偺擇偮偺僺傾僲丒僜僫僞傪嶌嬋 丂戞俋斣儂挿挷嶌昳侾係亅侾乮侾俈俋俉亅俋俋乯 丂戞侾侽斣僩挿挷嶌昳侾係亅俀乮侾俈俋俋丠乯 |