出エジプト記 No. XIX 祭壇と庭

27:1 祭壇をアカシヤ材で作る。その祭壇は長さ五キュビト、幅五キュビトの四角形でなければならない。高さは三キュビトとする。 27:2 その四隅の上に角を作る。その角は祭壇の一部でなければならない。青銅をその祭壇にかぶせる。 27:3 灰を取るつぼ、十能、鉢、肉刺し、火皿を作る。祭壇の用具はみな、青銅で作らなければならない。 27:4 祭壇のために、青銅の網細工の格子を作り、その網の上の四隅に、青銅の環を四個作る。 27:5 その網を下方、祭壇の出張りの下に取りつけ、これを祭壇の高さの半ばに達するようにする。 27:6 祭壇のために、棒を、アカシヤ材の棒を作り、それらに青銅をかぶせる。 27:7 それらの棒は環に通されなければならない。祭壇がかつがれるとき、棒は祭壇の両側にある。 27:8 祭壇は中をからにして板で作らなければならない。山であなたに示されたところにしたがって、彼らはこれを作らなければならない。

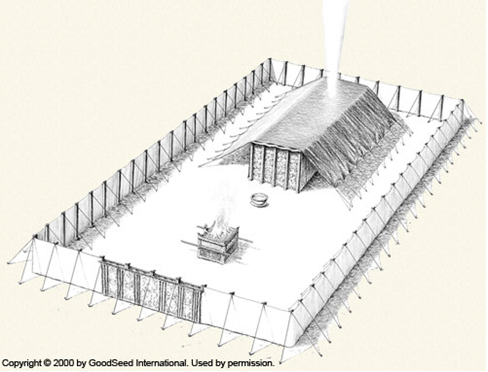

祭壇というのは、犠牲の動物を焼くかまどです。縦横2メートル、高さ1.2メートルで、アカシヤの板を青銅で覆いました。これらの設備の特徴は、全て移動できる物だったということです。ですから必ず担ぎ棒が付いていました。相当重い物だったことでしょう。これらを祭司たちが担いで砂漠を移動しました。幕屋という天幕の神殿は移動することを前提としていました。これは世界の歴史の中でも特異なものだったことでしょう。 随分、細かい設計図を示されていたのですね。青銅で覆ったにしても、中のアカシヤ材は焼けなかったのでしょうか。毎日々々、この祭壇で動物が焼かれました。私たち日本人は農耕民族ですから、このような礼拝はなじめないですね。しかし、この後、レビ記にはその深い意味が書かれています。全焼のいけにえ、和解のいけにえ、罪のいけにえなど全て肉を焼く儀式です。中には粉で作ったパンなども焼きました。

青銅は裁きを表します。恐らく私たちは死後、天の幕屋の前に行ったとき、それらの本当の意味を知るでしょうが、現在はその霊的意味を知ることは難しいことです。あるいはユダヤ人なら知っているかもしれません。メサニック・ジュー(イエスをキリストと信じたユダヤ人)のフルクテンバウム師の話を聞きたいところです。尚、この後、政治的に追い詰められた王や将軍たちが、この祭壇の角をつかんで命乞いをする場面が幾度か出てきます。

祭壇

想像して作った幕屋の模型

27:9 幕屋の庭を造る。南側に面して、庭の掛け幕を、その側のための長さ百キュビトの撚り糸で織った亜麻布を、張る。 27:10 柱は二十本、その二十個の台座は青銅で、柱の鉤と帯輪は銀とする。 27:11 同じように、北に面して、その長さで、長さ百キュビトの掛け幕とする。柱は二十本、その二十個の台座は青銅で、柱の鉤と帯輪は銀とする。 27:12 また、西に面して庭の幅には五十キュビトの掛け幕、その柱十本、その台座十個とする。 27:13 前面の東に面する庭の幅も五十キュビト。 27:14 片側に寄せて、十五キュビトの掛け幕と、その三本の柱、その三個の台座とする。 27:15 他の片側にも十五キュビトの掛け幕と、その三本の柱、その三個の台座とする。 27:16 庭の門には、青色、紫色、緋色の撚り糸、それに撚り糸で織った亜麻布を使った長さ二十キュビトの刺繍した幕と、その四本の柱、その四個の台座とする。 27:17 庭の周囲の柱はみな、銀の帯輪を巻きつけ、その鉤は銀、台座は青銅とする。 27:18 この庭は、長さ百キュビト、幅は五十キュビトに五十キュビト、高さ五キュビト、幕は撚り糸で織った亜麻布、その台座は青銅とする。 27:19 幕屋の奉仕に用いるすべての用具、すべての釘、庭のすべての釘は青銅とする。 27:20 あなたはイスラエル人に命じて、燈火用に上質の純粋なオリーブ油を持って来させ、ともしびを絶えずともしておかなければならない。 27:21 アロンとその子らは、あかしの箱の前の垂れ幕の外側にある会見の天幕で夕方から朝まで、主の前にそのともしびをととのえなければならない。これはイスラエル人が代々守るべき永遠のおきてである。

会見の幕屋を取り囲む庭の幕の説明です。長さ40メートル、幅20メートル、高さ2メートルの長方形でした。この形は、日本人なら誰でも知っている形です。神社の形と同じですから。中央に聖所と至聖所。日本の神社もやはり二つに分かれた社殿を持っています。それを取り囲む庭。もちろん多くの国の宗教的な社殿は似たような形をしているかもしれませんが、日本の神社はそっくりそのままなのが不思議です。

ただ、大きな違いは、日本の神社では動物の犠牲を捧げることはなかったことです。日本人はあまり肉食をしませんでした。そして動物を殺して捧げるということを嫌いました。この点が、あまりにも違うので類似点だけを取り上げて関連性を求めるのはどうかと思います。イスラエルの神殿では毎日々々、動物の焼ける匂いがしていたはずです。日本の場合は、そういう匂いは忌み嫌われました。これは仏教の影響かもしれません。

この幕屋は、イスラエルがカナンに定着し、ソロモンが壮大な神殿を作った後も、シロという町に長く保存されていました。(ただし、一番大切な契約の箱はエルサレムのソロモンの神殿にありました。)しかし、時代を経る間に、いつの間にか無くなったのでしょう