教会の女性化

強く、また雄々しくあれ。あなたはこの民に、わたしが彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を獲させなければならない。ヨシュア1:6

ただ強く、また雄々しくあって、わたしのしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲ってはならない。それはすべてあなたが行くところで、勝利を得るためである。1:7

わたしはあなたに命じたではないか。強く、また雄々しくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない」。1:9

見よ、祭司長アマリヤは、あなたがたの上にいて、主の事をすべてつかさどり、イシマエルの子、ユダの家のつかさゼバデヤは王の事をすべてつかさどり、またレビびとはあなたがたの前にあって役人となります。雄々しく行動しなさい。主は正直な人と共におられます。Ⅱ歴代19:11

主を待ち望め、強く、かつ雄々しくあれ。主を待ち望め。詩篇27:14

すべて主を待ち望む者よ、強くあれ、心を雄々しくせよ。詩篇31:24

旧約聖書の登場人物はほとんどが男性で、女性はごく少数です。そして彼らは上の御言葉のように強く雄々しい人々でした。しかし、現在の教会は女性が主流です。これは世界的な傾向です。私は、これはとても困ったことだと思います。本来、イエス様は男性の使徒たちを中心にしていました。あの有名な5つのパンと2匹の魚で5000人を養った奇跡のときも、その5000人は「男だけで」とあります。

また、パウロ先生は、

女は静かにしていて、万事につけ従順に教を学ぶがよい。女が教えたり、男の上に立ったりすることを、わたしは許さない。むしろ、静かにしているべきである。Ⅰテモテ2:11〜12

教会では、妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように、服従しなさい。 もし何かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは、妻にとってはふさわしくないことです。1コリント14:34〜35 とさえ言っています。これなど今時の女性に言ったら大顰蹙を買いそうです。(私は吹き出しそうです・・・)しかし、これは聖書の御言葉なのです。

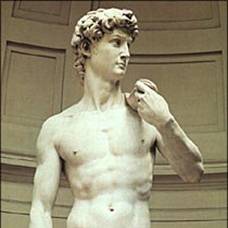

ミケランジェロのダビデ像

キリスト教がローマで公認されると、間もなく、教会は権力と金銭のあつまるところとなりました。やがて、マリヤの神格化が行われ、女神礼拝が教会に入り込みました。マリヤの正式名称は「神の母」です!!! しかし、カトリック教会ではまだ男性が優位に立っていました。教会の女性化が始まったのはプロテスタント、それもアメリカの教会からだと私は思います。アメリカは未開の地を開拓することから始まったために、女性の数が少なく、非常に大切にされました。その結果、女性が大きな力を持つようになったのではないかと私は推測しています。

キリスト教がローマで公認されると、間もなく、教会は権力と金銭のあつまるところとなりました。やがて、マリヤの神格化が行われ、女神礼拝が教会に入り込みました。マリヤの正式名称は「神の母」です!!! しかし、カトリック教会ではまだ男性が優位に立っていました。教会の女性化が始まったのはプロテスタント、それもアメリカの教会からだと私は思います。アメリカは未開の地を開拓することから始まったために、女性の数が少なく、非常に大切にされました。その結果、女性が大きな力を持つようになったのではないかと私は推測しています。 アメリカの教会には男性は沢山います。日本とはかなり違います。しかし、社会全般に女性の発言権は大きいです。その結果教会は女性化しています。これは問題です。

こうしてダビデはその所を去り、アドラムのほら穴へのがれた。彼の兄弟たちと父の家の者は皆、これを聞き、その所に下って彼のもとにきた。また、しえたげられている人々、負債のある人々、心に不満のある人々も皆、彼のもとに集まってきて、彼はその長となった。おおよそ四百人の人々が彼と共にあった。Ⅰサムエル22:1〜2

ダビデがサウル王に追われて逃げていたときのことです。ダビデの元に400人の男たちが集まりました。その男たちといえば「しえたげられている人々、負債のある人々、心に不満のある人々」です。どう考えてもこれは芳しい集団ではありません。どちらかといえばダビデはやくざの組頭と言ったところです。事実、こんなエピソードも残っています。

マオンに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに裕福で、羊三千頭、やぎ一千頭を持っていた。彼はカルメルで羊の毛を切っていた。その人の名はナバルといい、妻の名はアビガイルといった。アビガイルは賢くて美しかったが、その夫は剛情で、粗暴であった。彼はカレブびとであった。ダビデは荒野にいて、ナバルがその羊の毛を切っていることを聞いたので、 十人の若者をつかわし、その若者たちに言った、「カルメルに上って行ってナバルの所へ行き、わたしの名をもって彼にあいさつし、彼にこう言いなさい、『どうぞあなたに平安があるように。あなたの家に平安があるように。またあなたのすべての持ち物に平安があるように。わたしはあなたが羊の毛を切っておられることを聞きました。あなたの羊飼たちはわれわれと一緒にいたのですが、われわれは彼らを少しも害しませんでした。また彼らはカルメルにいる間に、何ひとつ失ったことはありません。あなたの若者たちに聞いてみられるならば、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに、あなたの好意を示してください。われわれは祝の日にきたのです。どうぞ、あなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなたの子ダビデにください』」。ダビデの若者たちは行って、ダビデの名をもって、これらの言葉をナバルに語り、そして待っていた。 ナバルはダビデの若者たちに答えて言った、「ダビデとはだれか。エッサイの子とはだれか。このごろは、主人を捨てて逃げるしもべが多い。どうしてわたしのパンと水、またわたしの羊の毛を切る人々のためにほふった肉をとって、どこからきたのかわからない人々に与えることができようか」。ダビデの若者たちは、そこを去り、帰ってきて、彼にこのすべての事を告げた。Ⅰサムエル25:2〜12

マオンというところにナバル(馬鹿という意味)という金持ちがいました。この人が羊の毛を刈ることになったときのことです。それは農夫なら収穫のときでした。ダビデは若者たちを送って、贈り物を要求したのです。ほとんどゆすりたかりみたいですが、ダビデの軍団は一種の自警団や治安軍隊のような組織になっていたのでしょう。周りの治安を守っていたのです。ところがナバルはその使者たちを馬鹿にして追い返しました。

そこでダビデは従者たちに言った、「おのおの、つるぎを帯びなさい」。彼らはおのおのつるぎを帯び、ダビデもまたつるぎを帯びた。そしておおよそ四百人がダビデに従って上っていき、二百人は荷物のところにとどまった。ところで、ひとりの若者がナバルの妻アビガイルに言った、「ダビデが荒野から使者をつかわして、主人にあいさつをしたのに、主人はその使者たちをののしられました。 しかし、あの人々はわれわれに大へんよくしてくれて、われわれは少しも害を受けず、またわれわれが野にいた時、彼らと共にいた間は、何ひとつ失ったことはありませんでした。われわれが羊を飼って彼らと共にいる間、彼らは夜も昼もわれわれのかきとなってくれました。それで、あなたは今それを知って、自分のすることを考えてください。主人とその一家に災が起きるからです。しかも主人はよこしまな人で、話しかけることもできません」。25:13〜17

さて、ダビデはさきにこう言った、「わたしはこの人が荒野で持っている物をみな守って、その人に属する物を何ひとつなくならないようにしたが、それは全くむだであった。彼はわたしのした親切に悪をもって報いた。もしわたしがあすの朝まで、ナバルに属するすべての者のうち、ひとりの男でも残しておくならば、神が幾重にもダビデを罰してくださるように」。25:21〜:22

ダビデは軍団に攻撃の命令を下します。しかし、考えようによっては、これは強盗にも等しい行為です。結局、ナバルの妻アビガイルの機転でダビデは犯罪にも似た行為をしないですみました。ナバルは後からこれを聞き、恐怖から死んでしまいます。そしてアビガイルはダビデの妻になります。

事の良し悪しは今の物差しでは計れないのでしょうが、私が言いたいのはダビデの男らしさです。ゴリアテとの一騎打ちはあまりにも有名なので取り上げませんでしたが、ダビデは男の中の男、男が惚れるような男です。だからダビデを恐れて追い掛け回したサウル王の息子ヨナタンは、男ダビデに惚れ込んで、自分の代わりに王座に着く人だと認めていました。ヨナタンが死んだ後、ダビデはヨナタンの息子メピボセテを厚く処遇します。こういう男の世界が今の教会には全くと言っていいほど無いのです。そこにはたおやかな女性好みの世界があるだけです。教会は、清く、正しく、美しく、を標榜しますから、男性よりも女性に分があります。表面的には女性の方がこの道には長けていると思われるからです。

ソロモン王も次のように書いています。

伝道者は言う、見よ、その数を知ろうとして、いちいち数えて、わたしが得たものはこれである。わたしはなおこれを求めたけれども、得なかった。わたしは千人のうちにひとりの男子を得たけれども、そのすべてのうちに、ひとりの女子をも得なかった。 伝道の書7:27〜:28

意味は良くわかりませんが、私が読む限り、1000人の中で頼りになるのは男一人だったという意味だと思います。私の考えではありませんよ、お気に召そうと召すまいと、これは聖書の言葉なのです。気に入らなかったら聖書を読まないことです。

女性の中には男性より優れた人々もいることは私も認めます。しかし、教会という信仰の世界では女性は慎み深くあるべきなのです。それは信仰の世界では特に女性の感情的な部分が危険だからです。私は新興宗教の教祖のような女性の牧師を幾人か知っています。もちろん男性にも同じ危険性はあるのですが、この際、御言葉に従いましょう。

ダビデの墓

最後の晩餐の部屋の地下にある。本当かどうかはお好みのままに。

最後の晩餐の部屋の地下にある。本当かどうかはお好みのままに。* 昨年11月11日のメッセージ、ヤコブⅡで創世記29:35節のユダの説明が抜けました。ユダとは「賛美」という意味で、レアが「神の祝福は私にあるのよ、だから賛美します」と言う意味でつけたと考えられます。

どうぞ訂正しておいてください。