Bible Land museum

バイブルランド博物館

創世記Vol.17 アブラハム Ⅰ

12:1 その後、主はアブラムに仰せられた。「あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、わたしが示す地へ行きなさい。 12:2 そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。 12:3 あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろう。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。」

神様はアダムとエバから人類を造りましたが、人類は神に反逆し勝手気ままに生きるようになりました。そこで神様は洪水によって他の全ての人類を滅ぼし、ノアだけを選んで新しい人類を造ることとされました。しかし、またしても人類は神に反逆する道を選び偶像が地に満ちました。そこで神様は、今度はアブラハムという人を選び、神の選民を造ることとされました。

アブラハムの生まれながらの名前はアブラムです。これは「高貴な父」という意味です。やがて神はアブラハムという名に改名するように命じます。これは「多くの人の父」という意味です。しかし、皮肉なことに彼は晩年まで子供がありませんでした。

「あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、わたしが示す地へ行きなさい。 」

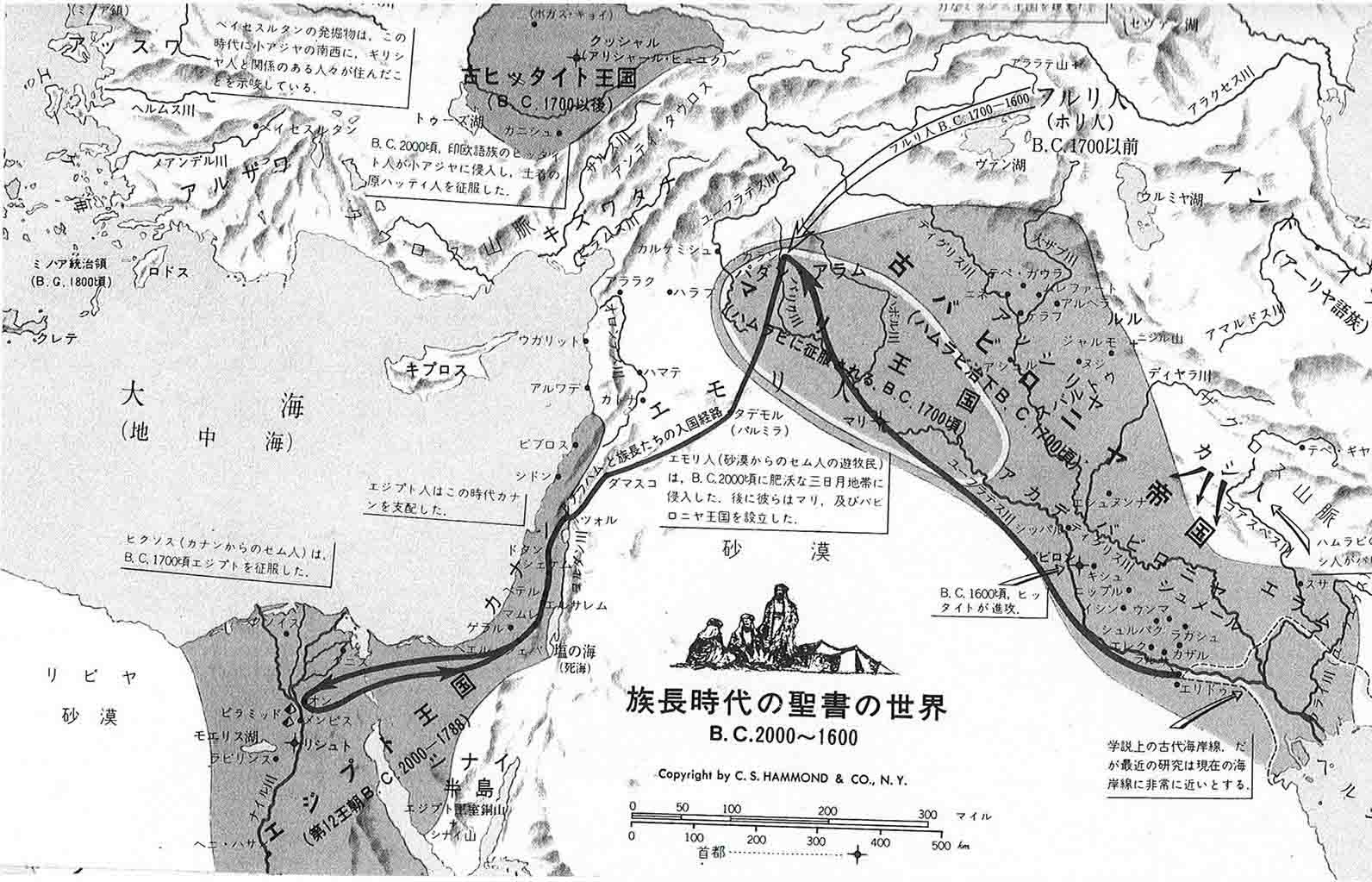

アブラムへの最初の命令は故郷を離れることでした。紀元前2000年ごろのことです。

元々は父のテラがカナンに行くはずのところをカランに留まったのです。ここは偶像の満ちた土地で、月の神シンの神殿があったと言われています。

「そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろう。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。」

この言葉がその後の世界を決定づけたのです。今に至るまでイスラエル人とアラブ人の争いの元となっています。「大いなる国民とする、祝福するものを祝福し、のろう者をのろう。地上の全ての民族は彼によって祝福される。」これは途方もない約束です。言い換えれば、アブラハムは全人類の大祭司となったのです。事実、今でもアブラハムはユダヤ教、イスラム教、キリスト教の三つの宗教で敬われています。たった一人の人が人類全体を決定づける。これはノアの場合と同じです。不思議な話ですね。

(クリックで拡大)

12:4 アブラムは主がお告げになったとおりに出かけた。ロトも彼といっしょに出かけた。アブラムがカランを出たときは、七十五歳であった。 12:5 アブラムは妻のサライと、おいのロトと、彼らが得たすべての財産と、カランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地にはいった。 12:6 アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレの樫の木のところまで来た。当時、その地にはカナン人がいた。 12:7 そのころ、主がアブラムに現われ、そして「あなたの子孫に、わたしはこの地を与える。」と仰せられた。アブラムは自分に現われてくださった主のために、そこに祭壇を築いた。 12:8 彼はそこからベテルの東にある山のほうに移動して天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼は主のため、そこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。 12:9 それから、アブラムはなおも進んで、ネゲブのほうへと旅を続けた。

アブラムの旅はおよそ1500キロ、日数にすれば一月ほどの行程だったと思われますが、当時、他民族の住む地に移動するということは相当に危険を伴ったことだと考えられます。神の命令によらなければ踏み切れないような、勇気の要る信仰の行動だったのでしょう。彼らは商売に行ったのではなく永住するために行ったのですから。

アブラムは弟の息子ロトと妻のサライを連れていました。サライはうまずめでアブラムには子がいませんでしたから、アブラムはロトを息子のように思っていたのでしょう。モレの樫の木というのは当時から特別な意味を持つ聖なる地だったようです。

ここで神様は「あなたの子孫に、わたしはこの地を与える」と言われました。だからパレスチナはアブラハムの正統の子孫であるイスラエルに権利があるのだ・・・というのが、その後、4000年経った今でもイスラエル民族の主張です。何とも気の長い話です。

「彼は主のため、そこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。」祭壇を築くと言うことは、そこで犠牲を捧げたと言うことです。そして「主の名」ヤハウェの名で祈ったのです。当時の世界が不信仰と偶像に満ち溢れていたことを考えると、アブラムがいかに正しい信仰者だったかが分かります。

12:10 さて、この地にはききんがあったので、アブラムはエジプトのほうにしばらく滞在するために、下って行った。この地のききんは激しかったからである。 12:11 彼はエジプトに近づき、そこにはいろうとするとき、妻のサライに言った。「聞いておくれ。あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。 12:12 エジプト人は、あなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って、私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。 12:13 どうか、私の妹だと言ってくれ。そうすれば、あなたのおかげで私にも良くしてくれ、あなたのおかげで私は生きのびるだろう。」 12:14 アブラムがエジプトにはいって行くと、エジプト人は、その女が非常に美しいのを見た。 12:15 パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推賞したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。 12:16 パロは彼女のために、アブラムによくしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ろば、それに男女の奴隷、雌ろば、らくだを所有するようになった。 12:17 しかし、主はアブラムの妻サライのことで、パロと、その家をひどい災害で痛めつけた。 12:18 そこでパロはアブラムを呼び寄せて言った。「あなたは私にいったい何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを、告げなかったのか。 12:19 なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから、私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかし、さあ今、あなたの妻を連れて行きなさい。」 12:20 パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を、彼の妻と、彼のすべての所有物とともに送り出した。

当時も今も、パレスチナは水に恵まれていません。今、イスラエルではガリラヤ湖の水を巨大なパイプでシャロンの野やエルサレム近郊に送って、スプリンクラーで灌漑しています。そのためにヨルダン川の水量が減って、死海もかなり干上がっています。しかし、エジプトは豊かなナイル川によって毎年豊かな実りを与えられていました。(今はアスワンハイダムによってかなり自然環境に変化があるようです。)

さて、それに続く物語はアブラハムの生涯の汚点(二度ある)と言われているところです。確かにユダヤ人の女性は美しい人が多いようです。エリザベス・テーラーはその代表でしょう。それにしても、アブラムがこの地に着いたのが約80歳として、サライは70歳ぐらいです。そんなおばちゃんが見目麗しくて、夫を殺しても手に入れたいとエジプトの王が思うほどだったのでしょうか! まあ、今とは年齢の考え方が違うのかもしれませんが・・・。結局、彼は神様の助けによって危機を脱しました。

13:1 それで、アブラムは、エジプトを出て、ネゲブに上った。彼と、妻のサライと、すべての所有物と、ロトもいっしょであった。 13:2 アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。 13:3 彼はネゲブから旅を続けて、ベテルまで、すなわち、ベテルとアイの間で、以前天幕を張った所まで来た。 13:4 そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。その所でアブラムは、主の御名によって祈った。

再びアブラムはカナンの地に戻ってきました。ここが彼の約束の地だからです。この後、ロトとの別れが起こります。

13:5 アブラムといっしょに行ったロトもまた、羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。 13:6 その地は彼らがいっしょに住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らがいっしょに住むことができなかったのである。 13:7 そのうえ、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に、争いが起こった。またそのころ、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。 13:8 そこで、アブラムはロトに言った。「どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に、争いがないようにしてくれ。私たちは、親類同士なのだから。 13:9 全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。」 13:10 ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツォアルのほうに至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。 13:11 それで、ロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後、東のほうに移動した。こうして彼らは互いに別れた。 13:12 アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。 13:13 ところが、ソドムの人々はよこしまな者で、主に対しては非常な罪人であった。

ここにアブラムの性格が現れています。本来なら自分は叔父なのですから、自分が希望する土地を選ぶことが出来たのですが、甥のロトに譲っています。実に謙虚な叔父さんです。ロトが選んだのは良い地ではありましたが罪の誘惑のはらんだ土地でもありました。やがて、恐ろしい災難に会うことになります。