Bible Land museum

バイブルランド博物館

創世記Vol.2

大気圏

1:6 ついで神は「大空よ。水の間にあれ。水と水との間に区別があるように。」と仰せられた。 1:7 こうして神は、大空を造り、大空の下にある水と、大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。 1:8 神は、その大空を天と名づけられた。こうして夕があり、朝があった。第二日。

活発な水蒸気やガスの噴出が冷えて、地球が安定してきたとき、大気圏が形成されてきました。大気圏は水の分離によって創られました。上の水と下の水です。上の水は今よりもっと平均的に分布し一種の布団のような雲になり、下の水は密度の濃い水蒸気だったのではないでしょうか。地球を取り巻く雲は、ノアの洪水のときに雨になって落ちて、今のような分量になったが、その前はもっと多かったという説も読んだことがあります。それによって地球はノアの時代までは、全体が温暖で極地にも植物が繁茂していたといいます。一方、赤道付近でも今のようには暑くなかったのです。特に、今、石油の出る地域は植物が最も多く生えていたために、それがその後の地殻変動かノアの洪水で地面の下に埋没して石油になったというのです。今のイラクやクウエートの辺りが最も植物の集中していた地域で、そこにエデンの園があったという面白い説もあります。実際に今でも石油と同じ成分の樹液を持つシダ類があるそうですからあながち嘘ともいえません。

活発な水蒸気やガスの噴出が冷えて、地球が安定してきたとき、大気圏が形成されてきました。大気圏は水の分離によって創られました。上の水と下の水です。上の水は今よりもっと平均的に分布し一種の布団のような雲になり、下の水は密度の濃い水蒸気だったのではないでしょうか。地球を取り巻く雲は、ノアの洪水のときに雨になって落ちて、今のような分量になったが、その前はもっと多かったという説も読んだことがあります。それによって地球はノアの時代までは、全体が温暖で極地にも植物が繁茂していたといいます。一方、赤道付近でも今のようには暑くなかったのです。特に、今、石油の出る地域は植物が最も多く生えていたために、それがその後の地殻変動かノアの洪水で地面の下に埋没して石油になったというのです。今のイラクやクウエートの辺りが最も植物の集中していた地域で、そこにエデンの園があったという面白い説もあります。実際に今でも石油と同じ成分の樹液を持つシダ類があるそうですからあながち嘘ともいえません。海と陸

1:9 神は「天の下の水は一所に集まれ。かわいた所が現われよ。」と仰せられた。するとそのようになった。 1:10 神は、かわいた所を地と名づけ、水の集まった所を海と名づけられた。神は見て、それをよしとされた。

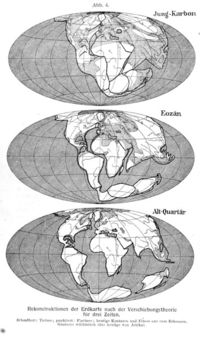

地球が冷えてくるに連れて、濃い水蒸気は水となり地面の凹凸にしたがって集まるようになりました。初めのころは陸地は一つだったことが考えられます。1929年にドイツのアルフレッド・ウエーゲナーという気象学者が発表した「大陸移動説」は当初人々から笑われましたが、今ではその真実性が証明されています。現在の5大陸は一つの巨大な大陸(仮にパンゲアと名づけられた)が分裂移動して出来たのです。ですからエデンの園から流れ出たという4つの川はその内の2つ、チグリスとユーフラテス以外はどこか遠いところにあるかもしれません。それにしても世界の海の巨大さを考えるとき、この記述があまりにも簡単なので返って唖然としますね。

地球が冷えてくるに連れて、濃い水蒸気は水となり地面の凹凸にしたがって集まるようになりました。初めのころは陸地は一つだったことが考えられます。1929年にドイツのアルフレッド・ウエーゲナーという気象学者が発表した「大陸移動説」は当初人々から笑われましたが、今ではその真実性が証明されています。現在の5大陸は一つの巨大な大陸(仮にパンゲアと名づけられた)が分裂移動して出来たのです。ですからエデンの園から流れ出たという4つの川はその内の2つ、チグリスとユーフラテス以外はどこか遠いところにあるかもしれません。それにしても世界の海の巨大さを考えるとき、この記述があまりにも簡単なので返って唖然としますね。 最初の大陸はそれこそ何もない赤土の大陸だったのです。しかし、恐らく、今のような砂漠地帯というようなものはなく、どこでも植物が生える湿気と養分とを蓄えていたのでしょう。サハラ砂漠には、その昔、豊かな植物が密生し、沢山の動物たちがいたことが分かっています。岩陰に古代人が描いた絵画にその様子が描かれています。

植 物

1:11 神が、「地は植物、種を生じる草、種類にしたがって、その中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよ。」と仰せられると、そのようになった。 1:12 それで、地は植物、おのおのその種類にしたがって種を生じる草、おのおのその種類にしたがって、その中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見て、それをよしとされた。 1:13 こうして夕があり、朝があった。第三日。

次に植物が創造されました。今でこそ何も無い荒地に、どこかから種が飛んできて草や木が生えるということはごく自然に起こりますが、天地創造の時には本当に何も無かったのです。草も木も、それらを生えさせる種も無かったのです。そこに神様が草を造り、木を造り、それぞれの種を生ませたのです。不思議ですね。

そして特に重要なのは「種類にしたがって」という言葉です。ダーウインの進化論は“種の変異”ということが主題になっています。簡単な種から複雑な種へ進化して行くという、途方も無いデタラメがまるで絶対的な真理のように宣伝され信じられています。もっとも最近ではあまりにも無理があると見直されていますが・・・・。

まるで神様はそのことをご存知だったように…もちろん、ご存知だったのですが…わざわざ「種類にしたがって」という言葉を入れさせたのです。世の初めからトマトはトマト、ねぎはねぎです。これは動物も同じです。進化論が発表されてから100年間の血のにじむような観察、探索の努力によっても、化石や現存するいかなる植物動物からも一件もそのような“種の変異”は発見されていません。

もし、ある種から別の種へ移行するとしたら、その間の、無数の中間種が発見されているはずなのに、その片鱗すら見つからないのです。時々、それらしいものを発見したという話が流れますが、ほとんどは新しい種か、何かの間違いなんていう程度のものです。

科学の論は実験と観察によって実証されなければなりません。しかし、進化論は一つも実証されていないのです。これは科学ではなく信仰なのです。ある進化論者は「私が進化論を信じるのは、そうでないと神を信じなければならないからだ」と告白しています。

(残念ながら、この人の名は、いのちのことば社から出ている、ある本にあったのですが、今、手元に無く確認できません。)

太陽と月と星

1:14 ついで神は、「光る物は天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。しるしのため、季節のため、日のため、年のために、役立て。 1:15 天の大空で光る物となり、地上を照らせ。」と仰せられた。するとそのようになった。 1:16 それで神は二つの大きな光る物を造られた。大きいほうの光る物には昼をつかさどらせ、小さいほうの光る物には夜をつかさどらせた。また星を造られた。 1:17 神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、 1:18 また昼と夜とをつかさどり、光とやみとを区別するようにされた。神は見て、それをよしとされた。 1:19 こうして夕があり、朝があった。第四日。

ここを読む限り、太陽と月と星は地球のあとに創造されたようです。しかし、ここで強調されているのは、それぞれの役割です。すでにあった太陽、月、星に、人間の目的に沿った役割を定められたのです。地球の運行がしっかりと定まり、大気も安定して、地上から、それらがはっきりと見えるようになったということなのでしょう。

面白いことは、太陽、月、星という名前が無く「光る物、大きいほう、小さいほう」という呼び方をしていることです。なぜだか分かりますか? それは、古代社会では太陽、月、星という名前は、そのまま偶像を表したからです。今でも太陽に向かって拝む人々が世界中にいます。エジプトのラーは太陽神であり、月はメソポタミアではルナという女神でした。これは数えだしたらきりが無いでしょう。歴史上、世界中の民族のほとんどが、太陽と月と星を拝んでいました。星は今でも占星術として、ある種の信仰の対象です。創世記の記者はそれを警戒して、わざわざ物質であることを強調しているようです。

1:20 ついで神は、「水は生き物の群れが、群がるようになれ。また鳥は地の上、天の大空を飛べ。」と仰せられた。 1:21 それで神は、海の巨獣と、その種類にしたがって、水に群がりうごめくすべての生き物と、その種類にしたがって、翼のあるすべての鳥を創造された。神は見て、それをよしとされた。 1:22 神はまた、それらを祝福して仰せられた。「生めよ。ふえよ。海の水に満ちよ。また鳥は、地にふえよ。」 1:23 こうして、夕があり、朝があった。第五日。

いよいよ、動物が創造されました。まず水中の生物が、次に鳥が創造されました。これは考古学的な発掘でもそのような順序になっていると記憶しています。やはりこの簡単な言葉から、海の中のあの膨大な動植物を考えると、気が遠くなるような思いがしますね。問題は「海の巨獣」という言葉です。この「海の」という言葉は主要な写本にはないのだそうです。そうするといわゆる恐竜のことかもしれません。恐竜は不思議な種です。今は絶滅していますが、ある時代には地球の主人公のような存在でした。

非常に面白いことに、南米チリの田舎のイカという町の近くから、沢山の恐竜を描いた石が出てきました。これは今のような恐竜図鑑のない時代に、恐竜図鑑そっくりの多くの恐竜の姿が生き生きと描かれていました。そして驚くべきことに、恐竜と戦ったり利用したりする人間の姿があるのです。私たちは考古学の発表によって、恐竜と人間が同時に存在することはないと信じ込まされていますが、実際は人間と恐竜は同じ時代に居たということが分かります。この石は考古学の常識を打ち破るものなので、考古学者は嘘だと退けますが、精密な絵の描かれた何千個という石の存在は否定しようもありません。私たちは意外に多くの真実を、いわゆる学者によって隠されているのかもしれません。