天地創造(Visual message)

初めに、神が天と地を創造した。地は形がなく、何もなかった。やみが大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。そのとき、神が「光よ。あれ。」と仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光とやみとを区別された。神は、この光を昼と名づけ、このやみを夜と名づけられた。こうして夕があり、朝があった。第一日。創世記1:1~5

この世界は神様が創造されました。しかし、聖書は非常に限られた情報しか私たちに伝えてくれません。今から私なりの解釈をしますが、もちろんそれが絶対に正しいというのではなく、一つの解釈だと考えてください。

この創造物語の冒頭で、天地の創造と光の創造が語られていますが、よく読むといろいろな疑問がわいてきます。まず、天地を創造した、と書いてあるのですが、次の「地は形なく何もなかった」の後に、「やみが大いなる水の上にあった」とあります。その水とはどこにあったのでしょうか。宇宙のどこかでしょうか。また光はどこに創造されたのでしょうか。宇宙の源のようなところでしょうか。

私は長年ここを読んできて、どうしてもこの創造物語は“地球”に関することだけに限られていると思うようになりました。光に関しても「この光を昼と名づけ、このやみを夜と名づけられた。こうして夕があり、朝があった。第一日。」とありますが、昼とか夜とかは地球の動きに関してだけ成り立つことで、宇宙全般のこととは思えないのです。

ペテロ第二の手紙に、つぎのような言葉があります。

すなわち、天は古い昔からあり、地は神のことばによって水から出て、水によって成ったのであって、当時の世界は、その水により、洪水におおわれて滅びました。(ペテロ第二3:5)

「天は古い昔からあり、地は・・・・水から出て」先ほどの言葉と完全に一致します。つまりこういうことです。創世記は宇宙の創造については「天地を創造した」とだけしか語っていません。そして地球の創造についてだけ語っているのです。では「地は形がなく、何もなかった。」とあるのはどうかというと、この形がなく何もなかった(形なく空しく)というのは地球の形がなかったという意味ではなく、このことばは原語ではボーフー、トーフーといって秩序がなく荒廃していたという意味です。地球はまだ、水、沸騰する水蒸気に覆われた木星のような状態だったのではないでしょうか。とにかく地球は水から出来たのです。そこに光が出来ました。そうすると太陽のほうが後から創られたことになります。あるいは地球が太陽の周りを正しく回り始め、自転し始めたという意味かもしれません。そして昼と夜とが生まれ、夕となり朝となって一日目が終わりました。二日目には水が上と下に別れ、大気圏が構成されました。三日目には陸と海が分けられ、植物が生え始めています。しかし、植物は太陽がなければ光合成はしませんから、やはりすでに太陽はあったのです。では四日目に太陽と月が創られたのはどうしてでしょうか。

ついで神は、「光る物は天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。しるしのため、季節のため、日のため、年のために、役立て。天の大空で光る物となり、地上を照らせ。」と仰せられた。するとそのようになった。それで神は二つの大きな光る物を造られた。大きいほうの光る物には昼をつかさどらせ、小さいほうの光る物には夜をつかさどらせた。また星を造られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とをつかさどり、光とやみとを区別するようにされた。神は見て、それをよしとされた。こうして夕があり、朝があった。第四日。1:14~19

ここで太陽と月は「しるしのため、季節のため、日のため、年のために、役立て」といわれています。だから太陽と月の働きがしっかりと定められたと考えられるのです。あるいはそれまで空を覆っていた水、濃い雲、厚い水蒸気が晴れてきたと考えることが出来るかもしれません。

このような創造は、想像を絶する壮大な事業です。その指揮をして、言わば現場監督のような仕事をした方は人となる前の神のひとり子、イエス様です。

主は、その働きを始める前から、そのみわざの初めから、わたしを得ておられた。大昔から、初めから、大地の始まりから、わたしは立てられた。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかったとき、わたしはすでに生まれていた。山が立てられる前に、丘より先に、わたしはすでに生まれていた。神がまだ地も野原も、この世の最初のちりも造られなかったときに。神が天を堅く立て、深淵の面に円を描かれたとき、わたしはそこにいた。神が上のほうに大空を固め、深淵の源を堅く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地の基を定められたとき、わたしは神のかたわらで、これを組み立てる者であった。わたしは毎日喜び、いつも御前で楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。箴言8:22~31

「わたしは神のかたわらで、これを組み立てる者であった。」昔の聖書では“名匠となり”とあります。上手な大工という意味です。

「深淵の面に円を描かれたとき」という言葉はまるで宇宙飛行士が人工衛星から見ているような表現です。地球が太陽から光を受けているとき、真横から見たらそう見えるでしょうね。

神は北を虚空に張り、地を何もない上に掛けられる。神は水を濃い雲の中に包まれるが、その下の雲は裂けない。神は御座の面をおおい、その上に雲を広げ、水の面に円を描いて、光とやみとの境とされた。ヨブ記26:7~10

ヨブは地球が「何もない空間」に浮かんでいると言っています。ヨブは約3000年前の人です。ここにも「水の面に円を描いて、光とやみとの境とされた」とあります。また20年ほど前、朝日新聞に「北に虚空」という題名で宇宙の北極星の方向に、星雲のすくない「虚空」があるというニュースがありました。ここからいわゆるビッグバン理論が疑われるようになりました。

ヨブは地球が「何もない空間」に浮かんでいると言っています。ヨブは約3000年前の人です。ここにも「水の面に円を描いて、光とやみとの境とされた」とあります。また20年ほど前、朝日新聞に「北に虚空」という題名で宇宙の北極星の方向に、星雲のすくない「虚空」があるというニュースがありました。ここからいわゆるビッグバン理論が疑われるようになりました。主はあらしの中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者はだれか。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。わたしはあなたに尋ねる。わたしに示せ。わたしが地の基を定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら、告げてみよ。あなたは知っているか。だれがその大きさを定め、だれが測りなわをその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その隅の石はだれが据えたか。そのとき、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちはみな喜び叫んだ。海がふき出て、胎内から流れ出たとき、だれが戸でこれを閉じ込めたか。そのとき、わたしは雲をその着物とし、黒雲をそのむつきとした。わたしは、これをくぎって境を定め、かんぬきと戸を設けて、言った。「ここまでは来てもよい。しかし、これ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここでとどまれ。」と。あなたが生まれてこのかた、朝に対して命令を下し、暁に対してその所をさし示し、これに地の果て果てをつかまえさせ、悪者をそこから振り落とさせたことがあるか。地は刻印を押された粘土のように変わり、衣服のように色づけられる。ヨブ記38:1~14

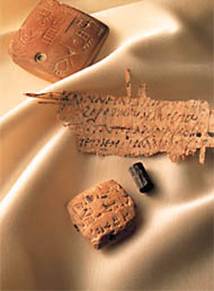

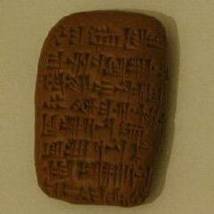

地球が綿密な計算によって創られた様子が垣間見られます。ここに「地は刻印を押された粘土のように変わり」とありますが、この箇所は少し古代の文書の知識が必要です。昔のメソポタミアでは今のような紙の代わりに粘土板に文字を書きました、まだやわらかない粘土板の上に、とがった木の棒を押し付けて文字を書いたのです。これを楔型文字といいます。この文書に印を押す場合小さなシリンダーのような印章を、今のようにその切り口ではなく、形の刻まれた側面を押し付けたのです。そしてころころを転がしました。すると一回りするとまた同じ模様が現れます。つまりここでは地球が自転していて、宇宙の一箇所から見ていると、粘土板の印章のようにまたもとの所が戻ってくると言っているのです。

地球が綿密な計算によって創られた様子が垣間見られます。ここに「地は刻印を押された粘土のように変わり」とありますが、この箇所は少し古代の文書の知識が必要です。昔のメソポタミアでは今のような紙の代わりに粘土板に文字を書きました、まだやわらかない粘土板の上に、とがった木の棒を押し付けて文字を書いたのです。これを楔型文字といいます。この文書に印を押す場合小さなシリンダーのような印章を、今のようにその切り口ではなく、形の刻まれた側面を押し付けたのです。そしてころころを転がしました。すると一回りするとまた同じ模様が現れます。つまりここでは地球が自転していて、宇宙の一箇所から見ていると、粘土板の印章のようにまたもとの所が戻ってくると言っているのです。 天は神の栄光を語り告げ、大空は御手のわざを告げ知らせる。昼は昼へ、話を伝え、夜は夜へ、知識を示す。話もなく、ことばもなく、その声も聞かれない。しかし、その呼び声は全地に響き渡り、そのことばは、地の果てまで届いた。神はそこに、太陽のために、幕屋を設けられた。太陽は、部屋から出て来る花婿のようだ。勇士のように、その走路を喜び走る。その上るのは、天の果てから、行き巡るのは、天の果て果てまで。その熱を、免れるものは何もない。詩篇19:1~6

天は神の栄光を語り告げ、大空は御手のわざを告げ知らせる。昼は昼へ、話を伝え、夜は夜へ、知識を示す。話もなく、ことばもなく、その声も聞かれない。しかし、その呼び声は全地に響き渡り、そのことばは、地の果てまで届いた。神はそこに、太陽のために、幕屋を設けられた。太陽は、部屋から出て来る花婿のようだ。勇士のように、その走路を喜び走る。その上るのは、天の果てから、行き巡るのは、天の果て果てまで。その熱を、免れるものは何もない。詩篇19:1~6この箇所はある研究者によると、昔いわゆる星座には創造の物語があったのだそうです。それがギリシャ神話の話に置き換えられたというのです。昔の人は夜空を見るだけで神の創造と臨在を覚えたのではないでしょうか。このような天地も終わりを迎えると書かれています。その日は近いでしょう。

その日が来れば、そのために天は燃えてくずれ天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし、私たちは、神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで、愛する人たち。このようなことを待ち望んでいるあなたがたですから、しみも傷もない者として、平安をもって御前に出られるように、励みなさい。Ⅱペテロ3:12~14