1994年12月20日号

退屈な王者か、未知の天才か

文:Theo C. H. Baker / International Sports Press

翻訳:後藤 裕子

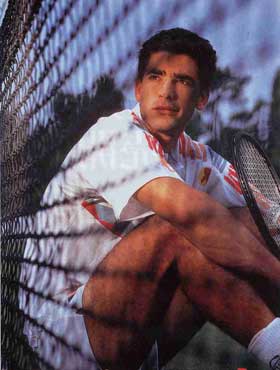

ピート・サンプラスの「真実」

たとえUSオープンで敗れても、ピート・サンプラスのプレーに対する評価は変わる

ことはなかった。しかし、彼にはプレー以外の面で、ある形容詞がつきまとう。退

屈な、という。そしてそれは、その完璧なプレーにさえも、その完璧さゆえに、付

着しようとしている。

しかし、我々はテニスのチャンピオンにあまりにも多くのことを求めようとしすぎ

てはいないだろうか。ユーモラスで気の効いたコメント、派手なパフォーマンス

etc...。それをしないサンプラスは、果たしてただの退屈な王者なのか ---。

ピート・サンプラスは、ふたつの極端な意味において比類なき存在だと言われている。普通は、たまたまラケットを器用に扱うことができるだけの、これといった特徴のない公僕として。しかし、ときにはオリンポスの末裔であるテニスの神々のひとりと言われることもある。

このふたつのイメージはどちらも真実であるとは言えないだろう。いったい、ピート・サンプラスとは何者なのか。彼はなぜあのようなテニスをして、ロラン・ギャロスでは負けてしまったのか。勝ったのはなぜウインブルドンなのか。

ソファに座ったサンプラスは言う。「退屈な男だって?」「僕をよく知るようになれば、僕がメチャクチャおかしいヤツだってことがわかるよ」

この名ゼリフは、それ以来マスコミに使われ、このテニスプレーヤーを形容する決まり文句となった。

そしてその理由は、サンプラスの試合について、彼の華麓なテクニックについて、あるいはスキのない彼のサービスモーションのコーディネーションについて書くことが、記者会見での乱暴な発言でストーリーを埋めることより、テニスについての知識の方を必要とするからなのだ。もっとも、サンプラスは、その種の乱暴な発言などしないのだが……。

このため、何年もの間、サンプラスは退屈だとか、記事にすることがないとか、彼には自分の意見もカリスマ性もないといったことが書かれ続けてきたのである。だから、世界中でテニス番組の視聴率が下がっていることの責任の一部は、彼にあるのだ、と。

サンプラスのインタビューの準備をするなら、彼の物語を適当に10編選んで、それらを丹念に読んでみるといい。そうすれば、きっと大いなる疑いの気持ちが好奇心とともに沸き上がってくるだろう。

ピート・サンプラスに語るべき話がないなんて、あり得ない。誰にだって話はあるのだ。キービスケーン(リプトン選手権)で彼はその第一章を披露した。親しげな会話には、リハーサルの痕跡などない。オーストラリアン・オープンの間に、彼はインタビューを受ける約束をした。そしてひとつの結論が出た --- ピート・サンプラスには言いたいことがあるのだ。

しかし、基本に立ち返ろう。サンプラスが元コーチのピート・フィッシャーについて言ったふたつのコメントがある。彼は、カリフォルニア出身の小児科医で、コンピュータのような正確さと、大いなる野心によってあらゆる面でサンプラスをコーチし、彼を世界のナンバーワンになる潜在能力を持つプレーヤーに育てたのである。サンプラスの次のコメントは、9年間の関係を語って余りある。

「ピート・フィッシャーは、僕がグランドスラムで勝つのに必要とするテニスを与えてくれたんだ。彼は自分の理論を僕の頭に植えつけた」

「彼は僕が最高のプレーヤーになることを望んでいた。でも若い頃、僕は自分の才能を当たり前のことだと思っていたんだ」

この「当たり前のことだと思っていた」というくだりは面白い。いったい小さい頃のピートはどんな子供だったのだろう。ほかにどんなスポーツに関心があったのか。道でケンカなどしたのだろうか。

「他のスポーツはほとんどやったことがなかった。7〜8歳の頃、僕はもうテニスをやっていたからね。道でケンカする時間もなかった。僕はもの静かで引っ込み思案な子供だったんだ。ケンカをしたことはなかったし、誰かにパンチを食らわせた覚えもないな」

その、もの静かで引っ込み思案の、平和的な性格は、今でもサンプラスの性格の中核となっているに達いない。そういう兆候はあるのだろうか?

「みんなが集まる場所は今でも好きだ。たとえばディスコとか。でもそれは、僕が世間話があまり得意でないからでもあるんだ」

そして、その平和を愛する、もの静かな性格は変わったのだろうか。

「勝った方が負けるより気持ちはいいよ。でも僕は過激なことはしない。テニスコートに出るまではね。ゴルフとなると、お金を賭けてプレーしているときとかに、けっこう攻撃的になることもある。あと、時速55マイルで追い越し車線を運転しているときに、前を老人の車が30マイルで走っているときなんかね。でも、僕は過激な性格じゃない。平和を愛するという質間だけど、そうだな、僕は忍耐強い性格で、限度はあるけど、簡単に怒ったりはしないね」

親しみやすく、感受性が強いという表現が、サンプラスには当てはまる。少なくともテニスコートでの振る舞いを見た限りでは。しかし、小さな部屋で彼と向かい合って座り、彼のダークプラウンの瞳からじっくりと心を読み取ることを余儀なくされたときには、分光表示の専門家でなくても、彼の瞳がはっきりとした意志をたたえていることがわかるだろう。サンプラスが目線を合わせることを避けているなどと書いたのは誰なのだ。

ピート・サンプラスはナイスガイだ。ジム・クーリエは、アメリカのジュニアチームでピート・サンプラスに「スイート・ピート」というニックネームを付けるのに、それほどすばらしい想像力を働かせる必要はなかっただろう。ダイアナ妃を筆頭に、ほとんどの女性たちもそれに同意しているらしいことは、去年のウインブルドンで実証された。

スイート・ピートといっしょにストロベリー・アンド・クリームを食べることは、たいへんな栄誉だ。アガシは一時の遊びの相手だが、サンプラスはもっと信頼を置いてつき合えるタイプだと書かれたことがある。だが、ダイアナ妃にはそのチャンスはないようだ。サンプラスとガールフレンドのデレイナはかなり長いこと交際を続けているのだから。

もし、デレイナがピート・サンプラスを「スイート・ピート」と呼んだら、それは愛情を込めた表現になるだろう。しかし、それ以外のほとんどの場合には、そのニックネームは「何てバカな……」という意味あいのこもったものになる。彼はそれに笑って応えたが、イラ立ちを隠すことはできなかった。

「僕を知るようになれば、僕がメチャクチャおかしいヤツだってことがわかるよ」

そういう面が、なぜかテニスコートでは決して表現されないということに、サンプラスは同意した。「試合中は、冷静を保つんだ。叫んだり、罵ったりすることは、僕のやり方じゃない。でもコートを離れて、知っている人といっしょになったら、僕はけっこうおしゃべりなんだよ」

……僕を知るようになれば……しかしそこがむずかしい点なのだ。テニス王国の王様と誰が知り合いになれるというのだ。世界的スターが実際に親友になってくれるというのか。

「僕がうらやましく思っているもののひとつは大学生活なんだ。そこでは本当の親友と楽しく過ごせるだろう。友達は多くない。正直言って、本当に親しい友人はひとりもいない。でも、それが僕の仕事の一部だから。学校に行っていた頃も、僕はテニスに打ち込みすぎていたから友達がいなかった。でも、僕はそういったことを受け入れている。人生の選択をしたんだ。これが自分の望んだ生活で、良いこともたくさんあるし」

彼の昔のコーチ、ピート・フィッシャーは言う。

「私は彼をやる気にさせているものが何なのか、ついにわからなかった」

現在のコーチのティム・ガリクソンは言う。

「我々は長い時間いっしょにいるが、私は彼をわかっているという気持ちになれない」

そして彼の父親も、去年ウインブルドンで優勝したあと、こう言った。

「お前に才能があることはわかっていたが、お前が本当に勝ちたいと思っていたとは知らなかった」

みんな理解できないのだ。ピート・サンプラスは、どこから動機付けを得ているのだろう。その答えはおそらく、人生で「良いこと」を得ようとする欲求の中にあるのだろう。

彼自身、この問題については別の表現を使っていることを認めなければならない。彼の父親の言葉を引用したことは、今まで誰かがサンプラスについて語った中で、もっとも重要な核心を呼び起こした。

「僕のウインブルドンでの勝利は、僕自身と他のすべての人に、たとえそうは見えなくたって、僕が本当に勝ちたいと思っていることを証明したんだ。野心が高まってきたことに関して、父親を納得させるより、自分らしくあることの方が重要だ。もっと若かった頃は、負けてもどうってことはなかった。でも今は負けることは大嫌いだ」

サンプラスの内省に潜む本当の真実を見つけ出すために、切り崩しを行ないたいと思うまでもなく、彼の心理状態のもうひとつの面もまた、かなり説得力がある。サンプラスと「良いこと」、それがすべてなのだ。彼はプレー中張りつめているように見えるだろうか、いかにも争いに参加しているといった様子だろうか。答えはノーだ。彼のボディ・ランゲージはリラックスしている。肩を垂らし、口を開け、他の人なら瞑想から覚めたときでもなければしないような眼差しをしている。

レンドルがかつて、若いピートが彼の家にいてトレーニングをしていたとき、サンプラスの集中力について疑問視していたと語ったことは、まったくの偶然ではない。そしてゲルレイティスも、多くの人の意見を代弁してこう言った。

「ピート・サンプラスはクリームを泡立ててできているみたいだ。チャンピオンには石でできた肝っ玉が必要なのに」

ゲルレイティスの意見は、チャンピオンは血みどろの戦いの中から最強の戦士として選ばれるものだという、一般の人々と同じ考えに基づいている。しかし、サンプラスは争いには加わらない。それがみんなを混乱させる源なのかもしれない。

ボールがピートに向かって打たれたとき、彼が考えるのは、そのボールを完璧に打ち返すことだ。それは挑戦なのだ。サンプラスはその卓越した技法を愛している。完璧としか言いようのないやり方でラケットでボールを打つことを。

それはサービスから始まる。ボールを中空に投げ上げるとき、彼の表情は、一発のサービスで相手を叩きのめすという欲求を裏切らない。彼が気にしているのは、コーディネーションが純粋であることだ。結果がエースであれば、言うことはない。そしてそれは彼のゲーム全体に適用される。サンプラスは、理想的なやり方で動き、ボールを打つことに集中する。

彼は自分のランキングを上げるために相手をやっつけようとしているのではない。テニスの試合は、サンプラスにとって、生きるか死ぬかの闘争ではないのだ。試合はいいボールをどれだけ打ったかの積み重ねだ。そしていいボールはたくさん打たれた。彼のATPランキングでの揺るぎない地位を見るといい。

このことは、すべてとても理論的だが、サンプラスは、コナーズやマッケンローのように心の奥底に聖なる炎を秘めているのだろうかという疑問は依然として根強く残る。サンプラスは不出来なプレーを、ボールを下手に打つことを憎んでいる。たぶん負けることよりもずっと憎んでいるのだろう。負けることはその総計だからである。

もちろん、「日曜日の申し子」としての役割は、彼が馴れていき、近頃では受け入れるようになったものである。あたかも、週の実働日数は6日間であるとか、彼の恐るべきテクニックは、体調が完璧であり、ボールに常に集中することによって支えられている必要があるということを受け入れなければならないのと同じように。

しかし、彼の性格に由来する、いいテニスをしたいという情熱は、最近ではロラン・ギャロスでまたしても示された。グランドスラム達成という展望によって盛り上がったクーリエ対サンプラス戦は、ひとつの究極の形で無味乾燥なテニスの様相を呈してしまった。ある瞬間が試合全体を典型的に表していた。

第3セットの終わり頃、自分のお気に入りのラケットが戻ってくるのが間に合わなかったときに、彼は両腕を天に向かって突き上げた。それはイラ立ちというより、自分の寄る辺なさを表す彼独特の動作だった。彼は、突然何ヤードもの巨大なカンバスを大きな筆で塗らなければならなくなった画家のような気分だったに違いない。彼がパリで勝つには、常に武器を構え、すべてのボールを完璧に返すことに集中するしかなかったのに。

彼はまさにそれをウインブルドンでやってのけた。ロンドンのブックメーカーが勝者を予想して設定した賭け率は、サンプラス以外のプレーヤーに賭けることなど、まるで金をドブに捨てるようなものだと言わんばかりのものだった。

ピート・サンプラスのテニスに対する愛情は、以上のように描写したイメージにぴったりくる。

「テニスは正直なスポーツで、僕はそれが好きだ。雰囲気が良くて、すばらしい決闘が演じられるなら、僕にはこれ以上美しいスポーツがあるとは考えられない。僕は、余暇にはテニスから離れるようにしている。デレイナとテニスの話をしたことはないんだ。でも僕がもっと年をとった、リクレーションでスポーツをやる人だったら、テニスを見るのを楽しめるだろう。テニスは、すばらしいゲームだから」

それは、テニスがもっと小規模で、それほど重要なスポーツではなくて、高額な賞金が伴わなくても、やはりテニスをするということだろうか。

「もちろん。テニスなしでどうするっていうんだ。僕はボールを打つのが好きなんだ。僕には3日もボールを打たないでいることはできない。そんなことをしたら、テニスが恋しくなってしまう。こんなふうに感じる人はテニス・サーキットに多くはないけれどね。もし、テニスにお金がついてこないなら、別の方法で生活費を稼ぐしかないだろう。それでも、テニスは僕のスポーツだ」

サンプラスのテニスに対する敬愛の念とは対照的に、近頃の多くの人々はテニスを退屈だと思っている。彼はそれをどう思っているのだろう。

「ジャーナリストは、テニスの美しさ、ラリーや試合のむずかしさについて、もっと書かなければいけないと思う。それに、何をしても、批判は決してやむことがない。僕はウインブルドンに勝ち、正統的なプレーを披露した。それをみんなは退屈だという。一般的に、スポーツ・メディアは、主に周辺的なことに関心があるんだと言っていいと思う。ケリガンとハーディングの事件を見てごらんよ。ひどいもんさ。彼らはそれで大金を稼いでいるんだ。マスコミはコート上での僕より、コートの外での僕に注目しているようにも思えるね」

サンプラスの審美的感性はテニスコートにも及んでいるということは、広く知られている。ロッド・レーバーの完璧なテニスと、彼の見せる品格に対する尊敬は、心からのものだ。

「僕は、トレーニングが終わったあと、人々が僕のところに来て、『やあ、君のプレーぶり、君の態度はすごくいいよ。なぜって私はコナーズやマッケンローみたいな輩の振る舞いを見るのにうんざりしていたんだ。君を見るのはすごく気分がいい。品格があるからね』と言われるのがすごく好きなんだ。誰かが僕にそう言ってくれたら、それは僕が、ファンから受ける最高の賛辞だね」

すると、ピート・サンプラスは人生を愛する若者に過ぎず、まともな記事にすることなど何もないと言ったのは誰なのだろう。彼に関してはほんの数行の文章しか書くことがないなどと言ったのは。彼には、聞かれて躊躇するような質問など、ほとんどないのだ。

ピート・サンプラスと話していると、彼のイメージがすっかり変わってくる。22歳の彼を「退屈なピート」と呼びたがる人たちは、自分が同じ年齢の頃、もっとすばらしい考えを持っていたというのだろうか。ラケットが蛍光イエローで、登場するたびにいつも髪型をすっかり変えるようにしたら、彼のカリスマ性が高まるのだろうか。アンパイアにすごい大声で悪態をつき、コートから追い出されたからといって、大スターだと言えるのだろうか。サンプラスは、彼のプレーについて書こうとするテニス・ジャーナリストとそれほどソリが合っていない、という評価は論理的である。

「もちろん、相変わらず盛んに『退屈なピート』と呼ばれることは、いい気持ちじゃないよ。でも僕に何ができるっていうんだ。記事の大部分は読まない。唯一読むのは他のプレーヤーのコメントだけだ。はっきり言って、ジャーナリストが僕のことをどう思っているかなんて、知ったことじゃないね。ウインブルドンの間、それはひどいもんだった。試合に関するプレーヤーのコメントなんてほとんど載せずに、またしても退屈だってことを書き立てるんだから」

なぜピート・サンプラスには賞賛されるより批判されることが多いのだろう。その原因は、コート上での彼の態度にあると言うのは単純すぎるだろうか。そしてそれは、記者会見中に彼が見せる、単純明快な振る舞いのせいとばかりも言えないだろう。

たとえばビランデルは、テニスを支配していたときも、それほどあれこれ話題を提供したわけではなかった。コート上でもコート外でも。しかし、誰も彼を「退屈なマッツ」とは呼ばなかった。サンプラスが感じているように見えるイラ立ちの原因は、もっと奥深いところにあるのかもしれない。

正確に言えば、サンプラスのテニスが戦いではないという事実にその理由はあるのではないだろうか。彼の勝利は、すべてのボールを完璧に打ちたいという彼の欲求の自然な結果なのである。どういうものか、我々はそれを受け入れたくないのだ。我々は、チャンピオンは苦悩すべきだと思っているようである。しかし、彼は苦悩しない。苦悩するのは彼の相手だけだ。彼は人生に微笑み、人生は彼に微笑み返す。そして何よりも、彼は世界最高のプレーヤーで、大金を稼いでいる。まったくイラ立たしいではないか。

しかし、哲学を学んだことがなくても、ピート・サンプラスのコート上での様子に、興味をそそられる好ましい点を見出すことはできる。ギリシャ・ユダヤ系の血を引くこの若い男は、我々が信奉している、トップに立つには幾人もの死骸を踏み越えていく覚悟がなければならないという陳腐な考えを否定する生き証人なのだ。

「類い稀な才能」と「ボールを打つことへの愛情」の統合が、このテニス界を確固として支配する位置へと導くかもしれないことは、エキサイティングであるとともに、希望を与えるものである。そしてそれは退屈とはかけ離れたものなのだ。