| 13:40〜開会式 |

山北さんと皆吉恵理子さん(奄美の島歌をうたう)夫妻のうたでセミナーのスタート。カリンバ(アフリカの楽器)と三線とおふたりのうた。そして、窓から吹上浜の海と青空。感動して涙がでた、でそうになった、という人が何人かいらっしゃいました。 ゲストの紹介や主催者の挨拶がありました。ゴールデンウィークの渋滞に巻き込まれ開始までに到着できなかった方がたくさんいらっしゃいました。 |

| インタビュー名人西村さんによる ゲストへのインタビュー |

この育ちあう場づくりセミナーができるまでのプロセスを伊勢に聞くことで、今回のセミナーのねらいを共有する時間となりました。また、この2泊3日のおおまかな流れと主催者側の意図を聞き出し、全体のプログラムを参加者のみなさんとともに再考してみました。 その後、伊勢・松木・山北の順に西村さんと一対一のインタビュータイムをとりました。 質問の一例:伊勢「フリースクールってどんな子がどんな理由でいってるの?」 松木:「学校教育の現場で今起こっていることは?」「自分のコンディションを整えるためにしていること?」「学校側は松木さんたちにどんなことを求めてくるか?」 山北:「太鼓たたきになった経緯は?」「去年のセミナーで何を学びましたか?」などインタビューの中で西村さんが疑問に思ったことや気づいたこと、知りたいことをどんどん聞いていく。そのポイントがとても的確で、ゲストの輪郭がはっきりうきでてくるものでした。お見事! その後、西村さんへ3人がインタビューしました。「今、どんなチームで仕事をしている」「デザイナーの仕事の日々って?」「ものづくりって行き詰まったりしないの?」など。 |

| 参加者(ゲストも含む)の 自己紹介 |

今の感じは?なぜ、このセミナーにきたか?セミナーへの意気込み?普段何をやっていますか(バックグランド)?などをひとり30秒以内で話し、全員が聴くという時間を取りました。30秒間は短すぎず、凝縮した内容を聴きあい、みなさんの人柄に触れられるいい時間だったと思います。 |

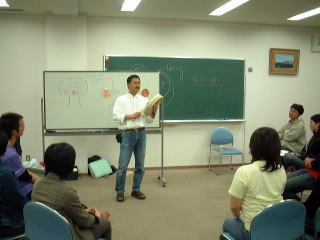

| 伊勢(西村さんインタビュー) 「ボクが考える育ちあう場づくり」 |

休憩の後、引き続き西村さんの「育ちあう場づくりってぼく、解らないんです」という質問から、始まりました。会場には、「ファシリテーター」という言葉が分からない人もいたので、丁寧に会場とやり取りしながら、話がすすみました。 伊勢「ボクが考える育ちあう場とは、そこにいる人の主体性が発揮する場(ファシリテーターが巧みに、高圧的に作ってすすめるのではない)では、思いもかけないパワーがうまれることがある。調和的で、自分・他者・集団とおりあい、非常に解放されているエネルギーだ。そういう場が教育・福祉などをはじめとする社会のあらゆる所で失われていて、非常に憂いを感じる。自主性に欠けたり、我慢したり、不器用なやりとりをしたり、と本来のその人ののびやかさがでにくい環境になっている。そんな社会に一石を投じたい。そんな場をつくることは、何も特別な人にしかできないわけではない。これをしたら、育ちあう場づくりができるといったものでもない。それぞれが自分流ファシリテーション術を学んでいく必要があるし、この場でそのエッセンスを伝えることができると思って、このセミナーを開催することにした。」 伊勢の話をうけて、小グループに別れ「そもそも、ファシリテーターって何?」について話す。そこででた疑問や質問に伊勢が答えました。ここでどんな学びができるか、という共通理解ができた場でした。 |

| 松木流ファシリテーション 「信頼」を語る |

松木さんが考えるファシリテーターのあり方を構成するものは4つ(以下)。これらが絡み合ってあり方になる。今回の育ちあう場づくりセミナーでは、この4つの中のアウェアネスとセルフに着目してすすんでいると思います。 スキル(技術)…コミュニケーション能力やアクティビティの説明など セオリー(理論)…人の心のメカニズムを理解することなど アウェアネス(気づく力)…あるがままの自分や場を感じるなど セルフ(自己)…ファシリテーターの生き様や葛藤など 松木さんが自分で体験したネイティブ・インディアンのスゥエットロッジ(儀式)で得た「信頼」という言葉の重みを感じる話でした。「信頼のないところには、何も起こらない。自分への信頼をもつことが一番大切なこと」の言葉に会場は、引き込まれている様子でした。学校教育の現場に年間を通して関わっているので、子ども達も教員も信頼しあうことができない環境であることを痛切に感じているということです。また、松木さんやスタッフは現場でここは自分を出しても安全な場であるということをじっくり時間をかけて行うそうです。それは、安全な場でなければ、ファシリテーションは成り立たないと考えているからだそうです。 |

|

| 2日目の分科会検討タイム |

参加者もゲストも今までの経緯を踏まえて、明日の分科会でどんなことをしたいか、どんなことをゲストしてほしいか、などキーワードを書きました。そしてそれを持って、自分の思いを多くの人と共有する時間にしました。それを受け、公開スタッフミーティングにてどんな分科会にするか決定しました。 |   熱心に思いを伝える ついつい、白熱・・・! 熱心に思いを伝える ついつい、白熱・・・! |