|

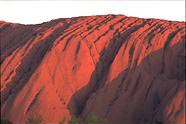

2001年ウルルで |

|

|

2001年ウルルで |

|

|

|

|

4度目のウルルである。「また行ったのか」と言うなかれ。ワシにはどうしてもものにしたいシーンが幾つかあった。それはさておき、何度訪れてもこの巨岩を見ると、泣きたくなるような感情がこみ上げてくるのは何故だろう。何かに心が揺さぶられる。情報も知識もなくヨーロッパ人として初めてウルルを目にしたアーネスト・ジャイルズ

Ernest Gilesの興奮たるやいかばかりのものだったろう?次第に近づいてくる巨岩を眺めながら、ワシの心は既に昂揚していた。 |

|

【第一話】有効期間3日間

ワシがウルルの公園ゲートにたどり着いたのは既に夕闇迫る頃だった。ウルル・カタチュタ・ナショナルパークに入園するためには、このゲートで入園料を払わねばならない。別 に初めてのことではないので、特にためらいもなくチケットを買おうとした。しかし次の瞬間、係りの女性がチケットをワシに渡しながら言うセリフに耳を疑った、「チケットの有効期間は3日間です」と。「3日間?」、思わず聞き直した。過去3度の訪問中、ワシはチケットの有効期間を気にしたことなどなかった。つまり、滞在したいだけ居られるに十分な有効日数だったはずである。明らかに期間が短縮されている。3日間で何ができるというのだ?ちなみに、2週間ほど前に訪れたカカドゥの公園チケット有効期間は14日間もあった。 GST (Goods & Service Tax)の導入以降、持ち前のおおらかさが失われ、この国がだんだん世知辛くなりつつあることを今回の旅で感じていた。勿論、GSTと公園チケットの期間短縮に直接の関係はなかろうが...。海外からの旅行者にとっては所得税減税の恩恵に浴する見返り無しで10%の消費税(GST)を徴収される。アウトバックの小さな街まできめ細かい路線網を持っていたアンセット航空は市場原理とやらで退場させらた。トラベラーズチェックを現金化しようとすると、これまで無料で受け付けてくれた銀行が、$5程度*の手数料を要求する。そしてこの滞在期間の短縮だ。ああ、オーストラリアよどこへ行く。 カタチュタの夕景撮影を終えてもう一度チケットよく見た。表面にスタンプされた入園可能最終日の日付が、ワシの入園した日の翌日から起算して3日目の日付になっている。つまり、この夕方の入園はカウントされていないのだ。おねえさん、イキなことをしてくれるじゃないか!マニュアル通 り規則が実行されるのではなく、良く言えば柔軟で融通が利く、悪く言えば曖昧で、時にいい加減、しかしこれこそワシの好きなオーストラリアである。世知辛い世の足音が聞こえる中、この小さな出来事にワシは救われる思いがした。やっぱりこの国はこうでなくちゃ! 参考:国立公園入園チケット(帰国後調査) ウルル 2001年 有効期間:3日($16.25) ウルル 1995年 有効期間:5日($10.00) カカドゥ2001年 有効期間:14日($16.25) カカドゥ1995年 有効期間:14日($10.00) *銀行によって手数料は異なる。ワシの知る限りANZ, SA Bankは$5、Commonwealth Bankは$3、Weatpacだけどの街でも無料だった。 |

|

【第二話】夜明け前 |

|

|

【第三話】1泊28ドル

今回の旅は経済的に厳しかった。今まで特に意識していなかったキャラバン・パークの宿泊料もいちいち気になった。パワード・サイトの標準的価格は1泊$20前後だ。ところがエアーズロック・キャンプ・グラウンド、1泊$28也。レンタカー会社が渡してくれるキャラバン・パークの割引パスもここでは使えない。ワシが最高のキャラバン・パークと思っているアリス・スプリングスの素晴らしいキャンプ場は一泊$18ちょっとで泊まることができる。カカドゥもキャンプ代が高かったけれどここまでではない。ワシは$28に正直動揺した。 1泊$28は妥当なのか。昼間、撮影に不向きな時間帯、ワシはキャラバン・パークに戻って常々考えていた。ぼられているのではないのか?ウルル・カタチュタ・ナショナルパーク内ではユララと呼ばれるエアーズロック・リゾート以外宿泊できる場所はない。その他いかなる場所もキャンプ禁止である。しかもリゾート内にキャラバン・パークは一カ所だけ。悪意に解釈すれば独占を利用して暴利を貪っているとも考えられる。果 たして本当にそうなのか? エアーズロック・キャンプ・グラウンドは手入れが行き届き、美しく清潔である。トイレ、シャワー、ランドリー等の設備は完備され、全ての蛇口の水は飲料可能。昼間の暑さを逃れるためプールで涼むこともできる。しかし、これらはキャラバン・パークに泊まりさえすれば、どこででも受けられるサービスである。別 段驚くことはない。だから「そんなの当然だろ」と思っていた。いや待てよ...、実はそれは当然じゃないのではないか?ここはもともとは何もない砂漠、水を汲むにも、電気を作るにも普通 の街より格段にコストがかかるはずだ。 『ウルル・カタジュタ国立公園ガイド』という小さなガイドブックをビジターセンターで手に入れた。再び昼下がりのキャラバン・パーク、ワシはこのガイドを熟読した。曰く「過酷な気象条件下で、環境に過度の負担をかけないためには建設・運営に当たって特別 の配慮・設計が必要だった」。水を例に取ると、地下水を塩分除去装置で処理した後、飲料水に使用、汚水は再処理している。ふむふむ、電気は太陽光発電を大幅に取り入れているという記述があるが、それだけでは賄えまい。キャラバン・パークの外でジェネレーターの低い音が響いている。ここまで燃料を運ぶコストだけでも他所に比べて割高なのは明らかだ。この僻地で人を雇えば人件費が高くつくのも想像に難くない。 ワシはエアーズロック・リゾートの回し者ではないので、必要以上にリゾート側の立場に立つつもりはない。ましてや、1泊$28が安いという気なんて毛頭ない。しかし、これだけの巨大施設(5,000人の宿泊客を収容し、900人のスタッフで運営)を大荒野の真ん中で、他の場所と変わらぬ ように、僻地の不便を感じさせないように運営するには莫大な費用がかかるということは十分に理解できる。それが1泊$28に転嫁されているというのは間違いではなかろう。商売用語で言うところの原価が高いのだ。 得心して黄昏迫るウルルを望んだ。貧乏旅行者に1泊$28は確かに高い。しかし、ここに立つとそれはもはや問題ではなくなる。人間社会のコスト計算から遠く離れて、赤く燃え上がるウルルの姿には間違いなく$28以上の価値がある。 |

|

|

【第四話】日本人も捨てたもんじゃない

懲りもせず、三度目の登岩である。三度目ともなると、登岩のコツが大体つかめる。 1. 急な登りが続く鎖の手すり区間は、息の上がらない程度のペースで(これが重要)一気に登ってしまう。オーバーペースにならぬ よう注意。 2. その際、ペースの速い人々に気を使う必要はない。元気な人々は道を譲らずとも勝手に抜いて行く。 3. どうしても休みたい場合は、後ろが詰まっていないことを確認して、そのままの姿勢で呼吸を整えよう。 (鎖を離したり、体の向きを変えて岩に座り込むのは恐怖感を助長するので避けたい。特に風の強い日は要注意。ここで恐怖に取りつかれると身動きできなくなる。) 4. 帰り道のことは考えない。登った道は必ず降りることができる。 5. もし、挫折しそうになったら下ってくる自分より年輩の方々を見よ。自分より年をとった人々が登ったのだ。 奮起せよ。 6. 稜線部の凸凹の急な部分はジグザグに下ると比較的楽。無理をせずに、尻を付いて降りても構わない。 ワシの登った時間帯は丁度AAT Kingsの日本人向けツアーの参加者が登岩を始める時間帯に重なり、登岩路のあちこちに日本語が溢れていた。「思ったよりもきついですね」、鎖区間の最後の部分で、息の上がった新妻を気遣う男性が声をかけてきた。路を塞ぐ形で急斜面 に腰を下ろした新妻は申し訳なさそうに「すいません」と頭を下げた。「いやいや、気にせんでいいよ」、ワシは鎖から手を離し、彼女の体分迂回した(鎖から離れるのは、実は怖いのだが)。別 な場所では「指輪にもう傷が入っちゃった」と叫ぶ女性の声が微笑ましかった。 ウルルに登る際、ワシは普段の帽子は被らずに、日本から持参した風呂敷を頭に被る。帽子のように風で飛ばされる心配がないし、バンダナより大きい風呂敷は結び目から先がかなり余るので、その部分が後頭部から首にかけての日除けになる。唐草模様の緑の風呂敷はなかなか目立つらしく、人々から好奇の目で見られる。「目立ってるよ。昔、そんな恰好をした漫才師がいたでしょ?」、すれ違い様に女性二人組が声を掛けてきた。年の頃はワシと同じ位 か。「東京ボンタって知らない?」、知らないと言うと、「歳がばれちゃうよね」と二人は笑った。「(頂上までは)あと10分だから頑張って」、粋なセリフを残して彼女たちはさわやかに去って行った。 ワシはこの「あと10分だから頑張って」という言葉に感心した。初めてウルルの登る人(ほとんどの人たちがそうだろう)が、くたくたになりながら登岩路を進む途中でこの言葉を聞いたらどれだけ励まされることだろう。標識のない道中、あと10分と知れば、再び元気が湧いてくる。彼女たちも相当疲れているはずだ。しかし、こちらが尋ねたわけでもないのに、実にさらりと気遣いの言葉を残していった。こういう物言いのできる粋人はなかなかいない。巨岩の上で、「ワシも斯くありたい」、「日本人も捨てたもんじゃないな」と陽気な二人組を見送った。 |

|

|

【第五話】頂上からもしもし

前回の旅からワシは現地でプリペイド式の携帯電話を携行している。日本のNTTにあたるTelstraのcdmaOneは人口の90数パーセントをカバーするそうだ。だから都会の日常生活では受信エリアに苦労することはないはず。しかし、人口の90%が東・南海岸沿いに集中しているこの国では、携帯電話網がカバーする国土面 積はごく僅かなのである。ノーザンテリトリーで携帯の受信可能な街は両手では余るほどの数しかない。次の受信可能エリアまで500kmはざらである。携帯電話のエリアに関してもアウトバックには偉大な過疎がある。 そんな中、アリスから400km、絶海の孤島のように、大荒野の真ん中に受信可能エリアがある。その名はエアーズ・ロック・リゾート。とうことは...。ワシは携帯をポケットに忍ばせウルルに登頂した。そう、頂上にも電波が届くのだ。全開ではないが、電波を拾っている。十分通 話可能だ。周囲を見回すと、ワシと同じことを考えている輩がいる。「もしもし、○○○○かい?、俺だよ俺、今どこにいると思う?、エアーズロックの頂上だよ、エアーズロック!」。今やこの巨岩の上から日本の故郷をはじめ、世界中と通 話が可能なのだ。しかも機材さえ持っていれば、リアルタイムでビデオ画像をパソコンに送ることもできる。 だからどうした?とあまのじゃくのワシは情報通信技術の"実利"に疑問を呈したくなるのだが、疲労と恐怖感を克服し、頂上から360度のパノラマを目にした感激を誰かに話したいという気持ちはよくわかる。今後、ウルル頂上から登頂の興奮を家族や友人に携帯で伝えることは一つのスタイルになるに違いない。ちなみにワシはアドレス帳を忘れてどこにも電話をすることができなかった(面 倒くさくて携帯には番号を登録してない)。 日本人観光客に「1分$10でここから日本に電話していいよ」と言えば十分商売になりそうだなどという無粋な考えも、帰りの恐怖の急坂に差しかかると、いつの間にか頭から消えていた。 |

|

|

【番外編】Where

is "Girls" ?

昼下がりのエアーズロック・キャンプ・グラウンド、ここで出会った日本の旅人からワシはある話を聞いていた。彼は目を輝かせ熱く、そして嬉しそうに語ってくれた。既に何度か同じ話を耳にしていたワシは「ここにもこの話があったか」と感心し、彼の熱い口調に耳を傾けた。2001年の新たな伝説は大陸の北から南へ、ウルルに移動しても旅人の口から口へ語り継がれていた。 アウトバックの旅人の間で語り継がれる"伝説の人物"は数多い。例えば、リアカーを牽いて大陸を徒歩旅行した日本人、氏の名前は失念したが、結構有名な人で本も出版されている。開拓時代さながらに、アリスから二頭のラクダを連れ、ギブソン砂漠を抜けインド洋まで徒歩旅行した女性。彼女の冒険行は『Alice to Ocean』というタイトルで、CD-ROM黎明期に写真集とCDのセットで販売された。そのような実話から、しょうもない作り話まで、"伝説の人物"を語り始めると枚挙にいとまがない。 そして2001年の新たな伝説とは?以下、現地で耳にした情報をできるだけ忠実に列記する。カッコ内はbuokaburraの感想。 ・アウトバックばかりを旅する美人日本人女性グループがいる (ほう!それは珍しい、勇ましい女性達だ) ・人数は2人というもの、3人というもの二つの説がある (一人は寂しいもんな) ・リーダーの名前はカオルという (名前まで知られてるの!、誰が名前を聞いたんだ?) ・いずれも小池栄子や乙葉のようなナイスバディをしている (是非、お会いしたい!!) ・いでたちは、大きく胸元の開いたシャツにジーンズの短パン、テンガロン・ハット、そしてR.M.Williamsのブーツ (うーん、カッコいい!ますますお会いしたい!!) ・当然、そんな恰好をしているのでとても目立つ (おっしゃる通り) ・車は古いランドクルーザー、いや、フォルクス・ワーゲンの水色のキャンパーと二つの説がある (どっちにしても、いい趣味してる) ・ブルーのフォード・ファルコン・ワゴンに乗った男性グループが「一緒に付いて行っていいか」と聞くと、「付いてこれるなら」と言われた。しかし彼らはシンプソン砂漠から帰ってこなかった (シンプソン砂漠に普通のワゴンで行くのは自殺行為だ、そりゃ帰ってこれんわ) ・彼女達は日本人旅行者の間で"Girls"と呼ばれている (そんな名前まで付いてるの!?) ・旅で出会った日本人諸氏(主に長期滞在者)に聞くと、"Girls"のことを知っている人が結構いた (じゃあ、本当の話なのか) ・しかし、会った人は誰もいなかった (やっぱり作り話?) ・"Girls"は2001年10月にウルルからドッカー・リバー方面に向かった (ドッカー・リバー*なんて普通行かないよ、そのままインド洋に抜けるとか、まさか...) *ドッカー・リバー Docker River: ウルルから西へダートを200キロ 、西オーストラリアとの州境近く、アボリジニコミュニティがある。 以上が、今回の旅で色々な人から聞いた情報を総合したもの。確認できた彼女達の最後の足跡は、ワシが到着する少し前にウルルからドッカー・リバー方面 に向かったというところまで。冗談でしょと笑いたくなる話だが、車種や呼び名など妙にリアルな部分もある。火のないところに何とかと言うし...。真偽とは別 に、この話をするときの男性諸氏の目はとても輝いていた。恐らく、話を聞くワシの目も輝いていただろう。荒野の孤独な旅人達の夢想がある種の伝説に昇華したのか?目を輝かした男性諸氏は同じような夢を見たのだろうか?(ワシは見た) それだけ人々の関心を惹き、語り継がれているのなら、単に作り話で片づけるには惜しいじゃないか。誰か"Girls"を知らないかい?ワシは"Girls"捜索隊の隊長を自任しようと思う。情報をお持ちの方、連絡求む! 有力な手がかりがあれば再び遠征に出発だ! (本当か?) |

|

|