スギはもともと日本原産の樹木で、本州の青森から九州の屋久島にまで生えており、

気候的には暖帯から温帯下部(温帯の中では暖かい部分)に分布します。

昔は各地に天然のスギ林がありましたが、今ではほとんど残っていないといわれています。

わたし達がふつうに見かけるスギ林は林業的に植林したもので、杉はヒノキとともにわが国での最も重要な林業樹種です(右写真:スギの植林(金剛山 2000.7.19))。

スギはもともと日本原産の樹木で、本州の青森から九州の屋久島にまで生えており、

気候的には暖帯から温帯下部(温帯の中では暖かい部分)に分布します。

昔は各地に天然のスギ林がありましたが、今ではほとんど残っていないといわれています。

わたし達がふつうに見かけるスギ林は林業的に植林したもので、杉はヒノキとともにわが国での最も重要な林業樹種です(右写真:スギの植林(金剛山 2000.7.19))。

スギは、日本の樹木の中では、多分、クスノキとならんで最も大きくなれる木だと言ってよいでしょう。 幹の直径が3~4m、高さ40~50m程度に達したものは各地にあり、 国の天然記念物にもたくさん指定されています。写真の春日大社のスギのように神社にも多くの大木がありますが、 これはまっすぐな幹をもつこの木が神様の憑代(よりしろ)として特に大切に守られてきたからでしょう。 ちなみに、「スギ」という名前は、まっ「すぐ」な樹形からきているといわれています。

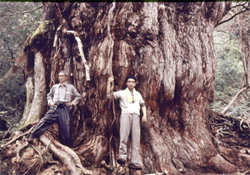

日本のスギで世界的に有名なのは何と言っても屋久島の縄文杉です(右写真:1970.4.10撮影)。

高さは30m程でそれほど大きくありませんが、幹直径が約5mもあり、

こんなに太い木は多分ほかに無いと思います。十年ほど前に縄文杉の推定年齢が約7000年という説がでて、

その当否をめぐって世界各地から議論が寄せられました。屋久杉の場合、

もとの幹の地ぎわから出てきた何本かの「ひこ生え」がそれぞれ大きくなってくっつきあい、

組織まで癒着してしまって、あたかも一本の幹のように見える場合が少なくありません。

縄文杉の巨大な幹もそのようにして出来た可能性が大きく、

そうしますと、樹齢7000年というのはかなりの過大評価になっている、というのが通説のようです。

日本のスギで世界的に有名なのは何と言っても屋久島の縄文杉です(右写真:1970.4.10撮影)。

高さは30m程でそれほど大きくありませんが、幹直径が約5mもあり、

こんなに太い木は多分ほかに無いと思います。十年ほど前に縄文杉の推定年齢が約7000年という説がでて、

その当否をめぐって世界各地から議論が寄せられました。屋久杉の場合、

もとの幹の地ぎわから出てきた何本かの「ひこ生え」がそれぞれ大きくなってくっつきあい、

組織まで癒着してしまって、あたかも一本の幹のように見える場合が少なくありません。

縄文杉の巨大な幹もそのようにして出来た可能性が大きく、

そうしますと、樹齢7000年というのはかなりの過大評価になっている、というのが通説のようです。

ところで、スギにはアシュウスギ(ウラスギ)という変種があります。

これは日本海側の多雪地帯に多く、冬の間雪に埋もれています。寒さに弱く、

雪の無い寒い場所では冬に枯れます。また伏条性(ふくじょうせい)といって、

雪に抑えられた下枝が地面に触れると、そこから根を出すという性質があります。

京都の庭園や公園でしばしば植えられている「台杉(だいすぎ:地際で切断したふとい幹から数本の細い幹が立っている)」は

アシュウスギの高い萌芽力を利用したものといわれています(右写真:台杉(京都府立植物園(2001.3.18)))。

ところで、スギにはアシュウスギ(ウラスギ)という変種があります。

これは日本海側の多雪地帯に多く、冬の間雪に埋もれています。寒さに弱く、

雪の無い寒い場所では冬に枯れます。また伏条性(ふくじょうせい)といって、

雪に抑えられた下枝が地面に触れると、そこから根を出すという性質があります。

京都の庭園や公園でしばしば植えられている「台杉(だいすぎ:地際で切断したふとい幹から数本の細い幹が立っている)」は

アシュウスギの高い萌芽力を利用したものといわれています(右写真:台杉(京都府立植物園(2001.3.18)))。

余談になりますが、たしかグリコ森永事件が起こった年をふくめ、 2~3年続けて3月に筑波にある国立公害研究所(現・環境研究所)へいったことがありますが、 会う人会う人、みんなが目に涙を浮かべ、鼻をまっ赤にしてしょっちゅう鼻をかんでいるので びっくりした記憶があります。みんなスギの花粉症にやられているのです。 当時、関西ではそれ程問題になっていませんでしたが、関東の方では大変深刻な病気で、 花粉アレルギ-の人は、ただひたすら花粉の時期が終わるのを待つしかないという状況でした。 その後、数年して自分自身が花粉症にひどく悩まされることになるとは思いませんでしたが、 いまは治療薬もいいのができて、かなりうまく対応できるようになりました。