ドイツトウヒは明治の中頃に日本に導入されたとされていますが、

特に北海道で多く栽培され、鉄道沿いの防雪林に使われているのをよく見かけます。

本来、亜寒帯から寒帯にかけての樹木ですから、暑い夏を持つ大阪は必ずしもこの木の生育適地ではありません。

しかし、この木の美しい円錐形の樹形や濃い緑の葉の美しさが評価され、

植物園や個人庭園などでもよく植えられていますし、やや標高の高いところ

にある歴史の古い学校などでは、10mを越えるほど大きくなった木を見かけます(右写真:ドイツトウヒの枝(京都府立植物園 1999.8.30))。

ドイツトウヒは明治の中頃に日本に導入されたとされていますが、

特に北海道で多く栽培され、鉄道沿いの防雪林に使われているのをよく見かけます。

本来、亜寒帯から寒帯にかけての樹木ですから、暑い夏を持つ大阪は必ずしもこの木の生育適地ではありません。

しかし、この木の美しい円錐形の樹形や濃い緑の葉の美しさが評価され、

植物園や個人庭園などでもよく植えられていますし、やや標高の高いところ

にある歴史の古い学校などでは、10mを越えるほど大きくなった木を見かけます(右写真:ドイツトウヒの枝(京都府立植物園 1999.8.30))。

エゾマツやトウヒに近いこの種は、日本ではふつうドイツトウヒという名前で親しまれていますが、

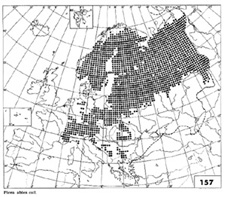

原産地の分布域は地図に示すようにたいへん広く、ドイツ特産のような印象を受けるこの名前は必ずしも適切ではありません。

エゾマツやトウヒに近いこの種は、日本ではふつうドイツトウヒという名前で親しまれていますが、

原産地の分布域は地図に示すようにたいへん広く、ドイツ特産のような印象を受けるこの名前は必ずしも適切ではありません。

この種の分布域の広さから容易に想像できるように、同じ種の中にも多くの変異があり、 原産地では樹高が60m、幹周り数mに達するものがある反面、高山地帯では高さ数十cmの矮性のものも知られています。 日本へ導入されたときも、ある地方から導入したものは樹形が整っているが、 別の地方からのものは良くないなどと、用材としての適性がいろいろな側面から研究されたようです。 外国の文献には、名前が違っても明らかに同じと思われるものを整理した後でさえ、 百数十の品種があると書かれていますが、ヨーロッパ各国にとってこの木は非常に有用な林業樹種で、 それだけ研究がすすみ、多くの名前が与えられたものと思います。

このように、ドイツトウヒはヨーロッパでもっとも普通にみられる針葉樹の一つですが、 多くの針葉樹の例にもれずスモッグに大変弱く、かつてヨーロッパで大問題になった 酸性雨による森林被害の主役はこの樹種でした。