幻の武蔵国(新西国)三十三観世音札所

午年=平成二十六年四月一〇〜二〇日 総開帳実施

古書画サロンの八月一般展示に四つの三十三ケ所観音霊場御朱印集成(絹本地に全寺社の寺名墨書と朱(宝)印)の軸表装が含まれる。

三十三観音霊場札所の次の三つが著名で、当然含まれている。

①西国三十三ケ所観世音霊場 養老二(718)年、大和長谷寺の徳道上人によって創められ、永延二(988)年花山法皇により再興されたと伝えられる。那智大社に隣接する青岸渡寺を第一番とする。

②坂東三十三ケ所観世音霊場 永延二年戌子の春、花山法皇御巡礼の勅命有って、杉本寺を以って坂東第一番と定め、御巡礼があり創始された。

③秩父三十四ケ所観世音霊場 伝説では、文暦元(1234)年午歳、性空上人をはじめとする十三人の聖者が巡拝し、札所を設けた。

①+②+③を合わせて(全国)百観音と呼んでいる。

第四の④武蔵国(別称 新西国、新坂東)三十三ケ所観世音霊場は、地元大相摸の属するもので、地元に何代も居住する人には知られているが、一般の知名度は極めて低く、武蔵国(新西国)三十三観音札所は「幻の」と呼ぶ希少価値がある。

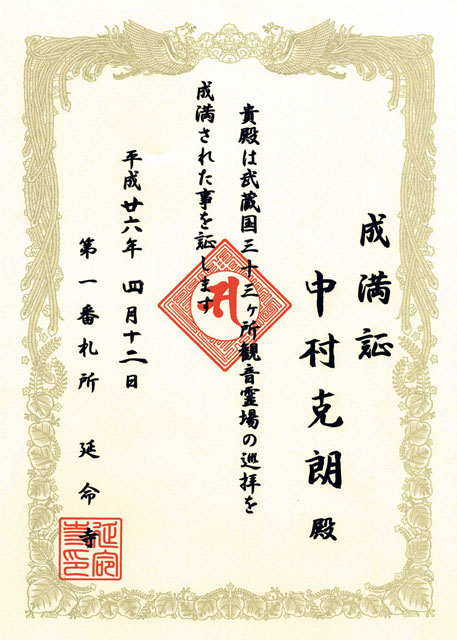

上の写真は第一番 吉川延命寺、第十四番 戸ケ崎常楽寺、第二十九番 東方観音寺 の納経印である。寺社により「武蔵国」、「新坂東」、「武蔵国新西国」と札所名が統一されていないが、一番〜三十三番寺と番外の二寺を合わせた三十五寺より成る。第二十九番 東方観音寺は中村(=大相摸)家の菩提寺に当たり、「サロン中村古書画コレクション」オープン直後の平成十四年四月十七日訪問時にこの観音霊場札所の存在を知り、三十五寺を巡礼し、番外の大経寺で結願証をいただいた。

札所の起源::第一番寺の吉川延命寺の伝承では、今から約260年前、(1740)年頃の成立である。

観音札所の位置::中川の両岸と(古道)赤山街道筋を合わせた

東西12km、南北14.5kmの比較的狭い範囲である。

次の巡礼略図に寺社名、所在地(市区町村名)、巡礼略路を記入した。

武蔵国(新西国)三十三観音 巡礼略図(PDFファイル)

幻の武蔵国(新西国)三十三ケ所観世音霊場と呼べる理由

1.十二年毎の午年四月の定められた一週間ほどだけ総開帳され、その

他の期間は、全社寺の納経に伴う寺社名の墨書と朱(宝)印は受けら

れない。次の総開帳・平成三十八年四月まで待たねばならない。

総ての観音名は昔の土地の名前を付して呼ばれている。

2.個人の屋敷名が付された札所(寺ではない)が多い。

第十番 彦糸 実相院(彦糸公民館内)

第十一番 彦富 兵左ヱ門屋敷(彦成集会所内)

第十六番 飯塚 長十郎屋敷(安福寺)

第十七番 大瀬 太郎左ヱ門屋敷

第十八番 川崎 仁兵ヱ屋敷

第二十八番 西方 五郎兵ヱ屋敷

当時の権勢を誇った分限者が、屋敷内に持仏堂を建てて己の信ずる

仏像を納め、近隣の村人にも開放していた名残で、十二年毎のご開

帳の期間、当時の屋敷がなくても土地の皆さんが観音菩薩像を公民

館(または集会所)等にお移しする慣例が守られている。

3.土地の人々が総出のテント張りの御接待所ができる。

(四国八十八ケ所霊場と同様な札所毎の湯茶接待所)

4.貸切バスを連ねた巡礼団がこの時期のみ出現する。

(各札所の接待所で奉仕する土地の信仰集団単位の構成が主体)

成満証:三十六箇寺の巡拝結願で、第一番延命寺で成満証を受けられる。

前回(平成14年)の結願証は巡拝順から不便な番外の大経寺で授

与されたが、平成26年は1番札所の延命寺に改められ自然な巡拝

順となった。

第一番『延命寺』発行の成満証

平成二十六年四月 七日

平成二十六年五月二八日 晴耕雨読軒(管理人)