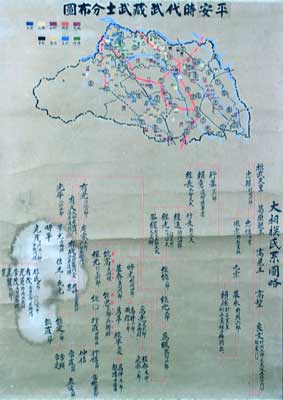

本家伝は、<作者・製作年次不詳>であるが、『埼玉県史』や『越谷市史一――通史上』(昭和五十年三月刊・越谷市役所)所収の系図の元になっている、いわゆる野与党の系図を基に、昭和六年以降に作製されたものと想定される。

以下、特に当家にかかわる系図に、歴史上の人物としての平清盛及び平将門にかかわる系図(傍線)・外を補うことで、その概略を示してみる。ちなみに、当家代々は、桓武天皇を[1]とし、初代大相模次郎能高を[13]とすれば、本サロン主宰=二十七代穎司をもって[39]を数えることになる。

なお、昭和五十九年十月七日「中村家祖霊永代供養」(中村家法要の栞)に記載した当家初代〜二十六代に関する当家の「過去帳」(越谷市・真大山観音寺蔵)よりの抜萃事項と同施主(当家二十七代 ―― 本「サロン」主宰)の「付記」とを<別掲>とする。当家初代〜十六代の各没年については、「約百五十年」を順次溯行させる形での、然るべき調整がなされていることを想定しなければならないからである。ちなみに、中村有道軒一世肖像図画賛(展示は「類聚①」)――井上文雄の賛にある、「長元(元〜一〇(1028)〜1037年)の古より世々此里に住みて」という表現と整合する時代は、齢七十有歳を数えたと言われる当家初代の没年=「延久元(1069)年」からすれば、同者の青壮年期に当たるわけである。当該「賛」に、当家の「過去帳」を踏まえての記述がなされていたことは疑う余地がない。尤も、その「過去帳」の記述に錯誤があるとすれば、⑦「忠恒(=常?)」――忠常の乱の首魁で、当時の武・総の地に逆威を振るっていた平忠常(〜長元四(1031)年) の没年にかかわる野与党起源の伝承にまで溯って、そこに当家の祖=初代の生きた時代を重ねてしまっていたのではないかと思えることである。