|

|

|

|

採集は、コンクリートの継ぎ目にたまった土とそこに生育するコケ、ススメノカタビラ、ミドリハコベ、オオイヌノフグリなどをスプーンやドライバーですくい取り、ツルグレン装置により動物を抽出した。

|

|

|

|

| 種名 | コケ | ススメノカタビラ | ミドリハコベなど |

| モリカワカマアシムシ | ○ | ○ | |

| カマアシムシ | ○ | ||

| アサヒカマアシムシ | ○ | ||

| コブカマアシムシ | ○ |

モリカワカマアシムシ(Baculentulus morikawai:2♂亜成虫、2若虫)とカマアシムシ(Eosenotmon

sakura:1若虫)の両種は分布域が広く、ごく普通に見いだされる種類である。しかも、伐採や都市化により自然条件の攪乱にも強い。

|

|

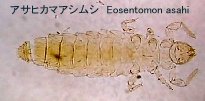

一方、アサヒカマアシムシ(E. asahi:1♀)は、北海道、本州に広く分布するが、主たる分布域は冷温帯域である。自然条件の攪乱でいち早く消えてしまう種類でもある。コブカマアシムシ(Verrucoentomon shirampa:2若虫)は、北海道、東北地方から中部山岳地帯にかけて分布している。関東地方では茨城県、栃木県、群馬県の山地帯で、また山梨県の大菩薩嶺でも見つかっているが、埼玉県からはこれまで記録されていなかった。

カマアシムシ類の移動・分散に関しては、苗木などの土壌とともに裸地や公園などに移入した可能性のあることが指摘されている(今立・岩波、1982;今立・黒佐1980)。しかし、このビルは、1981年に新しく建てられたもので、屋上は全面コンクリート打ちになっている。これまで、そこに植物や土壌を移植したことはない。したがって、人為的な移入の可能性は考えられない。このような環境からカマアシムシ類が得られたことは、空中から移入した可能性を強く示唆する。

ビルの屋上からカマアシムシ類が得られたこと自体興味深いが、特に環境破壊に弱いアサヒカマアシムシや山地帯に見られるコブカマアシムシが記録されたことは注目される。

文献

青木淳一、1983. 自然の診断役 土ダニ. NHKブックス438. 244pp.

今立源太良・岩波基樹、1982. 夢の島でえられた原尾目. Edaphologia,

(25・26): 65-67.

今立源太良・黒佐和義、1980. 伊豆青ヶ島の原尾目. 昆虫、東京、48(2):309.

*上記内容は下記論文に掲載

中村修美, 1994. 博物館屋上から見いだされたカマアシムシ.

類埼玉県立自然史博物館研究報告, (12):61-63.