| A | B | C | D1 | D2 | |

| A | 0.813 | -0.491 | -0.253 | -0.492 | |

| B | 0.780 | -0.204 | -0.376 | -0.202 | |

| C | 0.008 | 0.008 | 0.769* | − | |

| D1 | 0.278 | 0.027 | 0.591 | 0.774* | |

| D2 | 0.000 | 0.006 | 1.000 | 0.583 | |

| *significant at P<0.05 | |||||

獨協医科大学 石井 清氏は,日光の男体山において垂直分布の観点から多足類の定量調査を行った(石井,1986).そのときに採集されたカマアシムシ類の多数の標本を同定・計数した結果,日光男体山におけるカマアシムシ類の垂直分布に関するいくつかの知見が得られた。

調査地及び調査方法

| 地点名 | 標高 | 植生 | 採集年月日 |

|---|---|---|---|

| A | 1750m | コメツガーミヤコザサ林 | 11月1日 |

| B | 2000m | コメツガ林 | 10月27日 |

| C | 2250m | シラビソ林 | 10月21日 |

| D1 | 2480m | シラビソ林 | 10月14日 |

| D2 | 2480m | ダケカンバーシャクナゲ林 | 10月14日 |

土壌試料の採集は,25cm×25cmの方形枠を用い,深さ10cmまで落葉落枝と土壌を採集して1サンプルとした.調査地のD1とD2では各5サンプル,それ以外では10サンプルづつ採集した.サンプルは直ちに実験室に持ちかえり,Tullgren装置(1辺40cm,3mmメッシュ,60W

電球使用)により120時間かけて動物を抽出し,アルコール中に保存した.さらに実体顕微鏡下でカマアシムシ類を拾い出し,得られた全個体をプレパラートにして種の同定と個体数の計数を行った.

分かったことは?

垂直分布と種数・個体数 : カマアシムシ類はカンバの林は嫌い?

| 調査地 | A | B | C | D1 | D2 |

| 標高(m) | 1750 | 2000 | 2250 | 2480 | 2480 |

| Verrucoentomon shirampa | 37 | 169 | |||

| Kenyentulus japonicus | 2 | 2 | |||

| Baculentulus morikawai | 18 | 17 | 1 | 6 | |

| Baculetulus densus | 1 | 44 | 52 | 8 | |

| Filientomon takanawanum | 24 | ||||

| Nipponentomon uenoi paucisetosum | 8 | 6 | |||

| Eosentomon asahi | 20 | 30 | |||

| Eosentomon udagawai | 7 | 6 | 26 | ||

| Eosentomon sp. | 2 | 2 | |||

| 個体数 | 84 | 205 | 45 | 146 | 8 |

| 種数 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 |

| D1,D2は10サンプルとして算定 | |||||

全調査を通して9種類のカマアシムシ類が得られた.各調査地での出現種数はBとD1が7種で最も多く,D2が1種で最も少なかった.標高にともなった種数の増減には,明瞭な傾向は認められなかった. しかし,どちらも2480mの標高に位置しているD1とD2では,前者が7種,後者が1種と出現種数に極端な違いが認められた.これは興味深い現象である.

個体数はB(205個体)が最も多く,D2(8個体)において最も少なかった.標高にともなう個体数の増減についても明瞭な傾向は認められなかった.

青木(1963)は,奥日光のササラダニ類について調査を行い,シラカンバ林のササラダニ数はミズナラ林,カラマツ林,コメツガ林などに比べて少ないことを報告している.また,青木(1973)で,「シラカンバやダケカンバなどBetula属の林では中形土壌動物の数が少ないことが一般的にいえそうである」と述べている.今回の結果でカマアシムシ類もカンバ林で種数・個体数ともに少なく,この結果は青木(1973)の見解を支持するものと考えられる.

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

カマアシムシ群集の類似性

各調査地点の構成種の類似性を森下のCλと相関係数により比較した.

CλはC−D2間で1.0を示し,同じ種構成であることを示した.これは,Cからモリカワカマアシムシ(Baculentulus morikawai)とサイコクカマアシムシ(B. densus)の2種が出現したが 45個体中44個体を後者が占め,D2ではサイコクカマアシムシ1種のみ出現したことによるものである.次いで,A−B間の値が0.780と高く,またC−D1,D1−D2の2間いおいても0.591,0.583とそれぞれ高い値を示した.

相関係数では,A−B,C−D1,D1−D2の3組の地点間で有意な相関が認められた(P<0.05).C−D1,D1−D2の2組の地点間の

相関は,各地点でサイコクカマアシムシが高い優占度を示したため,

それに影響されたものと考えられる.A−B間ではコブカマアシムシ

(Verrucoentomon shirampa)が優占し,またモリカワカマアシムシも 高い優占性を示したために,相関が認められたものである.

相関が認められた調査地点の組み合わせは,Cλでも高い値を 示している.

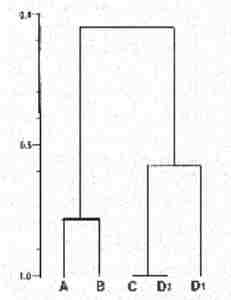

Cλをもとに群平均法により5つの調査地のカマアシムシ群集をデンドログラムでグルーピングしたところ,A・BとC・D1・D2の二つのグループに大別された(Fig.

1).これは,標高2000m地点を境にして,種構成に違いが現れていることを示している.このグルーピングは単に植生の違いによるものとは考えられず,この違いがいかなる要因によってもたらされているのかについては今後の調査で明らかにしたい.

文献

青木淳一,1963. 奥日光のササラダニ群集構造と植生および土壌との関連.IV.植生とササラダニ群集構造. 日本生態学会誌,13(4):

139-151.

青木淳一,1973. 土壌動物学. 814pp. 北隆館,東京.

石井 清,1986. 日光地方の多足類.日光の動植物.691706.栃の葉書房,栃木県鹿沼市.

上記内容は下記論文に掲載

中村修美・石井 清, 1994. 日光男体山におけるカマアシムシ類の垂直分布.

埼玉県立自然史博物館研究報告, (12):1-4.