|

|

|

||

| H地点近くからG地点を望む | 山腹の落葉広葉樹林 | A地点カラマツ人工林 |

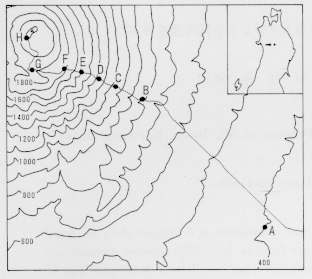

| Site surved | A | B | C | D | E | F | G | H |

| Alititude(m) | 400 | 820 | 1080 | 1280 | 1500 | 1720 | 1820 | 2000 |

| Paranisentomon tuxeni | 5.2 | |||||||

| Kenyentulus japonicus | 1.8 | |||||||

| Verrucoentomon shirampa | 93 | 3.7 | 1.2 | 1.5 | 33.1 | |||

| Eosenotomon sp. cf. udagawai | 0.5 | 1.6 | 0.3 | |||||

| Eosentomon sakura | 5.1 | 0.8 | 2 | 12.3 | ||||

| Yamatentomon yamato | 63.6 | 21.3 | 20.3 | 24 | 66.8 | |||

| Baculentulus morikawai | 18.2 | 70 | 68.7 | 7.1 | 0.4 | |||

| Eosenotmon sp.1 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 4.6 | 0.4 | |||

| Tuxenentulus ohbai | 2.8 | 0.6 | 12.3 | 27 | ||||

| Acerentulus omoi | 0.4 | 2.6 | 5.8 | 1.7 | ||||

| Eosenotomon sp.2 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 100 | |||

| Kenyentulus sp. | 100 | |||||||

| Nipponentomon uenoi | 0.9 | 0.4 | ||||||

| Eosentomon udagawai | 0.4 | 0.7 | ||||||

| Imadateiella shideiana shideiana | 1.4 | |||||||

| Eosentomon topochi ? | 0.5 | |||||||

| Eosentomon asahi | 0.8 | |||||||

| Eosentomon sp.3 | 0.4 | |||||||

| Eosentomon sp.4 | ||||||||

| No. of individuals | 330 | 214 | 253 | 345 | 154 | 241 | 3 | 1 |

| No. of species | 3 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 |

種数

19種類のカマアシムシ類が得られた。種数はBとC地点の11種が最高で、最低はG、H地点の1種であった。B〜Fの各地点では多くの種類が記録されたが、標高が高くなるに従って、種数は11種から8種へと徐々に減少した。GやH地点では、雪田や裸地に近いパッチ状ハイマツ林という厳しい環境条件のために、棲息できる種が限られ、出現種が少なかったものと考えられる。また、

A地点のカラマツ人工林でも出現種は3種と少なかった。これは植林により環境条件が単純化して、種数が減少したことによるものであろう。

個体数

GとH地点を除いて、多少のばらつきはあるが、各地点とも150個体以上が得られた。A地点では、個体数が330個体とD地点に次ぐ多さであったが、こぶくしかまあしむし(Verrucoentomon

shirampa) 一種で総個体数の約93%を占めていた。これは、A地点ではカラマツの一斉植林によって生息環境が改変され、個体数が必ずしも減少しなくても種数が著しく少なくなり、その結果として特定の種が極端に優占する典型的な群集の単純化を示すようになったものと考えることができる。 G、H両地点では、得られた個体数は極端に少なく、それぞれ3個体、1個体であった。この両地点は、厳寒の気象条件にさらされる貧弱な植生域であるため、カマアシムシ類にとっては好ましくない棲息地となっているようである。

|

|

|

||

| H地点近くからG地点を望む | 山腹の落葉広葉樹林 | A地点カラマツ人工林 |

カマアシムシ群集の類似性

各調査地点での構成種の類似性をRenkonen指数と相関係数により比較した。 Renkonen指数ではC−D間でもっとも高く(94.8%)、ついでB−F間の68.1%であった。前者では、CおよびD地点ともヤマトカマアシムシ(Yamatentomon

yamato)とモリカワカマアシムシ (Baculentulus

morikawai)が優占種となり、それぞれがほぼ同じ割合で出現したことが指数の値を大きくした要因である。一方、後者では、ヤマトカマアシムシがBおよびF地点で共通した優占種となり、ほど同じ割合で出現したことによるものである。それ以外の組み合わせの指数値は全て50%以下であった。全体としては、各地点の質的・量的種構成は互いにそれほど似かよってはいないと言うことを示している。

相関係数では、Renkonen指数の値の高いC−DとB−F間で有意な相関が認められた(P<0.001)。

また、A−E間でも相関が認められた(P<0.05)。後者の相関は、両地点での共通種は一種(コブク

シカマアシムシ)のみであるが、この種が両地点で高い優占度を示すため、それに影響されて相関が

認められたものと考える。それ以外の組み合わせでは、有意な相関は見られなかった。

Renkonen指数をもとに、群平均法により8つのカマアシムシ群集をデンドログラムでグルーピングした。その結果、落葉広葉樹林であるB〜Fの5地点がまとまり、やや類似性が高い一群であることを示している。一方、他の3地点(人工林、雪田、ハイマツ)については、他とのグルーピングができない。A地点は、もともとB〜Fの5地点と似たような群集を持っていたものが、人工林化による影響で異なった群集構造になったものと推察される。雪田や山頂部のパッチ状ハイマツ林は、限られたカマアシムシ群集を許容する独特な環境であるものと判断される。

| A | B | C | D | E | F | G | H |  |

||

| A. 400 m alt. | 3.7 | 1.2 | 1.4 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | |||

| B. 820 m alt. | -0.08 | 45.2 | 46.1 | 45.7 | 68.1 | 0.5 | 0 | |||

| C. 1080 m alt.. | -0.11 | 0.47 | 98.4 | 34 | 23 | 0.4 | 0 | |||

| D. 1280 m alt. | -0.13 | 0.44 | 0.99** | 37 | 24.5 | 1.2 | 0 | |||

| E. 1500 m alt. | 0.72* | 0.51 | 0.1 | 0.04 | 38.9 | 0 | 0 | |||

| F. 1720 m alt. | -0.16 | 0.88** | 0.16 | 0.12 | 0.46 | 2.5 | 0 | |||

| G. 1820 m alt. | -0.37 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.38 | -0.17 | 0 | |||

| H. 2000 m alt. | -0.37 | -0.15 | -0.13 | -0.16 | -0.38 | -0.18 | 0 | |||

| * Sig. P<0.05 | ||||||||||

| ** Sig. P<0.001 | ||||||||||

*上記内容は下記論文に掲載

中村修美,1989. 岩手山におけるカマアシムシ類の垂直分布,

埼玉県立自然史博物館研究報告, (7):1-6.