つれづれ2008

後半

Logs

Dec.31 今年の総括

今年も終わり。時がたつのが早いと感じるのは30代だからなのか。今年もいろいろあったけど、趣味の総括です。

買ったCD :クラシック501枚、その他のジャンル142枚で計643枚。ここ数年の傾向として、クラシックのほうが圧倒的に多く買っている。ジャズ系はコンスタントに買っているが、ロックで面白い新譜がそうそうでないというのもあるかもしれない。新しく興味を持つバンドやミュージシャンもあんまりいないということかな。今年も、昨年と引き続きオペラと声楽がブームでした。

買ったDVD :119枚。今年もオペラのDVDを買い続けたせいか、多い。

行ったクラシックのコンサート :22回。2月に旅行に行ったときに7回もコンサートに行ったのが大きい。来日オケではナガノとモントリオール響がすばらしかった(遅れて行ったけど)。小澤とオペラ塾のこうもりも良かった。あと、印象に残るのは、岡田博美のゴールドベルク。

行ったライブ :15回。一番多く行ったのは去年と同じくunbeltipoのライブだが、2回。バンドは異なるが、鬼怒無月が5回。どれも印象に残るが、Zappa Plays Zappaはやはり完成度が高かった。ドームでのThe Policeは音がほとんど聴けなかったことが印象的。ジャズ系のライブはRichard BonaもJohn ScofieldもMike Sternも相変わらずいい感じだった。

行った展覧会 :4回。

読んだ本 :75冊 (音楽の本、グルメ・お酒の本、コンピュータの本、仕事の本、雑誌を除く)。昨年と大体同じくらい。シェークスピア全集読破計画が終了した。今年、はまったのはポール・オースター。

海外 :1回。プライベートで2月に旅行で行ったフランスとドイツ。ミュンヘンに住んでいた時もフランスだけにはいくことができず、ルーブルにはぜひ行きたいと思っていたので。ついでに行ったベルリンで、ラトル + ベルリン・フィルを聴くことができて、いい旅行だった。

その他 :ついにアンプとスピーカーを買い替えた。今まで使っていたものは大学2年生の頃に買ったものなので、14〜15年くらい使っていたことになる。

Dec.30 帰省 + 同窓会

帰省する。なんとなく、帰れるだろうと甘く見ていたが失敗した。14時ころ、東京駅まで出たのだが、自由席にすら座れない。新幹線のホームに人があふれている。おまけに、品川や新横浜で人が乗ってきて、朝の通勤電車のように満員だ。名古屋でなんとか座ることができたが、2時間たちっぱなし。せっかく駅弁を買ったのだが、立って食べる羽目になってしまった。16時半ころ新大阪駅で降りると、小田原で人身事故があって、16時以降の新幹線は止まっているらしい。昨日まで東北方面に行く新幹線もダイヤが乱れていたし、今年の年末の新幹線はめちゃめちゃだ。事故じゃないからまだいいけど。

夜は、毎年恒例高校の同窓会。昨年は出ていないので2年ぶりだ。25人ほどオッサンが集まる。関西圏内に住む医者が半分くらいだが、母校の先生になったやつもいれば、政治家めざしているやつもいれば、プロ棋士もいる。マスコミ系は、僕を含めて3人だが、不況の話題。在阪民放は、もろに影響を受けているらしい。2次会がプールバーで、久々にビリヤードをした。3次会まで飲んで、健康的に(?)日付が変わる頃に解散。1年に1回しか会わないやつがほとんどだが、それでも会えばなんとなく話が通じるし、気もあまり使わないし、楽しいもんだ。

新年に飲む約束をしようと、会社の同期にメールをしたら、そいつはみごと新横浜駅で足止めを食らったらしい。

Dec.29 ベルリン・フィル 最高のハーモニーを求めて

「Trip to ASIA」、邦題「ベルリン・フィル 最高のハーモニーを求めて」を、渋谷のユーロスペースへ見に行く。ベルリン・フィルハーモニーとラトルが。、2005年に行ったアジアツアーにあわせて、仮採用の団員、昔からいる団員、若い団員、定年間際の団員、のコメントと合わせて、このオケがどういう組織なのか、というのを見せ付けてくれる映画だった。音楽と生活の兼ね合い、ベルリンフィルの団員あることのストレス、組織のありようなど、オーケストラだけでなくどこの組織にでも起こりうる問題をメンバーが語っていくのはかなり面白い。「春の祭典」の映画は、ラトルが就任して間もなくの時期であり、またベルリン・フィルが公務員ではなく、独立行政法人のような組織に変わらなければいけない時期ということもあって、新しい試みをいっぱいいっぱいで頑張っています、といった雰囲気だったが、それよりも成熟した感じがする。そして、「春の祭典」のときと違うのは、ラトルが団員と付き添っている雰囲気になっているところです。練習風景でオーケストラ、しかも仮採用君に間違っているといわれるシーンなど意外です。リハで英語とドイツ語がちゃんぽんなのがもっと意外。印象的なのは、語る人がみんな、子供のころ友達がいない変わり者だと言い切るところですかね。

ベルリン・フィルはベルリンという都市だから、ああいうオケが出来上がったんだろうなと改めて感じた。ベルリンというのは、昔から首都だったわけではないし、音楽の伝統もあまりない。政治的には翻弄される。戦争でぶっ壊されるし、半分に分かれていた上に、周りは東に囲まれる。豊かさで言えばフランクフルトやミュンヘンのほうが圧倒的に上。なのに、人が集まる。そういう都市で最高のものを作るという意識と、過剰なまでの民主的なものへのこだわりがあのオケを作ってるんだろう。しかもフルトヴェングラーの後、実はドイツの人が監督になったことがない。ハイドン以来の音楽の都で、伝統のほうが重圧になるウィーン・フィルは、血や伝統、音楽するのが仕事ではなく生きざまだというような人ばかりなので、出てくる音が違うのは仕方ないわけだ。

メインで流れる曲が、英雄の生涯とベートーベンのエロイカなんだけど、とてもダメで変な演奏。変なアーティキュレーションをラトルがつけたがっているのだが、オケがイヤイヤな感じで、上っ面な演奏に聴こえる。今年の3月にベルリンで聴いたものと、解釈は似ているのだが、その時はベルリン・フィルの轟音のような弦のサウンドと、流れるような音楽だったので、3年で進化したってことなのだろうか?だとすると、長い時間をかけて素晴らしい仕事をしているということだ。

オーボエのマイヤーが語るシーンが多いのだが、肝心の英雄の生涯では乗っていない…つうか、語ってる人のほとんどが乗っていないとか、メンバーの顔を気にしながら見るともっと楽しい。ゼーガースが蝶について語るシーンとか、香港でコンサートの様子をパブリックビューで数万人が見た後、ロックスター並みに興奮しているシーンとか、コンサートやレコードだけではわからない側面、文化、時代のようなものが記録されているので、音楽が好きな人は見るべきところが多いと思う。

Dec.29 Lars Hollmer RIP

Samla Mammas MannaやAccordion Tribeで活躍していたラーシュ・ホルメルが27日になくなったそうだ。90年代後半は精力的に活動しており、アルバムやライブも多く、来日も何度かしていたのに、ここのところあまりニュースを聞かなくなっていたなとは思っていたのだが、体調がすぐれなかったようだ。今まで、再結成サムラ、Sola、向島ゆり子とのデュオの3回、来日公演を見ることができたが、Accordion Tribeとかもっと見てみたかったものだ。サムラのイメージが強いせいか、アヴァンギャルドな面やライブでのメチャメチャな雰囲気のイメージが強いが、とてもいいメロディを書く人だったと思う。もっとメジャーになってもいい人だったと思うが、これから他の人が彼の作品をもっと演奏してくれればとも思う。日本のファインサイトはここ。

Dec.25 CD : Return to Forever

Return to Forever / Returns : チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴェーが再結成してツアーを行ったらしく、そのライブ録音がCDで発売された。DVDもそのうち出るようだ。このバンド、実はChick CoreaとStanley Clarke以外はメンバーの入れ替わりが多いのだが、黄金期と言われる第2期の3番目のメンバーでの再結成(第3期まで)。ギターがAl Di Meolaで、ドラムがLenny White。オープニングの曲だけ、新曲。ロックバンドの再結成とは違って、演奏に衰えというものは全く感じない。なんだか、余裕すら感じる。70年代の頃は、もっとせっついた感じだったんだろうけど、無茶をしなくても音が出せている感じがする。特にディメオラとホワイトの演奏に感じる。ホワイトのドラムは重くなった印象だ。あいかわらず、Stanley Clarkeのベースは音域がフラフラしていて、僕の好みのベースではない。もっとベースはうねるように、地盤を支えるようなラインを弾かないと。音楽に新規性はないし、ソロの応酬で手に汗を握る、という雰囲気の演奏ではないが、曲やメンバーに愛着があれば楽しく聴ける。

Return to Forever / Returns : チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴェーが再結成してツアーを行ったらしく、そのライブ録音がCDで発売された。DVDもそのうち出るようだ。このバンド、実はChick CoreaとStanley Clarke以外はメンバーの入れ替わりが多いのだが、黄金期と言われる第2期の3番目のメンバーでの再結成(第3期まで)。ギターがAl Di Meolaで、ドラムがLenny White。オープニングの曲だけ、新曲。ロックバンドの再結成とは違って、演奏に衰えというものは全く感じない。なんだか、余裕すら感じる。70年代の頃は、もっとせっついた感じだったんだろうけど、無茶をしなくても音が出せている感じがする。特にディメオラとホワイトの演奏に感じる。ホワイトのドラムは重くなった印象だ。あいかわらず、Stanley Clarkeのベースは音域がフラフラしていて、僕の好みのベースではない。もっとベースはうねるように、地盤を支えるようなラインを弾かないと。音楽に新規性はないし、ソロの応酬で手に汗を握る、という雰囲気の演奏ではないが、曲やメンバーに愛着があれば楽しく聴ける。

Return to Forever / Returns : チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴェーが再結成してツアーを行ったらしく、そのライブ録音がCDで発売された。DVDもそのうち出るようだ。このバンド、実はChick CoreaとStanley Clarke以外はメンバーの入れ替わりが多いのだが、黄金期と言われる第2期の3番目のメンバーでの再結成(第3期まで)。ギターがAl Di Meolaで、ドラムがLenny White。オープニングの曲だけ、新曲。ロックバンドの再結成とは違って、演奏に衰えというものは全く感じない。なんだか、余裕すら感じる。70年代の頃は、もっとせっついた感じだったんだろうけど、無茶をしなくても音が出せている感じがする。特にディメオラとホワイトの演奏に感じる。ホワイトのドラムは重くなった印象だ。あいかわらず、Stanley Clarkeのベースは音域がフラフラしていて、僕の好みのベースではない。もっとベースはうねるように、地盤を支えるようなラインを弾かないと。音楽に新規性はないし、ソロの応酬で手に汗を握る、という雰囲気の演奏ではないが、曲やメンバーに愛着があれば楽しく聴ける。

Return to Forever / Returns : チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴェーが再結成してツアーを行ったらしく、そのライブ録音がCDで発売された。DVDもそのうち出るようだ。このバンド、実はChick CoreaとStanley Clarke以外はメンバーの入れ替わりが多いのだが、黄金期と言われる第2期の3番目のメンバーでの再結成(第3期まで)。ギターがAl Di Meolaで、ドラムがLenny White。オープニングの曲だけ、新曲。ロックバンドの再結成とは違って、演奏に衰えというものは全く感じない。なんだか、余裕すら感じる。70年代の頃は、もっとせっついた感じだったんだろうけど、無茶をしなくても音が出せている感じがする。特にディメオラとホワイトの演奏に感じる。ホワイトのドラムは重くなった印象だ。あいかわらず、Stanley Clarkeのベースは音域がフラフラしていて、僕の好みのベースではない。もっとベースはうねるように、地盤を支えるようなラインを弾かないと。音楽に新規性はないし、ソロの応酬で手に汗を握る、という雰囲気の演奏ではないが、曲やメンバーに愛着があれば楽しく聴ける。Dec.25 CD : Dido

Dido / Safe Trip Home : ダイドの3作目。1作目は買ったんだけど、家に見当たらない。ブライアン・イーノとの共作があるとのことなので、なんとなく買ってしまった。僕の頭の中では、スザンヌ・ヴェガとかと同じようなジャンルの音楽だ。完成度はとても高く、耳にして疲れない女性ヴォーカル。

Dido / Safe Trip Home : ダイドの3作目。1作目は買ったんだけど、家に見当たらない。ブライアン・イーノとの共作があるとのことなので、なんとなく買ってしまった。僕の頭の中では、スザンヌ・ヴェガとかと同じようなジャンルの音楽だ。完成度はとても高く、耳にして疲れない女性ヴォーカル。

Dido / Safe Trip Home : ダイドの3作目。1作目は買ったんだけど、家に見当たらない。ブライアン・イーノとの共作があるとのことなので、なんとなく買ってしまった。僕の頭の中では、スザンヌ・ヴェガとかと同じようなジャンルの音楽だ。完成度はとても高く、耳にして疲れない女性ヴォーカル。

Dido / Safe Trip Home : ダイドの3作目。1作目は買ったんだけど、家に見当たらない。ブライアン・イーノとの共作があるとのことなので、なんとなく買ってしまった。僕の頭の中では、スザンヌ・ヴェガとかと同じようなジャンルの音楽だ。完成度はとても高く、耳にして疲れない女性ヴォーカル。Dec.23 CD : Stefan Dohr

Stefan Dohr : Mozart / Horn Concerto : ベルリン・フィルの首席ホルン奏者のひとりであるシュテファン・ドールがソロを吹く、モーツァルトのホルン協奏曲。彼がソロの協奏曲録音はこれが初めてみたいだ。バックは、シュルツ室内管弦楽団といい、ウィーン・フィルでフルートを吹くヴォルフガング・シュルツが一族や弟子を集めて作ったオケのようだ。アンサンブル・ウィーン・ベルリンつながりで、カメラータらしい企画だな。収録曲としては、4曲のホルン協奏曲なんだけど、第1番がジュスマイアの補筆による番だけでなくロバート・レヴィンによる補筆盤も録音されている。そして、ニーノ・ロータがこの第1番の第2楽章にと作曲したAndante Sostenutoも録音されている。オケが小編成なこともあると思うが、テンポははやめできびきびしている。ギュンター・ヘーグナーやペーター・ダムなどドイツ系のホルン吹きだと、レンジが狭めでちょっと間延びしたサウンドが印象に残るんだけど、ドールのホルンはもう少し機敏で(機能的?)颯爽としている。デニス・ブレインに近い印象なのかな。録音はとてもいいし、いいディスクだ。

Stefan Dohr : Mozart / Horn Concerto : ベルリン・フィルの首席ホルン奏者のひとりであるシュテファン・ドールがソロを吹く、モーツァルトのホルン協奏曲。彼がソロの協奏曲録音はこれが初めてみたいだ。バックは、シュルツ室内管弦楽団といい、ウィーン・フィルでフルートを吹くヴォルフガング・シュルツが一族や弟子を集めて作ったオケのようだ。アンサンブル・ウィーン・ベルリンつながりで、カメラータらしい企画だな。収録曲としては、4曲のホルン協奏曲なんだけど、第1番がジュスマイアの補筆による番だけでなくロバート・レヴィンによる補筆盤も録音されている。そして、ニーノ・ロータがこの第1番の第2楽章にと作曲したAndante Sostenutoも録音されている。オケが小編成なこともあると思うが、テンポははやめできびきびしている。ギュンター・ヘーグナーやペーター・ダムなどドイツ系のホルン吹きだと、レンジが狭めでちょっと間延びしたサウンドが印象に残るんだけど、ドールのホルンはもう少し機敏で(機能的?)颯爽としている。デニス・ブレインに近い印象なのかな。録音はとてもいいし、いいディスクだ。

Stefan Dohr : Mozart / Horn Concerto : ベルリン・フィルの首席ホルン奏者のひとりであるシュテファン・ドールがソロを吹く、モーツァルトのホルン協奏曲。彼がソロの協奏曲録音はこれが初めてみたいだ。バックは、シュルツ室内管弦楽団といい、ウィーン・フィルでフルートを吹くヴォルフガング・シュルツが一族や弟子を集めて作ったオケのようだ。アンサンブル・ウィーン・ベルリンつながりで、カメラータらしい企画だな。収録曲としては、4曲のホルン協奏曲なんだけど、第1番がジュスマイアの補筆による番だけでなくロバート・レヴィンによる補筆盤も録音されている。そして、ニーノ・ロータがこの第1番の第2楽章にと作曲したAndante Sostenutoも録音されている。オケが小編成なこともあると思うが、テンポははやめできびきびしている。ギュンター・ヘーグナーやペーター・ダムなどドイツ系のホルン吹きだと、レンジが狭めでちょっと間延びしたサウンドが印象に残るんだけど、ドールのホルンはもう少し機敏で(機能的?)颯爽としている。デニス・ブレインに近い印象なのかな。録音はとてもいいし、いいディスクだ。

Stefan Dohr : Mozart / Horn Concerto : ベルリン・フィルの首席ホルン奏者のひとりであるシュテファン・ドールがソロを吹く、モーツァルトのホルン協奏曲。彼がソロの協奏曲録音はこれが初めてみたいだ。バックは、シュルツ室内管弦楽団といい、ウィーン・フィルでフルートを吹くヴォルフガング・シュルツが一族や弟子を集めて作ったオケのようだ。アンサンブル・ウィーン・ベルリンつながりで、カメラータらしい企画だな。収録曲としては、4曲のホルン協奏曲なんだけど、第1番がジュスマイアの補筆による番だけでなくロバート・レヴィンによる補筆盤も録音されている。そして、ニーノ・ロータがこの第1番の第2楽章にと作曲したAndante Sostenutoも録音されている。オケが小編成なこともあると思うが、テンポははやめできびきびしている。ギュンター・ヘーグナーやペーター・ダムなどドイツ系のホルン吹きだと、レンジが狭めでちょっと間延びしたサウンドが印象に残るんだけど、ドールのホルンはもう少し機敏で(機能的?)颯爽としている。デニス・ブレインに近い印象なのかな。録音はとてもいいし、いいディスクだ。Dec.22 DVD : Fabio Luisi

Fabio Luisi + Staatsoper Dresden : R.Strauss / Der Rosenkavalier : 2007年のザクセン州立歌劇場、通称ゼンパー・オーパ、日本向けにはドレスデン歌劇場の引越し公演のDVD。NHKで放送されたものと同じ内容。この2007年は、ばらの騎士が流行っていた年で、ばら戦争なんて言われていた。新国立劇場、ウェルザー・メストのチューリッヒ歌劇場、そして最後がファビオ・ルイージのドレスデン歌劇場だった。でも残念なことに僕はどれも見ていない。この公演は、キャストがコロコロ変わって不評だった。もともと指揮は準メルクルだったはずなのだが、ルイージがタンホイザーの指揮から外れ、このばらを振ることになった。噂ではルイージはタンホイザーを振ったことがないとかいう話だった。メルクルの方がレパートリーが多かったってことですかね。タンホイザーは見に行っている。さらに、元帥夫人はもともとアンゲラ・デノケだったが、体調不良で来日せず、タンホイザーでもうたったアンネ・シュヴァンネヴィルムスが歌うことになった。また、森麻季が出演することがやたらクローズアップされていたように思う。

DVDをかけてまず驚いたのが録音のレベルがやたらと低い。録音が悪い、という意味ではなく収録されている音量がやたらと小さく、アンプのボリュームを大きく上げなければならなかった。オーケストラの演奏自体はいいんじゃないですかね。ルイージの指揮も、歌が絡むといい感じになっている。

演出はすこしセットがさびしい。20世紀あたりに時代を読み替えており、衣装もセットも19世紀の豪勢な雰囲気がないのが原因かもしれない。演出自体はオーソドックスなもの。第3幕も、変わった設定はしていない。

タンホイザーから中1日で歌っているのに、疲れすら見せないシュヴァンネヴィルムスの演じる、枯れと憂いのある元帥婦人がいい。ほんとうに急に代役を頼まれたとしたのなら、すばらしいとしか言いようがない。オクタビアンのアンケ・ヴォンドゥングも、初めて見る歌手だが、いいズボン役を演じていると思う。同じ時期のNHK音楽祭のコンサートで歌ったときは、イマイチだと思ったクルト・リドルのオックスもいい味を出している。問題はやはりゾフィー。練習会で歌っているかの如く、表情と歌い方が固定されている。しかも歌詞を覚えていないようで、常にプロンプターのほうを見つめうつむきがち。第2幕とオクタビアンとの二重唱のところでも顔を合わせることなく、同じ姿勢、同じ表情、同じような口もと。学校で習ったお手本どおりの姿勢と口の動きしか歌うことができないんですかね。オペラって演技しないといけないわけだから、話すように歌い、食べながらでも歌わなければならない。それでもいい発声や声量を求められるわけだ。レジーテアターが流行って演技が重視され、デ・ニースのようにボリウッドのようなダンスをしながら歌うことを要求されることだってあるのに、これではダメでしょう。ほんとにここだけが残念だ。

Fabio Luisi + Staatsoper Dresden : R.Strauss / Der Rosenkavalier : 2007年のザクセン州立歌劇場、通称ゼンパー・オーパ、日本向けにはドレスデン歌劇場の引越し公演のDVD。NHKで放送されたものと同じ内容。この2007年は、ばらの騎士が流行っていた年で、ばら戦争なんて言われていた。新国立劇場、ウェルザー・メストのチューリッヒ歌劇場、そして最後がファビオ・ルイージのドレスデン歌劇場だった。でも残念なことに僕はどれも見ていない。この公演は、キャストがコロコロ変わって不評だった。もともと指揮は準メルクルだったはずなのだが、ルイージがタンホイザーの指揮から外れ、このばらを振ることになった。噂ではルイージはタンホイザーを振ったことがないとかいう話だった。メルクルの方がレパートリーが多かったってことですかね。タンホイザーは見に行っている。さらに、元帥夫人はもともとアンゲラ・デノケだったが、体調不良で来日せず、タンホイザーでもうたったアンネ・シュヴァンネヴィルムスが歌うことになった。また、森麻季が出演することがやたらクローズアップされていたように思う。

DVDをかけてまず驚いたのが録音のレベルがやたらと低い。録音が悪い、という意味ではなく収録されている音量がやたらと小さく、アンプのボリュームを大きく上げなければならなかった。オーケストラの演奏自体はいいんじゃないですかね。ルイージの指揮も、歌が絡むといい感じになっている。

演出はすこしセットがさびしい。20世紀あたりに時代を読み替えており、衣装もセットも19世紀の豪勢な雰囲気がないのが原因かもしれない。演出自体はオーソドックスなもの。第3幕も、変わった設定はしていない。

タンホイザーから中1日で歌っているのに、疲れすら見せないシュヴァンネヴィルムスの演じる、枯れと憂いのある元帥婦人がいい。ほんとうに急に代役を頼まれたとしたのなら、すばらしいとしか言いようがない。オクタビアンのアンケ・ヴォンドゥングも、初めて見る歌手だが、いいズボン役を演じていると思う。同じ時期のNHK音楽祭のコンサートで歌ったときは、イマイチだと思ったクルト・リドルのオックスもいい味を出している。問題はやはりゾフィー。練習会で歌っているかの如く、表情と歌い方が固定されている。しかも歌詞を覚えていないようで、常にプロンプターのほうを見つめうつむきがち。第2幕とオクタビアンとの二重唱のところでも顔を合わせることなく、同じ姿勢、同じ表情、同じような口もと。学校で習ったお手本どおりの姿勢と口の動きしか歌うことができないんですかね。オペラって演技しないといけないわけだから、話すように歌い、食べながらでも歌わなければならない。それでもいい発声や声量を求められるわけだ。レジーテアターが流行って演技が重視され、デ・ニースのようにボリウッドのようなダンスをしながら歌うことを要求されることだってあるのに、これではダメでしょう。ほんとにここだけが残念だ。

Fabio Luisi + Staatsoper Dresden : R.Strauss / Der Rosenkavalier : 2007年のザクセン州立歌劇場、通称ゼンパー・オーパ、日本向けにはドレスデン歌劇場の引越し公演のDVD。NHKで放送されたものと同じ内容。この2007年は、ばらの騎士が流行っていた年で、ばら戦争なんて言われていた。新国立劇場、ウェルザー・メストのチューリッヒ歌劇場、そして最後がファビオ・ルイージのドレスデン歌劇場だった。でも残念なことに僕はどれも見ていない。この公演は、キャストがコロコロ変わって不評だった。もともと指揮は準メルクルだったはずなのだが、ルイージがタンホイザーの指揮から外れ、このばらを振ることになった。噂ではルイージはタンホイザーを振ったことがないとかいう話だった。メルクルの方がレパートリーが多かったってことですかね。タンホイザーは見に行っている。さらに、元帥夫人はもともとアンゲラ・デノケだったが、体調不良で来日せず、タンホイザーでもうたったアンネ・シュヴァンネヴィルムスが歌うことになった。また、森麻季が出演することがやたらクローズアップされていたように思う。

DVDをかけてまず驚いたのが録音のレベルがやたらと低い。録音が悪い、という意味ではなく収録されている音量がやたらと小さく、アンプのボリュームを大きく上げなければならなかった。オーケストラの演奏自体はいいんじゃないですかね。ルイージの指揮も、歌が絡むといい感じになっている。

演出はすこしセットがさびしい。20世紀あたりに時代を読み替えており、衣装もセットも19世紀の豪勢な雰囲気がないのが原因かもしれない。演出自体はオーソドックスなもの。第3幕も、変わった設定はしていない。

タンホイザーから中1日で歌っているのに、疲れすら見せないシュヴァンネヴィルムスの演じる、枯れと憂いのある元帥婦人がいい。ほんとうに急に代役を頼まれたとしたのなら、すばらしいとしか言いようがない。オクタビアンのアンケ・ヴォンドゥングも、初めて見る歌手だが、いいズボン役を演じていると思う。同じ時期のNHK音楽祭のコンサートで歌ったときは、イマイチだと思ったクルト・リドルのオックスもいい味を出している。問題はやはりゾフィー。練習会で歌っているかの如く、表情と歌い方が固定されている。しかも歌詞を覚えていないようで、常にプロンプターのほうを見つめうつむきがち。第2幕とオクタビアンとの二重唱のところでも顔を合わせることなく、同じ姿勢、同じ表情、同じような口もと。学校で習ったお手本どおりの姿勢と口の動きしか歌うことができないんですかね。オペラって演技しないといけないわけだから、話すように歌い、食べながらでも歌わなければならない。それでもいい発声や声量を求められるわけだ。レジーテアターが流行って演技が重視され、デ・ニースのようにボリウッドのようなダンスをしながら歌うことを要求されることだってあるのに、これではダメでしょう。ほんとにここだけが残念だ。

Fabio Luisi + Staatsoper Dresden : R.Strauss / Der Rosenkavalier : 2007年のザクセン州立歌劇場、通称ゼンパー・オーパ、日本向けにはドレスデン歌劇場の引越し公演のDVD。NHKで放送されたものと同じ内容。この2007年は、ばらの騎士が流行っていた年で、ばら戦争なんて言われていた。新国立劇場、ウェルザー・メストのチューリッヒ歌劇場、そして最後がファビオ・ルイージのドレスデン歌劇場だった。でも残念なことに僕はどれも見ていない。この公演は、キャストがコロコロ変わって不評だった。もともと指揮は準メルクルだったはずなのだが、ルイージがタンホイザーの指揮から外れ、このばらを振ることになった。噂ではルイージはタンホイザーを振ったことがないとかいう話だった。メルクルの方がレパートリーが多かったってことですかね。タンホイザーは見に行っている。さらに、元帥夫人はもともとアンゲラ・デノケだったが、体調不良で来日せず、タンホイザーでもうたったアンネ・シュヴァンネヴィルムスが歌うことになった。また、森麻季が出演することがやたらクローズアップされていたように思う。

DVDをかけてまず驚いたのが録音のレベルがやたらと低い。録音が悪い、という意味ではなく収録されている音量がやたらと小さく、アンプのボリュームを大きく上げなければならなかった。オーケストラの演奏自体はいいんじゃないですかね。ルイージの指揮も、歌が絡むといい感じになっている。

演出はすこしセットがさびしい。20世紀あたりに時代を読み替えており、衣装もセットも19世紀の豪勢な雰囲気がないのが原因かもしれない。演出自体はオーソドックスなもの。第3幕も、変わった設定はしていない。

タンホイザーから中1日で歌っているのに、疲れすら見せないシュヴァンネヴィルムスの演じる、枯れと憂いのある元帥婦人がいい。ほんとうに急に代役を頼まれたとしたのなら、すばらしいとしか言いようがない。オクタビアンのアンケ・ヴォンドゥングも、初めて見る歌手だが、いいズボン役を演じていると思う。同じ時期のNHK音楽祭のコンサートで歌ったときは、イマイチだと思ったクルト・リドルのオックスもいい味を出している。問題はやはりゾフィー。練習会で歌っているかの如く、表情と歌い方が固定されている。しかも歌詞を覚えていないようで、常にプロンプターのほうを見つめうつむきがち。第2幕とオクタビアンとの二重唱のところでも顔を合わせることなく、同じ姿勢、同じ表情、同じような口もと。学校で習ったお手本どおりの姿勢と口の動きしか歌うことができないんですかね。オペラって演技しないといけないわけだから、話すように歌い、食べながらでも歌わなければならない。それでもいい発声や声量を求められるわけだ。レジーテアターが流行って演技が重視され、デ・ニースのようにボリウッドのようなダンスをしながら歌うことを要求されることだってあるのに、これではダメでしょう。ほんとにここだけが残念だ。Dec.16 CD : It's a Musical

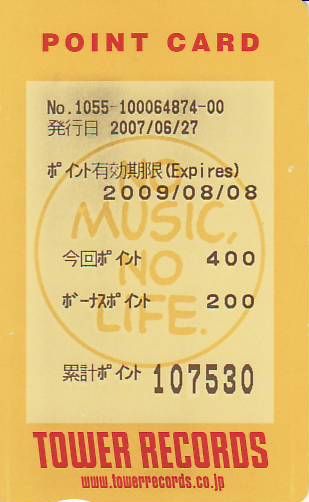

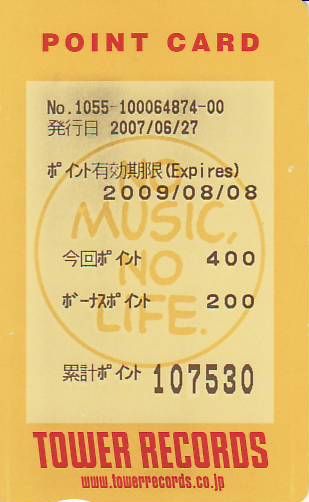

It's a Musical / The Music Makes me Sick : 例によってタワレコで視聴買い。エレクトロニカのコーナーに置いてあったが、まあフォークトロニカといえそうなポップス。スウェーデンのElla Blixtという女性が、ドイツ人のRobert Kretzschmarと組んだユニットらしい。ジャケットからしてそうだが、キュートでポップ。安っぽい書き方だけど、それ以外何物でもない。ピアノの音がとても耳に残るサウンドだ。アルバムタイトルにもなっている3曲目の"The Music Makes me Sick"は、キラーチューン。これほどよくできた曲もめずらしい。ちょっと影がある感じも含めて、良いのかもしれない。オフィシャルサイトはここ。PVはこんな感じ。

It's a Musical / The Music Makes me Sick : 例によってタワレコで視聴買い。エレクトロニカのコーナーに置いてあったが、まあフォークトロニカといえそうなポップス。スウェーデンのElla Blixtという女性が、ドイツ人のRobert Kretzschmarと組んだユニットらしい。ジャケットからしてそうだが、キュートでポップ。安っぽい書き方だけど、それ以外何物でもない。ピアノの音がとても耳に残るサウンドだ。アルバムタイトルにもなっている3曲目の"The Music Makes me Sick"は、キラーチューン。これほどよくできた曲もめずらしい。ちょっと影がある感じも含めて、良いのかもしれない。オフィシャルサイトはここ。PVはこんな感じ。

It's a Musical / The Music Makes me Sick : 例によってタワレコで視聴買い。エレクトロニカのコーナーに置いてあったが、まあフォークトロニカといえそうなポップス。スウェーデンのElla Blixtという女性が、ドイツ人のRobert Kretzschmarと組んだユニットらしい。ジャケットからしてそうだが、キュートでポップ。安っぽい書き方だけど、それ以外何物でもない。ピアノの音がとても耳に残るサウンドだ。アルバムタイトルにもなっている3曲目の"The Music Makes me Sick"は、キラーチューン。これほどよくできた曲もめずらしい。ちょっと影がある感じも含めて、良いのかもしれない。オフィシャルサイトはここ。PVはこんな感じ。

It's a Musical / The Music Makes me Sick : 例によってタワレコで視聴買い。エレクトロニカのコーナーに置いてあったが、まあフォークトロニカといえそうなポップス。スウェーデンのElla Blixtという女性が、ドイツ人のRobert Kretzschmarと組んだユニットらしい。ジャケットからしてそうだが、キュートでポップ。安っぽい書き方だけど、それ以外何物でもない。ピアノの音がとても耳に残るサウンドだ。アルバムタイトルにもなっている3曲目の"The Music Makes me Sick"は、キラーチューン。これほどよくできた曲もめずらしい。ちょっと影がある感じも含めて、良いのかもしれない。オフィシャルサイトはここ。PVはこんな感じ。Dec.13 Mozart "Don Giovanni" / Constantin Trinks @ 新国立劇場 (Tokyo Philharmony Orchestra)

リゴレットに引き続き、新国でオペラを見ようねプロジェクト。本日はドン・ジョヴァンニ。家を出るのがちょっと遅い上に、バスが来なくて、時間に間に合わず、着いた時には序曲が終わっていた。第1場が終わるまで1階でまたされ、そのあと3階の立ち見席にほりこまれる。演出は基本的にはオーソドックスなもの。だが、視覚的にはきれいなのかもしれないが、チェスのコマとかイメージをあまりかきたてられないオブジェがいくつかあった。

指揮はコンスタンティン・トリンクスという人。非常にオペラ叩き上げの感じがする指揮者で、色付けがうまい人だった。第1幕の最後でテンポを急速に上げるなどと、意外な処理もあったのだが、流れがいい指揮だった。チェンバロも彼が弾いていたのだが即興性があり、とても巧かった。基本的にはビブラート控えめのオーデンティックな奏法を意識した演奏なんだが、問題はオーケストラ。その指揮者の面白みが台無しになるような技術力だった。あいかわらずですな。

ドン・ジョバンニのルチオ・ガッロは、シャンパンの歌も息切れなく歌いきっていたし全般的に良かった。逆に、レポレロのアンドレア・コンチェッティはちょっと物足りなかった。もう少し押しが強くてトンチが効いてる方が個人的には好き。

ドンナアンナのモシュクが本公演の聴きどころだと思うのだが、個人的にはそれほどピンとこなかった。確かにテクはあるんですけど、ちょっと吠えすぎで周りとのバランスが悪いですかね。エリヴィーラのアガ・ミコライという人も、飛びぬけて素晴らしい印象は受けませんでしたが、バランスが良かったでした。あと良かったのは、アニメ声系のツェルリーナを歌っていた高橋薫子。

全体的には、まずまずといったところかなと思うが、モーツァルトの面白さを初めてオペラを見た人に伝えられるほどのステージではないとも思う。

Dec.13 CD : Marc-Andre Hamelin

Marc-Andre Hamelin : Chopin / Piano Sonata : アムランの新譜は、Hyperionに録音することはないだろうなと思っていたショパン。ソナタ2曲と、子守唄と舟歌。ついにアムランもメジャーなピアノ曲を弾くのかと勘違いしそうだが、実は昔から弾いていて、ソナタは2曲とも録音がすでに出ている。第2番は、 Port Royalから出ているし、第3番は、Ruhr音楽祭のDVDがある。第2番の旧録は、あまりにストレートに弾きすぎて、色彩感がないように感じる演奏だった。良いか悪いかは別にして、まあアムランらしいなと思わせる演奏だった。今回の録音は、その色彩感をつけようとして中途半端になってしまった感じがしてならない。来日公演のベートーヴェンの31番で、鼻息荒く悪戦苦闘しながら弾いていた姿を思い出してしまう演奏なのだ。相性が悪いのかな。第3番は、基本的な解釈はDVDと同じだと思う。ここに収められた曲の中では第3番が一番聴けるかな…

Marc-Andre Hamelin : Chopin / Piano Sonata : アムランの新譜は、Hyperionに録音することはないだろうなと思っていたショパン。ソナタ2曲と、子守唄と舟歌。ついにアムランもメジャーなピアノ曲を弾くのかと勘違いしそうだが、実は昔から弾いていて、ソナタは2曲とも録音がすでに出ている。第2番は、 Port Royalから出ているし、第3番は、Ruhr音楽祭のDVDがある。第2番の旧録は、あまりにストレートに弾きすぎて、色彩感がないように感じる演奏だった。良いか悪いかは別にして、まあアムランらしいなと思わせる演奏だった。今回の録音は、その色彩感をつけようとして中途半端になってしまった感じがしてならない。来日公演のベートーヴェンの31番で、鼻息荒く悪戦苦闘しながら弾いていた姿を思い出してしまう演奏なのだ。相性が悪いのかな。第3番は、基本的な解釈はDVDと同じだと思う。ここに収められた曲の中では第3番が一番聴けるかな…

Marc-Andre Hamelin : Chopin / Piano Sonata : アムランの新譜は、Hyperionに録音することはないだろうなと思っていたショパン。ソナタ2曲と、子守唄と舟歌。ついにアムランもメジャーなピアノ曲を弾くのかと勘違いしそうだが、実は昔から弾いていて、ソナタは2曲とも録音がすでに出ている。第2番は、 Port Royalから出ているし、第3番は、Ruhr音楽祭のDVDがある。第2番の旧録は、あまりにストレートに弾きすぎて、色彩感がないように感じる演奏だった。良いか悪いかは別にして、まあアムランらしいなと思わせる演奏だった。今回の録音は、その色彩感をつけようとして中途半端になってしまった感じがしてならない。来日公演のベートーヴェンの31番で、鼻息荒く悪戦苦闘しながら弾いていた姿を思い出してしまう演奏なのだ。相性が悪いのかな。第3番は、基本的な解釈はDVDと同じだと思う。ここに収められた曲の中では第3番が一番聴けるかな…

Marc-Andre Hamelin : Chopin / Piano Sonata : アムランの新譜は、Hyperionに録音することはないだろうなと思っていたショパン。ソナタ2曲と、子守唄と舟歌。ついにアムランもメジャーなピアノ曲を弾くのかと勘違いしそうだが、実は昔から弾いていて、ソナタは2曲とも録音がすでに出ている。第2番は、 Port Royalから出ているし、第3番は、Ruhr音楽祭のDVDがある。第2番の旧録は、あまりにストレートに弾きすぎて、色彩感がないように感じる演奏だった。良いか悪いかは別にして、まあアムランらしいなと思わせる演奏だった。今回の録音は、その色彩感をつけようとして中途半端になってしまった感じがしてならない。来日公演のベートーヴェンの31番で、鼻息荒く悪戦苦闘しながら弾いていた姿を思い出してしまう演奏なのだ。相性が悪いのかな。第3番は、基本的な解釈はDVDと同じだと思う。ここに収められた曲の中では第3番が一番聴けるかな…Dec.10 CD : Yellow Magic Orchestra

Londonymo + Gijonymo : YMOのライブ盤。もうだまされないぞ、と思って買わないつもりだったのだが、CDショップで視聴したところ、みごとにだまされて買ってしまった。2008年、ヨーロッパでの公演のライブ盤。一つは6月15日のロンドン。Meltdown Festivalでのライブ。もう一つは6月19日、スペインのヒホンでの音楽祭のライブ。サポートは、高田漣、クリスチャン・フェネス、権藤知彦という最近のYMOファミリー。Sketch Showに坂本龍一がゲスト参加してから、Human Audio Sponge、HASYMOといった名義で3人が集まっていたが、このライブ盤でついにYMOの名義になってしまった。セットリストは、YMOの曲、Sketch Showの曲、坂本龍一のソロ、HASYMOの曲とまんべんなく選曲されている。"Tibetan Dance"がこの3人のライブで演奏されたのは初めてではないだろうか。

たった4日違いのライブなので、ほとんど違いがないだろう、あくどい商法だ、と思わされるが、実はかなり違う。どちらも最近の3人らしくエレクトロニカを前面に出した、音数の少ない、しかし生楽器の音が印象的な、へんな言葉を使えばオーガニックな演奏だ。そしてLondonの方はクールだ。Sketch Showのライブでも感じたクールさ。そしてこちらの方が2曲多く、"Fly me to the River"と細野のソロ曲だった"Sportsmen"が収録されている。なぜGijonの方がホットかというと、幸宏が後半、生ドラムを真剣に叩いているのだ。この点でLondonとGijonの録音のイメージが全然異なる。"Liot in Lagos"はあおられたのか細野のベースも素晴らしい演奏。昔のYMOの曲が少ないなんて野暮なことを言う人は聴かない方がいいかもしれない。今は全然違うプロジェクトなのだから。

Londonymo + Gijonymo : YMOのライブ盤。もうだまされないぞ、と思って買わないつもりだったのだが、CDショップで視聴したところ、みごとにだまされて買ってしまった。2008年、ヨーロッパでの公演のライブ盤。一つは6月15日のロンドン。Meltdown Festivalでのライブ。もう一つは6月19日、スペインのヒホンでの音楽祭のライブ。サポートは、高田漣、クリスチャン・フェネス、権藤知彦という最近のYMOファミリー。Sketch Showに坂本龍一がゲスト参加してから、Human Audio Sponge、HASYMOといった名義で3人が集まっていたが、このライブ盤でついにYMOの名義になってしまった。セットリストは、YMOの曲、Sketch Showの曲、坂本龍一のソロ、HASYMOの曲とまんべんなく選曲されている。"Tibetan Dance"がこの3人のライブで演奏されたのは初めてではないだろうか。

たった4日違いのライブなので、ほとんど違いがないだろう、あくどい商法だ、と思わされるが、実はかなり違う。どちらも最近の3人らしくエレクトロニカを前面に出した、音数の少ない、しかし生楽器の音が印象的な、へんな言葉を使えばオーガニックな演奏だ。そしてLondonの方はクールだ。Sketch Showのライブでも感じたクールさ。そしてこちらの方が2曲多く、"Fly me to the River"と細野のソロ曲だった"Sportsmen"が収録されている。なぜGijonの方がホットかというと、幸宏が後半、生ドラムを真剣に叩いているのだ。この点でLondonとGijonの録音のイメージが全然異なる。"Liot in Lagos"はあおられたのか細野のベースも素晴らしい演奏。昔のYMOの曲が少ないなんて野暮なことを言う人は聴かない方がいいかもしれない。今は全然違うプロジェクトなのだから。

Londonymo + Gijonymo : YMOのライブ盤。もうだまされないぞ、と思って買わないつもりだったのだが、CDショップで視聴したところ、みごとにだまされて買ってしまった。2008年、ヨーロッパでの公演のライブ盤。一つは6月15日のロンドン。Meltdown Festivalでのライブ。もう一つは6月19日、スペインのヒホンでの音楽祭のライブ。サポートは、高田漣、クリスチャン・フェネス、権藤知彦という最近のYMOファミリー。Sketch Showに坂本龍一がゲスト参加してから、Human Audio Sponge、HASYMOといった名義で3人が集まっていたが、このライブ盤でついにYMOの名義になってしまった。セットリストは、YMOの曲、Sketch Showの曲、坂本龍一のソロ、HASYMOの曲とまんべんなく選曲されている。"Tibetan Dance"がこの3人のライブで演奏されたのは初めてではないだろうか。

たった4日違いのライブなので、ほとんど違いがないだろう、あくどい商法だ、と思わされるが、実はかなり違う。どちらも最近の3人らしくエレクトロニカを前面に出した、音数の少ない、しかし生楽器の音が印象的な、へんな言葉を使えばオーガニックな演奏だ。そしてLondonの方はクールだ。Sketch Showのライブでも感じたクールさ。そしてこちらの方が2曲多く、"Fly me to the River"と細野のソロ曲だった"Sportsmen"が収録されている。なぜGijonの方がホットかというと、幸宏が後半、生ドラムを真剣に叩いているのだ。この点でLondonとGijonの録音のイメージが全然異なる。"Liot in Lagos"はあおられたのか細野のベースも素晴らしい演奏。昔のYMOの曲が少ないなんて野暮なことを言う人は聴かない方がいいかもしれない。今は全然違うプロジェクトなのだから。

Londonymo + Gijonymo : YMOのライブ盤。もうだまされないぞ、と思って買わないつもりだったのだが、CDショップで視聴したところ、みごとにだまされて買ってしまった。2008年、ヨーロッパでの公演のライブ盤。一つは6月15日のロンドン。Meltdown Festivalでのライブ。もう一つは6月19日、スペインのヒホンでの音楽祭のライブ。サポートは、高田漣、クリスチャン・フェネス、権藤知彦という最近のYMOファミリー。Sketch Showに坂本龍一がゲスト参加してから、Human Audio Sponge、HASYMOといった名義で3人が集まっていたが、このライブ盤でついにYMOの名義になってしまった。セットリストは、YMOの曲、Sketch Showの曲、坂本龍一のソロ、HASYMOの曲とまんべんなく選曲されている。"Tibetan Dance"がこの3人のライブで演奏されたのは初めてではないだろうか。

たった4日違いのライブなので、ほとんど違いがないだろう、あくどい商法だ、と思わされるが、実はかなり違う。どちらも最近の3人らしくエレクトロニカを前面に出した、音数の少ない、しかし生楽器の音が印象的な、へんな言葉を使えばオーガニックな演奏だ。そしてLondonの方はクールだ。Sketch Showのライブでも感じたクールさ。そしてこちらの方が2曲多く、"Fly me to the River"と細野のソロ曲だった"Sportsmen"が収録されている。なぜGijonの方がホットかというと、幸宏が後半、生ドラムを真剣に叩いているのだ。この点でLondonとGijonの録音のイメージが全然異なる。"Liot in Lagos"はあおられたのか細野のベースも素晴らしい演奏。昔のYMOの曲が少ないなんて野暮なことを言う人は聴かない方がいいかもしれない。今は全然違うプロジェクトなのだから。Dec.8 Unbeltipo @ 新宿Pit Inn

久々のウンベルティポのライブ。半年ぶりくらいかな。ライブ盤のCDも出ているが、やはり生で聴くと気持ちのいいバンドだ。そしてシリアスな演奏と、だらだらとしたMC。数年前のライブは、メンバーが演奏に対して緊張していたのか構えていたのかほとんどMCがなかったのに、最近のUnbeltipoのライブはMCが長い。今堀もナスノのMCを楽しんでいるようにも見える。セットリストはUBT 20 / Method of Panic / UBT 18 / The grid of the window // UBT 21 / Dash Freezing / The Tape Eater / UBT 19 // Pheasantism。UBT20、UBT18あたりはこなれてきていて流れが自然だ。後半の1曲目、新曲のUBT 21だが、やる前にナスノがゴネだし「インプロにしよう。そのほうが楽しい」と言いだす。今堀が「インプロの気持ちで」とか「インプロから入ろう」とかなだめすかしていたのが笑えた。この21はとてもかっこよくて、前半がテクノ風のカッティングコード、中間部がプログレ。そろそろ録音、みたいな話も出ているようだ。演奏もMCも長かったため、前半が終わった段階で22時近かったのだが、終了したら23時を過ぎていた。

Dec.6 Speaker

8月にアンプを買ったが、スピーカーも買い替えることにした。ほとんど衝動買いなんだけど、タイミングの問題だけで、買ったスピーカーはアンプと同じく何年も前から目をつけていたもの。Monitor Audio(日本の代理店はここ)のSilver Reference RS6。色が何種類かあって、ローズナットと黒はある程度、日本に在庫があるようだが、僕がほしいウォルナットは、受注生産。頼んだのが10月の末なので、一か月ちょっとで納品された。ためしにアンプにつなげてみたが、音はまだバラバラで、これから楽しみだ。

8月にアンプを買ったが、スピーカーも買い替えることにした。ほとんど衝動買いなんだけど、タイミングの問題だけで、買ったスピーカーはアンプと同じく何年も前から目をつけていたもの。Monitor Audio(日本の代理店はここ)のSilver Reference RS6。色が何種類かあって、ローズナットと黒はある程度、日本に在庫があるようだが、僕がほしいウォルナットは、受注生産。頼んだのが10月の末なので、一か月ちょっとで納品された。ためしにアンプにつなげてみたが、音はまだバラバラで、これから楽しみだ。

8月にアンプを買ったが、スピーカーも買い替えることにした。ほとんど衝動買いなんだけど、タイミングの問題だけで、買ったスピーカーはアンプと同じく何年も前から目をつけていたもの。Monitor Audio(日本の代理店はここ)のSilver Reference RS6。色が何種類かあって、ローズナットと黒はある程度、日本に在庫があるようだが、僕がほしいウォルナットは、受注生産。頼んだのが10月の末なので、一か月ちょっとで納品された。ためしにアンプにつなげてみたが、音はまだバラバラで、これから楽しみだ。

8月にアンプを買ったが、スピーカーも買い替えることにした。ほとんど衝動買いなんだけど、タイミングの問題だけで、買ったスピーカーはアンプと同じく何年も前から目をつけていたもの。Monitor Audio(日本の代理店はここ)のSilver Reference RS6。色が何種類かあって、ローズナットと黒はある程度、日本に在庫があるようだが、僕がほしいウォルナットは、受注生産。頼んだのが10月の末なので、一か月ちょっとで納品された。ためしにアンプにつなげてみたが、音はまだバラバラで、これから楽しみだ。Dec.6 Charles Dutoit + NHK Symphony Orchestra @ NHK Hall

N響の土曜日の公演って昼からだと思っていたんだが、いつのまにか夕方からに変わっていた。N響を聴くのは2年ぶり。指揮はデュトワ。2年前に行ったのも実はデュトワ。もっと聴いてもいいオケなんだけど、なかなか食指が…。今日のプログラムはストラヴィンスキーの「アポロ」と「エディプス王」。このプログラムはあまり聴けないなと思って行ってきた。客の入りはいまいち。驚いたことに開演前にオケが練習していた。ヨーロッパのオケは開演前によくステージ上で練習してるけれども、N響でこういうシーンを見たのは初めてかもしれない。デュトワは厳しいんだろうな。まず「アポロ」。編成は弦楽器のみの曲。カラヤン + ベルリン・フィルの筋肉質な演奏で耳が慣れているので、N響ではちょっとものたりなかった。技術的にはうまかったんだけど、ちょっと音量が小さかったかな。この曲、耳障りがいいですが、録音が少ないような気もする。聴いたことがあるのはラトルとムラヴィンスキーくらいで、どちらも重厚で筋肉質な演奏だ。ストラヴィンスキーの曲をほとんど録音しているようなブーレーズも録音がないのではないか。

メインは、エディプス王。これは非常によかった。この曲は、現地語でのナレーターとラテン語の歌曲とでなっているが、当然日本語。そして語るのが平幹二朗。あのヒラミキです。濃いいし、声は通るし、威厳もあるし、ぴったりだ。歌手が軒並みよかったのも勝因か。エディプス王を歌っているのが、ザルツブルグ2006の魔笛でタミーノを歌っているポール・グローブズ。王様にしてはちょっと甘い声ですが、それを抜きにすれば、最後まで歌いきっていましたし、エエ声でした。ぺトラ・ラングも良い声だが、この曲ではほとんど歌うパートがない。ちょっともったいない気もする。彼女は、シャイーのマーラーや、ティーレマンのトリスタンの録音でも歌っていて、大物扱いだと思うのだが。日本人が一人混じっていて、大槻孝志というひとだったのですが、声量もがっちりとあり、いい歌手だと思った。

今日のオケは金管があまりミスをしていなかったのが、ポイントが高い。音量が出ないけど、今日はうまかったです。しかし、久々に聴いてみて思ったのだが、このオケの木管はまずい。フルートとか何を吹いているのか。音が裏返るほど強く吹いたって良いことないですよ。きれいな音で吹こうとは思わないのかな。

Nov.30 Mozart "Die Zauberfloete" / 東京アマデウス管弦楽団 @ ミューザ川崎ホール

東京アマデウス管弦楽団の定期公演。友人がのっているので聴きに行く。今回は記念公演で、なんと魔笛全曲。ステージセットなしで、動きだけあるコンサート形式。まあ、トータルとしての感想はモーツァルト最高!かな。

演出はかなり凝ったもので、会場やピットに歌手が動いて行ったり、P席の1列目がコーラスだったり、飽きないものでした。読み替えとかはほとんどないのですが、ドイツ流ムジーク・テアターの流れですね。夜の女王メジャーキーのアリアのところで、ザラストロが会場の後ろを横切るとか、わかりにくい、というか、あの客層だとたいてい気づかないぞ?というような演出もあり。冒頭の蛇は演出が難しいところですが、ボディコンのおねえさん。本職は子供の振り付け師のようでしたが。セットはなくてもなんとなく意味はわかる演出。

セリフは、流れがわかるのに必要な最低限のもののみで、あとはカット。字幕も、流れが把握できる範囲のものだけだった。

歌手で一番良かったのはパパゲーノ。演技も良かったし、声の通りも発音も良かった。でも笛のチューニングが違うのが気になった…これはキーを合わせてもらわないと気持ち悪いんですよ。タミーノもいい声をしたテノールでした。パミーナは歌というより、かわいげがないのが残念でした。もちろん、見た目も込みで。夜の女王は、生であれだけ歌えたら合格点でしょうね。モノスタトスは風邪ですかね。可哀そうなことに全然声が出ていなかった。ザラストロは、ちと風格に欠けましたかね。

指揮は、東大オケでも有名な(?)三石精一。序曲の頭が重すぎたので、ぉぃぉぃこのテンポで行くのかよ、と思ったのだが、序奏以外はテンポはかなり速めで軽快に進んでいき、気持ちのいいものだった。ただ、指揮のくせなのか、オケの融通の利かなさを配慮したのか、歌手の歌い回しより、オケのテンポを維持する方を重視していたようで、夜の女王一つ目とか、タミーノのアリアとか息継ぎなどで歌手が苦労していたところが見受けられた。あと、フルートなんかの重要なフレーズが埋もれたまま進んで行ったりするのは、ちょっと残念。

客は結構入っていて、座るところを見つけるのが大変。モノスタトスの「なんてきれいな鈴の音」のところの動物と、2幕最後のパパゲーノとパパゲーナのところの子供の役で、大量の子供が出てきて、それは可愛かったのですが、その家族が客にいっぱいいたみたいでした。子供が退場する時にずっと拍手をするもんで、音楽が聞こえない…孫がかわいいのはわかるんですが、音楽やステージに配慮してほしいところだった。

Nov.29 CD : Terry Bozzio

Terry Bozzio / Four from Ten Twenty Nine : ライブ会場で購入したCD。Bozzioを招へいしている&Forest Musicのレーベルのようだ。昨年来日した時のソロライブの演奏を4曲収録している。"djon don"は「Drawing the Circle」、"Klangfarben Melodie"は「Solo Drum Music Vol.3」に収録されている曲なので、残りの2曲も曲として作曲されているものなのかもしれない。ドラムが好きな人なら聴いていても飽きないだろうが、一人で延々と演奏しているので、聴きとおすのはつらい。演奏のクオリティはとても高いのだけど、聴く方に集中力が持たない。映像があればまだ楽しいんだろうけどね。ネットの情報によると、2007年の録音で14枚組のBOXも出すそうで。

Terry Bozzio / Four from Ten Twenty Nine : ライブ会場で購入したCD。Bozzioを招へいしている&Forest Musicのレーベルのようだ。昨年来日した時のソロライブの演奏を4曲収録している。"djon don"は「Drawing the Circle」、"Klangfarben Melodie"は「Solo Drum Music Vol.3」に収録されている曲なので、残りの2曲も曲として作曲されているものなのかもしれない。ドラムが好きな人なら聴いていても飽きないだろうが、一人で延々と演奏しているので、聴きとおすのはつらい。演奏のクオリティはとても高いのだけど、聴く方に集中力が持たない。映像があればまだ楽しいんだろうけどね。ネットの情報によると、2007年の録音で14枚組のBOXも出すそうで。

Terry Bozzio / Four from Ten Twenty Nine : ライブ会場で購入したCD。Bozzioを招へいしている&Forest Musicのレーベルのようだ。昨年来日した時のソロライブの演奏を4曲収録している。"djon don"は「Drawing the Circle」、"Klangfarben Melodie"は「Solo Drum Music Vol.3」に収録されている曲なので、残りの2曲も曲として作曲されているものなのかもしれない。ドラムが好きな人なら聴いていても飽きないだろうが、一人で延々と演奏しているので、聴きとおすのはつらい。演奏のクオリティはとても高いのだけど、聴く方に集中力が持たない。映像があればまだ楽しいんだろうけどね。ネットの情報によると、2007年の録音で14枚組のBOXも出すそうで。

Terry Bozzio / Four from Ten Twenty Nine : ライブ会場で購入したCD。Bozzioを招へいしている&Forest Musicのレーベルのようだ。昨年来日した時のソロライブの演奏を4曲収録している。"djon don"は「Drawing the Circle」、"Klangfarben Melodie"は「Solo Drum Music Vol.3」に収録されている曲なので、残りの2曲も曲として作曲されているものなのかもしれない。ドラムが好きな人なら聴いていても飽きないだろうが、一人で延々と演奏しているので、聴きとおすのはつらい。演奏のクオリティはとても高いのだけど、聴く方に集中力が持たない。映像があればまだ楽しいんだろうけどね。ネットの情報によると、2007年の録音で14枚組のBOXも出すそうで。Nov.29 Terry Bozzio @ STB139

昨年の2回の来日に続いて、今年も来日。ドラムセットを日本にも置いたのが大きいのかな。セットの移動費が高いのが理由といわれた、Bozzio Levin Stevensの来日中止は昔の話ということか。今回の来日ツアーは様々なフォーマットで行われている。逆の見方をすれば、初めての顔合わせが多いので、ほとんどインプロビゼーション一発勝負ということか。今日のメンバーは、Terry Bozzio、Pat Mastelotto、Tony LevinにAllan Holdsworthが加わる形。Allan以外の3人では、東京以外の土地でライブを何回かやってこなれているだろう。BozzioとMastelottはDuoでツアーもやっており、アルバムも出ている。LevinとMastelottoはKrimsonのメンバー、BozzioとLevinもBozzio Levin Stevensで共演済みなので、何かしら関係がある。でもAllan Holdsworthってどの3人とも共演したことがないんじゃないのかな。BozzioはUKでニアミスだし、彼が尊敬するTony Williamsのバンドにもいたことがあるので、よくは聴いているんだろうけど。いつもの会社の同僚の人たち4人組で観戦(?)。

前半、後半、アンコールの3曲で、ぜんぶインプロヴィゼーション。時間も45分、45分、15分。やはりAllanが浮ぎみだが、LevinやMastelottoがいい感じでキューを出してAllanが入り込めるスペースを作ってあげていた。どちらかといえば、3人ともAllanに気遣いすぎ。Allanのソロは最近のソロアルバムに多い、もあっとしたコードを多用した、雲のかたまりのような印象の音が多く、曲を引っ張ったり他の演奏者をあおったりするようなものではなかった。全体的な印象としては、Terryが基本的にはおとなしかった。Levinはスティックとアップライトのみで、2回ともスティック→アップライトの指弾き→アップライトの弓弾き→アップライトの指弾き→スティックと持ち替えるパターンだった。Patがあおって、Levinが乗せていくクリムゾンのような形が多かった。Levinが曲の流れを決めているシーンが多かったように感じた。相変わらず大人な雰囲気のいいプレーヤーだ。MastelottはBozzioと被るのを避けるように、Korgのパットを叩くシーンが多かった。見てくれは野人だけど、つぼを心得ていて、Levinとの相性もいいし、いい演奏が多かった。アンコールでは、MastelottoはTerryのセットのPercを叩いていた。Allan抜きで、もうちょっとテーマのある曲を演奏してくれると面白いかも知れない。

昨年の2回の来日に続いて、今年も来日。ドラムセットを日本にも置いたのが大きいのかな。セットの移動費が高いのが理由といわれた、Bozzio Levin Stevensの来日中止は昔の話ということか。今回の来日ツアーは様々なフォーマットで行われている。逆の見方をすれば、初めての顔合わせが多いので、ほとんどインプロビゼーション一発勝負ということか。今日のメンバーは、Terry Bozzio、Pat Mastelotto、Tony LevinにAllan Holdsworthが加わる形。Allan以外の3人では、東京以外の土地でライブを何回かやってこなれているだろう。BozzioとMastelottはDuoでツアーもやっており、アルバムも出ている。LevinとMastelottoはKrimsonのメンバー、BozzioとLevinもBozzio Levin Stevensで共演済みなので、何かしら関係がある。でもAllan Holdsworthってどの3人とも共演したことがないんじゃないのかな。BozzioはUKでニアミスだし、彼が尊敬するTony Williamsのバンドにもいたことがあるので、よくは聴いているんだろうけど。いつもの会社の同僚の人たち4人組で観戦(?)。

前半、後半、アンコールの3曲で、ぜんぶインプロヴィゼーション。時間も45分、45分、15分。やはりAllanが浮ぎみだが、LevinやMastelottoがいい感じでキューを出してAllanが入り込めるスペースを作ってあげていた。どちらかといえば、3人ともAllanに気遣いすぎ。Allanのソロは最近のソロアルバムに多い、もあっとしたコードを多用した、雲のかたまりのような印象の音が多く、曲を引っ張ったり他の演奏者をあおったりするようなものではなかった。全体的な印象としては、Terryが基本的にはおとなしかった。Levinはスティックとアップライトのみで、2回ともスティック→アップライトの指弾き→アップライトの弓弾き→アップライトの指弾き→スティックと持ち替えるパターンだった。Patがあおって、Levinが乗せていくクリムゾンのような形が多かった。Levinが曲の流れを決めているシーンが多かったように感じた。相変わらず大人な雰囲気のいいプレーヤーだ。MastelottはBozzioと被るのを避けるように、Korgのパットを叩くシーンが多かった。見てくれは野人だけど、つぼを心得ていて、Levinとの相性もいいし、いい演奏が多かった。アンコールでは、MastelottoはTerryのセットのPercを叩いていた。Allan抜きで、もうちょっとテーマのある曲を演奏してくれると面白いかも知れない。

昨年の2回の来日に続いて、今年も来日。ドラムセットを日本にも置いたのが大きいのかな。セットの移動費が高いのが理由といわれた、Bozzio Levin Stevensの来日中止は昔の話ということか。今回の来日ツアーは様々なフォーマットで行われている。逆の見方をすれば、初めての顔合わせが多いので、ほとんどインプロビゼーション一発勝負ということか。今日のメンバーは、Terry Bozzio、Pat Mastelotto、Tony LevinにAllan Holdsworthが加わる形。Allan以外の3人では、東京以外の土地でライブを何回かやってこなれているだろう。BozzioとMastelottはDuoでツアーもやっており、アルバムも出ている。LevinとMastelottoはKrimsonのメンバー、BozzioとLevinもBozzio Levin Stevensで共演済みなので、何かしら関係がある。でもAllan Holdsworthってどの3人とも共演したことがないんじゃないのかな。BozzioはUKでニアミスだし、彼が尊敬するTony Williamsのバンドにもいたことがあるので、よくは聴いているんだろうけど。いつもの会社の同僚の人たち4人組で観戦(?)。

前半、後半、アンコールの3曲で、ぜんぶインプロヴィゼーション。時間も45分、45分、15分。やはりAllanが浮ぎみだが、LevinやMastelottoがいい感じでキューを出してAllanが入り込めるスペースを作ってあげていた。どちらかといえば、3人ともAllanに気遣いすぎ。Allanのソロは最近のソロアルバムに多い、もあっとしたコードを多用した、雲のかたまりのような印象の音が多く、曲を引っ張ったり他の演奏者をあおったりするようなものではなかった。全体的な印象としては、Terryが基本的にはおとなしかった。Levinはスティックとアップライトのみで、2回ともスティック→アップライトの指弾き→アップライトの弓弾き→アップライトの指弾き→スティックと持ち替えるパターンだった。Patがあおって、Levinが乗せていくクリムゾンのような形が多かった。Levinが曲の流れを決めているシーンが多かったように感じた。相変わらず大人な雰囲気のいいプレーヤーだ。MastelottはBozzioと被るのを避けるように、Korgのパットを叩くシーンが多かった。見てくれは野人だけど、つぼを心得ていて、Levinとの相性もいいし、いい演奏が多かった。アンコールでは、MastelottoはTerryのセットのPercを叩いていた。Allan抜きで、もうちょっとテーマのある曲を演奏してくれると面白いかも知れない。

昨年の2回の来日に続いて、今年も来日。ドラムセットを日本にも置いたのが大きいのかな。セットの移動費が高いのが理由といわれた、Bozzio Levin Stevensの来日中止は昔の話ということか。今回の来日ツアーは様々なフォーマットで行われている。逆の見方をすれば、初めての顔合わせが多いので、ほとんどインプロビゼーション一発勝負ということか。今日のメンバーは、Terry Bozzio、Pat Mastelotto、Tony LevinにAllan Holdsworthが加わる形。Allan以外の3人では、東京以外の土地でライブを何回かやってこなれているだろう。BozzioとMastelottはDuoでツアーもやっており、アルバムも出ている。LevinとMastelottoはKrimsonのメンバー、BozzioとLevinもBozzio Levin Stevensで共演済みなので、何かしら関係がある。でもAllan Holdsworthってどの3人とも共演したことがないんじゃないのかな。BozzioはUKでニアミスだし、彼が尊敬するTony Williamsのバンドにもいたことがあるので、よくは聴いているんだろうけど。いつもの会社の同僚の人たち4人組で観戦(?)。

前半、後半、アンコールの3曲で、ぜんぶインプロヴィゼーション。時間も45分、45分、15分。やはりAllanが浮ぎみだが、LevinやMastelottoがいい感じでキューを出してAllanが入り込めるスペースを作ってあげていた。どちらかといえば、3人ともAllanに気遣いすぎ。Allanのソロは最近のソロアルバムに多い、もあっとしたコードを多用した、雲のかたまりのような印象の音が多く、曲を引っ張ったり他の演奏者をあおったりするようなものではなかった。全体的な印象としては、Terryが基本的にはおとなしかった。Levinはスティックとアップライトのみで、2回ともスティック→アップライトの指弾き→アップライトの弓弾き→アップライトの指弾き→スティックと持ち替えるパターンだった。Patがあおって、Levinが乗せていくクリムゾンのような形が多かった。Levinが曲の流れを決めているシーンが多かったように感じた。相変わらず大人な雰囲気のいいプレーヤーだ。MastelottはBozzioと被るのを避けるように、Korgのパットを叩くシーンが多かった。見てくれは野人だけど、つぼを心得ていて、Levinとの相性もいいし、いい演奏が多かった。アンコールでは、MastelottoはTerryのセットのPercを叩いていた。Allan抜きで、もうちょっとテーマのある曲を演奏してくれると面白いかも知れない。Nov.29 フェルメール展 @ 東京都美術館

東京都美術館の「フェルメール展」を見に行く。フェルメール数枚と、フランドル系の画家の作品、計40点で1600円とちょっと割高。やっぱりフェルメールは人気があるようで、土曜日の夕方でもけっこう混んでいた。土曜日は20時まで開いているということで遅めに行ったのだが。フェルメール作品をスタンプラリーのように見続けている僕のような人にとっては、スコットランドやアイルランドの美術館所蔵のフェルメールの作品が展示されているところがいいが、一般人からしてみればマイナーな作品が多いような気もする。そういう意味では、来る予定だったが、作品が痛みそうという理由で来なかったウィーンの「絵画芸術」がないのは残念だったのかもしれない。人が多かったのも理由だが、1時間もかからずに見終わってしまった。

ピカソとは違ってフェルメールは作品数が少ないので、スタンプラリーのように見て回る人が多いと思うし、「フェルメール全点踏破の旅」という本あるくらいだ。僕も頻繁に見てきたが、所蔵の美術館を訪れてみたものと日本で見たものと複数回見ているものもあるので、ここでまとめてみる。やはりアメリカの美術館が所蔵している作品はほとんど見ていませんね…

| 牛乳を注ぐ女 | Amsterdam / 国立美術館 | 2003 / アムステルダム 2007 / 国立新美術館 |

| 青衣の女 | Amsterdam / 国立美術館 | 2003 / アムステルダム |

| 小路 | Amsterdam / 国立美術館 | 2003 / アムステルダム 2008 / 東京都美術館 |

| 恋文 | Amsterdam / 国立美術館 | 2003 / アムステルダム |

| 真珠の耳飾りの少女 | Den Haag / マウリッツハイス | 2000 / 大阪市立美術館 2003 / アムステルダム |

| デルフト眺望 | Den Haag / マウリッツハイス | 2003 / アムステルダム |

| ディアナとニンフたち | Den Haag / マウリッツハイス | 2003 / アムステルダム 2008 / 東京都美術館 |

| ぶどう酒のグラス | Berlin / 絵画館 | 2006 / ベルリン 2008 / ベルリン |

| 真珠の首飾り | Berlin / 絵画館 | 2006 / ベルリン 2008 / ベルリン |

| 取り持ち女 | Dresden / 国立美術館 | 2006 / ドレスデン |

| 窓辺で手紙を読む女 | Dresden / 国立美術館 | 2005 / 国立西洋美術館 2006 / ドレスデン |

| 地理学者 | Frankfurt am Main / シュテーデル美術館 | 2000 / 大阪市立美術館 2006 / フランクフルト |

| ワイングラスを持つ娘 | Braunschweig / アントン・ウルリッヒ美術館 | 2008 / 東京都美術館 |

| 絵画芸術 | Wien / 美術史美術館 | 2004 / 東京都美術館 2005 / ウィーン |

| 天文学者 | Paris / ルーヴル美術館 | 2008 / パリ |

| レースを編む女 | Paris / ルーヴル美術館 | 2008 / パリ |

| ヴァージナルの前に立つ女 | London / ナショナルギャラリー | 2001 / ロンドン 2003 / ロンドン 2005 / ロンドン 2006 / ロンドン |

| ヴァージナルの前に座る女 | London / ナショナルギャラリー | 2001 / ロンドン 2003 / ロンドン 2005 / ロンドン 2006 / ロンドン |

| 音楽の稽古 | London / バッキンガム宮殿王室コレクション | |

| ギターを弾く女 | London / ケンウッドハウス | 2006 / ロンドン |

| 手紙を書く女と召使 | Dublin / ナショナルギャラリー | 2008 / 東京都美術館 |

| マリアとマルタの家のキリスト | Edinburgh / スコットランド国立絵画館 | 2008 / 東京都美術館 |

| 眠る女 | New York / メトロポリタン美術館 | |

| 水差しを持つ女 | New York / メトロポリタン美術館 | |

| リュートを調弦する女 | New York / メトロポリタン美術館 | 2000 / 大阪市立美術館 2008 / 東京都美術館 |

| 少女 | New York / メトロポリタン美術館 | |

| 信仰の寓意 | New York / メトロポリタン美術館 | |

| 兵士と笑う娘 | New York / フリックコレクション | |

| 中断された音楽の稽古 | New York / フリックコレクション | |

| 婦人と召使 | New York / フリックコレクション | |

| 天秤を持つ女 | Washington D.C. / ナショナルギャラリー | 2000 / 大阪市立美術館 |

| 赤い帽子の女 | Washington D.C. / ナショナルギャラリー | |

| 手紙を書く女 | Washington D.C. / ナショナルギャラリー | |

| フルートを持つ女 | Washington D.C. / ナショナルギャラリー | |

| 聖女プラクセデス | Prinston / バーバラ・ピアセッカ・ジョンソン・コレクション | 2000 / 大阪市立美術館 |

| 合奏 | 盗難 | |

| ヴァージナルの前に座る女 | 個人蔵 | 2008 / 東京都美術館 |

Nov.25 CD : Vadim Repin + Riccardo Chailly

Vadim Repin + Riccardo Chailly : Brahms / Violin Concerto : レーピンの新譜。レーピンはグラモフォンに移籍するまで、ベートーヴェンとブラームスの協奏曲の録音は控えていたらしく、この歳になって満を持しての録音ということらしい。ベートーヴェンはムーティとウィーンフィルがつけていたが、このブラームスはシャイーとゲバントハウスがつけている。レーピンのヴァイオリンは文句のつけようがなく、多少歌い回しが濃く、引き崩したように聞こえるところがあるものの、テクニック上不安定なところは全くない。2月に聴いたシベリウスも素晴らしかったし、ヴェンゲーロフがソリストとして引退してしまったようなので、レーピンはこれからもがんばってほしい。シャイーとゲバントハウスも素晴らしい鳴りっぷり。ルイージの録音で聴けるシュターツカペレ・ドレスデンでも感じたが、ゲバントハウスも旧東ドイツのくすんだ暗い感じがあまりしない。実演で聴いた時も抜けがいいと書いていますね。カップリングはモルクがチェロで、ブラームスのダブル・コンチェルト。ヴァイオリン協奏曲と同じくすばらしい演奏なんだけど、曲がイマイチですね…

Vadim Repin + Riccardo Chailly : Brahms / Violin Concerto : レーピンの新譜。レーピンはグラモフォンに移籍するまで、ベートーヴェンとブラームスの協奏曲の録音は控えていたらしく、この歳になって満を持しての録音ということらしい。ベートーヴェンはムーティとウィーンフィルがつけていたが、このブラームスはシャイーとゲバントハウスがつけている。レーピンのヴァイオリンは文句のつけようがなく、多少歌い回しが濃く、引き崩したように聞こえるところがあるものの、テクニック上不安定なところは全くない。2月に聴いたシベリウスも素晴らしかったし、ヴェンゲーロフがソリストとして引退してしまったようなので、レーピンはこれからもがんばってほしい。シャイーとゲバントハウスも素晴らしい鳴りっぷり。ルイージの録音で聴けるシュターツカペレ・ドレスデンでも感じたが、ゲバントハウスも旧東ドイツのくすんだ暗い感じがあまりしない。実演で聴いた時も抜けがいいと書いていますね。カップリングはモルクがチェロで、ブラームスのダブル・コンチェルト。ヴァイオリン協奏曲と同じくすばらしい演奏なんだけど、曲がイマイチですね…

Vadim Repin + Riccardo Chailly : Brahms / Violin Concerto : レーピンの新譜。レーピンはグラモフォンに移籍するまで、ベートーヴェンとブラームスの協奏曲の録音は控えていたらしく、この歳になって満を持しての録音ということらしい。ベートーヴェンはムーティとウィーンフィルがつけていたが、このブラームスはシャイーとゲバントハウスがつけている。レーピンのヴァイオリンは文句のつけようがなく、多少歌い回しが濃く、引き崩したように聞こえるところがあるものの、テクニック上不安定なところは全くない。2月に聴いたシベリウスも素晴らしかったし、ヴェンゲーロフがソリストとして引退してしまったようなので、レーピンはこれからもがんばってほしい。シャイーとゲバントハウスも素晴らしい鳴りっぷり。ルイージの録音で聴けるシュターツカペレ・ドレスデンでも感じたが、ゲバントハウスも旧東ドイツのくすんだ暗い感じがあまりしない。実演で聴いた時も抜けがいいと書いていますね。カップリングはモルクがチェロで、ブラームスのダブル・コンチェルト。ヴァイオリン協奏曲と同じくすばらしい演奏なんだけど、曲がイマイチですね…

Vadim Repin + Riccardo Chailly : Brahms / Violin Concerto : レーピンの新譜。レーピンはグラモフォンに移籍するまで、ベートーヴェンとブラームスの協奏曲の録音は控えていたらしく、この歳になって満を持しての録音ということらしい。ベートーヴェンはムーティとウィーンフィルがつけていたが、このブラームスはシャイーとゲバントハウスがつけている。レーピンのヴァイオリンは文句のつけようがなく、多少歌い回しが濃く、引き崩したように聞こえるところがあるものの、テクニック上不安定なところは全くない。2月に聴いたシベリウスも素晴らしかったし、ヴェンゲーロフがソリストとして引退してしまったようなので、レーピンはこれからもがんばってほしい。シャイーとゲバントハウスも素晴らしい鳴りっぷり。ルイージの録音で聴けるシュターツカペレ・ドレスデンでも感じたが、ゲバントハウスも旧東ドイツのくすんだ暗い感じがあまりしない。実演で聴いた時も抜けがいいと書いていますね。カップリングはモルクがチェロで、ブラームスのダブル・コンチェルト。ヴァイオリン協奏曲と同じくすばらしい演奏なんだけど、曲がイマイチですね…Nov.25 CD : Jeff Beck

Jeff Beck / Performing This Week : ジェフ・ベックのオフィシャル・ブートレグ・シリーズの第3弾。昨年のライブ。前の2作と違って、これは初めから発売することを念頭において録音されているようで、音質がかなりいい。オフィシャル・ブートレグというよりは、ライブ盤です。選曲も最近作の曲も含めてBeckのベスト曲ばかりで、聴き飽きない。2005年の来日公演のときとベース以外はメンバーがおなじで、キーボードはJason Rebello、ドラムはカリウタ。ベースは、話題の女の子Tal Wilkenfeld。レベロのキーボードもいいのだが、一番耳が行くのはやはりカリウタ。いつもの彼に比べればおとなしいんだけど、そのおとなしさも含めてジェフ・ベックのギターに合っている。うまいなぁ。金物系が特にいい。ジェフのギターはもう言うことがありません。この世代ではピカイチですね。昔から何も変わってないのかもしれないけれども、機材の進化もあって、シャープさとサウンドの細やかさが増しています。ほんとに神がかり的。もともとあまり仕事をしないという評価が高かった(?)人ですが、21世紀に入ってからの仕事ぶりは信じられない。この録音は1週間ほど、ロニースコッツ・クラブで演奏をして収録したらしいが、来年DVDもでるらしいので、そちらも買っちゃうんだろうね。

Jeff Beck / Performing This Week : ジェフ・ベックのオフィシャル・ブートレグ・シリーズの第3弾。昨年のライブ。前の2作と違って、これは初めから発売することを念頭において録音されているようで、音質がかなりいい。オフィシャル・ブートレグというよりは、ライブ盤です。選曲も最近作の曲も含めてBeckのベスト曲ばかりで、聴き飽きない。2005年の来日公演のときとベース以外はメンバーがおなじで、キーボードはJason Rebello、ドラムはカリウタ。ベースは、話題の女の子Tal Wilkenfeld。レベロのキーボードもいいのだが、一番耳が行くのはやはりカリウタ。いつもの彼に比べればおとなしいんだけど、そのおとなしさも含めてジェフ・ベックのギターに合っている。うまいなぁ。金物系が特にいい。ジェフのギターはもう言うことがありません。この世代ではピカイチですね。昔から何も変わってないのかもしれないけれども、機材の進化もあって、シャープさとサウンドの細やかさが増しています。ほんとに神がかり的。もともとあまり仕事をしないという評価が高かった(?)人ですが、21世紀に入ってからの仕事ぶりは信じられない。この録音は1週間ほど、ロニースコッツ・クラブで演奏をして収録したらしいが、来年DVDもでるらしいので、そちらも買っちゃうんだろうね。

Jeff Beck / Performing This Week : ジェフ・ベックのオフィシャル・ブートレグ・シリーズの第3弾。昨年のライブ。前の2作と違って、これは初めから発売することを念頭において録音されているようで、音質がかなりいい。オフィシャル・ブートレグというよりは、ライブ盤です。選曲も最近作の曲も含めてBeckのベスト曲ばかりで、聴き飽きない。2005年の来日公演のときとベース以外はメンバーがおなじで、キーボードはJason Rebello、ドラムはカリウタ。ベースは、話題の女の子Tal Wilkenfeld。レベロのキーボードもいいのだが、一番耳が行くのはやはりカリウタ。いつもの彼に比べればおとなしいんだけど、そのおとなしさも含めてジェフ・ベックのギターに合っている。うまいなぁ。金物系が特にいい。ジェフのギターはもう言うことがありません。この世代ではピカイチですね。昔から何も変わってないのかもしれないけれども、機材の進化もあって、シャープさとサウンドの細やかさが増しています。ほんとに神がかり的。もともとあまり仕事をしないという評価が高かった(?)人ですが、21世紀に入ってからの仕事ぶりは信じられない。この録音は1週間ほど、ロニースコッツ・クラブで演奏をして収録したらしいが、来年DVDもでるらしいので、そちらも買っちゃうんだろうね。

Jeff Beck / Performing This Week : ジェフ・ベックのオフィシャル・ブートレグ・シリーズの第3弾。昨年のライブ。前の2作と違って、これは初めから発売することを念頭において録音されているようで、音質がかなりいい。オフィシャル・ブートレグというよりは、ライブ盤です。選曲も最近作の曲も含めてBeckのベスト曲ばかりで、聴き飽きない。2005年の来日公演のときとベース以外はメンバーがおなじで、キーボードはJason Rebello、ドラムはカリウタ。ベースは、話題の女の子Tal Wilkenfeld。レベロのキーボードもいいのだが、一番耳が行くのはやはりカリウタ。いつもの彼に比べればおとなしいんだけど、そのおとなしさも含めてジェフ・ベックのギターに合っている。うまいなぁ。金物系が特にいい。ジェフのギターはもう言うことがありません。この世代ではピカイチですね。昔から何も変わってないのかもしれないけれども、機材の進化もあって、シャープさとサウンドの細やかさが増しています。ほんとに神がかり的。もともとあまり仕事をしないという評価が高かった(?)人ですが、21世紀に入ってからの仕事ぶりは信じられない。この録音は1週間ほど、ロニースコッツ・クラブで演奏をして収録したらしいが、来年DVDもでるらしいので、そちらも買っちゃうんだろうね。Nov.24 CD : Phil Manzanera

Phil Manzanera / Firebird V11 : フィル・マンザネラの新作。前回はラテン系だったので買わなかったのだが、今作はインストルメンタルばっかりのロックアルバム。空港でたまたま会ったCharles Haywardと共演する話が進み、アルバムにまでなったらしい。来年はこのメンバーでライブもあるようだ。この二人は学生時代の友達でQuiet Sunというバンドを組んでいた。1975年にマンザネラのファーストアルバム「Diamond Head」で共演をし、同時期にそのクワイエット・サンの曲を元のメンバー「メインストリーム」として録音している。内容は、予想以上にいい。今のクリアなマンザネラのギターの音で、カンタベリー系のようにじわじわと盛り上がる。耳はどうしてもギターとシャープなドラムに行ってしまうが、キーボードがいいアクセントになっていて、2曲目のようにピアノが印象的な場面も多い。1曲目の作曲者をよく見るとBill MacCormickになっているでの、昔の曲なのかもしれないが、これがいきなりいい。2曲目も後半、ベースがぐっと曲を引っ張るようにアップテンポになるところなどもかっこいい。3曲目はフリーっぽい感じからじわじわと盛り上がっていくSoft Machineみたいな曲。Enoっぽいヘイワードの掛け声もGood。Quiet Sunのアルバムよりインプロヴィゼーションっぽいところが少ないように感じる。8曲目はヘイワードの曲。確かにドラムトラックが先にできてそうな曲で、シンバルワークが決まっています。プログレ好きにはたまらないアルバム。

Phil Manzanera / Firebird V11 : フィル・マンザネラの新作。前回はラテン系だったので買わなかったのだが、今作はインストルメンタルばっかりのロックアルバム。空港でたまたま会ったCharles Haywardと共演する話が進み、アルバムにまでなったらしい。来年はこのメンバーでライブもあるようだ。この二人は学生時代の友達でQuiet Sunというバンドを組んでいた。1975年にマンザネラのファーストアルバム「Diamond Head」で共演をし、同時期にそのクワイエット・サンの曲を元のメンバー「メインストリーム」として録音している。内容は、予想以上にいい。今のクリアなマンザネラのギターの音で、カンタベリー系のようにじわじわと盛り上がる。耳はどうしてもギターとシャープなドラムに行ってしまうが、キーボードがいいアクセントになっていて、2曲目のようにピアノが印象的な場面も多い。1曲目の作曲者をよく見るとBill MacCormickになっているでの、昔の曲なのかもしれないが、これがいきなりいい。2曲目も後半、ベースがぐっと曲を引っ張るようにアップテンポになるところなどもかっこいい。3曲目はフリーっぽい感じからじわじわと盛り上がっていくSoft Machineみたいな曲。Enoっぽいヘイワードの掛け声もGood。Quiet Sunのアルバムよりインプロヴィゼーションっぽいところが少ないように感じる。8曲目はヘイワードの曲。確かにドラムトラックが先にできてそうな曲で、シンバルワークが決まっています。プログレ好きにはたまらないアルバム。

Phil Manzanera / Firebird V11 : フィル・マンザネラの新作。前回はラテン系だったので買わなかったのだが、今作はインストルメンタルばっかりのロックアルバム。空港でたまたま会ったCharles Haywardと共演する話が進み、アルバムにまでなったらしい。来年はこのメンバーでライブもあるようだ。この二人は学生時代の友達でQuiet Sunというバンドを組んでいた。1975年にマンザネラのファーストアルバム「Diamond Head」で共演をし、同時期にそのクワイエット・サンの曲を元のメンバー「メインストリーム」として録音している。内容は、予想以上にいい。今のクリアなマンザネラのギターの音で、カンタベリー系のようにじわじわと盛り上がる。耳はどうしてもギターとシャープなドラムに行ってしまうが、キーボードがいいアクセントになっていて、2曲目のようにピアノが印象的な場面も多い。1曲目の作曲者をよく見るとBill MacCormickになっているでの、昔の曲なのかもしれないが、これがいきなりいい。2曲目も後半、ベースがぐっと曲を引っ張るようにアップテンポになるところなどもかっこいい。3曲目はフリーっぽい感じからじわじわと盛り上がっていくSoft Machineみたいな曲。Enoっぽいヘイワードの掛け声もGood。Quiet Sunのアルバムよりインプロヴィゼーションっぽいところが少ないように感じる。8曲目はヘイワードの曲。確かにドラムトラックが先にできてそうな曲で、シンバルワークが決まっています。プログレ好きにはたまらないアルバム。

Phil Manzanera / Firebird V11 : フィル・マンザネラの新作。前回はラテン系だったので買わなかったのだが、今作はインストルメンタルばっかりのロックアルバム。空港でたまたま会ったCharles Haywardと共演する話が進み、アルバムにまでなったらしい。来年はこのメンバーでライブもあるようだ。この二人は学生時代の友達でQuiet Sunというバンドを組んでいた。1975年にマンザネラのファーストアルバム「Diamond Head」で共演をし、同時期にそのクワイエット・サンの曲を元のメンバー「メインストリーム」として録音している。内容は、予想以上にいい。今のクリアなマンザネラのギターの音で、カンタベリー系のようにじわじわと盛り上がる。耳はどうしてもギターとシャープなドラムに行ってしまうが、キーボードがいいアクセントになっていて、2曲目のようにピアノが印象的な場面も多い。1曲目の作曲者をよく見るとBill MacCormickになっているでの、昔の曲なのかもしれないが、これがいきなりいい。2曲目も後半、ベースがぐっと曲を引っ張るようにアップテンポになるところなどもかっこいい。3曲目はフリーっぽい感じからじわじわと盛り上がっていくSoft Machineみたいな曲。Enoっぽいヘイワードの掛け声もGood。Quiet Sunのアルバムよりインプロヴィゼーションっぽいところが少ないように感じる。8曲目はヘイワードの曲。確かにドラムトラックが先にできてそうな曲で、シンバルワークが決まっています。プログレ好きにはたまらないアルバム。Nov.24 DVD : Eric Johnson

Eric Johnson / Anaheim : こっそりと発売されていたエリック・ジョンソンのDVD。新しいアルバムもめったに出さないのに。メンバーは、Chris MareshとTommy Taylorととてもシンプル。収録は2006年5月。音質はいいが、DVカメラで収録したようで映像はイマイチ。本編が50分程度と非常に短い。おまけで、アコースティックツアーの曲が3曲収録されている。カバーを何曲か演奏しているが、セットリストはいつもと同じ。昔の映像に比べると、ちょっとだけライブパフォーマンスを意識したふるまいをしている気もするが、基本的には淡々と演奏をする素朴なステージ。巧いんだけど、昔に比べると、ここのフレーズの息がちょっと短くなったかな。ヴォーカルもさすがに衰えているし。機材や演奏は進化しているのかもしれないが、演奏している曲も演奏も基本的に変わらないので、衰えているところも目についちゃうのが残念だ。この前年、2005年10月に同じメンバーで来日していて、見に行ってるんだけど、おそろしいほど記憶にない。同時期のKeith Emersonは良いステージだった印象が残っているのに。よっぽど波長が合っていなかったのかな。

Eric Johnson / Anaheim : こっそりと発売されていたエリック・ジョンソンのDVD。新しいアルバムもめったに出さないのに。メンバーは、Chris MareshとTommy Taylorととてもシンプル。収録は2006年5月。音質はいいが、DVカメラで収録したようで映像はイマイチ。本編が50分程度と非常に短い。おまけで、アコースティックツアーの曲が3曲収録されている。カバーを何曲か演奏しているが、セットリストはいつもと同じ。昔の映像に比べると、ちょっとだけライブパフォーマンスを意識したふるまいをしている気もするが、基本的には淡々と演奏をする素朴なステージ。巧いんだけど、昔に比べると、ここのフレーズの息がちょっと短くなったかな。ヴォーカルもさすがに衰えているし。機材や演奏は進化しているのかもしれないが、演奏している曲も演奏も基本的に変わらないので、衰えているところも目についちゃうのが残念だ。この前年、2005年10月に同じメンバーで来日していて、見に行ってるんだけど、おそろしいほど記憶にない。同時期のKeith Emersonは良いステージだった印象が残っているのに。よっぽど波長が合っていなかったのかな。

Eric Johnson / Anaheim : こっそりと発売されていたエリック・ジョンソンのDVD。新しいアルバムもめったに出さないのに。メンバーは、Chris MareshとTommy Taylorととてもシンプル。収録は2006年5月。音質はいいが、DVカメラで収録したようで映像はイマイチ。本編が50分程度と非常に短い。おまけで、アコースティックツアーの曲が3曲収録されている。カバーを何曲か演奏しているが、セットリストはいつもと同じ。昔の映像に比べると、ちょっとだけライブパフォーマンスを意識したふるまいをしている気もするが、基本的には淡々と演奏をする素朴なステージ。巧いんだけど、昔に比べると、ここのフレーズの息がちょっと短くなったかな。ヴォーカルもさすがに衰えているし。機材や演奏は進化しているのかもしれないが、演奏している曲も演奏も基本的に変わらないので、衰えているところも目についちゃうのが残念だ。この前年、2005年10月に同じメンバーで来日していて、見に行ってるんだけど、おそろしいほど記憶にない。同時期のKeith Emersonは良いステージだった印象が残っているのに。よっぽど波長が合っていなかったのかな。

Eric Johnson / Anaheim : こっそりと発売されていたエリック・ジョンソンのDVD。新しいアルバムもめったに出さないのに。メンバーは、Chris MareshとTommy Taylorととてもシンプル。収録は2006年5月。音質はいいが、DVカメラで収録したようで映像はイマイチ。本編が50分程度と非常に短い。おまけで、アコースティックツアーの曲が3曲収録されている。カバーを何曲か演奏しているが、セットリストはいつもと同じ。昔の映像に比べると、ちょっとだけライブパフォーマンスを意識したふるまいをしている気もするが、基本的には淡々と演奏をする素朴なステージ。巧いんだけど、昔に比べると、ここのフレーズの息がちょっと短くなったかな。ヴォーカルもさすがに衰えているし。機材や演奏は進化しているのかもしれないが、演奏している曲も演奏も基本的に変わらないので、衰えているところも目についちゃうのが残念だ。この前年、2005年10月に同じメンバーで来日していて、見に行ってるんだけど、おそろしいほど記憶にない。同時期のKeith Emersonは良いステージだった印象が残っているのに。よっぽど波長が合っていなかったのかな。Nov.23 CD : Queyras

Queyras : Poulenc, Debussy / Cello Sonata : ジャン=ギアン・ケラスとアレクサンドル・タローのドビュッシーとプーランクのチェロ作品集。タローは時々気になっているピアニストなので試聴してみたら、チェロのほうも気に入ってしまった。一つのロングトーンの中で、表情をつけるのがとてもうまいチェリストのようだ。ロストロポーヴィッチのように力強さを出す弾き方も好きだが、あくまでヲサレに。しかし、軽くなりすぎず、鳴らすところは目いっぱい鳴らす。重音を引く時もぐっと弦を押さえ込まずに、濁らないとおとで軽く聞かせる。「レントより遅く」のテーマの歌い回しなんて、ほんとにイロケがある。ドビュッシーもよいが、録音のあまりないプーランクのチェロ・ソナタやフランス組曲なども楽しい。良いチェリストだな、と思ったら、パユ様のモーツァルトのフルート四重奏曲でもチェロを弾いていた。

Queyras : Poulenc, Debussy / Cello Sonata : ジャン=ギアン・ケラスとアレクサンドル・タローのドビュッシーとプーランクのチェロ作品集。タローは時々気になっているピアニストなので試聴してみたら、チェロのほうも気に入ってしまった。一つのロングトーンの中で、表情をつけるのがとてもうまいチェリストのようだ。ロストロポーヴィッチのように力強さを出す弾き方も好きだが、あくまでヲサレに。しかし、軽くなりすぎず、鳴らすところは目いっぱい鳴らす。重音を引く時もぐっと弦を押さえ込まずに、濁らないとおとで軽く聞かせる。「レントより遅く」のテーマの歌い回しなんて、ほんとにイロケがある。ドビュッシーもよいが、録音のあまりないプーランクのチェロ・ソナタやフランス組曲なども楽しい。良いチェリストだな、と思ったら、パユ様のモーツァルトのフルート四重奏曲でもチェロを弾いていた。

Queyras : Poulenc, Debussy / Cello Sonata : ジャン=ギアン・ケラスとアレクサンドル・タローのドビュッシーとプーランクのチェロ作品集。タローは時々気になっているピアニストなので試聴してみたら、チェロのほうも気に入ってしまった。一つのロングトーンの中で、表情をつけるのがとてもうまいチェリストのようだ。ロストロポーヴィッチのように力強さを出す弾き方も好きだが、あくまでヲサレに。しかし、軽くなりすぎず、鳴らすところは目いっぱい鳴らす。重音を引く時もぐっと弦を押さえ込まずに、濁らないとおとで軽く聞かせる。「レントより遅く」のテーマの歌い回しなんて、ほんとにイロケがある。ドビュッシーもよいが、録音のあまりないプーランクのチェロ・ソナタやフランス組曲なども楽しい。良いチェリストだな、と思ったら、パユ様のモーツァルトのフルート四重奏曲でもチェロを弾いていた。

Queyras : Poulenc, Debussy / Cello Sonata : ジャン=ギアン・ケラスとアレクサンドル・タローのドビュッシーとプーランクのチェロ作品集。タローは時々気になっているピアニストなので試聴してみたら、チェロのほうも気に入ってしまった。一つのロングトーンの中で、表情をつけるのがとてもうまいチェリストのようだ。ロストロポーヴィッチのように力強さを出す弾き方も好きだが、あくまでヲサレに。しかし、軽くなりすぎず、鳴らすところは目いっぱい鳴らす。重音を引く時もぐっと弦を押さえ込まずに、濁らないとおとで軽く聞かせる。「レントより遅く」のテーマの歌い回しなんて、ほんとにイロケがある。ドビュッシーもよいが、録音のあまりないプーランクのチェロ・ソナタやフランス組曲なども楽しい。良いチェリストだな、と思ったら、パユ様のモーツァルトのフルート四重奏曲でもチェロを弾いていた。Nov.21 是巨人 + 内橋和久 @ 秋葉原 Goodman

幕張に用があったので、帰りに秋葉原でライブ。是巨人と内橋和久。到着したときには始まっていて、まず鬼怒無月+内橋和久。内橋はステージ下手でイスに着席。即興2曲。意外とアンビエントなサウンドが多く、内橋のギターカットの上に鬼怒がソロを弾く、という流れが多かったような。

次は、内橋和久+吉田達也。これはうって変わって、ハードコアな演奏。彼らのアルバムで聴けるような音。一気に5曲演奏して「まだ30分経ってない?」「もう一曲やる?」みたいな雰囲気でした。

是巨人は、DVD撮影ということで、鬼怒が緊張気味。1曲目のLebanonはめずらしく端正でソリッドな演奏。ここで吉田が新しく作ったという是巨人Tシャツにわざわざ着替える。続けて"Isotope"、"Nervecell"。ここから新曲S、Tと続くが、ナスノが疲れてきたのかMCが長くなってくる。昨日までPitInnでAlterd States3連続だったようで、シカゴのコピーの話など。MCで、「最後に内橋をいれてJacksonをする」と言うが、これがアンコールであることが判明し、あわてる。最後の「U」で、ナスノは完全に落ちちゃってるとろこがあったように見えた。DVD録り直してくださいとコメント。最後の"Poet And Peasant"は復活してましたが、ナスノは不本意そう。S、T、Uの3曲は聴くの2回目だけど、良い曲ですね。はやくアルバムで聴きたい。最後は、是巨人 + 内橋和久。即興で2セットだが、手堅い。アンコールが、ばらしたとおりジャクソン。内橋はリハをしていなかったようで、「キド、この曲のキーはになんや?」と聴く。鬼怒が「B…、タカナカみたいなところがB」。イントロ後の夏向けフュージョンみたいなところが高中正義ですか。内橋はキーまで訊いたくせに、エフェクトのみ一発勝負のような音をかぶせていただけでした。面白かった。

Nov.21 CD : Sanhedrin

Sanhedrin / さあ真ん中だ どんな感じ : 灰野敬二、吉田達也、ナスノミツルのサンヘドリンのアルバム。どうやらライブ会場かネットでしか売っていないようだ。2007年のライブ録音。インプロヴィゼーション一発録音を編集したものだろう。ナスノと吉田のコンビのユニットは多いが、やはり灰野敬二のギターの凶暴さが耳につくユニットだ。一瞬の緩みもない。灰野に引っ張られるように、吉田もナスノもかっこいいフレーズを紡ぎだしている。とくにナスノさんのベースはいいな。

Sanhedrin / さあ真ん中だ どんな感じ : 灰野敬二、吉田達也、ナスノミツルのサンヘドリンのアルバム。どうやらライブ会場かネットでしか売っていないようだ。2007年のライブ録音。インプロヴィゼーション一発録音を編集したものだろう。ナスノと吉田のコンビのユニットは多いが、やはり灰野敬二のギターの凶暴さが耳につくユニットだ。一瞬の緩みもない。灰野に引っ張られるように、吉田もナスノもかっこいいフレーズを紡ぎだしている。とくにナスノさんのベースはいいな。

Sanhedrin / さあ真ん中だ どんな感じ : 灰野敬二、吉田達也、ナスノミツルのサンヘドリンのアルバム。どうやらライブ会場かネットでしか売っていないようだ。2007年のライブ録音。インプロヴィゼーション一発録音を編集したものだろう。ナスノと吉田のコンビのユニットは多いが、やはり灰野敬二のギターの凶暴さが耳につくユニットだ。一瞬の緩みもない。灰野に引っ張られるように、吉田もナスノもかっこいいフレーズを紡ぎだしている。とくにナスノさんのベースはいいな。

Sanhedrin / さあ真ん中だ どんな感じ : 灰野敬二、吉田達也、ナスノミツルのサンヘドリンのアルバム。どうやらライブ会場かネットでしか売っていないようだ。2007年のライブ録音。インプロヴィゼーション一発録音を編集したものだろう。ナスノと吉田のコンビのユニットは多いが、やはり灰野敬二のギターの凶暴さが耳につくユニットだ。一瞬の緩みもない。灰野に引っ張られるように、吉田もナスノもかっこいいフレーズを紡ぎだしている。とくにナスノさんのベースはいいな。Nov.20 CD : David Byrne + Brian Eno

David Byrne + Brian Eno / Everything that happen will happen today : デヴィッド・バーンとブライアン・イーノのコラボレーションアルバム。1か月も前から、オフィシャルサイトでは、ダウンロードで購入でき、おまけにストリームでは全曲試聴することができたが、CDでも発売になったので購入した。二十数年ぶりの共作で、二人名義のものは「My Life In The Bush Of Ghosts」以来となる。このアルバムが最近リマスターして発売されたのが、このアルバムの制作につながったらしい。「My Life〜」は、流行っていたダブと、Talking Headsが好んでいたアフリカっぽい原始的でミニマルなリズムが前面に出たインストアルバムで、リアルタイムでは体験していないけれども、当時もっともとんがっていたアルバムの一つだろう。洗練されていないクリムゾンみたいで、今聴いてもかっこいいアルバムだ。

しかし、このアルバムのメインは歌だ。イーノがインタビューでこのアルバムは現代のゴスペルだ、と言っていたが、フォークやポップな歌ばかりだ。曲はイーノが作りためていたもので、バーンが作詞したらしいが、サウンドはどこを切ってもイーノの作るポップ。最近では、「Another Day On Earth」がポップだったが、やはりイーノとジョン・ケールの「Wrong Way Up」を思い出してしまう。これらのアルバムが好きな人はこのアルバムもたまらなく好きだろう。ただ、あまりひねくれてはいなくて、このアルバムの歌はとても素朴だ。その素朴さを指してイーノは「ゴススペル」と言ってるのかもしれない。フィル・マンザネラやロバート・ワイアットがこっそり参加しているのも聴きどころか。

オフィシャルサイトでは、高音質で全曲聴くことができるうえ、ダウンロードで購入したものもDRMはかかっておらず、販売に関しても自主制作、という姿勢に彼らの今の業界に対する批判精神が出ていると思う。かっこいいおじさんたちだ。

David Byrne + Brian Eno / Everything that happen will happen today : デヴィッド・バーンとブライアン・イーノのコラボレーションアルバム。1か月も前から、オフィシャルサイトでは、ダウンロードで購入でき、おまけにストリームでは全曲試聴することができたが、CDでも発売になったので購入した。二十数年ぶりの共作で、二人名義のものは「My Life In The Bush Of Ghosts」以来となる。このアルバムが最近リマスターして発売されたのが、このアルバムの制作につながったらしい。「My Life〜」は、流行っていたダブと、Talking Headsが好んでいたアフリカっぽい原始的でミニマルなリズムが前面に出たインストアルバムで、リアルタイムでは体験していないけれども、当時もっともとんがっていたアルバムの一つだろう。洗練されていないクリムゾンみたいで、今聴いてもかっこいいアルバムだ。

しかし、このアルバムのメインは歌だ。イーノがインタビューでこのアルバムは現代のゴスペルだ、と言っていたが、フォークやポップな歌ばかりだ。曲はイーノが作りためていたもので、バーンが作詞したらしいが、サウンドはどこを切ってもイーノの作るポップ。最近では、「Another Day On Earth」がポップだったが、やはりイーノとジョン・ケールの「Wrong Way Up」を思い出してしまう。これらのアルバムが好きな人はこのアルバムもたまらなく好きだろう。ただ、あまりひねくれてはいなくて、このアルバムの歌はとても素朴だ。その素朴さを指してイーノは「ゴススペル」と言ってるのかもしれない。フィル・マンザネラやロバート・ワイアットがこっそり参加しているのも聴きどころか。

オフィシャルサイトでは、高音質で全曲聴くことができるうえ、ダウンロードで購入したものもDRMはかかっておらず、販売に関しても自主制作、という姿勢に彼らの今の業界に対する批判精神が出ていると思う。かっこいいおじさんたちだ。

David Byrne + Brian Eno / Everything that happen will happen today : デヴィッド・バーンとブライアン・イーノのコラボレーションアルバム。1か月も前から、オフィシャルサイトでは、ダウンロードで購入でき、おまけにストリームでは全曲試聴することができたが、CDでも発売になったので購入した。二十数年ぶりの共作で、二人名義のものは「My Life In The Bush Of Ghosts」以来となる。このアルバムが最近リマスターして発売されたのが、このアルバムの制作につながったらしい。「My Life〜」は、流行っていたダブと、Talking Headsが好んでいたアフリカっぽい原始的でミニマルなリズムが前面に出たインストアルバムで、リアルタイムでは体験していないけれども、当時もっともとんがっていたアルバムの一つだろう。洗練されていないクリムゾンみたいで、今聴いてもかっこいいアルバムだ。

しかし、このアルバムのメインは歌だ。イーノがインタビューでこのアルバムは現代のゴスペルだ、と言っていたが、フォークやポップな歌ばかりだ。曲はイーノが作りためていたもので、バーンが作詞したらしいが、サウンドはどこを切ってもイーノの作るポップ。最近では、「Another Day On Earth」がポップだったが、やはりイーノとジョン・ケールの「Wrong Way Up」を思い出してしまう。これらのアルバムが好きな人はこのアルバムもたまらなく好きだろう。ただ、あまりひねくれてはいなくて、このアルバムの歌はとても素朴だ。その素朴さを指してイーノは「ゴススペル」と言ってるのかもしれない。フィル・マンザネラやロバート・ワイアットがこっそり参加しているのも聴きどころか。

オフィシャルサイトでは、高音質で全曲聴くことができるうえ、ダウンロードで購入したものもDRMはかかっておらず、販売に関しても自主制作、という姿勢に彼らの今の業界に対する批判精神が出ていると思う。かっこいいおじさんたちだ。

David Byrne + Brian Eno / Everything that happen will happen today : デヴィッド・バーンとブライアン・イーノのコラボレーションアルバム。1か月も前から、オフィシャルサイトでは、ダウンロードで購入でき、おまけにストリームでは全曲試聴することができたが、CDでも発売になったので購入した。二十数年ぶりの共作で、二人名義のものは「My Life In The Bush Of Ghosts」以来となる。このアルバムが最近リマスターして発売されたのが、このアルバムの制作につながったらしい。「My Life〜」は、流行っていたダブと、Talking Headsが好んでいたアフリカっぽい原始的でミニマルなリズムが前面に出たインストアルバムで、リアルタイムでは体験していないけれども、当時もっともとんがっていたアルバムの一つだろう。洗練されていないクリムゾンみたいで、今聴いてもかっこいいアルバムだ。

しかし、このアルバムのメインは歌だ。イーノがインタビューでこのアルバムは現代のゴスペルだ、と言っていたが、フォークやポップな歌ばかりだ。曲はイーノが作りためていたもので、バーンが作詞したらしいが、サウンドはどこを切ってもイーノの作るポップ。最近では、「Another Day On Earth」がポップだったが、やはりイーノとジョン・ケールの「Wrong Way Up」を思い出してしまう。これらのアルバムが好きな人はこのアルバムもたまらなく好きだろう。ただ、あまりひねくれてはいなくて、このアルバムの歌はとても素朴だ。その素朴さを指してイーノは「ゴススペル」と言ってるのかもしれない。フィル・マンザネラやロバート・ワイアットがこっそり参加しているのも聴きどころか。

オフィシャルサイトでは、高音質で全曲聴くことができるうえ、ダウンロードで購入したものもDRMはかかっておらず、販売に関しても自主制作、という姿勢に彼らの今の業界に対する批判精神が出ていると思う。かっこいいおじさんたちだ。

Nov.20 CD : Will Bernard

Will Bernard / Blue Plate Special : タワレコでかかっていて、ハモンド・オルガンがかっこいいなあと思い、見てみるとジョン・メデスキが弾いていたので購入。ウィル・バーナードというギタリストのアルバム。何も知らない状態で購入。いわゆるジャム系なんですかね?他のメンバーは、スタントン・ムーアという人がドラムで、アンディ・ヘスという人がベース。お勉強不足でどちらの方も知りませんが、どちらもかっこいい音を出しています。たぶんジャム系では有名な人なんでしょうね。ギターは、ほとんどリフやカッティングかなのかなと思ってたのですが、4曲目の引っ掻いてぶっ壊れたようなソロとか、8曲目のソロとか巧いですね。

Will Bernard / Blue Plate Special : タワレコでかかっていて、ハモンド・オルガンがかっこいいなあと思い、見てみるとジョン・メデスキが弾いていたので購入。ウィル・バーナードというギタリストのアルバム。何も知らない状態で購入。いわゆるジャム系なんですかね?他のメンバーは、スタントン・ムーアという人がドラムで、アンディ・ヘスという人がベース。お勉強不足でどちらの方も知りませんが、どちらもかっこいい音を出しています。たぶんジャム系では有名な人なんでしょうね。ギターは、ほとんどリフやカッティングかなのかなと思ってたのですが、4曲目の引っ掻いてぶっ壊れたようなソロとか、8曲目のソロとか巧いですね。

Will Bernard / Blue Plate Special : タワレコでかかっていて、ハモンド・オルガンがかっこいいなあと思い、見てみるとジョン・メデスキが弾いていたので購入。ウィル・バーナードというギタリストのアルバム。何も知らない状態で購入。いわゆるジャム系なんですかね?他のメンバーは、スタントン・ムーアという人がドラムで、アンディ・ヘスという人がベース。お勉強不足でどちらの方も知りませんが、どちらもかっこいい音を出しています。たぶんジャム系では有名な人なんでしょうね。ギターは、ほとんどリフやカッティングかなのかなと思ってたのですが、4曲目の引っ掻いてぶっ壊れたようなソロとか、8曲目のソロとか巧いですね。

Will Bernard / Blue Plate Special : タワレコでかかっていて、ハモンド・オルガンがかっこいいなあと思い、見てみるとジョン・メデスキが弾いていたので購入。ウィル・バーナードというギタリストのアルバム。何も知らない状態で購入。いわゆるジャム系なんですかね?他のメンバーは、スタントン・ムーアという人がドラムで、アンディ・ヘスという人がベース。お勉強不足でどちらの方も知りませんが、どちらもかっこいい音を出しています。たぶんジャム系では有名な人なんでしょうね。ギターは、ほとんどリフやカッティングかなのかなと思ってたのですが、4曲目の引っ掻いてぶっ壊れたようなソロとか、8曲目のソロとか巧いですね。Nov.20 CD : Herbert von Karajan

Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1988 : カラヤンとベルリンフィルの、最後のイギリス公演のライブ録音。1988年10月5日、ロイヤル・フェスティバルホールでの演奏で、BBCによる収録。プログラムはシェーンベルクの浄夜と、ブラームスの交響曲第1番。シェーンベルクはとても色っぽい演奏で聴きやすい。カラヤンってこんな晩年に、これをプログラムに取り込んでいるとは。ブラ1は、この数ヶ月前の日本公演における演奏が、グラモフォンから発売されている(こちらはNHK収録)。解釈としてはあまり変わらないように感じるので、あとは録音から受ける印象のほうが大きいかもしれない。エコー多いのはホールのせいなんか、録音のせいなのか。ロイヤル・フェスティヴァル・ホールって、僕のイメージでは、けっこうNHKホールに近いけれども。ブラームスの遅いのだが、厚くてベルリンフィルのサウンド、とくに弦をたっぷり聴かせる演奏となっている。ここまで分厚い音は、とくに今ではなかなか聴けない音だ。第4楽章の推進力と流れの調和が素晴らしい。

Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1988 : カラヤンとベルリンフィルの、最後のイギリス公演のライブ録音。1988年10月5日、ロイヤル・フェスティバルホールでの演奏で、BBCによる収録。プログラムはシェーンベルクの浄夜と、ブラームスの交響曲第1番。シェーンベルクはとても色っぽい演奏で聴きやすい。カラヤンってこんな晩年に、これをプログラムに取り込んでいるとは。ブラ1は、この数ヶ月前の日本公演における演奏が、グラモフォンから発売されている(こちらはNHK収録)。解釈としてはあまり変わらないように感じるので、あとは録音から受ける印象のほうが大きいかもしれない。エコー多いのはホールのせいなんか、録音のせいなのか。ロイヤル・フェスティヴァル・ホールって、僕のイメージでは、けっこうNHKホールに近いけれども。ブラームスの遅いのだが、厚くてベルリンフィルのサウンド、とくに弦をたっぷり聴かせる演奏となっている。ここまで分厚い音は、とくに今ではなかなか聴けない音だ。第4楽章の推進力と流れの調和が素晴らしい。

Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1988 : カラヤンとベルリンフィルの、最後のイギリス公演のライブ録音。1988年10月5日、ロイヤル・フェスティバルホールでの演奏で、BBCによる収録。プログラムはシェーンベルクの浄夜と、ブラームスの交響曲第1番。シェーンベルクはとても色っぽい演奏で聴きやすい。カラヤンってこんな晩年に、これをプログラムに取り込んでいるとは。ブラ1は、この数ヶ月前の日本公演における演奏が、グラモフォンから発売されている(こちらはNHK収録)。解釈としてはあまり変わらないように感じるので、あとは録音から受ける印象のほうが大きいかもしれない。エコー多いのはホールのせいなんか、録音のせいなのか。ロイヤル・フェスティヴァル・ホールって、僕のイメージでは、けっこうNHKホールに近いけれども。ブラームスの遅いのだが、厚くてベルリンフィルのサウンド、とくに弦をたっぷり聴かせる演奏となっている。ここまで分厚い音は、とくに今ではなかなか聴けない音だ。第4楽章の推進力と流れの調和が素晴らしい。

Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1988 : カラヤンとベルリンフィルの、最後のイギリス公演のライブ録音。1988年10月5日、ロイヤル・フェスティバルホールでの演奏で、BBCによる収録。プログラムはシェーンベルクの浄夜と、ブラームスの交響曲第1番。シェーンベルクはとても色っぽい演奏で聴きやすい。カラヤンってこんな晩年に、これをプログラムに取り込んでいるとは。ブラ1は、この数ヶ月前の日本公演における演奏が、グラモフォンから発売されている(こちらはNHK収録)。解釈としてはあまり変わらないように感じるので、あとは録音から受ける印象のほうが大きいかもしれない。エコー多いのはホールのせいなんか、録音のせいなのか。ロイヤル・フェスティヴァル・ホールって、僕のイメージでは、けっこうNHKホールに近いけれども。ブラームスの遅いのだが、厚くてベルリンフィルのサウンド、とくに弦をたっぷり聴かせる演奏となっている。ここまで分厚い音は、とくに今ではなかなか聴けない音だ。第4楽章の推進力と流れの調和が素晴らしい。Nov.20 CD : Mariss Jansons

Mariss Jansons + Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks : Haydn / Symphony No.100,104 : 時々SONYから出る、ヤンソンスとバイエルン放送響のコンビの最新録音。ハイドンの交響曲第100番、第104番、協奏交響曲。ヤンソンスとハイドンは合わないだろうなとおもったら、やっぱり気に入らなかった。個人的に、ハイドンはモーツァルトと同じで、スピード感、優雅さ、清潔感などが演奏から感じられた方がよく、節度のある色づけと、正確なリズム感と音の粒立ちのよさが必要だと思う。最近は、古楽器を使ったり、古楽器を意識した演奏が多く、そこが聴きどころにもなる。ラトルの演奏はベルリン・フィルのものもいいし、バーミンガム響との録音も面白い。そのような演奏でなく、編成の大きなオケでの古いタイプの演奏でも、カラヤンの録音のように素晴らしい演奏がたくさんある。80年代のパリ交響曲集なんてとても素晴らしいし、若いころのデッカに録音された104番の演奏も優雅でいい。ヨッフムのように編成の大きいオケで激しくつきすすむハイドンのスタイルもあるし、アダム・フィッシャーの全集で早い時期に録音されたものもウィーンや南ドイツ系の香りが少しする古いスタイルの演奏だ。オーセンティックな演奏を意識しているからいい演奏というわけではない、と思う。このヤンソンスの演奏も、大編成オケのスタイルをとっているが、清潔感も優雅さもスピード感もない。節度がなく、ロマンティックに崩しているところが多すぎ、品がなく感じられる。協奏交響曲のソロなどを聴いていると、バイエルン放送響の能力の高さが感じられて惜しくもある。オケのピッチも高めで、弦のきらびやかなサウンドがとてもいいのだが、スタイルが悪い。ティンパニの音を聴く限りではもしかしたら、木のマレットを使っているかもしれないが、ドカドカ鳴るだけで、スマートさやスピード感にはつながっていない。その妙な古楽器の利用に、センスが感じられず、ラトルのような演奏に対する意識も感じられない。ほんとに、この指揮者、褒めることが少なくて残念だ。

Mariss Jansons + Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks : Haydn / Symphony No.100,104 : 時々SONYから出る、ヤンソンスとバイエルン放送響のコンビの最新録音。ハイドンの交響曲第100番、第104番、協奏交響曲。ヤンソンスとハイドンは合わないだろうなとおもったら、やっぱり気に入らなかった。個人的に、ハイドンはモーツァルトと同じで、スピード感、優雅さ、清潔感などが演奏から感じられた方がよく、節度のある色づけと、正確なリズム感と音の粒立ちのよさが必要だと思う。最近は、古楽器を使ったり、古楽器を意識した演奏が多く、そこが聴きどころにもなる。ラトルの演奏はベルリン・フィルのものもいいし、バーミンガム響との録音も面白い。そのような演奏でなく、編成の大きなオケでの古いタイプの演奏でも、カラヤンの録音のように素晴らしい演奏がたくさんある。80年代のパリ交響曲集なんてとても素晴らしいし、若いころのデッカに録音された104番の演奏も優雅でいい。ヨッフムのように編成の大きいオケで激しくつきすすむハイドンのスタイルもあるし、アダム・フィッシャーの全集で早い時期に録音されたものもウィーンや南ドイツ系の香りが少しする古いスタイルの演奏だ。オーセンティックな演奏を意識しているからいい演奏というわけではない、と思う。このヤンソンスの演奏も、大編成オケのスタイルをとっているが、清潔感も優雅さもスピード感もない。節度がなく、ロマンティックに崩しているところが多すぎ、品がなく感じられる。協奏交響曲のソロなどを聴いていると、バイエルン放送響の能力の高さが感じられて惜しくもある。オケのピッチも高めで、弦のきらびやかなサウンドがとてもいいのだが、スタイルが悪い。ティンパニの音を聴く限りではもしかしたら、木のマレットを使っているかもしれないが、ドカドカ鳴るだけで、スマートさやスピード感にはつながっていない。その妙な古楽器の利用に、センスが感じられず、ラトルのような演奏に対する意識も感じられない。ほんとに、この指揮者、褒めることが少なくて残念だ。

Mariss Jansons + Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks : Haydn / Symphony No.100,104 : 時々SONYから出る、ヤンソンスとバイエルン放送響のコンビの最新録音。ハイドンの交響曲第100番、第104番、協奏交響曲。ヤンソンスとハイドンは合わないだろうなとおもったら、やっぱり気に入らなかった。個人的に、ハイドンはモーツァルトと同じで、スピード感、優雅さ、清潔感などが演奏から感じられた方がよく、節度のある色づけと、正確なリズム感と音の粒立ちのよさが必要だと思う。最近は、古楽器を使ったり、古楽器を意識した演奏が多く、そこが聴きどころにもなる。ラトルの演奏はベルリン・フィルのものもいいし、バーミンガム響との録音も面白い。そのような演奏でなく、編成の大きなオケでの古いタイプの演奏でも、カラヤンの録音のように素晴らしい演奏がたくさんある。80年代のパリ交響曲集なんてとても素晴らしいし、若いころのデッカに録音された104番の演奏も優雅でいい。ヨッフムのように編成の大きいオケで激しくつきすすむハイドンのスタイルもあるし、アダム・フィッシャーの全集で早い時期に録音されたものもウィーンや南ドイツ系の香りが少しする古いスタイルの演奏だ。オーセンティックな演奏を意識しているからいい演奏というわけではない、と思う。このヤンソンスの演奏も、大編成オケのスタイルをとっているが、清潔感も優雅さもスピード感もない。節度がなく、ロマンティックに崩しているところが多すぎ、品がなく感じられる。協奏交響曲のソロなどを聴いていると、バイエルン放送響の能力の高さが感じられて惜しくもある。オケのピッチも高めで、弦のきらびやかなサウンドがとてもいいのだが、スタイルが悪い。ティンパニの音を聴く限りではもしかしたら、木のマレットを使っているかもしれないが、ドカドカ鳴るだけで、スマートさやスピード感にはつながっていない。その妙な古楽器の利用に、センスが感じられず、ラトルのような演奏に対する意識も感じられない。ほんとに、この指揮者、褒めることが少なくて残念だ。

Mariss Jansons + Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks : Haydn / Symphony No.100,104 : 時々SONYから出る、ヤンソンスとバイエルン放送響のコンビの最新録音。ハイドンの交響曲第100番、第104番、協奏交響曲。ヤンソンスとハイドンは合わないだろうなとおもったら、やっぱり気に入らなかった。個人的に、ハイドンはモーツァルトと同じで、スピード感、優雅さ、清潔感などが演奏から感じられた方がよく、節度のある色づけと、正確なリズム感と音の粒立ちのよさが必要だと思う。最近は、古楽器を使ったり、古楽器を意識した演奏が多く、そこが聴きどころにもなる。ラトルの演奏はベルリン・フィルのものもいいし、バーミンガム響との録音も面白い。そのような演奏でなく、編成の大きなオケでの古いタイプの演奏でも、カラヤンの録音のように素晴らしい演奏がたくさんある。80年代のパリ交響曲集なんてとても素晴らしいし、若いころのデッカに録音された104番の演奏も優雅でいい。ヨッフムのように編成の大きいオケで激しくつきすすむハイドンのスタイルもあるし、アダム・フィッシャーの全集で早い時期に録音されたものもウィーンや南ドイツ系の香りが少しする古いスタイルの演奏だ。オーセンティックな演奏を意識しているからいい演奏というわけではない、と思う。このヤンソンスの演奏も、大編成オケのスタイルをとっているが、清潔感も優雅さもスピード感もない。節度がなく、ロマンティックに崩しているところが多すぎ、品がなく感じられる。協奏交響曲のソロなどを聴いていると、バイエルン放送響の能力の高さが感じられて惜しくもある。オケのピッチも高めで、弦のきらびやかなサウンドがとてもいいのだが、スタイルが悪い。ティンパニの音を聴く限りではもしかしたら、木のマレットを使っているかもしれないが、ドカドカ鳴るだけで、スマートさやスピード感にはつながっていない。その妙な古楽器の利用に、センスが感じられず、ラトルのような演奏に対する意識も感じられない。ほんとに、この指揮者、褒めることが少なくて残念だ。Nov.20 CD : Paavo Jarvi

Paavo Jarvi : Mussorgsky / Pictures at an Exhibition : パーヴォ・ヤルヴィとシンシナティ交響楽団の新譜。ムソルグスキー3曲で、「はげ山の一夜」「展覧会の絵」「ホヴァンシチーナ前奏曲」。好きかどうかは別として、どれも筋肉質で金属的でアメリカのオーケストラの機能的な演奏を楽しめる。オケの技術もヤルヴィのコントロールもすばらしいです。録音もいいし。「はげ山」が一番楽しめたかな。

Paavo Jarvi : Mussorgsky / Pictures at an Exhibition : パーヴォ・ヤルヴィとシンシナティ交響楽団の新譜。ムソルグスキー3曲で、「はげ山の一夜」「展覧会の絵」「ホヴァンシチーナ前奏曲」。好きかどうかは別として、どれも筋肉質で金属的でアメリカのオーケストラの機能的な演奏を楽しめる。オケの技術もヤルヴィのコントロールもすばらしいです。録音もいいし。「はげ山」が一番楽しめたかな。

Paavo Jarvi : Mussorgsky / Pictures at an Exhibition : パーヴォ・ヤルヴィとシンシナティ交響楽団の新譜。ムソルグスキー3曲で、「はげ山の一夜」「展覧会の絵」「ホヴァンシチーナ前奏曲」。好きかどうかは別として、どれも筋肉質で金属的でアメリカのオーケストラの機能的な演奏を楽しめる。オケの技術もヤルヴィのコントロールもすばらしいです。録音もいいし。「はげ山」が一番楽しめたかな。

Paavo Jarvi : Mussorgsky / Pictures at an Exhibition : パーヴォ・ヤルヴィとシンシナティ交響楽団の新譜。ムソルグスキー3曲で、「はげ山の一夜」「展覧会の絵」「ホヴァンシチーナ前奏曲」。好きかどうかは別として、どれも筋肉質で金属的でアメリカのオーケストラの機能的な演奏を楽しめる。オケの技術もヤルヴィのコントロールもすばらしいです。録音もいいし。「はげ山」が一番楽しめたかな。Nov.17 クリスタルガイザー

クリスタルガイザーというのはアメリカのミネラルウォーターで、会社の自販機にミネラルウォーターはこれしかない。僕は1日1.5リットルくらい水を飲むので、朝、コンビニで買わなかったときは、この水を飲むことになる。今朝も買おうと思ったら、どの自販機も水が売り切れ。どういうことかと思ったら、異臭がして回収ですか。この夏だけでも100本以上飲んでるんだと思うけどな…まあ、身体に影響がないそうなのでいいか。

Nov.16 DVD : Pierre Boulez

Pierre Boulez + Mahler Chamber Orchestra / Patrice Chereau : Janacek / From the House of the Dead : ヤナーチェクのオペラ「死の家から」の映像。ヤナーチェクのオペラの映像は珍しく、しかも日本語字幕つきで発売されているし、ブーレーズの指揮だしということで購入した。話題の舞台だったし。ブーレーズが指揮で、演出がパトリス・シェロー。このコンビは、この演目をもって最後となるらしい。というか、ブーレーズがオペラを振るのがもうしんどいのではないだろうか?最近、オペラの新演出はお金がかかるので、複数のオペラハウスが共同で新演出を制作することが多いが、これもそう。収録は、2007年のエクサン・プロヴァンス音楽祭でのもの。オケはマーラー室内管弦楽団。この作品は初めて聴いたのだが、ぱっと聴いたら響きがドビュッシーみたいに聴こえる暗めのフランス音楽。そして、ショスタコーヴィッチまでもう少し、と感じる音楽。歌っているのはほとんど男。女声のパートもあるのだが、たった数小節で終わり。他の演奏は聴いたことがないが、オケの透明感のある響きと、ブーレーズの整理された指揮で、かなり聴きやすくなってるのではないかなと感じた。ブーレーズのライナーノートが、「ヤナーチェクなんて田舎のドヴォルザークだと思っていたが考えを改めた」とか、「振るのに難しいところがあって、ノイマンとマッケラスの録音も聴いてみたが、やっぱり苦労していた」とか非常に面白い。

演出としては、非常にまっとうな印象を受けた。ダムが出てきたりレーザーが飛び交ったりはしない。岩は落ちてきたけど。よく作りこまれた演出と舞台装置だと思う。手を抜いている感じが全くしない。

映像作品としても、カメラワークが凝っている。だいたいオペラの映像はステージ正面からのカメラショットばっかりなのだが、これは舞台袖からのハンディカメラの映像が多くつかわれいている。ステージを生で見に来ているお客さんには、袖でカメラがちらちら見えるので、普通はこういうカメラワークを嫌がると思うのだが、収録も込みで作品と考えているのかもしれない。

Pierre Boulez + Mahler Chamber Orchestra / Patrice Chereau : Janacek / From the House of the Dead : ヤナーチェクのオペラ「死の家から」の映像。ヤナーチェクのオペラの映像は珍しく、しかも日本語字幕つきで発売されているし、ブーレーズの指揮だしということで購入した。話題の舞台だったし。ブーレーズが指揮で、演出がパトリス・シェロー。このコンビは、この演目をもって最後となるらしい。というか、ブーレーズがオペラを振るのがもうしんどいのではないだろうか?最近、オペラの新演出はお金がかかるので、複数のオペラハウスが共同で新演出を制作することが多いが、これもそう。収録は、2007年のエクサン・プロヴァンス音楽祭でのもの。オケはマーラー室内管弦楽団。この作品は初めて聴いたのだが、ぱっと聴いたら響きがドビュッシーみたいに聴こえる暗めのフランス音楽。そして、ショスタコーヴィッチまでもう少し、と感じる音楽。歌っているのはほとんど男。女声のパートもあるのだが、たった数小節で終わり。他の演奏は聴いたことがないが、オケの透明感のある響きと、ブーレーズの整理された指揮で、かなり聴きやすくなってるのではないかなと感じた。ブーレーズのライナーノートが、「ヤナーチェクなんて田舎のドヴォルザークだと思っていたが考えを改めた」とか、「振るのに難しいところがあって、ノイマンとマッケラスの録音も聴いてみたが、やっぱり苦労していた」とか非常に面白い。

演出としては、非常にまっとうな印象を受けた。ダムが出てきたりレーザーが飛び交ったりはしない。岩は落ちてきたけど。よく作りこまれた演出と舞台装置だと思う。手を抜いている感じが全くしない。

映像作品としても、カメラワークが凝っている。だいたいオペラの映像はステージ正面からのカメラショットばっかりなのだが、これは舞台袖からのハンディカメラの映像が多くつかわれいている。ステージを生で見に来ているお客さんには、袖でカメラがちらちら見えるので、普通はこういうカメラワークを嫌がると思うのだが、収録も込みで作品と考えているのかもしれない。

Pierre Boulez + Mahler Chamber Orchestra / Patrice Chereau : Janacek / From the House of the Dead : ヤナーチェクのオペラ「死の家から」の映像。ヤナーチェクのオペラの映像は珍しく、しかも日本語字幕つきで発売されているし、ブーレーズの指揮だしということで購入した。話題の舞台だったし。ブーレーズが指揮で、演出がパトリス・シェロー。このコンビは、この演目をもって最後となるらしい。というか、ブーレーズがオペラを振るのがもうしんどいのではないだろうか?最近、オペラの新演出はお金がかかるので、複数のオペラハウスが共同で新演出を制作することが多いが、これもそう。収録は、2007年のエクサン・プロヴァンス音楽祭でのもの。オケはマーラー室内管弦楽団。この作品は初めて聴いたのだが、ぱっと聴いたら響きがドビュッシーみたいに聴こえる暗めのフランス音楽。そして、ショスタコーヴィッチまでもう少し、と感じる音楽。歌っているのはほとんど男。女声のパートもあるのだが、たった数小節で終わり。他の演奏は聴いたことがないが、オケの透明感のある響きと、ブーレーズの整理された指揮で、かなり聴きやすくなってるのではないかなと感じた。ブーレーズのライナーノートが、「ヤナーチェクなんて田舎のドヴォルザークだと思っていたが考えを改めた」とか、「振るのに難しいところがあって、ノイマンとマッケラスの録音も聴いてみたが、やっぱり苦労していた」とか非常に面白い。

演出としては、非常にまっとうな印象を受けた。ダムが出てきたりレーザーが飛び交ったりはしない。岩は落ちてきたけど。よく作りこまれた演出と舞台装置だと思う。手を抜いている感じが全くしない。

映像作品としても、カメラワークが凝っている。だいたいオペラの映像はステージ正面からのカメラショットばっかりなのだが、これは舞台袖からのハンディカメラの映像が多くつかわれいている。ステージを生で見に来ているお客さんには、袖でカメラがちらちら見えるので、普通はこういうカメラワークを嫌がると思うのだが、収録も込みで作品と考えているのかもしれない。

Pierre Boulez + Mahler Chamber Orchestra / Patrice Chereau : Janacek / From the House of the Dead : ヤナーチェクのオペラ「死の家から」の映像。ヤナーチェクのオペラの映像は珍しく、しかも日本語字幕つきで発売されているし、ブーレーズの指揮だしということで購入した。話題の舞台だったし。ブーレーズが指揮で、演出がパトリス・シェロー。このコンビは、この演目をもって最後となるらしい。というか、ブーレーズがオペラを振るのがもうしんどいのではないだろうか?最近、オペラの新演出はお金がかかるので、複数のオペラハウスが共同で新演出を制作することが多いが、これもそう。収録は、2007年のエクサン・プロヴァンス音楽祭でのもの。オケはマーラー室内管弦楽団。この作品は初めて聴いたのだが、ぱっと聴いたら響きがドビュッシーみたいに聴こえる暗めのフランス音楽。そして、ショスタコーヴィッチまでもう少し、と感じる音楽。歌っているのはほとんど男。女声のパートもあるのだが、たった数小節で終わり。他の演奏は聴いたことがないが、オケの透明感のある響きと、ブーレーズの整理された指揮で、かなり聴きやすくなってるのではないかなと感じた。ブーレーズのライナーノートが、「ヤナーチェクなんて田舎のドヴォルザークだと思っていたが考えを改めた」とか、「振るのに難しいところがあって、ノイマンとマッケラスの録音も聴いてみたが、やっぱり苦労していた」とか非常に面白い。

演出としては、非常にまっとうな印象を受けた。ダムが出てきたりレーザーが飛び交ったりはしない。岩は落ちてきたけど。よく作りこまれた演出と舞台装置だと思う。手を抜いている感じが全くしない。

映像作品としても、カメラワークが凝っている。だいたいオペラの映像はステージ正面からのカメラショットばっかりなのだが、これは舞台袖からのハンディカメラの映像が多くつかわれいている。ステージを生で見に来ているお客さんには、袖でカメラがちらちら見えるので、普通はこういうカメラワークを嫌がると思うのだが、収録も込みで作品と考えているのかもしれない。Nov.15 岡田博美 @ 東京文化会館 小ホール

19時から東京文化会館の小ホールで岡田博美のコンサート「ふらんすplus」。前半がシューマンで、後半がフローラン・シュミット。まず、子供の情景。子供の情景は甘くならない加減がよく、とてもクリアで美しい。曲によって音色の違いがたくさん出せるところが素晴らしい。トロイメライみたいな有名曲を聴いて引きつけられてしまう。交響的練習曲は、とても音が大きくて力の入った演奏だった。テンポは速め。遺作の5曲はナシ。若い時のポリーニってこんな感じだったのだろうか。後半のフローラン・シュミットは「ちぎれた鎖」と「幻影」。どちらも録音がほしいほどいい演奏だった。「幻影」はオグドンの録音があるが、オグドンにくらべてリズミックで鮮明な演奏。オグドンの演奏はちょっとオドロオドロしすぎだ。アンコールはフォーレの「シチリアーノ」とシューマンの「予言の鳥」。いつも完璧な演奏だ。

Nov.15 巨匠ピカソ 愛と想像の軌跡 @ 新国立美術館

せっかく上野に行く用があるので、都美術館のフェルメール展を見ようかと思ったのだが、時間上の都合により、新国立美術館で「巨匠ピカソ 愛と想像の軌跡」を見ることにした。パリのピカソ美術館の改装のため、作品を世界中に回しているらしいが、この美術館のコレクションは、所蔵数が多いというのもあるのかもしれないが、しょっちゅう見ている気がする。調べてみると、03年9月に上野の森美術館で「ピカソクラシック」で180点、04年11月に東京都現代美術館で「ピカソ展−躰とエロス」、06年1月にベルリンの新ナショナルギャラリー(Neue Nationalgalerie)でピカソ展。これらすべてパリのピカソ美術館所蔵のコレクションで、「村の踊り」や「海辺を走る二人の女」など何回も見た。好きな絵だからいいんだけど。これらに加えて、04年9月に東郷青児でジャクリーヌコレクションを見ている。結構ピカソはたくさん見る機会があるのだ。

今回も170点と展示数が多い上に、オブジェが多い。これらの作品がほぼ年代順に並んでいるので、わかりやすい。「アヴィニヨンの娘たち」の習作がやたらとたくさんあるのだが、本物がないのがちょっと欲求不満にさせられる。キュービズムで「マンドリンを持つ男」、新古典では「肘掛け椅子に座るオルガの肖像」、「手紙を読む」あたりが良いかな。有名な絵だけど。「朝鮮の虐殺」を見たことがあったのかどうか記憶があやふや。オリジナル(?)である、プラド美術館のゴヤの「1808年5月3日、マドリード」と記憶が混ざってるのかも。

Nov.14 Marris Jansons + Royal Concertgebouw Orchestra @ 横浜みなとみらいホール

芸術の秋、食欲の秋。横浜までコンセルトヘボウを聴きに行ってきた。19時からみなとみらいホール。客は半分ちょっとしか入っていない。平日で都内でないのに値段設定高すぎなんでしょうね。S〜Bの席がガラガラ。今日のプログラムなら、20時からという時間設定にすればもっと客が入るかもしれないのに。ヤンソンスはこれまで5回聴いているが、コンセルトヘボウとの組合せは聴いたことがない。

- 05年12月:ウィーンでニューイヤーコンサート

- 06年3月:バイエルン放送響@ガスタイク、ポリーニとのブラームスの協奏曲2番、マーラーの5番

- 06年3月:バイエルン放送響@ヘラクレス、ヴェンゲーロフとのベートーヴェンの協奏曲、ブラームスの2番

- 06年4月:バイエルン放送響@ヘラクレス、ヴェルディのレクイエム

- 06年4月:バイエルン放送響@ガスタイク、バイエルン放送合唱団60周年コンサート

Nov.13 CD : Herbert von Karajan

Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1985 : カラヤン + BPOの英国ツアーの録音。1985年4月で、場所はロイヤル・フェスティヴァル・ホール。曲はベートーヴェンの4番と英雄の生涯。BBCのライブ録音のようだが、音はとてもよく、右側から低弦のうなりなど、ベルリンフィルらしい響きが気持ちいい。85年は、グラモフォンのスタジオ録音と、それと同時期のDVDがあるが、この演奏はそれらにもまして生き生きとした何かがある。ライブ感なんだろうけど、このコンビのすばらしさがあってのことなんだろう。このように正規録音で出たことを喜ぶべきだ。

この演奏はこの曲の演奏の中でも格段にすばらしい記録だと思われる。英雄の戦いのところでテンポがかっくし落ちるのがちょっと気になるが。

Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1985 : カラヤン + BPOの英国ツアーの録音。1985年4月で、場所はロイヤル・フェスティヴァル・ホール。曲はベートーヴェンの4番と英雄の生涯。BBCのライブ録音のようだが、音はとてもよく、右側から低弦のうなりなど、ベルリンフィルらしい響きが気持ちいい。85年は、グラモフォンのスタジオ録音と、それと同時期のDVDがあるが、この演奏はそれらにもまして生き生きとした何かがある。ライブ感なんだろうけど、このコンビのすばらしさがあってのことなんだろう。このように正規録音で出たことを喜ぶべきだ。

この演奏はこの曲の演奏の中でも格段にすばらしい記録だと思われる。英雄の戦いのところでテンポがかっくし落ちるのがちょっと気になるが。

Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1985 : カラヤン + BPOの英国ツアーの録音。1985年4月で、場所はロイヤル・フェスティヴァル・ホール。曲はベートーヴェンの4番と英雄の生涯。BBCのライブ録音のようだが、音はとてもよく、右側から低弦のうなりなど、ベルリンフィルらしい響きが気持ちいい。85年は、グラモフォンのスタジオ録音と、それと同時期のDVDがあるが、この演奏はそれらにもまして生き生きとした何かがある。ライブ感なんだろうけど、このコンビのすばらしさがあってのことなんだろう。このように正規録音で出たことを喜ぶべきだ。

この演奏はこの曲の演奏の中でも格段にすばらしい記録だと思われる。英雄の戦いのところでテンポがかっくし落ちるのがちょっと気になるが。

Herbert von Karajan + BPO : London Last Concert 1985 : カラヤン + BPOの英国ツアーの録音。1985年4月で、場所はロイヤル・フェスティヴァル・ホール。曲はベートーヴェンの4番と英雄の生涯。BBCのライブ録音のようだが、音はとてもよく、右側から低弦のうなりなど、ベルリンフィルらしい響きが気持ちいい。85年は、グラモフォンのスタジオ録音と、それと同時期のDVDがあるが、この演奏はそれらにもまして生き生きとした何かがある。ライブ感なんだろうけど、このコンビのすばらしさがあってのことなんだろう。このように正規録音で出たことを喜ぶべきだ。

この演奏はこの曲の演奏の中でも格段にすばらしい記録だと思われる。英雄の戦いのところでテンポがかっくし落ちるのがちょっと気になるが。Nov.13 CD : Natalie Dessay

Natalie Dessay : Bach / Cantatas : ナタリー・デセイが歌うバッハのカンタータ集。取り上げられているのは、BWV51、BWV82a、BWV199の3曲。バックにつけるのは、ヘンデルのイタリア語カンタータ集と同じく、エマニュエル・アイムとル・コンセール・ダストレエ。バッハのカンタータというと厳粛な演奏になりがちだが、このアルバムはそういう印象がほとんどない。上品で適度な派手さを持っている。演奏しているのがゲルマン系ではないというのもあるのかもしれない。特にBWV51では、ソロで吹きまくるトランペットとあいまって派手さが増す。どの曲も、テクニック的に難しいんだろうけど、下品にならずに、やわらかく歌いきるのが良い。

Natalie Dessay : Bach / Cantatas : ナタリー・デセイが歌うバッハのカンタータ集。取り上げられているのは、BWV51、BWV82a、BWV199の3曲。バックにつけるのは、ヘンデルのイタリア語カンタータ集と同じく、エマニュエル・アイムとル・コンセール・ダストレエ。バッハのカンタータというと厳粛な演奏になりがちだが、このアルバムはそういう印象がほとんどない。上品で適度な派手さを持っている。演奏しているのがゲルマン系ではないというのもあるのかもしれない。特にBWV51では、ソロで吹きまくるトランペットとあいまって派手さが増す。どの曲も、テクニック的に難しいんだろうけど、下品にならずに、やわらかく歌いきるのが良い。

Natalie Dessay : Bach / Cantatas : ナタリー・デセイが歌うバッハのカンタータ集。取り上げられているのは、BWV51、BWV82a、BWV199の3曲。バックにつけるのは、ヘンデルのイタリア語カンタータ集と同じく、エマニュエル・アイムとル・コンセール・ダストレエ。バッハのカンタータというと厳粛な演奏になりがちだが、このアルバムはそういう印象がほとんどない。上品で適度な派手さを持っている。演奏しているのがゲルマン系ではないというのもあるのかもしれない。特にBWV51では、ソロで吹きまくるトランペットとあいまって派手さが増す。どの曲も、テクニック的に難しいんだろうけど、下品にならずに、やわらかく歌いきるのが良い。

Natalie Dessay : Bach / Cantatas : ナタリー・デセイが歌うバッハのカンタータ集。取り上げられているのは、BWV51、BWV82a、BWV199の3曲。バックにつけるのは、ヘンデルのイタリア語カンタータ集と同じく、エマニュエル・アイムとル・コンセール・ダストレエ。バッハのカンタータというと厳粛な演奏になりがちだが、このアルバムはそういう印象がほとんどない。上品で適度な派手さを持っている。演奏しているのがゲルマン系ではないというのもあるのかもしれない。特にBWV51では、ソロで吹きまくるトランペットとあいまって派手さが増す。どの曲も、テクニック的に難しいんだろうけど、下品にならずに、やわらかく歌いきるのが良い。Nov.09 CD : Fabio Luisi

Fabio Luisi + Staatskapelle Dresden : Bruckner / Symphony No.9 : ファビオ・ルイージとシュターツカペレ・ドレスデンの新譜はブルックナーの9番。これまでこのコンビの録音はR.シュトラウスばっかりだったが、やっと異なる作曲家の録音が登場した。全体的な印象としては、オケが良く鳴っている。ときにはうるさいくらい。ライブ録音のせいもあるのか、第1主題の最後など、きっちり揃っていないところも多くみられる。しかし、ルイージは精密さを犠牲にしてでも大きく鳴らしたいという方を優先してるようだ。このオケのサウンドを評して「燻し銀のような」なんていうインチキな表現を使うことが多いが(いぶし銀のような、という言葉は色や音色を表現する言葉ではない…)、その言葉が表現したいのであろう旧東ドイツ時代の録音で聴けるような枯れた木管のサウンドは、すでにこのオケにはない。ベルリンフィルのような分厚さやウィーンフィルのような派手な弦のサウンドとは違う、ドレスデンらしい弦の音はあるのだが、ドイツが統合したせいなのか時代のせいなのか、金管も木管も音が断然明るくなっている。この曲で聴くとそれがよく感じられる。

個人的な好みでいえば、9番はもっとストイックに、バッハのオルガン曲のように演奏してほしい。ルイージの演奏は小細工が少ないのはいいのだが、歌いすぎたり鳴らしすぎたり色気があったりする部分が多いかな。視点を変えれば、イタリア人でオペラが得意なルイージのカラーに、このオケが合わせているということになるんだろうけど。ルイージが得意なマーラーも聴いてみたいものだ。

Fabio Luisi + Staatskapelle Dresden : Bruckner / Symphony No.9 : ファビオ・ルイージとシュターツカペレ・ドレスデンの新譜はブルックナーの9番。これまでこのコンビの録音はR.シュトラウスばっかりだったが、やっと異なる作曲家の録音が登場した。全体的な印象としては、オケが良く鳴っている。ときにはうるさいくらい。ライブ録音のせいもあるのか、第1主題の最後など、きっちり揃っていないところも多くみられる。しかし、ルイージは精密さを犠牲にしてでも大きく鳴らしたいという方を優先してるようだ。このオケのサウンドを評して「燻し銀のような」なんていうインチキな表現を使うことが多いが(いぶし銀のような、という言葉は色や音色を表現する言葉ではない…)、その言葉が表現したいのであろう旧東ドイツ時代の録音で聴けるような枯れた木管のサウンドは、すでにこのオケにはない。ベルリンフィルのような分厚さやウィーンフィルのような派手な弦のサウンドとは違う、ドレスデンらしい弦の音はあるのだが、ドイツが統合したせいなのか時代のせいなのか、金管も木管も音が断然明るくなっている。この曲で聴くとそれがよく感じられる。

個人的な好みでいえば、9番はもっとストイックに、バッハのオルガン曲のように演奏してほしい。ルイージの演奏は小細工が少ないのはいいのだが、歌いすぎたり鳴らしすぎたり色気があったりする部分が多いかな。視点を変えれば、イタリア人でオペラが得意なルイージのカラーに、このオケが合わせているということになるんだろうけど。ルイージが得意なマーラーも聴いてみたいものだ。

Fabio Luisi + Staatskapelle Dresden : Bruckner / Symphony No.9 : ファビオ・ルイージとシュターツカペレ・ドレスデンの新譜はブルックナーの9番。これまでこのコンビの録音はR.シュトラウスばっかりだったが、やっと異なる作曲家の録音が登場した。全体的な印象としては、オケが良く鳴っている。ときにはうるさいくらい。ライブ録音のせいもあるのか、第1主題の最後など、きっちり揃っていないところも多くみられる。しかし、ルイージは精密さを犠牲にしてでも大きく鳴らしたいという方を優先してるようだ。このオケのサウンドを評して「燻し銀のような」なんていうインチキな表現を使うことが多いが(いぶし銀のような、という言葉は色や音色を表現する言葉ではない…)、その言葉が表現したいのであろう旧東ドイツ時代の録音で聴けるような枯れた木管のサウンドは、すでにこのオケにはない。ベルリンフィルのような分厚さやウィーンフィルのような派手な弦のサウンドとは違う、ドレスデンらしい弦の音はあるのだが、ドイツが統合したせいなのか時代のせいなのか、金管も木管も音が断然明るくなっている。この曲で聴くとそれがよく感じられる。

個人的な好みでいえば、9番はもっとストイックに、バッハのオルガン曲のように演奏してほしい。ルイージの演奏は小細工が少ないのはいいのだが、歌いすぎたり鳴らしすぎたり色気があったりする部分が多いかな。視点を変えれば、イタリア人でオペラが得意なルイージのカラーに、このオケが合わせているということになるんだろうけど。ルイージが得意なマーラーも聴いてみたいものだ。

Fabio Luisi + Staatskapelle Dresden : Bruckner / Symphony No.9 : ファビオ・ルイージとシュターツカペレ・ドレスデンの新譜はブルックナーの9番。これまでこのコンビの録音はR.シュトラウスばっかりだったが、やっと異なる作曲家の録音が登場した。全体的な印象としては、オケが良く鳴っている。ときにはうるさいくらい。ライブ録音のせいもあるのか、第1主題の最後など、きっちり揃っていないところも多くみられる。しかし、ルイージは精密さを犠牲にしてでも大きく鳴らしたいという方を優先してるようだ。このオケのサウンドを評して「燻し銀のような」なんていうインチキな表現を使うことが多いが(いぶし銀のような、という言葉は色や音色を表現する言葉ではない…)、その言葉が表現したいのであろう旧東ドイツ時代の録音で聴けるような枯れた木管のサウンドは、すでにこのオケにはない。ベルリンフィルのような分厚さやウィーンフィルのような派手な弦のサウンドとは違う、ドレスデンらしい弦の音はあるのだが、ドイツが統合したせいなのか時代のせいなのか、金管も木管も音が断然明るくなっている。この曲で聴くとそれがよく感じられる。

個人的な好みでいえば、9番はもっとストイックに、バッハのオルガン曲のように演奏してほしい。ルイージの演奏は小細工が少ないのはいいのだが、歌いすぎたり鳴らしすぎたり色気があったりする部分が多いかな。視点を変えれば、イタリア人でオペラが得意なルイージのカラーに、このオケが合わせているということになるんだろうけど。ルイージが得意なマーラーも聴いてみたいものだ。Nov.08 Minetti Quartett @ 町田 Art Space O

ミネッティ弦楽四重奏団というカルテットのライブに行ってきた。決め手はズバリ見た目です。オフィシャルサイトを参照。Violinの2人がとても美人で、チェロがイタリア系の堀の深い顔。Violaがアーリア系。1st Vnがヨーロッパ系美人で、2nd Vnはアジア系の美人。ぱっと見ると、1stの方のほうに目が行くが、じっくり見るとセカンドの方が日本人受けする美人かな。会場は、町田のArt Space Oというところ。これが、陶芸品を売っている店の2階にあるスタジオのようなところ。らせん階段を上っていかないといけない場所で、あまり老人向けではない。客は60人くらいいて、常連客みたいな方が多かった。

まずハイドンの74番(op.74-3、騎士)。これの音が響かない。はじめは、ホールのせいかなと思った。演奏としてはテンポが速めの突っ込んだ演奏。チェロがリーダーシップをとっているようで、やたらとアイコンタクトを取っている。メンバー全員、技術的にはとてもうまい。ただ、1stヴァイオリンは体調が悪いようで、時々ミスやピッチの不安定な音を弾いてしまう。雰囲気としては、若い時のAlban Berg Qや、Artis Qを思い浮かべてもらえばいい感じ。Hagen QやArtemis Qのように低音、特にチェロ強調型のバランス。

2曲目はベルクの弦楽四重奏曲。この曲になったとたん、ホールが変わったのかと思うほど艶っぽい弦の音が。Haydnはピリオドも考慮してか、ビブラート少なめで演奏していたようです。第2楽章に入ってしばらくしたところで、チェロの弦が切れてしまう。ふつうはこういうことがあると熱くなるパターンが多いのだが、逆に抑制がかかってしまったかように聴こえた。大人だ…。この曲だけは、1st vnがリードを取っていたようにも聴こえた。

後半はベートーヴェンの10番。これはBergとおなじ艶っぽい音で、切れ味が鋭い。テクニックは安定しているが、演奏はアグレッシブと、若くないとできない演奏でした。

アンコールは、2nd Vnのお姉さんが日本語で「こんにちは、アンコールはハイドン、74番」と日本語で案内。ハイドンの74番の4楽章をもう一度。これはいいカルテットだ。MozartもHaydnももっと聴いてみたい。再来日と録音を期待します。

Nov.03 CD : Annette Dasch

Annette Dasch : Mozart / Arias : アネッテ・ダッシュのモーツァルト・アリア集。SONYから発売されているのだが、あまり見かけないので、ドイツローカル限定かもしれない。実は、アネッテ・ダッシュは生で2回聴いていて、ミュンヘンで「魔笛」のパミーナ、昨年のベルリン州立歌劇場の来日公演の「ドン・ジョヴァンニ」でエルヴィーラを聴いている。今気づいたが、どちらもモーツァルトだ。「ドン・ジョヴァンニ」のときは声が細いように感じたが、このアルバムを通して聴いみて、やっぱり高い音がちょっと安定していないように感じた。ドン・ジョヴァンニのドンナ・アンナのアリア"Non mi dir, bell'idol mio"などを聴くとそう思ってしまう。メゾ・ソプラノの音域のアリアは安心して楽しめる。つけているオーケストラは、Harmonia Mundiから出ているバロック・アリア集と同じく、Akademie fuer Alte Musik Berlin (ベルリン古楽アカデミー)。木管の音が渋くていい。

Annette Dasch : Mozart / Arias : アネッテ・ダッシュのモーツァルト・アリア集。SONYから発売されているのだが、あまり見かけないので、ドイツローカル限定かもしれない。実は、アネッテ・ダッシュは生で2回聴いていて、ミュンヘンで「魔笛」のパミーナ、昨年のベルリン州立歌劇場の来日公演の「ドン・ジョヴァンニ」でエルヴィーラを聴いている。今気づいたが、どちらもモーツァルトだ。「ドン・ジョヴァンニ」のときは声が細いように感じたが、このアルバムを通して聴いみて、やっぱり高い音がちょっと安定していないように感じた。ドン・ジョヴァンニのドンナ・アンナのアリア"Non mi dir, bell'idol mio"などを聴くとそう思ってしまう。メゾ・ソプラノの音域のアリアは安心して楽しめる。つけているオーケストラは、Harmonia Mundiから出ているバロック・アリア集と同じく、Akademie fuer Alte Musik Berlin (ベルリン古楽アカデミー)。木管の音が渋くていい。

Annette Dasch : Mozart / Arias : アネッテ・ダッシュのモーツァルト・アリア集。SONYから発売されているのだが、あまり見かけないので、ドイツローカル限定かもしれない。実は、アネッテ・ダッシュは生で2回聴いていて、ミュンヘンで「魔笛」のパミーナ、昨年のベルリン州立歌劇場の来日公演の「ドン・ジョヴァンニ」でエルヴィーラを聴いている。今気づいたが、どちらもモーツァルトだ。「ドン・ジョヴァンニ」のときは声が細いように感じたが、このアルバムを通して聴いみて、やっぱり高い音がちょっと安定していないように感じた。ドン・ジョヴァンニのドンナ・アンナのアリア"Non mi dir, bell'idol mio"などを聴くとそう思ってしまう。メゾ・ソプラノの音域のアリアは安心して楽しめる。つけているオーケストラは、Harmonia Mundiから出ているバロック・アリア集と同じく、Akademie fuer Alte Musik Berlin (ベルリン古楽アカデミー)。木管の音が渋くていい。

Annette Dasch : Mozart / Arias : アネッテ・ダッシュのモーツァルト・アリア集。SONYから発売されているのだが、あまり見かけないので、ドイツローカル限定かもしれない。実は、アネッテ・ダッシュは生で2回聴いていて、ミュンヘンで「魔笛」のパミーナ、昨年のベルリン州立歌劇場の来日公演の「ドン・ジョヴァンニ」でエルヴィーラを聴いている。今気づいたが、どちらもモーツァルトだ。「ドン・ジョヴァンニ」のときは声が細いように感じたが、このアルバムを通して聴いみて、やっぱり高い音がちょっと安定していないように感じた。ドン・ジョヴァンニのドンナ・アンナのアリア"Non mi dir, bell'idol mio"などを聴くとそう思ってしまう。メゾ・ソプラノの音域のアリアは安心して楽しめる。つけているオーケストラは、Harmonia Mundiから出ているバロック・アリア集と同じく、Akademie fuer Alte Musik Berlin (ベルリン古楽アカデミー)。木管の音が渋くていい。Nov.04 CD : Garaj Mahal

Garaj Mahal / Woot : タワレコで試聴して購入。ジャム系らしい。マクラフリンの音楽でよくあるような、インド系のメロディやリフがよく現れるジャズ・ロックです。メンバーは、Tony Levinの参加したソロアルバムでアコースティックギターばっかりなので、このような音楽が演奏できるとは知らなかったFareed Haqueがギター。キーボードはEric Levyという人で、ドラムがAlan Hertz。ベースが、マクラフリンとトリロク・グルトゥとトリオを組んでいたKai Eckhardt。マクラフリンっぽさといい、この人のベースが前面に出ているところといい、彼がリーダーなのかもしれない。アルバムを通して、ベースがかっこいい。もうそれだけです。スラップではないんだけど、跳ねるようなベースが、ベース好きにはたまりません。5曲目など、変拍子のキメがぱしっと決まる曲(Kaiが書いている)などでとくにそれを感じます。ドラムもシャープでかなり巧い。ジャムな雰囲気で全部通すわけではなく、各メンバーがアコースティックにも持ちかえたりして、飽きないように作られている。他のアルバムにも興味が出てきた。2曲目のベースのリフが、Date Course Pentagon Royal Gardenの"Hey Joe"の冒頭のリフに似ているんですが、何か有名なリフだったりするのだろうか。

Garaj Mahal / Woot : タワレコで試聴して購入。ジャム系らしい。マクラフリンの音楽でよくあるような、インド系のメロディやリフがよく現れるジャズ・ロックです。メンバーは、Tony Levinの参加したソロアルバムでアコースティックギターばっかりなので、このような音楽が演奏できるとは知らなかったFareed Haqueがギター。キーボードはEric Levyという人で、ドラムがAlan Hertz。ベースが、マクラフリンとトリロク・グルトゥとトリオを組んでいたKai Eckhardt。マクラフリンっぽさといい、この人のベースが前面に出ているところといい、彼がリーダーなのかもしれない。アルバムを通して、ベースがかっこいい。もうそれだけです。スラップではないんだけど、跳ねるようなベースが、ベース好きにはたまりません。5曲目など、変拍子のキメがぱしっと決まる曲(Kaiが書いている)などでとくにそれを感じます。ドラムもシャープでかなり巧い。ジャムな雰囲気で全部通すわけではなく、各メンバーがアコースティックにも持ちかえたりして、飽きないように作られている。他のアルバムにも興味が出てきた。2曲目のベースのリフが、Date Course Pentagon Royal Gardenの"Hey Joe"の冒頭のリフに似ているんですが、何か有名なリフだったりするのだろうか。

Garaj Mahal / Woot : タワレコで試聴して購入。ジャム系らしい。マクラフリンの音楽でよくあるような、インド系のメロディやリフがよく現れるジャズ・ロックです。メンバーは、Tony Levinの参加したソロアルバムでアコースティックギターばっかりなので、このような音楽が演奏できるとは知らなかったFareed Haqueがギター。キーボードはEric Levyという人で、ドラムがAlan Hertz。ベースが、マクラフリンとトリロク・グルトゥとトリオを組んでいたKai Eckhardt。マクラフリンっぽさといい、この人のベースが前面に出ているところといい、彼がリーダーなのかもしれない。アルバムを通して、ベースがかっこいい。もうそれだけです。スラップではないんだけど、跳ねるようなベースが、ベース好きにはたまりません。5曲目など、変拍子のキメがぱしっと決まる曲(Kaiが書いている)などでとくにそれを感じます。ドラムもシャープでかなり巧い。ジャムな雰囲気で全部通すわけではなく、各メンバーがアコースティックにも持ちかえたりして、飽きないように作られている。他のアルバムにも興味が出てきた。2曲目のベースのリフが、Date Course Pentagon Royal Gardenの"Hey Joe"の冒頭のリフに似ているんですが、何か有名なリフだったりするのだろうか。

Garaj Mahal / Woot : タワレコで試聴して購入。ジャム系らしい。マクラフリンの音楽でよくあるような、インド系のメロディやリフがよく現れるジャズ・ロックです。メンバーは、Tony Levinの参加したソロアルバムでアコースティックギターばっかりなので、このような音楽が演奏できるとは知らなかったFareed Haqueがギター。キーボードはEric Levyという人で、ドラムがAlan Hertz。ベースが、マクラフリンとトリロク・グルトゥとトリオを組んでいたKai Eckhardt。マクラフリンっぽさといい、この人のベースが前面に出ているところといい、彼がリーダーなのかもしれない。アルバムを通して、ベースがかっこいい。もうそれだけです。スラップではないんだけど、跳ねるようなベースが、ベース好きにはたまりません。5曲目など、変拍子のキメがぱしっと決まる曲(Kaiが書いている)などでとくにそれを感じます。ドラムもシャープでかなり巧い。ジャムな雰囲気で全部通すわけではなく、各メンバーがアコースティックにも持ちかえたりして、飽きないように作られている。他のアルバムにも興味が出てきた。2曲目のベースのリフが、Date Course Pentagon Royal Gardenの"Hey Joe"の冒頭のリフに似ているんですが、何か有名なリフだったりするのだろうか。Nov.04 CD : Squarepusher

Squarepusher / Just a Souvenier : スクエアプッシャーの新譜。11枚目だそうだ。大学生のころに出たデビュー作から、人から借りたり試聴したりしてなんとなく聴いてはいるのだが、買ったのはこれが初めて。買った理由はブレイクビーツというよりはロックに聴こえたから。1曲目からテクノ・ポップに激しいベースが乗っている変な曲。良く聴くとロックというよりはテクノポップ。アンビエントな曲とのバランスがいい。4曲目はDEVOのようなテクノポップ。ところが、5曲目は一転してRUINSになっている。吉田達也+スクエアプッシャーってちょっとだけ面白そう。8曲目もRUINSっぽいなと思っていたら、スペースロック。思い出波止場っぽい。このアルバムは、そういうテクノ+ベース一直線というよりは、テクノポップやプログレ、アンビエント、ロックぽいところが雑多に混じってるところが良い。

Squarepusher / Just a Souvenier : スクエアプッシャーの新譜。11枚目だそうだ。大学生のころに出たデビュー作から、人から借りたり試聴したりしてなんとなく聴いてはいるのだが、買ったのはこれが初めて。買った理由はブレイクビーツというよりはロックに聴こえたから。1曲目からテクノ・ポップに激しいベースが乗っている変な曲。良く聴くとロックというよりはテクノポップ。アンビエントな曲とのバランスがいい。4曲目はDEVOのようなテクノポップ。ところが、5曲目は一転してRUINSになっている。吉田達也+スクエアプッシャーってちょっとだけ面白そう。8曲目もRUINSっぽいなと思っていたら、スペースロック。思い出波止場っぽい。このアルバムは、そういうテクノ+ベース一直線というよりは、テクノポップやプログレ、アンビエント、ロックぽいところが雑多に混じってるところが良い。

Squarepusher / Just a Souvenier : スクエアプッシャーの新譜。11枚目だそうだ。大学生のころに出たデビュー作から、人から借りたり試聴したりしてなんとなく聴いてはいるのだが、買ったのはこれが初めて。買った理由はブレイクビーツというよりはロックに聴こえたから。1曲目からテクノ・ポップに激しいベースが乗っている変な曲。良く聴くとロックというよりはテクノポップ。アンビエントな曲とのバランスがいい。4曲目はDEVOのようなテクノポップ。ところが、5曲目は一転してRUINSになっている。吉田達也+スクエアプッシャーってちょっとだけ面白そう。8曲目もRUINSっぽいなと思っていたら、スペースロック。思い出波止場っぽい。このアルバムは、そういうテクノ+ベース一直線というよりは、テクノポップやプログレ、アンビエント、ロックぽいところが雑多に混じってるところが良い。

Squarepusher / Just a Souvenier : スクエアプッシャーの新譜。11枚目だそうだ。大学生のころに出たデビュー作から、人から借りたり試聴したりしてなんとなく聴いてはいるのだが、買ったのはこれが初めて。買った理由はブレイクビーツというよりはロックに聴こえたから。1曲目からテクノ・ポップに激しいベースが乗っている変な曲。良く聴くとロックというよりはテクノポップ。アンビエントな曲とのバランスがいい。4曲目はDEVOのようなテクノポップ。ところが、5曲目は一転してRUINSになっている。吉田達也+スクエアプッシャーってちょっとだけ面白そう。8曲目もRUINSっぽいなと思っていたら、スペースロック。思い出波止場っぽい。このアルバムは、そういうテクノ+ベース一直線というよりは、テクノポップやプログレ、アンビエント、ロックぽいところが雑多に混じってるところが良い。Nov.03 CD : Joyce DiDonato

Joyce DiDonato : Handel / Furore : モーツァルトとヘンデルのアリア集が流行ってるような気がする。世間ではやってるのか、僕の中ではやっていて目がつきやすいのかわからない。けれども。これもCDショップでジャケ買い。ジョイス・ディドナートのヘンデル・アリア集。「デセオ」「ヘラクレス」「アドメート」と僕があまり知らない作品からのアリアが多い。怨念のこもったような激しいアリアが多く、ディドナート自体も情をこめてうたっている。呪われそうです。つけているクリストフ・ルーセが指揮したオケで、当然ピリオド奏法の団体。

Joyce DiDonato : Handel / Furore : モーツァルトとヘンデルのアリア集が流行ってるような気がする。世間ではやってるのか、僕の中ではやっていて目がつきやすいのかわからない。けれども。これもCDショップでジャケ買い。ジョイス・ディドナートのヘンデル・アリア集。「デセオ」「ヘラクレス」「アドメート」と僕があまり知らない作品からのアリアが多い。怨念のこもったような激しいアリアが多く、ディドナート自体も情をこめてうたっている。呪われそうです。つけているクリストフ・ルーセが指揮したオケで、当然ピリオド奏法の団体。

Joyce DiDonato : Handel / Furore : モーツァルトとヘンデルのアリア集が流行ってるような気がする。世間ではやってるのか、僕の中ではやっていて目がつきやすいのかわからない。けれども。これもCDショップでジャケ買い。ジョイス・ディドナートのヘンデル・アリア集。「デセオ」「ヘラクレス」「アドメート」と僕があまり知らない作品からのアリアが多い。怨念のこもったような激しいアリアが多く、ディドナート自体も情をこめてうたっている。呪われそうです。つけているクリストフ・ルーセが指揮したオケで、当然ピリオド奏法の団体。

Joyce DiDonato : Handel / Furore : モーツァルトとヘンデルのアリア集が流行ってるような気がする。世間ではやってるのか、僕の中ではやっていて目がつきやすいのかわからない。けれども。これもCDショップでジャケ買い。ジョイス・ディドナートのヘンデル・アリア集。「デセオ」「ヘラクレス」「アドメート」と僕があまり知らない作品からのアリアが多い。怨念のこもったような激しいアリアが多く、ディドナート自体も情をこめてうたっている。呪われそうです。つけているクリストフ・ルーセが指揮したオケで、当然ピリオド奏法の団体。Nov.02 児玉桃 @ フィリアホール

14時からフィリアホールで、児玉桃のメシアン演奏会。「まなざし」に続いて2回目で、今日は「鳥のカタログ」全曲。まず、この曲が全曲演奏される機会ってそうないだろう。ウゴルスキとか安田正昭とか、全曲録音がある人くらいではないだろうか。さて、客は「まなざし」のときより若干少なめ。ステージ上にスクリーンがあり、鳥の絵と簡単な解説が出る。しかし、30分もある「ヨーロッパヨシキリ」なのに解説は3行とか、不満な点は多い。あのスクリーンだけだと、この曲は1曲につき1種類の鳥しか出てこず、しかも鳥の鳴き声しか出てこないような印象を与えてしまう恐れがあると思うのだが。休憩は2回で、演奏が終わったのが17時20分ころ。演奏は前回よりも力が入っていて、ミスも少なそうに感じた。楽譜を見たことがないので、完全に印象であるが。彼女は、か弱そうな風貌なのにピアノを叩きつけるようにフォルテを演奏する。音色よりも印象を優先しているのか?休憩時間中は、朝の早稲田祭でメシアンを弾いてきた西村さんと歓談。なんで、この曲を聴きに来ているのか分からない人が多いのと、純粋に児玉桃のファンという人が何割かいるようだ。前の席のおじさんがうるさく、杖を倒したり、集中力がない。妻らしきおばさんと一緒に来ており、おばさんの方は集中して曲を聴いてるのだが、ちょっと咳込んだりすると、おじさんがやたらと話しかける。うっとおしいなと思っていたら、最後の曲が終わる、ほんの数小節前におばさんが切れて「うるさい」と言ってしまう。もうすぐ終わるのに…。聴く方も体力勝負の演奏会だった。

Oct.26 CD : Ingo Metzmacher

Metzmacher : Pfitzner / Von Deutscher Seele : メッツマッハーとベルリン・ドイツ交響楽団の録音。メッツマッハーは、ケント・ナガノの後任として2007年か芸術監督のポジションにいて、カジュアルコンサートなど積極的にプロジェクトを行っている。録音が出るのはこれが初めてのはず(iTune向けのダウンロードで「英雄の生涯」があったが)。シーズンごとにテーマを決めているようで、1年目の2007-2008年のシーズンは「ドイツの魂について」というテーマだったようだ。9月はR.シュトラウスの「英雄の生涯」、マーラーの4番、ブラームスのピアノ協奏曲2番などが演奏されていて、10月の東西ドイツ統一の日と次の日の定期公演で、このプフィッツナーの「ドイツの精神について」が演奏されている。テキストの内容や、プフィッツナーの政治館などから、この作品をこの日に取り上げることで話題になったようだ。メッツマッハーといいティーレマンといい、この世代の指揮者はプフィッツナーを取り上げるのが好きなようだ。おまけにメッツマッハーはドイツの現代作曲家を幅広く演奏しているので、政治的意図が強いとも思えないのだが。曲は、R.シュトラウスをダサくしたような、ドイツ後期ロマン派風の作品。演奏については、この曲では何とも言えない。「英雄の生涯」とか「春の祭典」とか、バブゼと原田節がソロの「トゥランガリーラ交響曲」とかCD化しませんかね。

Metzmacher : Pfitzner / Von Deutscher Seele : メッツマッハーとベルリン・ドイツ交響楽団の録音。メッツマッハーは、ケント・ナガノの後任として2007年か芸術監督のポジションにいて、カジュアルコンサートなど積極的にプロジェクトを行っている。録音が出るのはこれが初めてのはず(iTune向けのダウンロードで「英雄の生涯」があったが)。シーズンごとにテーマを決めているようで、1年目の2007-2008年のシーズンは「ドイツの魂について」というテーマだったようだ。9月はR.シュトラウスの「英雄の生涯」、マーラーの4番、ブラームスのピアノ協奏曲2番などが演奏されていて、10月の東西ドイツ統一の日と次の日の定期公演で、このプフィッツナーの「ドイツの精神について」が演奏されている。テキストの内容や、プフィッツナーの政治館などから、この作品をこの日に取り上げることで話題になったようだ。メッツマッハーといいティーレマンといい、この世代の指揮者はプフィッツナーを取り上げるのが好きなようだ。おまけにメッツマッハーはドイツの現代作曲家を幅広く演奏しているので、政治的意図が強いとも思えないのだが。曲は、R.シュトラウスをダサくしたような、ドイツ後期ロマン派風の作品。演奏については、この曲では何とも言えない。「英雄の生涯」とか「春の祭典」とか、バブゼと原田節がソロの「トゥランガリーラ交響曲」とかCD化しませんかね。