チラシ裏文章

チラシ裏文章

「幻影はスクリーンに乗って旅をする」

山田勇男

一九二七年、マドリッドでフランスの前衛映画の上映があった。その年の暮れ、ダリとブニュエルは、フィゲレスでクリスマスを一緒に過ごした。

ダリは「昨日、掌をうようよしている蟻の夢を見たんだ」と言った。「何だって? 私は誰かの眼球を切った夢を見たよ」とブニュエルは答えた。そんないきさつから、ふたりは六日間で映画のシナリオを完成させた。ふたりが討議なしの、驚嘆させる、第一番目の、まったく説明のない、不合理なイメージの連続で出来上がったのが、不朽の名作『アンダルシアの犬』である。

ひとりの男(ルイス・ブニュエル)が、紙巻き煙草をくわえながら、剃刀を研いでいる。フランス窓を開けると、満月に細長い雲が流れていく。突然、男は持っていた剃刀で、若い娘の眼球を切り裂く そんな衝撃的なシーンからはじまる映画は「外に現われている真実に目を閉じて、精神のなかを見よう」といわんばかりに、イメージの剃刀が夢に現はれ、僕の嫌悪感を挑発する。僕の心は揺れながら、鮮烈で、美しい悪夢を受容する。

さて、もう一本。『黄金時代』である。『アンダルシアの犬』をみたコクトーが、ぞっこんまいって、自作『詩人の血』の製作でもあったノアイユ子爵に、ブニュエルにもう一本作らせたら、と勧めて実現した作品。ふたたびダリと脚本を書くにはいたらなかった。二、三のアイデアをしたためた手紙が一通届いただけだった。ダリは、大いなる恋人ガラに強い影響を受け、ブニュエルは彼女に好感を持てず、結局、ずっと続いた友情が壊れた。そこでブニュエルがひとりで、約三十ほどの思いつきを次から次へとつなげていくものになった。蠍で始まり、次は盗賊、そのあとは都市の建設、恋人たち、居間のお祭り騒ぎ、そして最後はサド侯爵へのオマージュ『ソドムの百二十日』の人物で終わる流れになっている。『アンダルシアの犬』とは違い、『黄金時代』には社会批判がある。家庭、祖国、宗教を攻撃する偏見、ブルジョワジーの理念と呼ぶことのできるものへの痛烈な黒いユーモアがある。もひとつ注目すべきことがある。映像と音声との関係が、形式の上で適合しない、頭の中の声が映画で使われたのは、それまでの映画では初めてのことだった。

僕は「心の中をのぞくと危ない」ことを知っている。しかし、愚かにも、いつしか、こっそりのぞいてしまっている。そこには日常的な偶然などありはしない。生きている夢、そのものなのだ。ブニュエルは、幻想は真実より強いことをきちんと教えてくれる。とてつもなく、美しく哀しいものとして。そして、痙攣型の不可思議さをともなって、さ。

山崎コメント

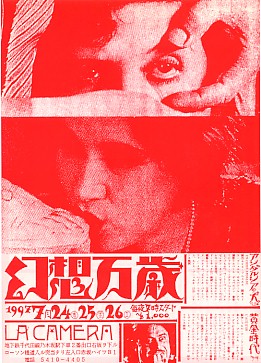

●vol56 1997 7幻想万歳

「アンダルシアの犬」 ルイス・ブニュエル 1928(16mm)17分

「黄金時代」 ルイス・ブニュエル 1930(16mm)60分

もはやコメントの必要もない作品。でもちょっとひとこと。プロレスの試合では「その試合の中で出たワザの数がより少ないほうがいい試合である」という鉄則がある。これはちょっと逆説も含まれているのだけれど、映画の方にも引き寄せて言うならば「より単純な要素によって成立させるのは、すなわち優れた試合(映画)である」というようなことだ。ブニュエルのほぼ全作品を観たワタシは、やはりこの初期作品と、晩年の作品が優れているとおもう。それは単純さゆえに、ではないだろうか。いろいろな制約から単純な要素で構成せざると得なかった初期と、自覚的に単純化していった晩年。ケースは違えど、単純化の中での過剰な盛り込みというのは、ある種、傑作映画に共通することなのではないだろうか。