チラシ裏文章

チラシ裏文章

「夜の回想」山田勇男

「あの空を涵してゆく影は地球のどの邊の影になるかしら。あすこの雲へゆかないかぎり今日ももう日は見られない」梶井基次郎ー『冬の日』

僕らがタルホ(稲垣足穂)の世界を映像化しようと、質屋の暖簾を叩いたのが二十年前の六月の夕暮れ時だった。僕らとは、もうひとり湊谷夢吉だった。ふたりが出会ったデザイン会社の近くに、第三モッキリセンターという安酒屋があって、いつも盃の数よりもたくさんの会話で満たされていた。僕にとっての湊谷さんは、イデーの兄である、そう思って慕った。

僕が寺山修司主宰の「天井桟敷」に入団し、その后、『田園に死す』に擬景工作で参加し、映画の面白さに触れて、単細胞ゆえの無謀さで映画を撮ってみたくなり、帰郷してすぐ湊谷さんに、思の丈を語った。そんな経緯から、ふたりは具体的な話へと動き始めた。さっそく友人に声をかけた。天井桟敷を退団して札幌にいた稲葉憲仁さんには脚本をお願いした。彼が唯一映画の現場を経験していた。僕がカルチャーショックを受けた『書を捨てよ 町へ出よう』〈寺山修司監督〉の演出スタッフだった。田川真理子さんは、阿部薫のライブを札幌で初めて開いたひと。アルバート・アイラーから名をとった『アイラー』というジャズ酒場の女主人。藤木光次さんは、大阪から沖縄へ、そして北海道にやってきたという写真を撮っている旅人だった。稲葉さんが連れてきた阿部崇文くんは、北海道大学で化学を学んでいた天文少年だった。そして毎度、湊谷さんの家に詰めては、細君の雪子さんにお手製のおいしいごはんを馳走になっては、映画を進めた。

「ワシらの映画は趣味である。趣味であるがゆえ徹底的に好きにやる。」それが湊谷さんがよく口にしていたことだった。見えないところまでこだわって、楽しむ。それが趣味人の筋である。僕が湊谷さんの傍らにいて、いつも感心していたのは、その深さだった。どれだけ空中浮遊した僕の思いに、バラストを落としてくれたことか。

それから、八本の映画を一緒に撮った。もちろん、そこまでには多くの人たちが参加してくれたし、途中、湊谷さんの初の単行本『魔都の群盲』刊行にあわせて、未完ではあるが16ミリでプロモーションフィルムを湊谷さん監督で撮ったこともあった。一九八八年の六月七日に三十八歳で、病気のため湊谷さんは亡くなった。銀河画報社映画倶楽部も、その時点で自然消滅した。そのことは暗黙の了解であり、僕にとっての「死者の魂を巻き込む」彷徨う心の旅のはじまりでもあったが、今もって重苦しい風景の中に立っている。

山崎コメント

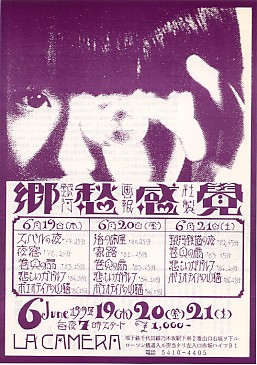

●vol55 1997 6銀河画報社製郷愁感覚

6月は山田勇男の共働者である湊谷夢吉の亡くなった月なので、毎年恒例で銀河画報社映画を上映することにしている。日替わりで組み合わせを変え、銀河画報社映画全8作品を上映した。

「スバルの夜」 山田勇男 1977 8mm 25分

「夜窓」 山田勇男 1978 8mm 20分

「海の床屋」 山田勇男 1980 8mm 25分

「家路」 山田勇男 1981 8mm 25分

「銀河鉄道の夜」 山田勇男 1982 8mm 45分

「巻貝の扇」 山田勇男 1983 16mm 13分

「悲しいガドルフ」 山田勇男 1984 16mm 20分

「ボエオティアの山猫」 山田勇男 1986 16mm 15分